Kurzfassung

Micro‑UX‑Steuerelemente verändern, wie Nutzer ihre custom instructions LLM micro-ux formulieren und wie Modelle darauf reagieren. Kleine Einstellungen — etwa eine Checkbox zum Ausschluss von Em‑Dashes — wirken nicht nur kosmetisch, sie verschieben Wahrscheinlichkeiten im Modell und reduzieren erkennbare Stil‑Signale. Der Text erklärt praktische UI‑Muster, Limitierungen der Anpassung und mögliche Prüfmechanismen für Redaktionen und Produktteams.

Einleitung

Die meisten Nutzer denken bei Personalisierung an Tonfall oder Namen. Doch oft stecken die wirksamsten Hebel in winzigen UI‑Entscheidungen: Micro‑UX‑Elemente, die Einstellungen sichtbar und reversibel machen. Wer heute in den Custom Instructions explizit „keine Em‑Dashes“ einträgt, ändert nicht nur ein typografisches Detail — er verändert ein kleines Stück der Modellwahrscheinlichkeiten. Diese Alltagserfahrung bringt uns an einen Schnittpunkt von Produktdesign, Modellverhalten und redaktioneller Verantwortung. Im folgenden Text untersuche ich, wie solche Micro‑UX‑Fixes funktionieren, was sie leisten können und wo ihre Grenzen liegen.

Micro‑UX: Kleine Controls, große Klarheit

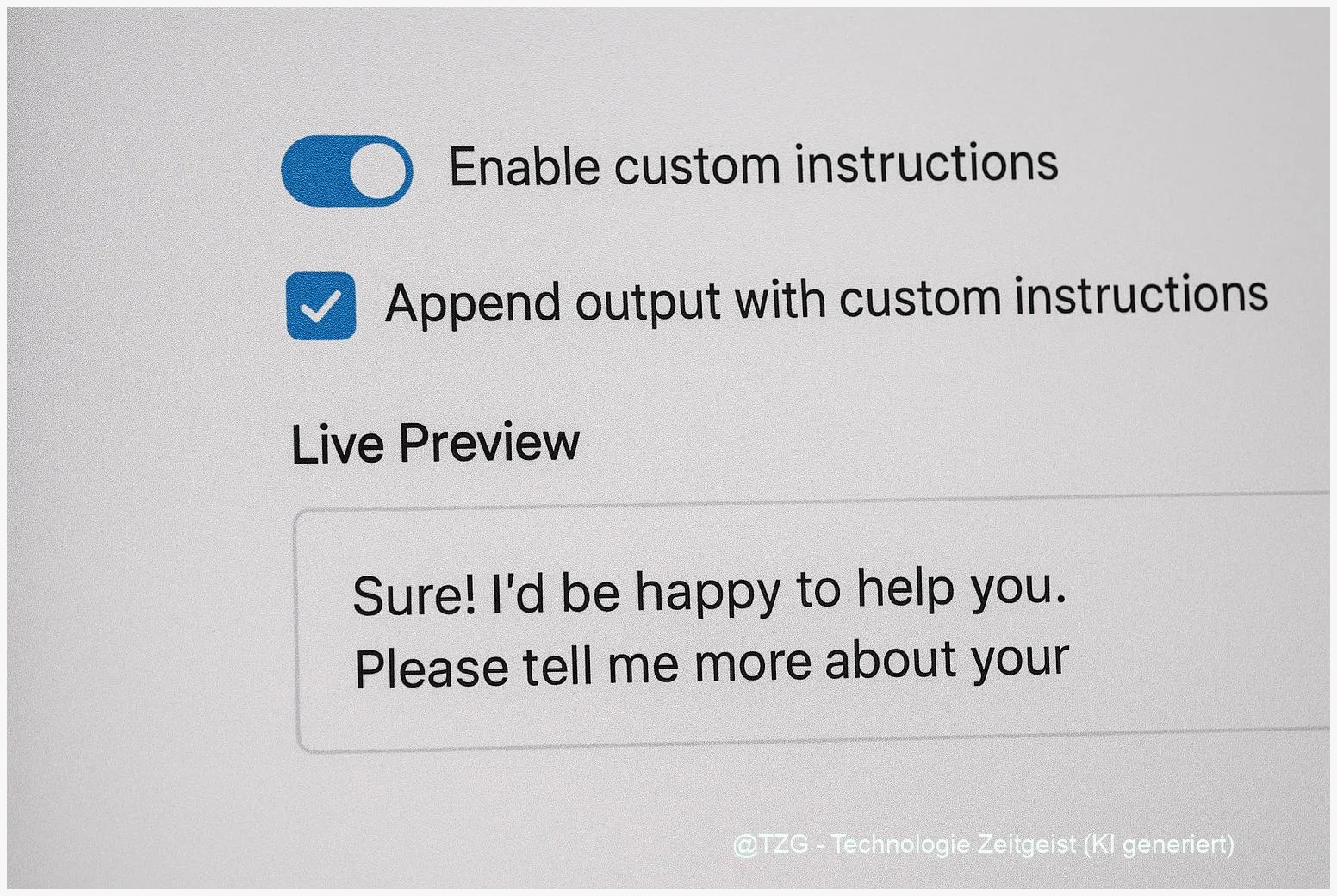

Micro‑UX beschreibt jene kleinen, oft unscheinbaren Interaktionen, die eine Anwendung menschlicher machen: ein Toggle, das sofortigkeit signalisiert; eine kurze Erläuterung; ein Live‑Preview. Für Einstellungen wie Custom Instructions sind diese Elemente Gold wert. Sie senken die Hemmschwelle, Präferenzen zu setzen, und machen die Konsequenzen sichtbar — ohne die Nutzer mit Technik‑Jargon zu überfordern.

In der Praxis heißt das: Statt einer langen Einstellungsseite reicht manchmal eine prägnante Frage mit zwei Optionen, ergänzt durch ein kleines Beispiel. Eine Checkbox “Em‑Dashes vermeiden” plus eine Live‑Vorschau der nächsten Antwort führen dazu, dass Nutzer häufiger eine klare Einstellung treffen und diese auch wieder ändern können. Genau diese Sichtbarkeit reduziert Fehleinstellungen und fördert verantwortliche Nutzung.

„Kleine Entscheidungen in der Oberfläche beeinflussen, wie Menschen denken — und wie Modelle antworten.“

Für Produktteams heißt das: Designpattern wie Presets (z. B. Neutral / Informell / Redaktionell), Undo‑Schritte, und Versionierung der Custom Instructions sind nicht Luxus, sie sind Governance. Sie erlauben es Redaktionen, Schnellkorrekturen einzuführen und den Einfluss der Einstellungen systematisch zu messen.

Zusätzlich erleichtern Micro‑UX‑Metriken die Kommunikation: Eine einfache Statistik — „Übereinstimmung mit Vorgabe: 92 %“ — gibt Redakteuren ein Gefühl dafür, wie die Instruktion in der täglichen Erzeugung wirkt. Solche Metriken sind kein Beweis für perfekte Kontrolle, aber sie machen Änderungen nachvollziehbar.

Tabellen sind nützlich, um Optionen kurz zu vergleichen. Hier ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung:

| Control | Effekt | Warum nützlich |

|---|---|---|

| Checkbox: keine Em‑Dashes | Satzzeichen lokal ändern | Klare, reproduzierbare Präferenz |

| Live‑Preview | Sofortiges Feedback | Erhöhte Akzeptanz |

Em‑Dash, Satzzeichen und das Signalproblem

Satzzeichen wirken klein, aber im Feld der KI‑Erkennung waren gerade Em‑Dashes zu einem Merkmal geworden, an dem Leser und Forscher bestimmte Stile festmachten. Die Mediendebatte der letzten Monate zeigte: Wenn eine bestimmte Interpunktion vermehrt in generiertem Text auftritt, wird sie schnell als „AI‑Signatur“ gelesen. Das ist verführerisch einfach, aber trügerisch.

Technisch ist der Effekt verständlich: Modell‑Wahrscheinlichkeiten regeln, welche Token bevorzugt werden. Eine konstante System‑Anweisung oder eine benutzerdefinierte Präferenz erhöht die Wahrscheinlichkeit bestimmter Satzzeichen. Sobald Produkte eine Option anbieten — wie in einigen Plattformen 2025 geschehen — reduziert sich die Häufigkeit eines Merkmals in den Ergebnissen. Doch das macht das Merkmal nicht zu einer stabilen, allgemeinen Kennzahl für Detektion.

Für Redaktionen bedeutet das: Das Entfernen eines Em‑Dashes aus der Textproduktion reduziert ein sichtbares Erkennungsmerkmal, aber es verändert nur eines von vielen Signalen. Stilmetriken, Rhythmus, Vorhersagbarkeit von Wortwahl oder bestimmte Satzmuster bleiben weiterhin informative Hinweise. Kurz: Das Weglassen des Em‑Dashes ist nützlich, aber nicht ausreichend.

Praktischer Rat: Formulieren Sie die Präferenz positiv und präzise in der UI (z. B. “Bitte Spiegelstriche statt Em‑Dashes verwenden”), bieten Sie Beispiele und testen Sie die Wirkung in Stichproben. Ergänzen Sie diesen Schritt serverseitig durch einfache Nachbearbeitung (z. B. eine Ersetzungsregel), wenn absolute Konsistenz erforderlich ist.

Die Debatte zeigt auch einen größeren Punkt: Design‑Fixes sind politisch und ästhetisch. Sie verändern Wahrnehmung — wer entscheidet, welcher Stil als „natürlich“ gilt? Redaktionen müssen diese Verantwortung annehmen und transparent kommunizieren, welche Micro‑UX‑Entscheidungen getroffen wurden.

Modell‑Alignment: Was UI wirklich verändert

„Alignment“ ist ein großes Wort für eine einfache Idee: Modelle sollen das tun, was Menschen erwarten. Micro‑UX beeinflusst diesen Prozess, weil es menschliche Erwartungen erfasst und sie klarer an das Modell kommuniziert. Wenn Nutzer in Custom Instructions festlegen, wie Sprache aussehen soll, wird der Kontext des Prompt‑Stacks anders gewichtet — das Modell reagiert entsprechend, nicht per Magie, sondern durch Wahrscheinlichkeitsverschiebung.

Wichtig ist zu verstehen, dass diese Verschiebung nicht deterministisch ist. Modelle bleiben probabilistisch; eine Instruktion erhöht die Chance, ein gewünschtes Verhalten zu zeigen, sie garantiert es nicht. Deshalb brauchen produktive Umgebungen mehrschichtige Maßnahmen: UI‑Präferenzen, automatisches Postprocessing und Qualitätskontrollen. Zusammen erhöhen sie die Zuverlässigkeit, selbst wenn kein einzelner Layer absolute Sicherheit bringt.

Ein weiterer Effekt: Micro‑UX schafft Auditierbarkeit. Wenn Versionen der Custom Instructions gespeichert sind und Basic‑Metriken (z. B. compliance rate) zugänglich gemacht werden, können Teams nachvollziehen, wie oft eine Vorgabe greift und wann sie ausfällt. Das ist für Redaktionen essenziell, weil es erlaubt, Entscheidungen zu begründen — gegenüber Lesern und internen Prüfern.

Ein pragmatisches Setup sieht so aus: (1) klare, kurze Instruktionen in der UI; (2) Live‑Preview für unmittelbares Feedback; (3) serverseitige Sanitizer für sicherheitskritische Regeln; (4) Monitoring‑Dashboards mit regelmäßigen Stichproben. Diese Kombination respektiert Nutzerautonomie, reduziert Fehler und liefert verlässliche Daten für redaktionelle Prozesse.

Wichtig: Keine dieser Maßnahmen löst das philosophische Problem der „Erkennbarkeit“ von KI‑Text komplett. Sie verlagern Verantwortung: von einem undurchsichtigen Modell auf ein dokumentiertes Prozess‑Design. Das ist ein Fortschritt, weil es Entscheidungen nachvollziehbar macht.

Detektionsstrategien und redaktionelle Routinen

Wer Inhalte produziert, steht vor einer doppelten Aufgabe: Erstens das Modell so zu steuern, dass Ausgaben redaktionellen Standards entsprechen; zweitens die Herkunft bzw. den Stil von Texten zuverlässig zu prüfen. Beide Ziele profitieren von pragmatischen Detektionsstrategien, die mehrere Signale kombinieren statt auf eine Einzeleigenschaft zu vertrauen.

Eine robuste Strategie umfasst drei Ebenen: automatische Heuristiken, redaktionelle Stichproben und Nutzermeldungen. Heuristiken können einfache Stil‑Metriken erfassen (z. B. Häufigkeit bestimmter Interpunktionszeichen, Satzlänge‑Verteilungen, Wiederholungsraten). Redaktionsstichproben prüfen Kontext, Kohärenz und Quellenangaben. Nutzerfeedback hilft, Fehlkonfigurationen früh zu erkennen.

Bei der Implementierung ist Transparenz zentral. Notieren Sie, welche Micro‑UX‑Präferenzen aktiv sind, führen Sie ein einfaches Audit‑Log und machen Sie Anpassungen für Prüfer zugänglich. So entsteht ein nachvollziehbarer Pfad: Welche Instruktion wurde wann gesetzt, und wie häufig wurde sie eingehalten?

Praktisch können Redaktionen außerdem mit A/B‑Experimenten arbeiten: Testen Sie, wie stark eine „keine Em‑Dashes“‑Checkbox die stilistischen Signale reduziert und ob dies die Lesbarkeit oder Faktenbeurteilung beeinflusst. Sammeln Sie qualitative Rückmeldungen von Redakteuren; Zahlen allein genügen nicht.

Abschließend ein methodisches Prinzip: Kombinieren Sie UI‑Gestaltung mit Technik. Micro‑UX macht Präferenzen sichtbar; technische Sanitizer sorgen für Konsistenz; redaktionelle Routinen liefern die finale Einordnung. So entsteht ein verantwortungsbewusster Workflow, der sowohl Leser schützt als auch kreativen Freiraum erhält.

Fazit

Micro‑UX‑Controls sind keine kosmetischen Extras. Sie sind operative Hebel, die Nutzerpräferenzen klarer machen und Modelle in eine gewünschte Richtung lenken. Das Entfernen eines Em‑Dashes mag banal wirken — für die Produktionskette kann es aber einen sichtbaren Effekt haben. Dennoch bleibt Kontrolle probabilistisch; kombinierte Maßnahmen und transparente Routinen sind unerlässlich.

Redaktionen sollten daher Micro‑UX, serverseitige Nachbearbeitung und regelmäßige Stichproben verbinden. Nur so entstehen belastbare Prozesse, die Stil und Glaubwürdigkeit schützen.

*Diskutieren Sie mit: Welche Micro‑UX‑Control würden Sie in Ihrer Redaktion zuerst einführen? Teilen Sie den Artikel, wenn er Ihnen hilft, und schreiben Sie Ihre Erfahrungen in die Kommentare.*

Schreibe einen Kommentar