Eine aktuelle Studie zeigt: Die Kombination einzelner Nickel-Atome mit Ru₃Ni-Legierungsclustern erzielt bei der alkalischen Wasserelektrolyse eine Rekord-Überspannung von nur 5 mV und besticht durch hohe Langzeitstabilität bei industriellen Stromdichten. Wie funktioniert das – und was bedeutet das für die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft?

Inhaltsübersicht

Einleitung

Was macht den Ru₃Ni-N-C-Katalysator so besonders?

Wer steht hinter der Entwicklung – und wer könnte profitieren?

Wie gelang die Synthese – und was verrät die Analyse über den Mechanismus?

Warum ist diese Materialkombination ein Gamechanger für Wasserstoff?

Fazit

Einleitung

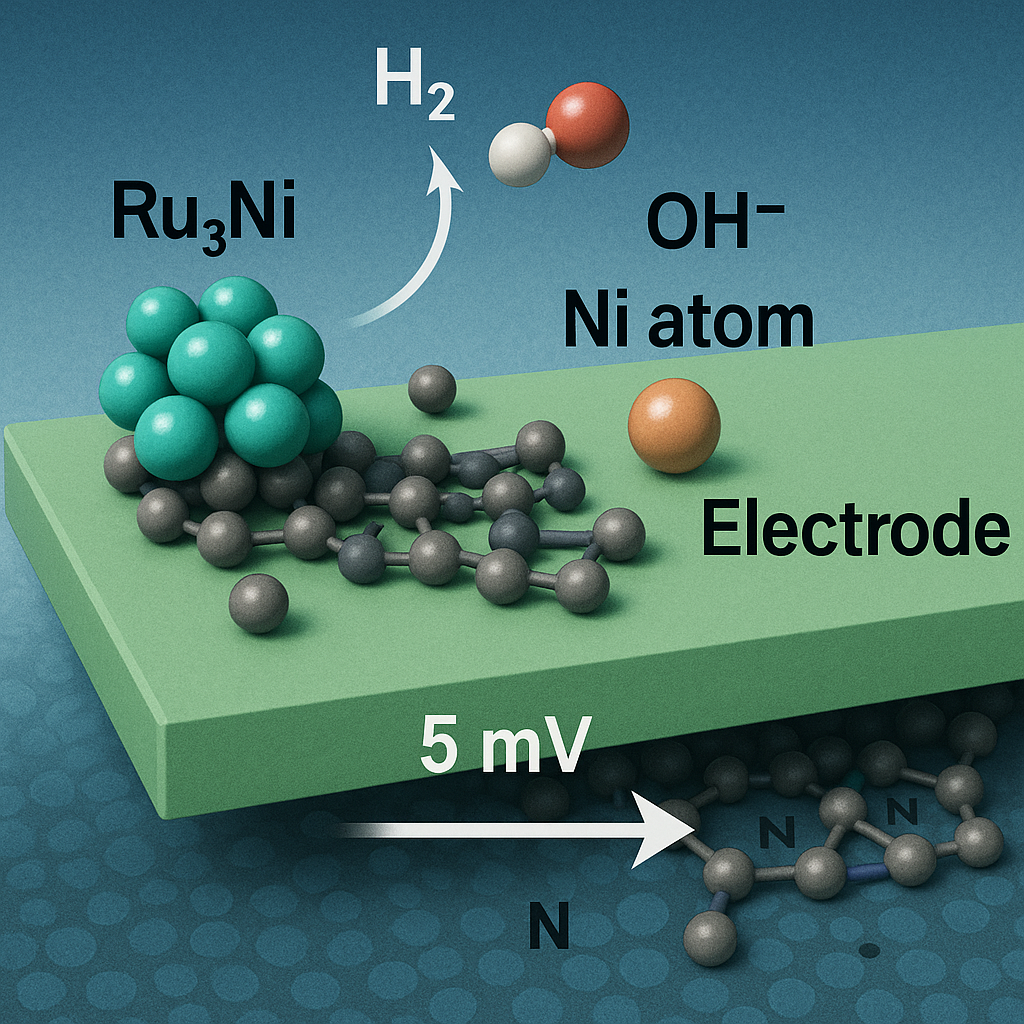

Wasserstoff gilt als Schlüssel zur klimafreundlichen Energiewende – vorausgesetzt, er lässt sich effizient und bezahlbar herstellen. Genau hier setzt die jüngste Entwicklung aus der Katalysatorforschung an: Ein neuartiger Katalysator, der einzelne Nickel-Atome und Ru₃Ni-Legierungsnanocluster erstmals vereint, erzielt gravierende Verbesserungen bei Wirkungsgrad, Kosten und Haltbarkeit. In der neuen Publikation in Energy & Environmental Science wurde der Ru₃Ni-N-C-Katalysator im Labor und unter industriellen Bedingungen getestet – das Ergebnis ist ein Rekord: nur 5 mV Überspannung bei 10 mA/cm² und über 200 Stunden Stabilität bei 500 mA/cm². Was steckt technisch dahinter, wer treibt die Entwicklung, und ist das jetzt die Lösung für bezahlbaren grünen Wasserstoff in großem Maßstab? Dieser Artikel liefert Antworten und Einordnung.

Was macht den Ru₃Ni-N-C-Katalysator so besonders?

5 mV Überspannung. 200 Stunden Stabilität. Klingt beinahe wie ein Datenblatt aus der fernen Zukunft. Doch genau das erreicht der neue Ru₃Ni-N-C Katalysator bei der Wasserstoff Elektrolyse – und setzt damit einen bisher unerreichten Maßstab.

Die Technik dahinter liest sich fast wie ein Rezept aus der Spitzenforschung: Einzelne Nickel-Atome, sogenannte Single-Atom Nickel, werden fest in eine Kohlenstoffmatrix eingebettet. In ihrer Umgebung liegen winzige Cluster aus einer RuNi-Legierung vor – also kleinste Zusammenschlüsse von Ruthenium und Nickel-Atomen, die als Ru₃Ni-Nanopartikel bezeichnet werden. Diese exakte Anordnung, jetzt erstmals realisiert, ist der Trick.

Im direkten Vergleich zeigt sich die Überlegenheit: Klassische Katalysatoren auf Platinbasis (Pt/C) erreichen typischerweise Überspannungen im Bereich von 30–40 mV bei 10 mA/cm². Selbst andere rutheniumbasierte Systeme liegen meist klar darüber. Hier drückt der Ru₃Ni-N-C Katalysator die Überspannung im Rahmen der alkalischen Wasserelektrolyse auf rekordverdächtige 5 mV. Das bedeutet: Bei gleicher Stromdichte wird erheblich weniger Energie vergeudet – und das macht Wasserstoff günstiger.

Noch spannender ist der Blick auf die Dauerbelastung: Über 200 Stunden läuft der Katalysator bei hohen industriellen Strömen (500 mA/cm²) stabil weiter, ohne nennenswerte Degradation pro Stunde. Die Forschung erklärt dies durch die synergetische Wirkung der Single-Atom-Struktur und der RuNi-Legierung: Sie sorgen für eine außergewöhnliche Stabilität des Katalysators während der fortlaufenden Wasserstoffentwicklung.

Für die Branche besonders relevant: Kostenintensive Metalle wie Platin werden durch günstigere Kombis ersetzt, ohne Leistung einzubüßen. Die Katalyseforschung spricht darum inzwischen von einem echten Paradigmenwechsel im Kosten-Nutzen-Verhältnis. So könnte der Ru₃Ni-N-C Katalysator die Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab entscheidend voranbringen – wissenschaftlich sauber belegt, etwa durch fortgeschrittene DFT-Analysen, die die besonderen Eigenschaften quantifizieren.

Wer steht hinter der Entwicklung – und wer könnte profitieren?

Die Köpfe hinter dem Ru₃Ni-N-C Katalysator

Katalyseforschung bleibt Teamarbeit – und das zeigt sich auch bei der Entwicklung des Ru₃Ni-N-C Katalysators. Hinter dem Durchbruch steckt eine internationale Forschungsgruppe, die im renommierten Fachjournal Energy & Environmental Science publizierte. Ihr Fokus: Wie lassen sich Single-Atom Nickel auf Stickstoff-dotiertem Kohlenstoff (N-C) gezielt so mit Ru₃Ni-Legierungsclustern kombinieren, dass Katalysatoreigenschaften für die Wasserstoff Elektrolyse regelrecht neu gedacht werden? Die Antwort: Durch gezieltes Design auf atomarer Ebene mit Unterstützung von DFT-Analysen (also quantenmechanischer Modellierung elektronischer Eigenschaften), die Effizienz, Stabilität und Wirtschaftlichkeit abgleichen.

Interesse aus der Industrie: Wer will mitspielen?

Schon bei Veröffentlichung der Laborergebnisse zeigten zahlreiche Unternehmen aus dem Bereich Anionenaustauschmembran-Elektrolyseure und klassische Anlagenbauer für alkalische Wasserelektrolyse Interesse an einer möglichen Skalierung des Katalysators. Für Hersteller solcher Elektrolyseure sind niedrigere Überspannungen und höhere Langzeitstabilität potenziell ein Gamechanger – schließlich bestimmen diese Faktoren entscheidend die Produktionskosten von grünem Wasserstoff. Besonders spannend: Das eingesetzte Nickel ist im Vergleich zu Ruthenium oder gar Platin deutlich günstiger, was zusätzliche Kostenhebel eröffnet.

Wertschöpfungsketten im Wandel

Die Wasserstoffentwicklung steht damit an einer Schlüsselstelle. Sollte der Ru₃Ni-N-C Katalysator unter industriellen Bedingungen skalierbar bleiben, könnten bestehende Wertschöpfungsketten – von der Bereitstellung seltener Materialien bis hin zur Produktion von Elektrolyseuren – kräftig umgebaut werden. Hersteller, die früh auf robuste, günstigere und effizientere Katalysatoren setzen, könnten sich im Wettlauf um die günstigste Wasserstoffproduktion einen entscheidenden Vorsprung sichern. Und das nicht nur im Labor, sondern in der echten chemischen Industrie, wo jede Millivolt-Ersparnis direkt ins Ergebnis fließt.

Wie gelang die Synthese – und was verrät die Analyse über den Mechanismus?

Präzise Chemie, beeindruckendes Ergebnis: So entstand der Ru₃Ni-N-C-Katalysator

Die Synthese des Ru₃Ni-N-C Katalysators folgt einem sorgfältig abgestimmten Mehrschrittprozess. Zunächst wurden Nickelverbindungen gezielt auf ein stickstoffdotiertes Kohlenstoffträgermaterial verteilt, sodass einzelne Nickel-Atome („Single-Atom Nickel“) gut fixiert und zugänglich blieben. Im zweiten Schritt kamen Ultraspuren von Ruthenium hinzu, die während einer kontrollierten Hochtemperaturbehandlung Winz-Cluster mit exakt drei Ruthenium-Atomen und einem Nickelatom („Ru₃Ni Legierung“) bildeten. Entscheidend: Diese Cluster verteilten sich homogen auf dem Träger – eine Grundvoraussetzung für die spätere Spitzenleistung bei der Wasserstoff Elektrolyse.

Die Spurensucher: Experimentelle Methoden am Werk

Für die Charakterisierung setzte das Team unter anderem Transmissionselektronenmikroskopie ein – das vermutlich bekannteste Mikroskopieverfahren zur Visualisierung solcher Nanostrukturen. Hier zeigte sich: Die einzelnen Nickel-Atome verkeilen sich tatsächlich zwischen den Ru₃Ni-Clustern und dem Kohlenstoffträgermaterial. Weiter kam in situ Spektroskopie zum Einsatz – sie erlaubt es Forschenden, chemische Vorgänge direkt während der alkalischen Wasserelektrolyse zu beobachten. Auch bei den elektrochemischen Messprotokollen fielen die knallharten Zahlen auf: Nur 5 mV Überspannung bei 10 mA/cm², und der Katalysator hielt auch bei industrienahen 500 mA/cm² über 200 Stunden stand. Ein echter Stabilitätsrekord – und ein klares Argument für die Alltagstauglichkeit dieses Ansatzes.

Was DFT-Analysen verraten: Molekül-Puzzle in Aktion

Rechenmodelle mithilfe DFT-Analyse (auf Deutsch: „Dichtefunktionaltheorie“) schlüsselten auf, was genau an der Katalysatoroberfläche passiert. Die Nickel-Einzelatome beschleunigen die Spaltung von Wassermolekülen, während die Ru₃Ni-Legierung Wasserstoff-Adsorption und -Freisetzung erleichtert. Im Zusammenspiel entsteht ein durchgehender, verlustarmer Ablauf der Wasserstoffentwicklung – ein entscheidender Fortschritt in der Katalyseforschung für die grüne Elektrolyse.

Warum ist diese Materialkombination ein Gamechanger für Wasserstoff?

Das besondere am Ru₃Ni-N-C Katalysator ist, dass er auf eine gezielte Verbindung zweier bislang getrennt betrachteter Ansätze aus der Katalyseforschung setzt: Einzelne, hochaktive Nickel-Atome (Single-Atom Nickel) werden auf einer Trägermatrix fixiert, während gleichzeitig RuNi Legierungscluster synthetisiert und im Material eingebettet sind. Gerade diese Struktur – Nickel-Atome, punktuell und präzise platziert, umgeben von dreiwertigen Ruthenium-Nickel-Clustern – sorgt laut der aktuellen Studie für einen nachweisbaren Synergieeffekt bei der alkalischen Wasserelektrolyse.

DFT-Analysen (also quantenmechanische Simulationen der Elektronenverteilung) zeigen, wie die Kombination aus Nickel und Ru₃Ni an der Oberfläche des Katalysators die für die Wasserstoffentwicklung entscheidenden Reaktionsschritte verändert: Die Nickel-Atome begünstigen die Adsorption von Wasser, während die Ru₃Ni-Legierungscluster den anschließenden Aufbruch der Wasserstoff-Bindung energetisch erleichtern. Das resultiert in einer extrem niedrigen Überspannung von nur 5 mV – ein Wert, der im Labor wie unter industriellen Bedingungen reproduziert werden konnte.

Mindestens ebenso wichtig ist die Stabilität des Katalysators. Getestet über 200 Stunden bei 500 mA/cm² zeigen sich deutlich weniger Degradationserscheinungen als bei bisherigen Systemen. Damit wird grüne Wasserstoffproduktion nicht nur effizienter, sondern auch deutlich günstiger – denn kostenintensive Edelmetalle wie reines Ruthenium oder Platin werden durch den hohen Nickel-Anteil weitgehend ersetzt. Das legt den Grundstein für einen langfristig bezahlbaren, skalierbaren Prozess – ein echter Fortschritt in Richtung industrielle Wasserstoff Elektrolyse mit nachhaltigem Impact.

Fazit

Die Entwicklung des Ru₃Ni-N-C-Katalysators könnte die Wasserstoffproduktion grundlegend verändern. Mit extrem niedriger Überspannung, stabiler Performance bei hohen Stromdichten und einem konkurrenzlos guten Kosten-Nutzen-Verhältnis stellt er eine realistische Alternative zu konventionellen Edelmetall-Katalysatoren dar. Bleibt die Frage, wie schnell sich die Erkenntnisse aus dem Labor auf industrielle Anwendungen übertragen lassen – entscheidend wird die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie, offene Skalierungsfragen und die tatsächliche Lebensdauer in der Praxis. Das Potenzial: grüner Wasserstoff in bislang unerreichter Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Diskutieren Sie mit: Was braucht es, damit grüne Wasserstofftechnologien aus dem Labor zur tragenden Säule der Energieversorgung werden? Teilen Sie den Artikel – Ihre Meinung zählt!

Quellen

Ru–Cu Nanoheterostructures for Efficient Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Water Electrolyzers

Boosting the Hydrogen Evolution Performance of Ultrafine Ruthenium Electrocatalysts by a Hierarchical Phosphide Array Promoter

Enhanced Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Media via Ruthenium–Chromium Atomic Pairs Modified Ruthenium Nanoparticles

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: $(‘Schedule Trigger’).first().json[‘Day of month’]. $(‘Schedule Trigger’).first().json.Month $(‘Schedule Trigger’).first().json.Year

Schreibe einen Kommentar