Energie sparen und Schimmel vorbeugen: zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen im direkten Vergleich für Wohnhäuser.

Kurzfassung

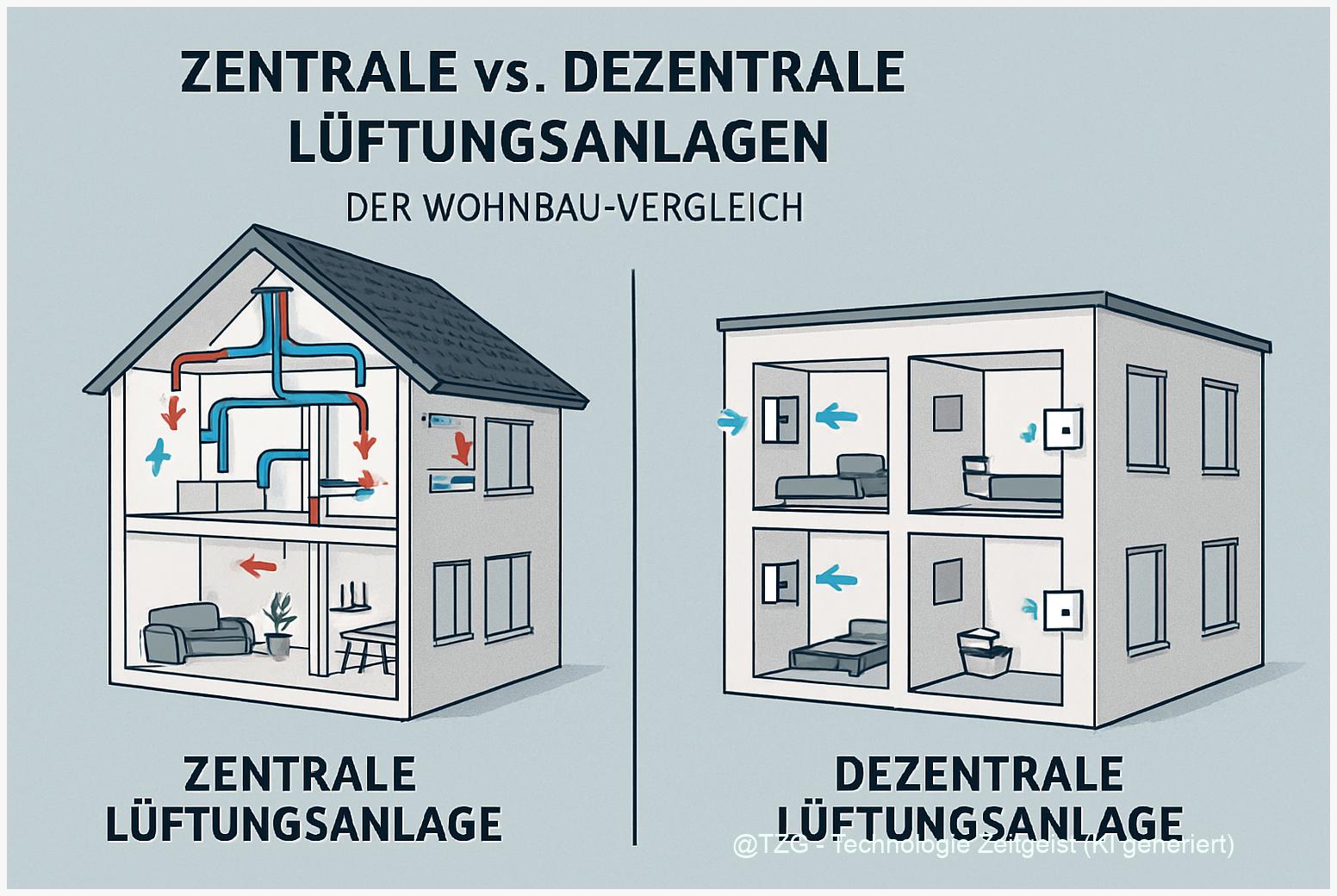

Dieser Vergleich zeigt, wann zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen für Wohnhäuser die bessere Wahl sind. Wir erklären Funktionsweise, Normen, Effizienz, Schall und Kosten – mit klaren Kriterien für Neubau und Sanierung. So finden Sie die passende Lösung, sparen Energie und halten die Luftqualität hoch, ohne Komforteinbußen. Zahlen und Grenzwerte sind belegt und helfen bei schnellen, sicheren Entscheidungen.

Einleitung

Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung kann Lüftungswärmeverluste in Wohnhäusern von etwa 30–50 kWh/(m²·a) auf circa 4–8 kWh/(m²·a) senken, Stand: 2020 (älter als 24 Monate) (Umweltbundesamt).

Das verändert Heizkosten, Komfort – und Schallschutz. In diesem Leitfaden vergleichen wir zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen für Wohnhäuser, übersetzen Normen in Praxis und zeigen, welche Lösung in Neubau oder Sanierung passt. Was zählt: verlässliche Daten, klare Kriterien und ein Setup, das im Alltag funktioniert.

Normen, Prinzipien und Technik im Überblick

Zentrale Systeme verteilen Zu- und Abluft über Kanäle, bündeln Filter und Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Gerät und liegen meist im Technikraum. Dezentrale Geräte sitzen direkt in der Außenwand einzelner Räume – ideal zur Nachrüstung. Beide Varianten gibt es mit WRG. Die Grundfrage lautet: Planungsaufwand gegen Flexibilität – und wie viel Effizienz, Schallruhe und Wartungskomfort Sie brauchen.

„Ein Lüftungskonzept ist bei Neubau und relevanten Änderungen Pflicht – die technische Auslegung muss Hygiene-, Energie- und Komfortanforderungen gleichermaßen erfüllen.“

Die DIN 1946‑6 definiert für Wohngebäude Planung, Ausführung, Inbetriebnahme und Instandhaltung der Lüftung – inklusive Auswahlkriterien für freie, ventilatorgestützte und kombinierte Systeme; Stand: 2023 (Preview, basiert auf 2019‑12) (DIN 1946‑6).

Für die Vergleichbarkeit einzelner Geräte sind Prüfverfahren entscheidend.

Die EN 13141‑4 legt standardisierte aerodynamische, elektrische und akustische Prüfungen für Wohnraumlüftungs-Geräte fest; Herstellerdaten nach dieser Norm erleichtern objektive Vergleiche, Stand: 2022 (älter als 24 Monate) (DIN EN 13141‑4).

Damit lassen sich Schall und Effizienz belastbar einordnen.

Tabellen helfen, die Weichen früh richtig zu stellen. Nutzen Sie die Übersicht, um zentrale gegenüber dezentralen Lösungen einzuordnen – vor allem für Schlafräume, Bäder und offene Wohnbereiche.

| Kriterium | Zentral | Dezentral |

|---|---|---|

| Planungsaufwand | hoch (Kanäle, Brandschutz, Platz) | gering (raumweise, ohne Kanalnetz) |

| Wartung | zentral zugänglich | raumweise, in der Wohnung |

| Schall im Aufenthaltsraum | tendenziell geringer (Gerät im Technikraum) | tendenziell höher (Gerät im Raum) |

| Nachrüstung Bestand | aufwändig | pragmatisch |

Als Faustregel gilt: Neubau profitiert häufig von zentralen Lösungen wegen Komfort und Effizienz. Im Bestand punkten dezentrale Geräte mit schneller Installation – vorausgesetzt, Schallwerte und WRG sind nach Norm verlässlich ausgewiesen.

Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung

Die stärkste Stellschraube ist die Wärmerückgewinnung (WRG). Sie nutzt die Wärme der Abluft, um Zuluft vorzuwärmen. Dadurch sinkt der Heizenergiebedarf spürbar – im Winter ebenso wie in der Übergangszeit. Entscheidend sind der Wärmebereitstellungsgrad und der elektrische Aufwand der Ventilatoren. Beides zusammen definiert, wie effizient die Anlage im Alltag arbeitet.

WRG‑Anlagen erreichen laut Umweltbundesamt typischerweise Wärmebereitstellungsgrade von rund 80–95 % und reduzieren damit Lüftungswärmeverluste auf etwa 4–8 kWh/(m²·a); Stand: 2020 (älter als 24 Monate) (Umweltbundesamt).

Ohne WRG liegen die Verluste deutlich höher.

Für reine Fensterlüftung oder Abluftsysteme ohne WRG nennt das Umweltbundesamt bandbreiten von etwa 30–50 kWh/(m²·a); Stand: 2020 (älter als 24 Monate) (Umweltbundesamt).

Das verdeutlicht den energetischen Hebel gerade in gut gedämmten Häusern.

Eine Kurzstudie des ITG Dresden weist für marktübliche WRG‑Systeme äquivalente Leistungszahlen (COP‑Äquivalent) im Bereich von etwa 11–25 aus – abhängig von Außenbedingungen und Ventilatorleistung; Stand: 2022 (älter als 24 Monate) (ITG Dresden).

Das erklärt, warum WRG als Schlüsseltechnologie zur Senkung von Heizlasten gilt.

In der Praxis zählt die saubere Auslegung: Luftvolumenströme müssen passen, Leckagen minimiert werden, Filter sauber sein. Zentrale Systeme erreichen oft sehr hohe WRG‑Werte im Zusammenspiel mit ruhigem Betrieb. Dezentrale Geräte können mithalten, variieren aber stärker zwischen Modellen. Prüfen Sie deshalb die Herstellerangaben – idealerweise nach EN‑Prüfbericht – und hinterfragen Sie den Betriebspunkt, bei dem die Werte gelten.

Für die Jahresbilanz ist außerdem relevant, wie intelligent geregelt wird: bedarfsgeführt nach Luftfeuchte oder CO₂, Nachtabsenkung, Stoßlüftung per Bypass im Sommer. Die optimale Lösung nutzt WRG, wenn sie Vorteile bringt, und reduziert sie, wenn freie Kühlung sinnvoller ist. So wird Komfort spürbar, ohne Stromkosten in die Höhe zu treiben.

Akustik, Komfort und Luftqualität

Eine gute Lüftungsanlage ist hörbar unauffällig und sorgt für frische Luft ohne Zugerscheinungen. Gerade in Schlafräumen ist Schall das Zünglein an der Waage zwischen zentraler und dezentraler Lösung. Zentralgeräte stehen oft im Keller oder Technikraum – das senkt die wahrnehmbare Geräuschkulisse in Aufenthaltsräumen. Dezentrale Geräte sitzen im Raum: Hier zählen leise Ventilatoren, kluge Strömungsführung und solide Schalldämmung.

Als Komfortziel empfiehlt das Umweltbundesamt, Ventilator‑ und Strömungsgeräusche so zu planen, dass sie idealerweise unter etwa 25 dB(A) liegen; Stand: 2020 (älter als 24 Monate) (Umweltbundesamt).

Das ist nahezu unhörbar und setzt sorgfältige Auslegung voraus.

Die EN 13141‑4 schreibt akustische Prüfverfahren und Kennwerte für Wohnraumlüftungs‑Geräte vor – damit lassen sich Schallangaben der Hersteller vergleichbar bewerten; Stand: 2022 (älter als 24 Monate) (DIN EN 13141‑4).

Achten Sie auf die ausgewiesenen Betriebsstufen, denn die Lautstärke steigt nicht linear mit dem Volumenstrom.

Für die Luftqualität sind Filterklassen, regelmäßige Wartung und die richtige Luftführung entscheidend. Zentrale Anlagen bündeln den Filterwechsel an einem Ort; bei dezentralen Geräten geschieht er raumweise. In beiden Fällen gilt: Filter verstopfen langsam und erhöhen den Strombedarf – rechtzeitiger Tausch hält Effizienz und Luftqualität hoch. Prüfen Sie im Angebot, wie leicht der Zugang ist und welche Intervalle vorgesehen sind.

Die Verbraucherzentrale beschreibt zentrale Geräte als wartungsfreundlich (Zugänglichkeit im Technikraum) und dezentrale als flexible Lösung für einzelne Räume; beide Varianten sind mit hoher WRG erhältlich, teils mit über 90 % laut Herstellerangaben; Stand: 2025 (Verbraucherzentrale).

Prüfen Sie genau, unter welchen Prüfbedingungen diese Werte ermittelt wurden.

Planung, Kosten und Anwendungsfälle

Welches System passt? Starten Sie mit dem Gebäudekonzept: Raumaufteilung, Leitungswege, Schalldämmung, Dichtheit. Im Neubau ist die Integration zentraler Anlagen meist einfacher und liefert hohen Komfort – inklusive leiser Schlafzimmer. Im Bestand überzeugen dezentrale Geräte, wenn Schächte fehlen oder Eingriffe minimal bleiben sollen. Wichtig: Lassen Sie ein Lüftungskonzept erstellen und vergleichen Sie Angebote auf Basis normierter Prüfwerte.

Der UBA‑Fachbericht nennt als Größenordnung Investitionen für Komfortlüftung (zentrale WRG) von etwa 40–70 €/m², in Projekten auch darüber; für Einfamilienhäuser werden ca. 6.000–9.000 € als typische Spanne genannt; Stand: 2020 (älter als 24 Monate) (Umweltbundesamt).

Diese Werte sind projektspezifisch – prüfen Sie örtliche Preise und Lieferzeiten.

Die DIN 1946‑6 fordert ein Lüftungskonzept bei Neubauten und relevanten Sanierungen; sie beschreibt Vorgehen, Volumenströme und Systemwahl für Wohnungen; Stand: 2023 (Preview, basiert auf 2019‑12) (DIN 1946‑6).

Nutzen Sie diese Struktur, um Angebote vergleichbar zu machen.

Für Bestandsgebäude empfiehlt die Verbraucherzentrale dezentrale Geräte als pragmatische Alternative, wenn Kanäle fehlen; zentrale Systeme punkten beim Komfort und häufig bei der Geräuschkulisse; Stand: 2025 (Verbraucherzentrale).

Prüfen Sie in jedem Fall Schallangaben für Schlafräume und die Zugänglichkeit für den Filterwechsel.

Entscheidungs-Checkliste: 1) Gibt es Platz für Kanäle und ein Gerät im Technikraum? 2) Wie wichtig ist sehr niedriger Schall im Schlafzimmer? 3) Welche Räume benötigen besonders zuverlässige Feuchtableitung (Bad, Küche)? 4) Sind Fensterlüftungsgewohnheiten realistisch? 5) Welche Wartungsintervalle sind akzeptabel? Mit klaren Antworten wird aus Bauchgefühl ein belastbarer Projektplan – und Ihr Zuhause bleibt leise, gesund und energieeffizient.

Fazit

Zentrale Lüftungsanlagen liefern hohen Komfort, ruhigen Betrieb und sehr gute Effizienz – ideal im Neubau. Dezentrale Geräte sind die schnelle, flexible Lösung im Bestand, wenn Leitungswege fehlen. In beiden Fällen entscheidet die Kombination aus normgeprüften Leistungsdaten, guter Planung und einfacher Wartung. Wer WRG konsequent nutzt, senkt Verluste erheblich – und gewinnt jeden Tag frische, leise Luft.

Jetzt kostenlos Angebote mit normgeprüften Daten vergleichen – und die passende Lüftungslösung für Ihr Zuhause finden.

Schreibe einen Kommentar