Zeitkristalle im Halbleiter: TU Dortmund erschließt neue Welt der Quantendynamik

TU Dortmund-Forschende zeigen erstmals komplexe, nichtlineare Dynamik in ultrarobusten Zeitkristallen aus Halbleitermaterial. Von perfekter Synchronisation bis hin zu quantenhaftem Chaos bilden die Erkenntnisse einen Meilenstein auf dem Weg zu anpassbaren Quanteneffekten – mit großem Potenzial für künftige Halbleitertechnologien.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Zeitkristalle erfassen: Was Indiumgalliumarsenid so besonders macht

Hinter den Labortüren: Die Macher und Methoden der Dortmunder Zeitkristallforschung

Von Ordnung zu Chaos: Warum nichtlineare Quantendynamik Halbleiter revolutionieren kann

Zwischen Grundlagenforschung und Anwendung: Welches Potenzial steckt in der Dortmunder Entdeckung?

Fazit

Einleitung

Zeitkristalle galten noch vor wenigen Jahren als faszinierendes Kuriosum der Quantenphysik – eine exotische Idee, die weit von nutzbarer Technologie entfernt schien. Nun aber rückt dieses Konzept in den Fokus angewandter Halbleiterforschung: Physiker der TU Dortmund haben erstmals einen ultrarobusten Zeitkristall aus Indiumgalliumarsenid unter kontrollierter Anregung zu erstaunlichen quantendynamischen Phänomenen gebracht – darunter perfekte Synchronisation und chaotisches Verhalten innerhalb einer einzigen Struktur. Was anmutet wie Science-Fiction, ist das Resultat jahrelanger Grundlagenarbeit und markiert den Aufbruch in ein neues Verständnis nichtlinearer Effekte in modernen Halbleitern. Der Durchbruch, publiziert in Nature Communications, eröffnet Chancen für revolutionäre elektronische Bauteile – und wirft Fragen auf: Was ist ein Zeitkristall wirklich? Wie lassen sich Chaos und Ordnung in der Halbleiterstruktur gezielt steuern? Der Artikel liefert Einordnung, Hintergründe und einen Ausblick auf kommende Technologien.

Zeitkristalle erfassen: Was Indiumgalliumarsenid so besonders macht

Zeitkristall—kaum ein Konzept hat die Quantenphysik der letzten Jahre derart elektrisiert. Anders als gewöhnliche Kristalle, die ihre Ordnung im Raum zeigen, offenbart ein Zeitkristall eine periodische Struktur in der Zeit. Das klingt erst mal abstrakt: Ein Objekt, das sich von selbst immer wieder erneuert, ohne äußeren Taktgeber. Doch wie bringt man ein so fragiles Quantensystem dazu, nicht sofort zu verrauschen oder zu kollabieren?

Jetzt kommt Indiumgalliumarsenid ins Spiel. Dieses Halbleitermaterial, ohnehin ein Klassiker der modernen Elektronik, besitzt eine außergewöhnliche Eigenschaft: Die Atomkerne darin lassen sich gezielt kernspinpolarisieren—sprich, ihre winzigen Magnetnadeln werden in eine Richtung ausgerichtet. Die Forscher der TU Dortmund nutzen diesen Effekt, indem sie die Probe kontinuierlich mit Licht (optisch) anregen. Dieser Trick erzeugt eine stabile, periodische Dynamik: Der Zeitkristall entsteht.

Was daran wirklich verblüfft: Zum ersten Mal konnten die Wissenschaftler nicht nur einfache Schwingungen, sondern eine ganze Bandbreite komplexer Zustände nachweisen. Vom Zustand perfekter Synchronisation bis zu quantenhaftem Chaos—alles innerhalb eines und desselben Materials. Diese nichtlineare Dynamik ist ein echter Meilenstein. Frühere Zeitkristalle waren oft auf spezielle Quantensysteme beschränkt und extrem störanfällig. Der Zeitkristall aus Indiumgalliumarsenid hält dagegen erstaunlich lange durch—die Oszillationszeiten erreichen erstmals neue Dimensionen, was ihn sowohl wissenschaftlich als auch technologisch hochinteressant macht.

Veröffentlicht in Nature Communications, liefern die Ergebnisse eine Plattform, mit der Quantentechnologien im Halbleiterumfeld neu gedacht werden können. Die gezielte Steuerung zwischen Ordnung und Unordnung—zwischen Synchronisation und Chaos—bietet Bausteine für künftige, robuste Quanteneffekte und markiert den Beginn einer neuen Ära für anspruchsvolle Halbleiter-Anwendungen.

Hinter den Labortüren: Die Macher und Methoden der Dortmunder Zeitkristallforschung

Wer steckt hinter dem Durchbruch?

Dr. Alex Greilich und sein Team an der TU Dortmund sind die Menschen, die den Sprung von der exotischen Quantentheorie in die angewandte Halbleiterforschung geschafft haben. Mit Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen Experimentelle Physik, Materialwissenschaften und Physikalische Technik ziehen sie an einem Strang, um das Potenzial von Indiumgalliumarsenid in der Quantentechnologie zu erschließen. Über mehrere Jahre hinweg haben sie physikalische Prinzipien einerseits im Reagenzglas, andererseits mit Präzision im Reinraumlabor getestet – unter Bedingungen, bei denen andere längst aufgegeben hätten.

Wann und wie gelang die entscheidende Beobachtung?

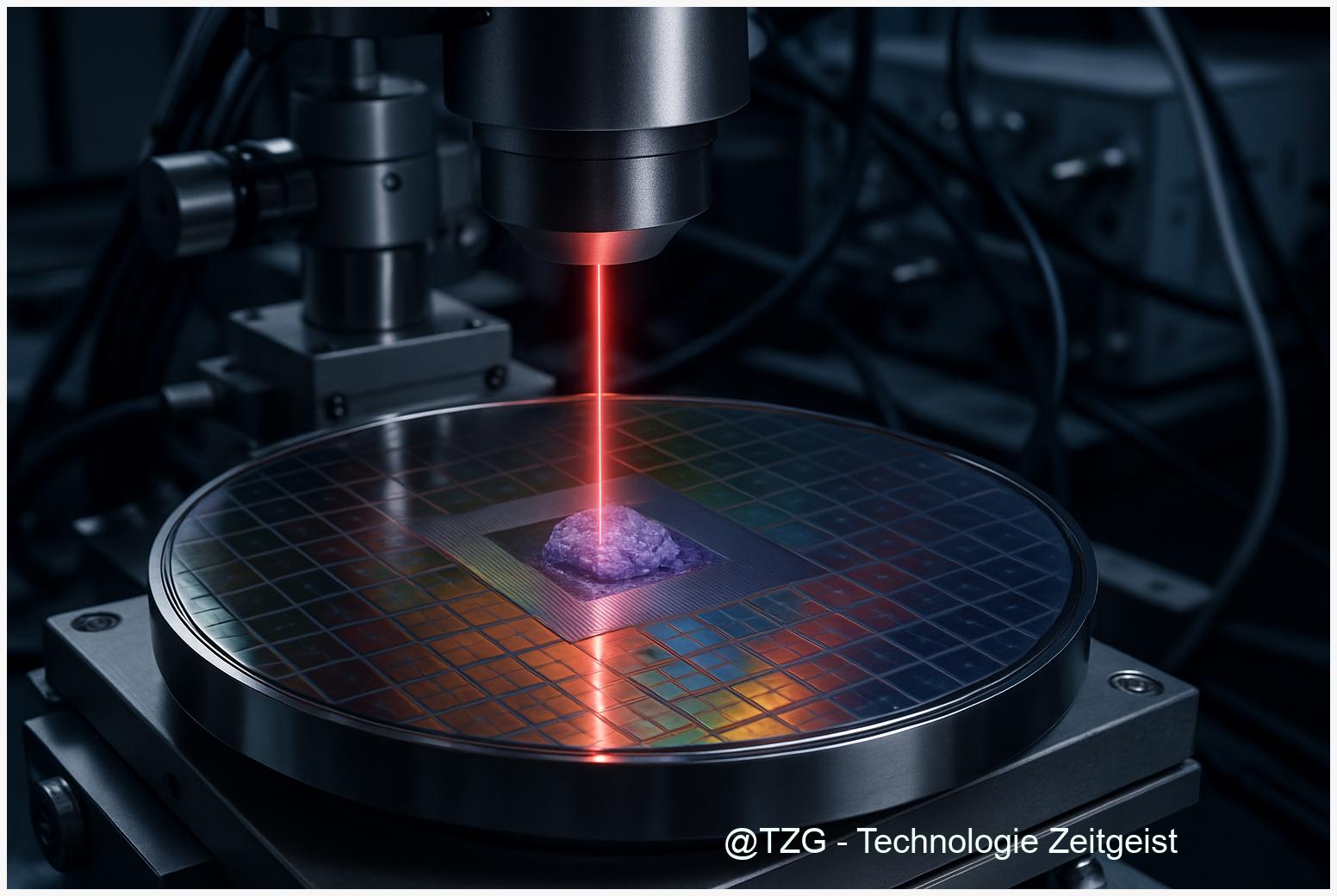

Die publizierten Experimente, deren Ergebnisse in Nature Communications veröffentlicht wurden, fanden im Verlauf von intensiven Forschungsjahren statt. Entscheidend waren eigens entwickelte Methoden zur periodischen optischen Anregung der Halbleiterstruktur. Konkret: Mit exakt getakteten Laserpulsen wurde die Kernspinpolarisation im Zeitkristall kontrolliert angeregt. Die Herausforderung lag darin, die Pulssequenzen so zu wählen, dass das System in den Zustand maximaler Stabilität oder – gezielt provoziert – in den Bereich quantenmechanischen Chaos‘ abgleiten konnte.

Methodisches Neuland: Synchronisation trifft Chaos

Zentral für das Dortmunder Team war die akribische Variation der Laserrepetitionsrate, Pulsenergie und Temperatur. Mit diesen Parametern steuerten die Forschenden, ob ihr Zeitkristall streng synchron schwang oder plötzlich in komplexe, nichtlineare Dynamik mit unvorhersehbarem Verhalten kippte. Mit hochauflösender Messtechnik wurden die Oszillationen ausgelesen, Muster analysiert und Phasenübergänge dokumentiert.

Interdisziplinäre Teamarbeit als Schlüssel

Was wie Präzisionshandwerk anmutet, braucht weit mehr: Die Kombination aus Materialkenntnis, quantenmechanischer Theorie und experimenteller Finesse wäre ohne das Zusammenspiel unterschiedlicher Fachrichtungen an der TU Dortmund kaum denkbar gewesen. Die Erforschung dieser Zeitkristalle rückt damit nicht nur die Technik, sondern auch das Forschen als Teamleistung in ein neues Licht.

Von Ordnung zu Chaos: Warum nichtlineare Quantendynamik Halbleiter revolutionieren kann

Was genau macht die Entdeckung nichtlinearer Dynamik im Zeitkristall der TU Dortmund so außergewöhnlich? Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Konzepte, mit denen das Team experimentierte – und wie sie klassischen Grenzen moderner Halbleiter sprengen.

Synchronisation und das Muster des Farey-Baums

Im Zeitkristall, gefertigt aus Indiumgalliumarsenid, lassen sich Kernspins durch gezielte Anregung periodisch ausrichten – sie schwingen im Takt, ein Paradefall von Synchronisation. Faszinierend dabei: Die möglichen „Takte“ folgen mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die sich in der sogenannten Farey-Baumsequenz offenbaren. Diese beschreibt, bei welchen Anregungsfrequenzen sich stabile Muster einstellen. Es ist, als würde der Halbleiter ein rhythmisches Gedicht sprechen – ein klarer Ordnungszustand, wohlgeordnet wie eine Treppe, im Fachjargon „Devil’s Staircase“ genannt.

Wenn das Muster bricht: Quantenchaos

Sobald die Steuerung leicht variiert wird, verlässt das System die Komfortzone der Ordnung. Plötzlich entstehen Regimes, in denen sich die Kernspinpolarisation nicht mehr vorhersagen lässt – Chaos breitete sich aus. Im Kontext der Zeitkristallforschung eröffnen diese nichtlinearen Dynamiken eine neue Spielwiese: Forscher können – erstmals in Halbleitern – gezielt zwischen Synchronisation und quantenhaftem Chaos wechseln.

Warum ist das bedeutsam?

- Für die Quantentechnologie wird damit ein Schalter zwischen Ordnung und Unordnung real: Es entstehen Optionen, ultraschnelle und anpassbare Schaltelemente zu entwickeln.

- Die Erkenntnisse aus der in Nature Communications publizierten Arbeit ermöglichen ein gezieltes Engineering von Quanteneffekten – bisher kaum vorstellbar in industrietauglichen Halbleitern.

- Herausforderungen gibt es dennoch: Die Kontrolle von Quantenchaos birgt Risiken und verlangt nach neuen Regulierungsfragen – etwa in der Sicherheit von Quantenbauteilen oder bei der Integrität sensibler Information.

Mit der Dortmunder Entdeckung ist der Wechsel von Ordnung zu Chaos im Halbleiter mehr als ein physikalisches Gedankenspiel – es weist den Weg zu anpassbarer, universell steuerbarer Quantenmechanik in der nächsten Generation von Elektronik.

Zwischen Grundlagenforschung und Anwendung: Welches Potenzial steckt in der Dortmunder Entdeckung?

Die Veröffentlichung der TU Dortmund in Nature Communications hat nicht nur im Kollegenkreis Staunen ausgelöst. Plötzlich steht der Zeitkristall nicht mehr als Grenzgänger abstrakter Theorie, sondern liegt greifbar in Form von Indiumgalliumarsenid vor – einem erprobten Halbleitermaterial, das durch gezielte Anregung völlig neuartige Quantendynamik offenbart. Die Beobachtung von perfekter Synchronisation bis hin zu quanteninduziertem Chaos rückt die Grenzen zwischen Theorie und Anwendung enger zusammen.

Von der Labordemonstration zum Alltagsbauteil

- Steuerbarkeit als Schlüsselelement: Der Schlüssel zum Technologie-Transfer ist die präzise Kontrolle über Effekte wie nichtlineare Dynamik und Kernspinpolarisation. Aktuell gelingt das im Labor unter idealen Bedingungen – robust genug, um Anwendungen etwa in zukünftigen Quantencomputern oder als ultraschnelle Schalter zu denken, aber noch nicht reif für den breiten Einsatz.

- Industriekooperationen als Motor: Erst im Zusammenspiel mit Chip- und Bauteilherstellern lässt sich aus dem Zeitkristall-Effekt ein verlässliches Speicherelement oder ein elastischer Quanten-Taktgeber formen. Der Weg dorthin führt über skalierbare Fertigung, Testreihen im Realbetrieb und eine intensive Abstimmung zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung.

- Globale Zusammenarbeit: International agierende Forschungsteams sind entscheidend, um Erkenntnisse zur Synchronisation und zum kontrollierten Chaos zeitnah in die Quantentechnologie-Entwicklung einzubringen und die nötigen Standards zu setzen.

Chancen, Risiken und der Wert der Grundlagenforschung

Mit jedem Schritt ins Unbekannte wächst sowohl das Innovationspotenzial als auch die Verantwortung: Zeitkristalle könnten das Fundament künftiger Quantenhardware bilden oder völlig neue Logik-Systeme anstoßen. Zugleich bleiben Fragen zu Ausfallsicherheit oder Störanfälligkeit offen – klassische Risiken, aber kein Bremsklotz, sondern Ansporn für weitere Forschung. Die Dortmunder Entdeckung illustriert: Je tiefer wir das Chaos verstehen, desto klarer werden die Spielregeln für die Technik von morgen.

Fazit

Die Zeitkristallforschung an der TU Dortmund zeigt, wie Interdisziplinarität und innovative Methoden physikalische Exoten in greifbare Technologieoptionen verwandeln können. Noch ist die Reise vom quantenhaften Chaos im Labor bis zum Halbleiterchip im Alltag nicht abgeschlossen. Doch die Richtung ist klar: Wer gezielt Ordnung und Chaos in Quantenstrukturen steuert, legt das Fundament für neue Ära der Elektronik und Quantentechnologien. Mit jedem Experiment wächst nicht nur das physikalische Verständnis, sondern auch das gesellschaftliche Potenzial – für leistungsfähigere Computer, Energiespeicher und eine nachhaltigere Technologiezukunft. Der Diskurs über Chancen und Risiken dieser Entwicklung sollte jetzt beginnen.

Diskutieren Sie mit: Welche Anwendungen würden Sie sich von der neuen Zeitkristall-Technologie wünschen?

Quellen

Dortmunder Physiker*innen entwickeln ultrarobusten Zeitkristall – Physik – TU Dortmund

Physicists investigate dynamic phenomena of a time crystal

TU-Physiker*innen untersuchen dynamische Phänomene eines Zeitkristalls – TU Dortmund

When Spins Synchronize: Time Crystals in Action – Physik – TU Dortmund

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand:Mai 2025