Was unter Deutschlands Boden steckt — wie Gasspeicher die Versorgung wirklich sichern

Zuletzt aktualisiert: 22.08.2025 (Europe/Berlin)

Inhaltsverzeichnis

- Technik und Kapazität unterirdischer Gasspeicher: Funktion und Grenzen im Vergleich

- Regulierung, Betreiber und Notfallmechanismen: Wer steuert die Gasreserven?

- Risiken, Transparenz und die Zukunft mit Wasserstoff: Was Entscheider wissen müssen

- Fazit und strategische Empfehlungen

Einleitung

Unterirdische Gasspeicher sind das Rückgrat der deutschen Gasversorgung. Im Winter 2022/23 verhinderten sie eine akute Mangellage, als Importe eingebrochen waren. Aktuell lagert Deutschland rund 24,6 % der gesamten EU-Gasspeicherkapazität und kann damit mehr als 250 TWh Erdgas puffern – entscheidend für die Versorgungssicherheit und als politisches Steuerungsinstrument. EU-Verordnung 2022/1032

AGSI Data 2022

Technik und Kapazität unterirdischer Gasspeicher: Funktion und Grenzen im Vergleich

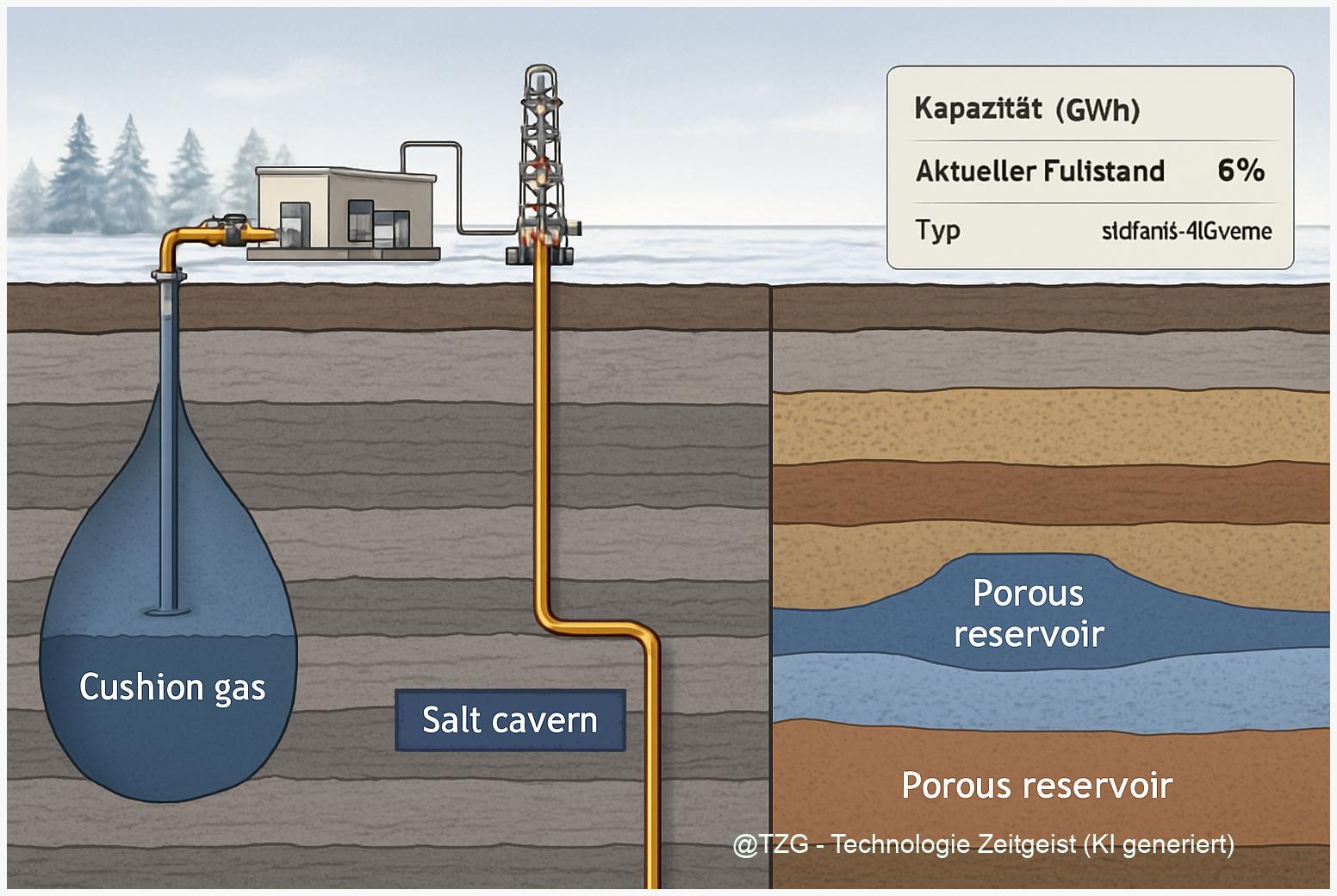

Deutschland setzt drei Typen unterirdischer Gasspeicher ein: Steinsalz-Kavernen, ehemalige Erdgaslagerstätten und Aquiferen. Kavernen bestehen aus künstlich ausgespülten Hohlräumen in Salzstöcken und bieten mit rund 60 % Anteil die höchste Entnahmeleistung (bis zu 12 % des Gesamtvolumens pro Tag). Lagerstätten stammen aus erschöpften Gasfeldern und machen etwa ein Drittel der Speicherkapazität aus, mit niedriger Entnahmeleistung, aber hoher saisonaler Pufferwirkung. Aquiferen, wasserführende Gesteinsschichten, sind selten und technisch aufwendig.

- Kissengas: Jede Speicherart benötigt ein Kissen- bzw. Reservegas (bis zu 50 % der Kapazität), das nicht entnommen werden kann, um den Druck aufrechtzuerhalten.

- Ein- und Ausspeicherleistung: Kavernen: 80–240 bar Druck, bis zu 12 %/Tag entnehmbar. Lagerstätten: ca. 1,5–2,5 %/Tag.

- Wirkungsgrade: Technische Verluste liegen bei 2–4 %. Zyklenfestigkeit ist hoch, aber abhängig von Materialermüdung und geologischem Umfeld.

- Grenzen: Zyklische Nutzung ist durch Materialermüdung, Dichtheit und Umweltauflagen limitiert. Aquiferen sind besonders anfällig für Leckagen und Grundwasserbeeinflussung.

KIT/Hilgers & Busch 2022

Im November 2022 waren die Speicher mit 99,2 % nahezu voll, das entspricht rund 245 TWh Gas. Kurzfristig (Tage bis Wochen) sind davon rund 60–70 % technisch entnehmbar – genug, um mehrere Kälteperioden zu überbrücken. Bei einem kompletten Importausfall reicht der Vorrat für 2–3 Wintermonate.AGSI Data 2022

Nächstes Kapitel: Welche rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Hebel steuern die Nutzung und Befüllung der Gasspeicher wirklich?

Regulierung, Betreiber und Notfallmechanismen: Wer steuert die Gasreserven?

Die Nutzung unterirdischer Gasspeicher ist seit 2022 durch die EU-Verordnung 2022/1032 und nationale Gesetze streng reguliert. Betreiber müssen Mindestfüllstände (80 % bis Nov. 2022, ab 2023 90 %) erreichen und Meldepflichten erfüllen. Die Bundesnetzagentur überwacht, dass die Speicherbetreiber – darunter Uniper, RWE, VNG – regelmäßig Füllstände und technische Daten veröffentlichen. Zertifizierungs- und Zugriffsrechte werden laufend geprüft, um Eigentümerstrukturen zu kontrollieren und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.EU COM Bericht 2023

CEER/E-Control 2024

- Im Krisenfall darf der Staat auf die Speicher zugreifen und priorisiert nach gesetzlichen Vorgaben (z. B. bestimmte Industriezweige, kritische Infrastruktur).

- Kommerzielle Nutzung und strategische Reserven werden über Verträge getrennt verwaltet. Während der Gaskrise 2022/23 zeigte sich: Unklare Vertragsmodelle behinderten anfangs die Priorisierung, inzwischen sind die Prozesse nachgeschärft.

- Der Betrieb erfolgt marktgetrieben, das Preismodell für Ein- und Ausspeicherung orientiert sich am Börsengaspreis und Kapazitätsentgelten.

EU-Verordnung 2022/1032

Regulatorische Lücken: Regionale Unterschiede bei der Umsetzung, verzögerte Zertifizierungsprozesse und begrenzte Transparenz zu Wartung, Störfällen und detaillierten Füllständen behindern weiterhin die vollständige Kontrolle.EU COM Bericht 2023

Nächstes Kapitel: Welche Risiken bestehen, wie transparent ist das System und wie fit sind die Speicher für Wasserstoff?

Risiken, Transparenz und die Zukunft mit Wasserstoff: Was Entscheider wissen müssen

Gasspeicher bergen technische, ökologische und ökonomische Risiken. Die Hauptgefahren sind Leckagen, Materialermüdung, induzierte Seismizität und Grundwasserverunreinigung. Die Betreiber setzen auf digitale Messsysteme, sensorbasierte Überwachung und regelmäßige externe Audits. Allerdings sind viele Instandhaltungs- und Risikoanalysen nur teilweise öffentlich zugänglich, was die journalistische Kontrolle erschwert.INIS/IAEA 2022

- Transparenz: Füllstände und Standorte sind tagesaktuell online einsehbar, aber detaillierte Sicherheits- und Wartungsdaten unterliegen meist der Geheimhaltung der Betreiber.

- Wasserstofftauglichkeit: Nur etwa 20 % der deutschen Gasspeicher können ohne größere Umbauten reinen Wasserstoff aufnehmen. Die Umrüstung erfordert Investitionen in Materialprüfung (Stahl, Dichtungen), neue Zertifizierungen und regulatorische Anpassungen – der Zeitbedarf wird auf 3–7 Jahre geschätzt.

CEER/E-Control 2024

- Wirtschaftlichkeit: Speicherbetreiber finanzieren sich über Speicherentgelte und Arbitragegeschäfte (Kauf bei Niedrigpreisen, Verkauf bei Spitzenbedarf). Falsche Marktanreize können zu niedrigen Füllständen führen, wenn die Regulierung ineffektiv bleibt.

KIT/Hilgers & Busch 2022

Im folgenden Fazit: Welche politischen und infrastrukturellen Maßnahmen sichern Versorgung und Flexibilität auch für die Zukunft?

Fazit und strategische Empfehlungen

- Unterirdische Gasspeicher bleiben zentral für Deutschlands Gasversorgungssicherheit. Politische Mindestfüllstände, schnelle Zertifizierung und einheitliche Notfallmechanismen sind unerlässlich.

- Die Speicher müssen technisch und regulatorisch für Wasserstoff fit gemacht werden. Transparenz zu Instandhaltung und Risiken ist zu erhöhen.

- Europäische Kooperation, gezielte Investitionen und einheitliche Marktzugangsregeln stärken Resilienz und Versorgungssicherheit gegen geopolitische Krisen.

Prüfen Sie regelmäßig Füllstände, Zertifizierungsstatus und Notfallmechanismen – nur so erkennen Sie frühzeitig Engpässe oder Investitionsbedarf in Deutschlands unterirdischer Speicherinfrastruktur.

Schreibe einen Kommentar