Warum AI‑Modelle in Produktion scheitern ist eine Frage, die oft bei Unternehmen auftritt, die ML‑Projekte skalieren wollen. Dieser Beitrag zeigt die häufigsten Ursachen: falscher Problem‑Fit, Datenprobleme, Trainings‑Serving‑Skew und fehlendes Monitoring. Leserinnen und Leser gewinnen klare Hinweise, welche technischen, organisatorischen und datenbezogenen Lücken am häufigsten zum Scheitern führen und welche konkreten Schritte sich zur Absicherung bewährt haben.

Einleitung

Wenn ein Machine‑Learning‑Projekt in der Entwicklungsumgebung gut funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass es im Live‑Betrieb zuverlässig bleibt. Teams erleben oft, dass ein Modell technisch korrekt arbeitet, aber im Tagesgeschäft nicht den erwarteten Nutzen bringt oder nach kurzer Zeit schlechtere Ergebnisse liefert. Solche Situationen entstehen an der Schnittstelle von Technik, Daten und Organisation: ein Modell trifft auf veränderte Daten, unklare Ziele oder fehlende Produktionsprozesse.

Im folgenden Text werden die zentralen Gründe erläutert, konkrete Beispiele aus dem Alltag beschrieben und pragmatische Maßnahmen vorgestellt, die helfen, Deployments robuster zu machen. Die Darstellung richtet sich an interessierte Leserinnen und Leser ab sechzehn Jahren und bleibt bei praktischen, nachvollziehbaren Beispielen.

Warum AI‑Modelle in Produktion scheitern

Häufige Ursachen lassen sich in vier Bereiche gliedern: Problem‑/Stakeholder‑Mismatch, Datenqualität, Operationalisierung (MLOps) und organisatorische Ressourcen. Ein zentrales Muster ist, dass die technische Lösung oft vor dem geschäftlichen Problem steht — Teams optimieren eine Messgröße, die am Ende nicht mit dem Geschäftsziel übereinstimmt. Untersuchungen zeigen, dass diese Governance‑Lücke eine der am meisten wiederkehrenden Ursachen ist (vgl. RAND, 2024).

Klare Zielsetzung und frühzeitige Einbindung der Fachseite reduzieren das Risiko, ein technisch korrektes, aber wirtschaftlich wirkungsloses Modell zu deployen.

Parallel dazu sind Datenprobleme allgegenwärtig: fehlende Labels, unvollständige Felder, inkonsistente Quellen oder starke Verzerrungen in Trainingsdaten führen dazu, dass Modelle im Live‑Betrieb schlecht generalisieren. Studien und Praxisberichte nennen Data‑Engineering als den Teil der Arbeit, der am meisten Zeit beansprucht und die meisten Fehlerquellen enthält (ACM, 2022).

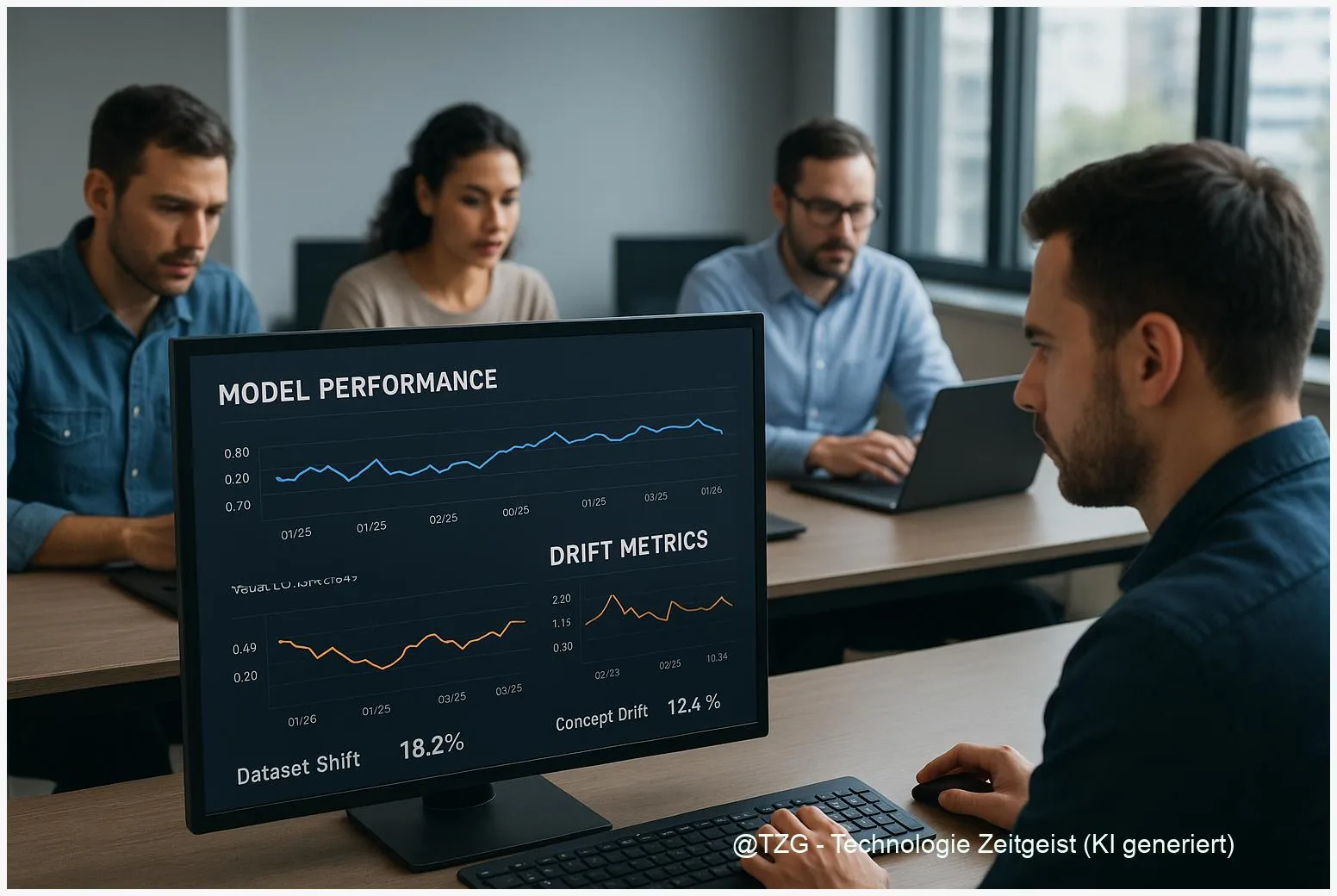

Technisch kommt oft noch der Trainings‑Serving‑Skew hinzu: das sind Unterschiede zwischen der Pipeline, die zum Training genutzt wurde, und der Produktions‑Pipeline. Selbst kleine Abweichungen in der Feature‑Generierung können die Vorhersagen ändern. Fehlt ein systematisches Monitoring (Drift‑Detektion, Input‑Validation), gleiten Modelle leise in schlechtere Leistung — oft unbemerkt, bis ein Geschäftskritischer Fehler auftritt (Google Cloud, 2021; Nubank, 2023).

Schließlich spielen organisationale Faktoren eine Rolle: fehlende Rollen (z. B. ML‑Engineers, Data‑Engineers), hohe Fluktuation oder unklare Prozesse führen zu technischem Schuldenaufbau und längeren Time‑to‑Production (RAND, 2024).

Die folgende Tabelle fasst typische Merkmale und kurze Beschreibungen zusammen.

| Merkmal | Beschreibung | Konsequenz |

|---|---|---|

| Problem‑Fit | Zielmetrik stimmt nicht mit Geschäftsziel überein | Modell liefert keinen Business‑Value |

| Datenqualität | Fehlende Labels, Inkonsistenzen, Bias | Schlechte Generalisierung |

Wie Probleme im Alltag auftreten

Ein konkretes Beispiel: Ein Online‑Händler baut ein Empfehlungsmodell, das Klicks maximiert. Technisch funktioniert das System, doch die Klicks führen nicht zu mehr Käufen, weil teure, wenig relevante Produkte empfohlen werden. Das ist ein klassisches Problem‑Fit‑Versagen: die Proxy‑Metrik (Klicks) unterscheidet sich von der Geschäftsmetrik (Umsatz).

Ein anderes Beispiel stammt aus dem Kundenservice: Ein Modell zur Priorisierung von Support‑Tickets lernt aus historischen Daten, in denen bestimmte Kundengruppen seltener eskalierten. Ohne Korrektur entsteht ein Bias, und wichtige Fälle werden zu spät erkannt. Solche Ausreißer treten besonders bei seltenen, aber wichtigen Ereignissen auf (etwa Fraud oder kritische Infrastrukturmeldungen).

Technische Ursachen zeigen sich oft subtiler: Werden Features im Live‑System anders berechnet (z. B. unterschiedliche Umgangsweisen mit fehlenden Werten), führt das zu einem Trainings‑Serving‑Skew. In einem Fallbericht reduzierte das Beheben eines solchen Skews spürbar Fehlklassifikationen; in anderen Organisationen führte es zu messbarer Verbesserung von Business‑KPIs (Google Cloud, 2021).

Alltagsprobleme lassen sich oft an kurzen Indikatoren erkennen: plötzliche Verschlechterung von Business‑KPIs, wachsende Anzahl an Ausreißern in Modell‑Logs oder Nutzerbeschwerden nach Releases. Solche Warnzeichen sind nützlich, wenn Monitoring‑ und Alerting‑Regeln vorhanden sind.

Chancen, Risiken und Spannungsfelder

Der Einsatz von ML bietet Chancen: Automatisierung, bessere Vorhersagen, personalisierte Angebote. Gleichzeitig entstehen Spannungsfelder, wenn Geschwindigkeit und Stabilität gegeneinander ausgespielt werden. Schnelle Proof‑of‑Concepts ohne Produktionskonzept erhöhen die Ausfallwahrscheinlichkeit.

Risiken liegen nicht nur in technischen Bugs; Governance‑Risiken und rechtliche Anforderungen können Projekte stoppen. Je nach Branche kommen zusätzliche Auflagen hinzu, etwa im Gesundheits‑ oder Finanzbereich. Diese Anforderungen erhöhen die Komplexität und machen robuste Prozesse wichtiger.

Ein weiterer Spannungsfeld liegt bei Transparenz und Erklärbarkeit: In sensiblen Anwendungen sind nachvollziehbare Entscheidungen erforderlich. Modelle mit hoher Komplexität sind oft schwer erklärbar, und fehlende Erklärbarkeit erhöht das Vertrauen‑Problem beim Betrieb.

Gleichzeitig zeigen Berichte, dass gezielte Investitionen in Daten‑Infrastruktur, Feature‑Stores und automatisches Monitoring die Stabilität deutlich erhöhen. Organisationen, die solche Maßnahmen umsetzen, gehören häufiger zu den erfolgreichen Anwendern von AI (McKinsey, 2022 — Studie älter als zwei Jahre).

Blick nach vorn: Reagieren und absichern

Praktische Schritte richten sich auf drei Ebenen: Governance, Dateninfrastruktur und Produktionstechnik. Governance bedeutet vor allem, Zielgrößen mit Stakeholdern abzustimmen und Business‑KPIs als primäre Messgrößen zu definieren. Ein formales Review vor dem Release reduziert Fehlinvestitionen.

Auf Datenebene sind Feature‑Stores, Data‑Lineage und automatische Datenvalidierung sinnvoll. Solche Komponenten helfen, Inkonsistenzen zu erkennen, bevor ein Modell live geht. Techniken wie Shadow‑Deployments oder Canary‑Releases ermöglichen, ein neues Modell parallel zu beobachten, ohne es sofort produktiv zu schalten.

Technisch sollten Train‑vs‑Serve‑Checks, Drift‑Monitoring und klare Rollback‑Prozesse standardisiert werden. Versionierung von Modell‑ und Datensätzen (Model Cards, Data Cards) macht Änderungen nachvollziehbar. Zudem verringert eine CI/CD‑Pipeline für ML die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei Releases.

Organisatorisch zahlt es sich aus, Domänenexpert:innen eng in Entwicklung und Reviews einzubinden und dedizierte MLOps‑Rollen zu etablieren. Projekte mit klarer Verantwortungsverteilung und festen Review‑Zyklen zeigen in Studien niedrigere Ausfallraten (RAND, 2024).

Fazit

Die meisten Produktions‑Misserfolge bei ML folgen ähnlichen Mustern: ein Missverhältnis zwischen technischem Fokus und geschäftlichem Ziel, Probleme mit Datenqualität, fehlende Produktionsprozesse und unklare Verantwortlichkeiten. Aufwand in Governance, datenorientierter Infrastruktur und automatischem Monitoring zahlt sich aus und reduziert das Risiko, dass ein Modell zwar technisch läuft, aber betrieblich versagt. Kurzfristig sind Shadow‑Deployments und Train‑vs‑Serve‑Checks wirksame Maßnahmen; langfristig zahlen sich strukturierte MLOps‑Pipelines und eingebundene Domänenexpert:innen aus.

Diskutieren Sie gern Ihre Erfahrungen mit ML‑Deployments und teilen Sie den Beitrag, wenn er hilfreich war.

Schreibe einen Kommentar