Wärmepumpe Funktionsweise – verständlich, praxisnah und faktenbasiert erklärt für Planung und Betrieb

Kurzfassung

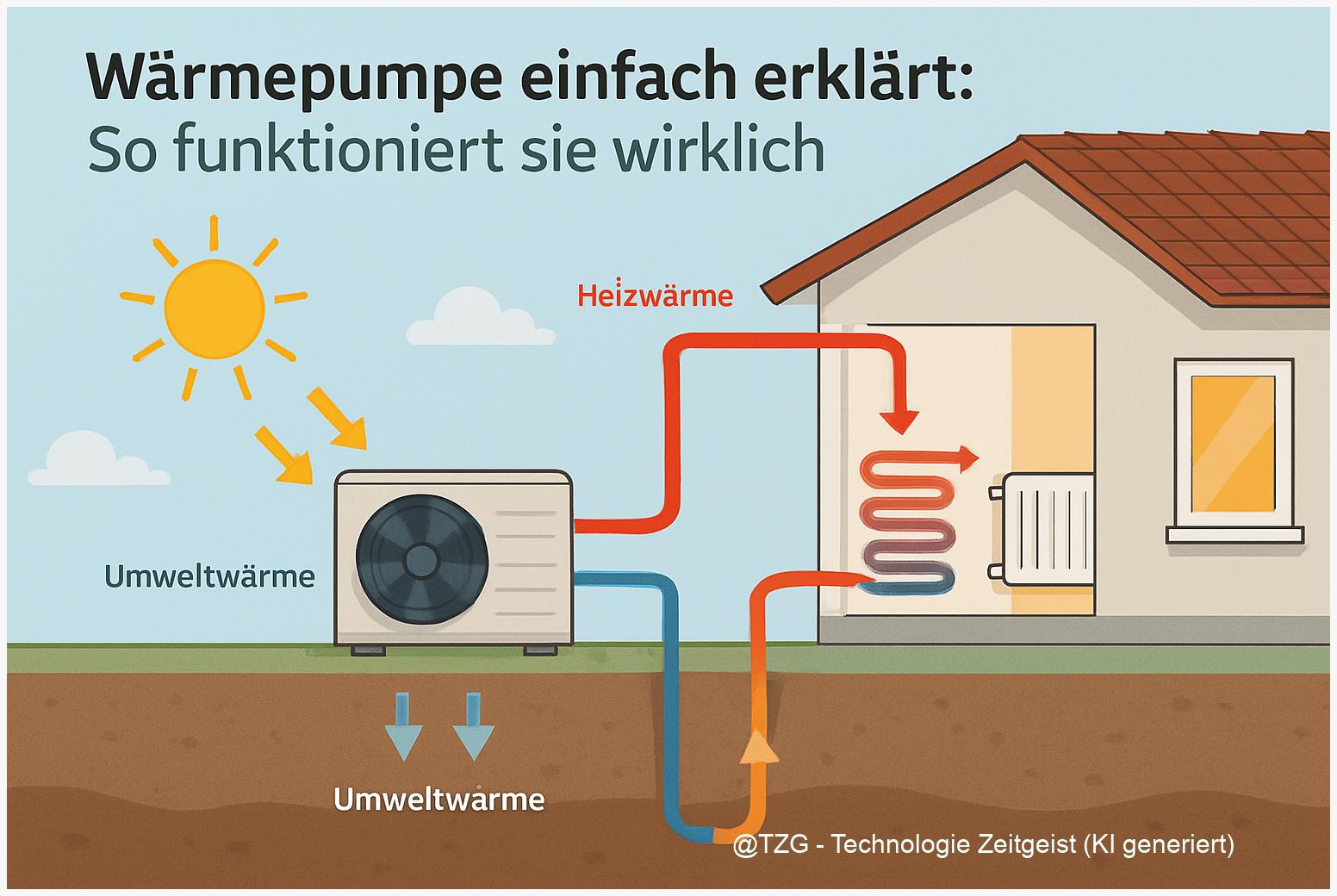

Viele Häuser heizen heute mit einer Wärmepumpe – doch wie genau funktioniert sie? In diesem Überblick zur Wärmepumpe Funktionsweise zeigen wir, wie der Kältekreis Umgebungswärme nutzbar macht, was COP und JAZ bedeuten und welche Typen (Luft, Erde, Wasser) in der Praxis überzeugen. Sie erhalten klare Tipps für Planung, Betrieb und Optimierung, damit Ihre Anlage effizient und leise läuft – und langfristig Kosten sowie Emissionen spart.

Einleitung

Eine Wärmepumpe kann aus 1 kWh Strom ein Mehrfaches an Heizwärme bereitstellen – der Trick liegt im Kältekreis. Typische Leistungszahlen (COP) liegen unter Prüfbedingungen im Bereich 3–6 (Stand: 2025; Einheit: Verhältnis Wärmeleistung zu elektrischer Leistung) (Wikipedia).

In der Praxis zählt die Jahresarbeitszahl (JAZ). Viele Anlagen bewegen sich über ein Jahr gemittelt ungefähr zwischen 2,5 und 4 (Stand: 2025; Einheit: kWh Wärme je kWh Strom) (Verbraucherzentrale).

In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Wärmepumpe Funktionsweise, klären die wichtigsten Effizienzbegriffe und zeigen anhand konkreter Beispiele, welcher Typ zu welchem Gebäude passt. Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihre Anlage im Alltag einstellen, damit sie leise, effizient und verlässlich läuft – ohne Technikstudium.

Vom Kältekreis zum Heizungskreis: Funktionsweise der Wärmepumpe

Das Herz jeder Wärmepumpe ist ein geschlossener Kältekreis. Ein Kältemittel nimmt Wärme aus der Umgebung auf, wird verdichtet und gibt die entstandene höhere Temperatur an das Heizsystem ab. Der Ablauf folgt immer demselben Muster: Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil.

Im Verdampfer strömt kaltes, flüssiges Kältemittel an der Wärmequelle vorbei – etwa Außenluft, Erdreich oder Grundwasser – und geht in den gasförmigen Zustand über. Der Verdichter presst dieses Gas zusammen. Dadurch steigen Druck und Temperatur. Im Verflüssiger überträgt das heiße Gas seine Energie an das Heizwasser; es kühlt ab und kondensiert. Ein Expansionsventil senkt anschließend den Druck, das Kältemittel wird wieder kalt – der Kreislauf beginnt von vorn. Diese Abfolge ist das Grundprinzip der Wärmepumpe, unabhängig vom genutzten Typ (Stand: 2025) (Wikipedia).

Wichtig: Die Wärmepumpe erzeugt keine Wärme aus dem Nichts. Sie verschiebt Energie von einem niedrigeren auf ein höheres Temperaturniveau. Dafür braucht sie Antriebsstrom. Wie effizient das geschieht, beschreibt die Leistungszahl COP in einem konkreten Betriebspunkt und die Jahresarbeitszahl JAZ über die gesamte Heizperiode.

“Denken Sie an Ihren Kühlschrank – nur umgekehrt. Was dort innen kalt wird, wird bei der Wärmepumpe außen warm: Der gleiche physikalische Prozess, aber mit dem Haus als Nutznießer.”

Für den Alltag heißt das: Je besser die Quelle (möglichst milde Temperaturen) und je niedriger die nötige Vorlauftemperatur im Haus, desto weniger muss der Verdichter arbeiten. Das ist der Schlüssel zu leiserem Betrieb, geringeren Stromkosten und längerer Lebensdauer. Grundprinzip, Komponenten und Einflussgrößen sind in der technischen Literatur und Enzyklopädie umfassend beschrieben (Stand: 2025) (Wikipedia).

COP, JAZ und Vorlauftemperatur: Was Effizienz wirklich treibt

Effizienz beginnt mit klaren Begriffen. Der COP (Coefficient of Performance) beschreibt, wie viel Wärmeleistung eine Anlage in einem bestimmten Moment aus einer Kilowattstunde Strom herausholt. Unter genormten Prüfbedingungen werden häufig COP‑Werte zwischen 3 und 6 angegeben (Stand: 2025; Einheit: Verhältnis) (Wikipedia).

Für Ihre Rechnung zuhause ist die JAZ wichtiger: Sie mittelt die realen Betriebszustände über ein Jahr.

Eine Jahresarbeitszahl von etwa 4 bedeutet, dass aus 1 kWh Strom im Jahresmittel rund 4 kWh Wärme werden (Stand: 2025; Einheit: kWh/kWh) (Verbraucherzentrale).

Praxiswerte liegen je nach Quelle und Anlage typischerweise etwa zwischen 2,5 und 4 (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Diese Spannweite erklärt, warum zwei scheinbar gleiche Geräte im Alltag ganz unterschiedliche Stromrechnungen liefern.

Die größten Hebel sind die Temperatur der Wärmequelle und die benötigte Vorlauftemperatur im Haus. Mildere Quellentemperaturen und große Heizflächen (etwa Fußboden oder Wand) erlauben niedrigere Vorläufe. Das verbessert die Effizienz über viele Betriebsstunden. Die Literatur betont außerdem Einflussfaktoren wie Abtauzyklen bei Luftgeräten, die Auslegung des Verdichters und die Regelstrategie (Stand: 2025) (Wikipedia).

Für den Klimanutzen zählt neben der JAZ auch der Strommix. Je höher der Anteil erneuerbarer Energien oder je mehr eigener Solarstrom, desto geringer die indirekten Emissionen. Der systemische Vorteil von Wärmepumpen steigt mit einem erneuerbaren Strommix, weil die Antriebsenergie sauberer wird (Stand: 2025) (Wikipedia).

Im Ergebnis entsteht eine einfache Regel: Niedrige Vorlauftemperatur, gute Quelle, saubere Elektrizität – so sieht Effizienz in der Praxis aus.

Luft, Erde, Wasser: Die passenden Wärmepumpen-Typen im Vergleich

Wärmepumpen unterscheiden sich vor allem durch die genutzte Wärmequelle. Luft‑Wasser‑Wärmepumpen ziehen Energie aus der Umgebungsluft. Sie sind oft am einfachsten zu installieren, müssen aber an sehr kalten Tagen mehr arbeiten. Sole/Wasser‑Wärmepumpen nutzen das Erdreich über Flächenkollektoren oder Sonden. Wasser/Wasser‑Wärmepumpen entziehen Wärme dem Grundwasser.

Aufgrund stabilerer Quellentemperaturen erreichen Erdreich‑ und Grundwasser‑systeme im Jahresmittel häufig höhere Effizienzen als Luftgeräte (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Umgekehrt punkten Luftgeräte mit weniger Bauaufwand und geringeren Erschließungskosten – ein wichtiges Argument in dicht bebauten Bestandsquartieren.

Neben der Quelle zählen Genehmigungen und Rahmenbedingungen. Bohrungen für Erdsonden oder die Nutzung von Grundwasser sind in vielen Regionen melde‑ oder genehmigungspflichtig. Bei Grundwasser‑ und Erdwärmeanlagen sind rechtliche Vorgaben zu beachten; Hinweise und Praxisempfehlungen liefert die Verbraucherberatung (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Dazu kommen praktische Aspekte wie Schallemissionen bei Außengeräten oder Platzbedarf für Speicher und Hydraulik.

Ein Blick auf das Kältemittel lohnt sich ebenfalls. Medien mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), etwa Propan (R290), sind aus Klimasicht vorteilhaft; Austritte sollten minimiert werden (Stand: 2025) (Wikipedia).

Für viele Projekte führt die Abwägung zu einer einfachen Empfehlung: Wenn Fläche oder Bohrungen möglich sind, lohnt sich eine Sole/Wasser‑ oder Wasser/Wasser‑Lösung; sonst ist ein gut geplantes Luftgerät mit niedrigen Vorlauftemperaturen eine robuste Wahl.

Planung, Betrieb, Praxis: So holen Sie mehr aus Ihrer Anlage

Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wie gut ist die Gebäudehülle, welche Vorlauftemperaturen benötigen Ihre Heizflächen, und welche Wärmequelle ist verfügbar? Aus der Antwort ergibt sich die Auslegung. Praxisleitfäden empfehlen, Vorlauftemperaturen so niedrig wie möglich zu planen und die Wärmequelle passend zum Standort zu wählen (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Im Betrieb gilt: Konstant und ruhig schlägt hektisch und heiß. Eine sauber eingestellte Heizkurve, ausreichend große Heizflächen und eine sinnvolle Taktbegrenzung halten den Verdichter in seinem Wohlfühlbereich. Bei Luftgeräten ist die Abtau‑Strategie wichtig, damit Eis nicht zur Effizienzbremse wird. Technische Grundlagen verweisen auf Effizienzverluste durch Abtauzyklen und die Vorteile guter Regelung beziehungsweise Inverter‑Technik (Stand: 2025) (Wikipedia).

Kontrolle schafft Wissen: Installieren Sie einen Wärmemengenzähler oder werten Sie die integrierten Messwerte aus. So sehen Sie Ihre JAZ nach einem Jahr schwarz auf weiß und können nachjustieren. Die Verbraucherberatung empfiehlt, reale Jahreswerte zu prüfen und bei Bedarf Einstellungen (z. B. Heizstabnutzung) zu optimieren (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Wer zusätzlich auf Ökostrom oder die eigene PV setzt, verbessert den Klimafußabdruck im Alltag.

Zum Schluss noch ein Blick aufs Ganze: Gute Planung, realistische Erwartungen und ein wenig Geduld zahlen sich bei Wärmepumpen aus. In den ersten Betriebsmonaten lernt die Regelung Ihr Haus kennen. Danach ist meist nur Feintuning nötig – und Sie profitieren von leiser, zuverlässiger Wärme. Die Wärmepumpe Funktionsweise ist komplex, aber mit diesen Schritten wird sie beherrschbar.

Fazit

Wärmepumpen verschieben Umweltwärme auf Heizniveau – effizient, wenn Quelle und Vorlauftemperatur passen. Im Prüfstand reichen COP‑Werte oft bis in den Bereich 3–6 (Stand: 2025) (Wikipedia).

Im Jahresmittel sind in vielen Projekten JAZ‑Werte von rund 2,5 bis 4 realistisch (Stand: 2025) (Verbraucherzentrale).

Wer die richtige Quelle wählt, niedrige Vorläufe ermöglicht und die Regelung sauber einstellt, holt das Maximum heraus.

Takeaways: 1) Quelle zuerst klären (Luft, Erde, Wasser). 2) Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich. 3) JAZ messen und nachjustieren. 4) Kältemittel mit niedrigem GWP wählen. 5) Wenn möglich mit Ökostrom oder PV koppeln.

Diskutiere mit: Welche Erfahrungen hast du mit der Wärmepumpe gemacht? Teile Tipps, Fragen oder Messwerte in den Kommentaren oder auf LinkedIn!

Schreibe einen Kommentar