Technologie, Energiewende & Nachhaltigkeit: Schwedens Solar-Katalysator macht grünen Wasserstoff effizienter. Jetzt erfahren, wie das Ihre Energiedeals verändert!

Inhaltsübersicht

Einleitung

Solar-Katalysatoren: Schweden als Taktgeber für Technologie-Exzellenz

Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit: Der neue Business-Case für grünen Wasserstoff

Praxis-Check: Integration in Stromnetz und Politikrahmen

Zukunftssicher? Roadmap und Alternativen bis 2030

Fazit

Einleitung

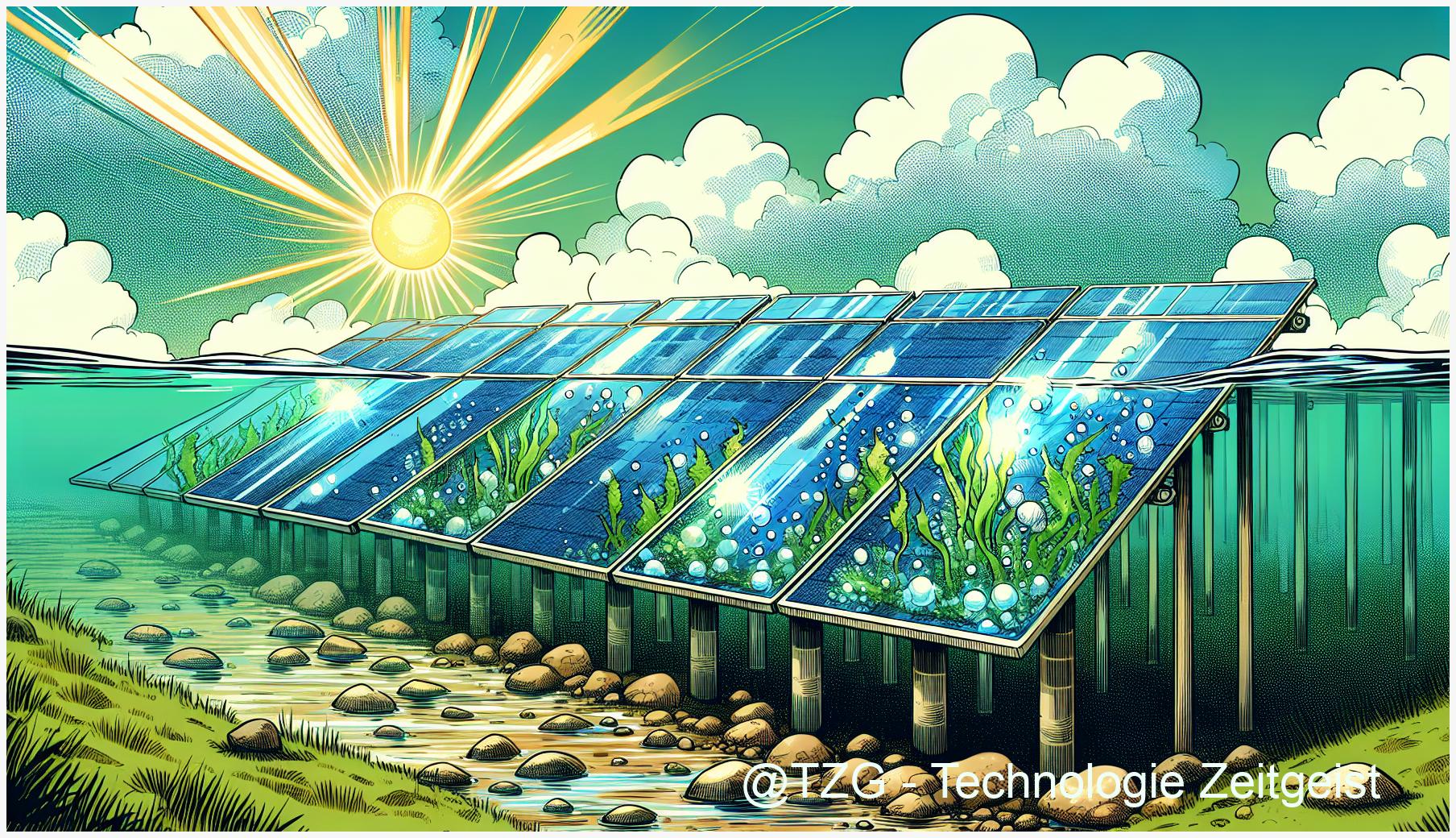

Der Wettlauf um klimaneutrale Energielösungen erhält neuen Schwung: Schwedische Forscher revolutionieren die Herstellung von grünem Wasserstoff mit einem hochmodernen Solar-Katalysator. Diese Technologie verspricht höchste Effizienz und einen drastisch sinkenden CO2-Fußabdruck – ein Potenzial, das Unternehmen, Stadtwerke, und Regierungen elektrisiert. Was steckt hinter diesem technischen Durchbruch und wie kann er den deutschen Markt aufmischen? Im Artikel analysieren wir die Funktionsweise und aktuelle Studienlage zum Katalysator (Kapitel 1), beleuchten die Wirtschaftlichkeit und Skalierungsfragen (Kapitel 2), werfen einen kritischen Blick auf Integration und Regulierung (Kapitel 3), und geben einen fundierten Ausblick auf die Klima- und Branchen-Impact bis 2030 (Kapitel 4).

Solar-Katalysatoren: Schweden als Taktgeber für Technologie-Exzellenz

Schwedische Technologie bringt die Energiewende voran: Mit einem neuartigen Solar-Katalysator gelingt es schwedischen Forscher:innen, die Effizienz der klimaneutralen Wasserstoffproduktion massiv zu steigern. Die innovative Technologie erzielt bis zu 12 kWh Wasserstoff pro kg H2 – rund das Zweieinhalbfache bisheriger Systeme. Damit wird eine Schlüsseltechnologie für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit international sichtbar.

Funktionsweise und Materialien: Solarenergie als Katalysator

Im Zentrum steht ein dreischichtiger Katalysator, der Sonnenlicht nutzt, um Wasser elektrolytisch zu spalten. Die Schichten bestehen aus optimierten Halbleitern, darunter Übergangsmetalle und Ruthenium-basierte Farbstoffe, die die photokatalytische Wirkung gezielt verstärken. Diese Konfiguration ermöglicht eine deutlich effizientere Nutzung des Sonnenlichts im Vergleich zu herkömmlichen Solar-Katalysatoren, die meist mit einfachen Halbleitern arbeiten und nur 3–5 kWh/kg H2 erreichen.

CO₂-Bilanz und Umweltvorteile: Nachhaltigkeit im gesamten Lebenszyklus

Aktuelle Studien zeigen, dass der gesamte Lebenszyklus – von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Entsorgung – eine äußerst niedrige CO₂-Bilanz aufweist. Der Katalysator benötigt keine seltenen Erden, reduziert Abfall und kommt fast vollständig ohne fossile Energiequellen aus. Im Vergleich zu traditionellen Verfahren wie der Dampfreformierung (bis zu 10 kg CO₂/kg H2) ist der Klimavorteil eindeutig. Die Technologie gilt damit als Meilenstein für die Energiewende und nachhaltige industrielle Anwendungen – etwa in der Stahlproduktion.

Die internationale Aufmerksamkeit für diese Technologie ist berechtigt: Schweden demonstriert, wie exzellente Forschung die Transformation hin zu einer klimaneutralen, erneuerbaren Energieversorgung beschleunigt. Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie wirtschaftlich und skalierbar diese Lösung tatsächlich ist – und wie daraus ein neuer Business-Case für grünen Wasserstoff entsteht.

Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit: Der neue Business-Case für grünen Wasserstoff

Schwedische Solar-Katalysatoren senken die Kosten für klimaneutralen Wasserstoff radikal: Mit Levelized Costs of Energy (LCOE) von 2–3 €/kg H2 liegt die Technologie rund 40–60 % unter den aktuellen Kosten herkömmlicher Elektrolyse (meist 4–7 €/kg H2). Damit wird grüner Wasserstoff aus erneuerbarer Energie erstmals für Industrie und Versorger wirtschaftlich attraktiv – ein entscheidender Schritt für die Energiewende und mehr Nachhaltigkeit.

Investitionen und Business-Case: Von der Pilotanlage zur Großserie

Der Investitionsaufwand variiert: Unternehmen kalkulieren für Pilotprojekte mit rund 1.000–1.400 €/kW installierter Kapazität, bei Großanlagen sinken die Kosten durch Skaleneffekte auf etwa 700–900 €/kW. Für Stadtwerke und Industrieunternehmen bedeutet das: Bereits ab einer Anlagengröße von 10 MW können die Gesamtkosten pro erzeugtem Kilogramm Wasserstoff auf unter 2,5 € fallen – vorausgesetzt, die Technologie wird konsequent skaliert und mit erneuerbaren Energien kombiniert. Staatliche Förderungen und sinkende Rohstoffpreise unterstützen den Business-Case zusätzlich.

Skalierbarkeit: Engpässe und Innovationszyklen als Nadelöhr

Die größten Hürden bei der Hochskalierung sind die begrenzte Verfügbarkeit von Nickel und Mangan sowie die Produktionskapazitäten für Katalysatoren. Plastisch gesprochen: Die Skalierung gleicht dem Ausbau einer Schnellstraße – das Tempo hängt von den Engpässen in der Rohstoffversorgung und der Innovationsgeschwindigkeit ab. Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette müssen deshalb auf flexible Lieferketten und kontinuierliche F&E setzen, um die Technologie global wettbewerbsfähig zu machen. Wer jetzt investiert, sichert sich einen Vorsprung im Markt und kann aktiv zur klimaneutralen Transformation beitragen.

Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie sich diese innovativen Solar-Katalysatoren technisch und regulatorisch in bestehende Stromnetze und politische Rahmenbedingungen integrieren lassen – und welche Weichen für eine nachhaltige Sektorkopplung gestellt werden müssen.

Praxis-Check: Integration in Stromnetz und Politikrahmen

Schwedens Technologie für klimaneutralen Wasserstoff setzt neue Maßstäbe bei der Netzintegration: Dank flexibler Speicherlösungen und gezielter Politik kann erneuerbare Energie effizient genutzt und in das bestehende Strom- und Gasnetz eingespeist werden. Die Technologie ist ein zentraler Baustein in Schwedens Energiewende-Strategie und beschleunigt die Nachhaltigkeit im europäischen Kontext.

Netzintegration und Sektorkopplung

Grüner Wasserstoff aus Solar-Katalysatoren lässt sich in Schweden zunehmend direkt ins Gasnetz einspeisen oder in Kavernen speichern, um Lastspitzen auszugleichen. Aktuelle Pilotprojekte – etwa das HYBRIT-Vorhaben (mit 4,5 MW Elektrolyseleistung) und die Kooperation von Vattenfall mit dem Stahlkonzern SSAB – zeigen, wie die Technologie industriell eingesetzt wird. Herausforderungen bleiben bei der Synchronisierung mit schwankender erneuerbarer Energie und dem Aufbau von Wasserstoff-Backbones. Die Sektorkopplung (Strom, Wärme, Mobilität, Industrie) steht dabei im Fokus, um maximale Flexibilität zu sichern.

Regulatorische und politische Rahmenbedingungen

Schweden unterstützt die Markteinführung von grünem Wasserstoff mit klaren politischen Signalen: Seit 2022 gibt es Sonderförderungen mit einem Volumen von über 180 Mio. € für Elektrolyse und Speicher. Die Genehmigungsverfahren wurden auf durchschnittlich 12 Monate verkürzt (im EU-Schnitt: 18–36 Monate). Die Netzintegration profitiert von regulatorischen Sandbox-Modellen, die Innovationen wie temporäre Einspeiseprivilegien erlauben. Gleichzeitig fehlt es auf EU-Ebene teilweise noch an einheitlichen Zertifizierungen für klimaneutrale Produktion.

Die nächsten Schritte sind klar: Zur nachhaltigen Skalierung müssen Speicher, Netze und Marktmechanismen weiter synchronisiert werden. Im folgenden Kapitel analysieren wir, wie Schweden seine Roadmap bis 2030 gestaltet und welche Alternativen zur Debatte stehen.

Zukunftssicher? Roadmap und Alternativen bis 2030

Schwedens Technologie für klimaneutralen Wasserstoff könnte bis 2030 einen signifikanten Beitrag zur europäischen CO2-Reduktion leisten: In optimistischen Szenarien ermöglicht der breite Einsatz von Solar-Katalysatoren eine Minderung von bis zu 3–5 Mio. t CO2 pro Jahr – etwa 5–8 % der jährlichen Emissionen der schwedischen Industrie. Doch die tatsächliche Wirkung hängt von mehreren Faktoren ab, die auch international Beachtung finden.

Roadmap: Chancen, Risiken und Alternativen im Faktencheck

Die schwedische Roadmap sieht vor, dass Wasserstoff – produziert mit erneuerbarer Energie und innovativer Technologie – Kernindustrien wie Stahl und Chemie dekarbonisiert. Voraussetzung ist eine massive Skalierung: Bis 2030 sollen laut Regierungsplänen mindestens 10 GW Elektrolyseleistung installiert werden. Solar-Katalysatoren sind dabei ein Puzzlestück, das sich gegen Alternativen wie PEM-Elektrolyse oder Methanolpfade behaupten muss. Risiken ergeben sich aus der begrenzten Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe (z. B. Nickel, spezielle Farbstoffe), Preisschwankungen und dem globalen Technologiewettbewerb.

Infrastruktur und gesellschaftliche Akzeptanz

Für den systemweiten Roll-out braucht es Wasserstoffpipelines, Großspeicher und flexible Netze. Konflikte um Flächennutzung (z. B. Windkraft) und gesellschaftliche Akzeptanz – insbesondere in Regionen der Sami – sind zu lösen. Politisch wurden die Fördervolumina für grünen Wasserstoff jüngst auf über 180 Mio. € erhöht, Genehmigungszeiten verkürzt. Dennoch mahnen Studien, dass Schweden und Europa mehr Tempo aufnehmen müssen, um das 1,5°C-Ziel zu erreichen.

Der nächste Schritt für Stakeholder: Jetzt investieren, Pilotprojekte skalieren und gesellschaftlichen Dialog stärken. Nur so lässt sich das Potenzial der Technologie voll entfalten und nachhaltige Energiewende europaweit sichern.

Fazit

Schwedens Solar-Katalysator bietet eine echte Chance für eine effiziente, nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Wasserstoffproduktion. Während die Technologie in puncto Klimabilanz Maßstäbe setzt, bleibt die Großskalierung eine Herausforderung, die gezielte Investitionen, politische Weichenstellungen und entschlossene Kooperation entlang der Wertschöpfungskette erfordert. Wer heute handelt, sichert sich technologische Vorteile und gestaltet die Energiewende entscheidend mit. Lassen Sie uns jetzt die Potenziale von Innovation und Nachhaltigkeit konsequent nutzen.

Kontaktieren Sie unsere Energie-Experten und prüfen Sie, wie der Durchbruch aus Schweden Ihre Projekte vorantreibt.

Quellen

Sunlight Catalyst Supercharges Green Hydrogen by 800%

Clean Hydrogen Production Pathways Report 2024

The Position of Sweden in the Hydrogen Race

Kostengünstig und ressourcenschonend zu grünem Wasserstoff

Schweizerisch-schwedisches Forschungsprojekt zu Power-to-Gas

Grüner Wasserstoff in Schweden: Vattenfall und Preem planen großtechnische Produktion

HYBRIT-Projekt: Grüner Wasserstoff für die Stahlindustrie

Swedish hydrogen strategy and implementation

EU Hydrogen Public Funding Compass

EU-Klimaziele: Schweden will Anteil von Biokraftstoffen erhöhen

CO2-neutrales Schweden: Wie klimasmart sind die Skandinavier?

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/11/2025

Schreibe einen Kommentar