Erleben Sie, wie Perowskit-Solarzellen Technologie, Klimaauswirkung und Wirtschaft verbinden. Erfahren Sie mehr und gestalten Sie die nachhaltige Energiewende aktiv mit!

Inhaltsübersicht

Einleitung

Perowskit-Solarzellen: Technologien am Effizienz-Limit

Kosten, Skalierung & Business-Case: LCOE im Fokus

Regulatorik und Umsetzung: Zwischen Hoffnung und Hürden

Zukunft? Roadmap, Netz und Alternativen im Visier

Fazit

Einleitung

Die Debatte um nachhaltige Energie dreht sich zunehmend um Innovationen, die den Sprung von Forschung zu Alltag schaffen. Perowskit-Solarzellen stehen beispielhaft für diesen Technologiesprung: Hoher Wirkungsgrad, potenziell niedrige Kosten, verbesserte CO2-Bilanz. Doch wie belastbar sind die Versprechen? Der folgende Artikel beleuchtet Fakten, Chancen und Hürden auf dem Weg vom Labor in den Markt. Wir werfen einen Blick auf technische Entwicklungen und Umweltaspekte, analysieren Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit, zeigen, wie Integration und Regulierung die Umsetzung beeinflussen – und diskutieren, wie Perowskit-Zellen bis 2030 unser Energiesystem prägen könnten. Für Entscheider aus Energiewirtschaft und Industrie: Faktenbasiert, provokant und praxisnah.

Perowskit-Solarzellen: Technologien am Effizienz-Limit

Technologie am Effizienz-Limit: Der Wirkungsgrad von Perowskit-Solarzellen ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen – aktuelle Tandemzellen erreichen bis zu 31,6 %. Zum Vergleich: Silizium-Solarzellen, bislang Standard der erneuerbaren Energie, stagnieren bei rund 22 %. Das eröffnet Entscheidungsträgern eine neue Option für nachhaltige, klimaneutrale Energieversorgung. Die Technologie steht damit erstmals im Fokus für großflächige Anwendungen, auch beim LCOE.

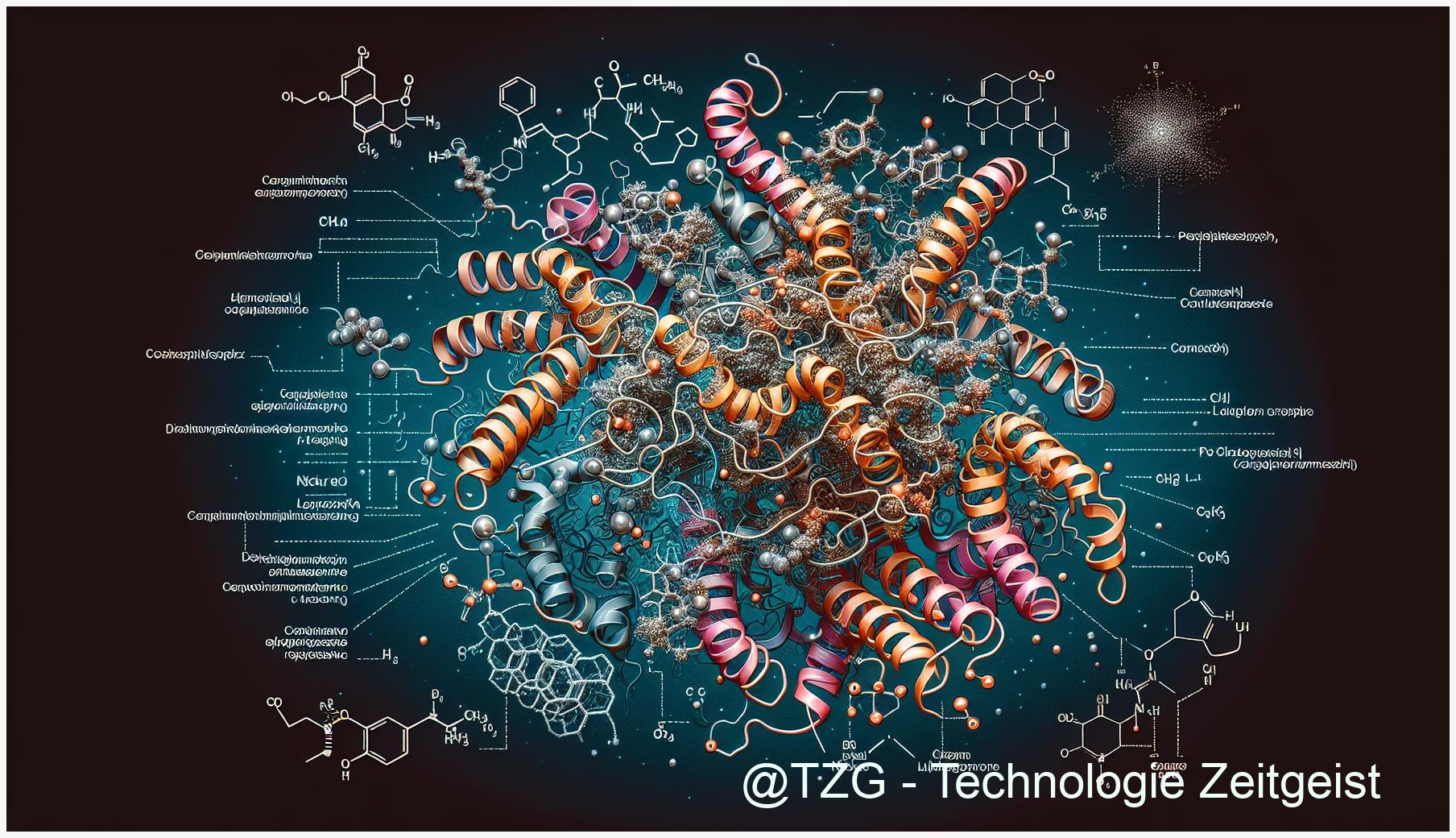

Funktionsweise, Potenziale und technische Limits

Perowskit-Solarzellen nutzen eine spezielle Kristallstruktur, die Licht besonders effizient in Strom umwandelt. In Tandemzellen werden Perowskit und Silizium kombiniert, um das gesamte Sonnenspektrum besser auszunutzen. Trotz des hohen Wirkungsgrads gibt es Herausforderungen: Die Lebensdauer ist noch kürzer, und die Materialstabilität muss weiter verbessert werden. Dennoch ist der Energieaufwand in der Produktion geringer als bei Silizium – ein Vorteil für die Nachhaltigkeit.

CO2-Bilanz im Lebenszyklus: Erste Zahlen und Perspektiven

Erste Studien zeigen: Perowskit-Zellen verursachen über den Lebenszyklus nur etwa 10,7 g CO2-eq/kWh, während Silizium-Module bei ca. 50 g CO2-eq/kWh liegen. Das macht die Technologie für Stakeholder im Kontext der Energiewende besonders relevant – vorausgesetzt, die Skalierung gelingt und die Haltbarkeit wird erhöht. Im nächsten Kapitel rücken die Kosten, der LCOE und der Business-Case für Perowskit-Solarzellen in den Mittelpunkt.

Kosten, Skalierung & Business-Case: LCOE im Fokus

Perowskit-Solarzellen stehen vor dem industriellen Durchbruch: Die Technologie ermöglicht dank hoher Effizienz und günstiger Produktionsprozesse Stromgestehungskosten (LCOE) von 19–28 €/MWh – etwa 15–30 % niedriger als bei aktuellen Silizium-Solarzellen, die meist bei 25–38 €/MWh liegen (Stand 2025). Der Begriff LCOE (Levelized Cost of Energy) bezeichnet die durchschnittlichen Gesamtkosten pro erzeugter Megawattstunde (MWh) über die Lebensdauer einer Anlage und ist ein zentraler Indikator für die Wirtschaftlichkeit im Bereich erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit.

Skalierungspläne & Produktionskapazitäten: Der Wettlauf der Industrie

Globale Produktionskapazitäten für Perowskit-Module erreichen 2025 voraussichtlich 5–7 GW, getrieben durch Skalierungsprojekte in Europa und Asien. Führende Unternehmen – etwa Oxford PV, Saule Technologies und Meyer Burger – investieren in neue Linien mit jeweils 100–500 MW Jahreskapazität. Preistreiber sind aktuell Materialkosten (insbesondere spezielle Vorprodukte), Skaleneffekte und Qualitätskontrolle. Engpässe entstehen vor allem bei langlebigen Verkapselungen und hochwertigen Perowskit-Vorstufen.

Business-Case: Chancen und Risiken für Wirtschaft & Kommunen

Für die Automobilindustrie (z.B. integrierte PV-Dächer) und Stadtwerke (Flachdachanlagen ab 5 MW) bieten Perowskit-Module einen attraktiven Business-Case: kürzere Amortisationszeiten, geringerer CO2-Fußabdruck und gute Skalierbarkeit. Risiken bestehen im Bereich Langzeitstabilität und Standardisierung. Chancen ergeben sich durch die Kombination mit Batteriespeichern, sinkende LCOE und die politische Unterstützung für klimaneutralen Ausbau erneuerbarer Energie. Im nächsten Kapitel beleuchten wir, wie regulatorische Vorgaben und Förderprogramme die Marktdynamik prägen.

Regulatorik und Umsetzung: Zwischen Hoffnung und Hürden

Die politische Landschaft der USA setzt neue Impulse für Perowskit-Technologie: Perowskit-Solarzellen profitieren in den USA von gezielten Förderprogrammen, aber der Markthochlauf bleibt ein Drahtseilakt zwischen Chancen und regulatorischen Hürden. Für Entscheider eröffnet sich ein dynamisches Feld zwischen Innovation, Klimaneutralität und Wirtschaftlichkeit (LCOE).

Förderprogramme und Gesetzgebung: Rückenwind für Perowskit

Wesentliche Impulse gibt der Inflation Reduction Act (IRA): Bis zu 30 % Investitionssteuergutschrift (ITC) für Solaranlagen, inklusive Perowskit-Technologie, gelten mindestens bis 2032. Das US-Energieministerium (DOE) fördert Forschung und Skalierung mit Programmen wie Advancing U.S. Thin-Film Solar Photovoltaics (2024: über 60 Mio. USD). Zusätzlich gibt es das SIPS-Programm (Small Innovative Projects in Solar), das gezielt Perowskit-Pilotlinien unterstützt. Diese Maßnahmen senken die LCOE und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie.

Chancen und Hindernisse: Was bremst, was beschleunigt?

Die regulatorischen Rahmenbedingungen ermöglichen schnelle Innovationszyklen, doch Unsicherheiten bei Standardisierung und Langzeit-Zertifizierung bleiben ein Hauptrisiko. Die Produktion in den USA zieht an – 2024 werden erstmals Perowskit-Tandemmodule bei rund 0,35 USD/W gefertigt (pv magazine). Gleichzeitig hemmen komplexe Genehmigungsverfahren und Netzanschlussregeln den flächendeckenden Markthochlauf. Praxisbeispiele wie der Ausbau von Pilotlinien bei Oxford PV und NREL zeigen: Politische Unterstützung ist vorhanden, aber Marktreife braucht Investitionen, klare Standards und regulatorische Planungssicherheit. Entscheider sollten jetzt aktiv den Dialog mit Behörden und Brancheninitiativen suchen, um nachhaltige Wertschöpfung und Integration der Technologie in bestehende Stromsysteme zu sichern.

Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie sich Perowskit-Technologie und Netzintegration im Vergleich zu Alternativen bis 2030 entwickeln könnten – und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen.

Zukunft? Roadmap, Netz und Alternativen im Visier

Bis 2030 steht die Technologie der Perowskit-Solarzellen vor entscheidenden Meilensteinen: Laut aktuellen Roadmaps könnte der globale Marktanteil dieser klimaneutralen und nachhaltigen Technologie auf 20–30 % aller neu installierten PV-Leistungen steigen. Positionspapiere sehen bis dahin eine Skalierung auf über 30 GW Jahresproduktion vor, begleitet von weiter sinkenden LCOE und Effizienzen nahe 29 % im kommerziellen Einsatz.

Integration ins Netz und zu Speicherlösungen

Perowskit-Zellen bieten hohe Flexibilität: Sie lassen sich gut mit Batteriespeichern kombinieren, was ihre Integration ins Smart Grid erleichtert. Dies ermöglicht eine sichere Versorgung auch bei schwankender Sonneneinstrahlung und unterstützt die Dekarbonisierung von Gewerbe und Haushalten. Pilotprojekte mit gebäudeintegrierten Perowskit-Modulen und stationären Speichern liefern erste Praxiserfolge. Die nächste Stufe ist die intelligente Kopplung mit Demand-Response-Systemen.

Chancen, Risiken und Handlungsempfehlungen

Die Chancen liegen klar auf der Hand: Perowskit-Technologie ermöglicht eine klimaneutrale, erneuerbare Energieversorgung mit niedrigen LCOE und neuer Designfreiheit (z.B. Solarfenster). Risiken bestehen bei Materialverfügbarkeit und Umweltaspekten – etwa der Einsatz von Blei oder seltenen Metallen. Hinzu kommt der Wettbewerb durch alternative Technologien wie Silizium-Tandem- oder organische PV. Handlungsempfehlungen umfassen verstärkte Investitionen in Stabilitätsforschung, Förderung von Smart-Grid-Demonstratoren und einen proaktiven Dialog zu Materialkreisläufen. Wer jetzt Pilotprojekte und Partnerschaften startet, sichert sich Know-how und Marktanteile für die nachhaltige Energiewende.

Wie sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und welche Standards für die Perowskit-Technologie entscheidend werden, beleuchtet das nächste Kapitel.

Fazit

Perowskit-Solarzellen bieten enormes Potenzial für eine effiziente, nachhaltige und wirtschaftliche Stromerzeugung. Entscheidende Herausforderungen – von Skalierung bis Netzintegration – bleiben, doch die Weichen für den Marktdurchbruch sind gestellt. Wer sich heute mit Technologie, Kosten und Politik auseinandersetzt, kann frühzeitig profitieren und zur klimaneutralen Energiewelt beitragen.

Lesen Sie jetzt den vollständigen Artikel und werden Sie Teil der Energiewende durch innovative Technologie!

Quellen

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, 2022

Fraunhofer ISE: Perowskit-Silizium-Solarzelle mit 31,6 % Wirkungsgrad – skalierbar?

Cost Effectivities Analysis of Perovskite Solar Cells

Technoeconomic analysis of perovskite/silicon tandem solar modules

Photovoltaics Report (Fraunhofer ISE, 2025)

Advancing U.S. Thin-Film Solar Photovoltaics Funding Program

U.S.-made perovskite-silicon tandem solar modules could be produced at around $0.35/W

Technology Review: Canadian Solar, IRA, and the Future of U.S. Solar Manufacturing

NREL Researchers Highlight Opportunities for Perovskite Solar Panel Manufacturing

Perovskite Solar Cells to Outshine Silicon by 2030

Perovskite Solar: Changing How We Power Small Devices

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/11/2025

Schreibe einen Kommentar