Der Artikel beleuchtet, wie technologische Entwicklungen den Siegeszug von Rasenmährobotern ermöglichen, welche Anpassungen und Risiken zu beachten sind und wie nachhaltiger Betrieb gelingt. Praktische Tipps, fundierte Vergleiche und Einblicke in Zukunftstrends helfen, die passende Lösung für den eigenen Garten auszuwählen.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Technik, Innovationen und Vergleich: Wie funktioniert der smarte Rasenmähroboter?

Anpassung an den eigenen Garten: Praktische Schritte und Herausforderungen

Risiken, Chancen und Umweltaspekte beim Einsatz von Mährobotern

Der Garten im Wandel: Autonomes Handeln und das Mensch-Maschine-Verhältnis

Fazit

Einleitung

Wenn Mähroboter leise durch deutsche Gärten rollen, ist das Ergebnis jahrelanger Innovationen und feiner Technik. Doch wie viel Hightech steckt wirklich in diesen Geräten, und worauf kommt es bei deren Einsatz an? Wer einen Mähroboter kauft, muss weit mehr beachten als nur die Herstellerangaben und das eigene Rasenstück. Sensorik, Navigation, Umwelt- und Tierschutz, sogar gesellschaftliche Veränderungen – all das gehört inzwischen zur Diskussion um automatisierte Gartenpflege. In diesem Artikel klären wir, wie Sie das Maximum an Zeitersparnis und Nutzen aus modernen Mährobotern holen und dabei Fehler, Risiken und Fallstricke umgehen.

Rasenmähroboter richtig einstellen: Praxisleitfaden zur perfekten Gartenintegration

Die globale Herausforderung, Ressourcen zu schonen und Zeit zu gewinnen, spiegelt sich auch in der automatisierten Gartenpflege wider. Rasenmähroboter entlasten Nutzer, senken den Energieverbrauch und verbessern die Rasenqualität – sofern sie optimal an den eigenen Garten angepasst werden. Bereits kleine Fehler bei Installation und Einstellung können Effizienz und Nachhaltigkeit mindern.

Wichtige Schritte: Vom Aufmaß bis zur Konfiguration

Eine präzise Vermessung der Rasenfläche ist der erste Schritt: Notieren Sie Hindernisse wie Bäume, Beete und Spielgeräte. Das Verlegen des Begrenzungskabels (3–5 cm tief, 20–30 cm Abstand zur Rasenkante) legt die Mähzone fest. Engstellen sollten mindestens 60 cm breit sein. Suchkabel erleichtern dem Roboter die Rückkehr zur Ladestation. Viele aktuelle Modelle ermöglichen eine zonenspezifische Einstellung via App (Mähzeiten, Schnitthöhe, Sperrzonen) – ideal für Gärten mit unterschiedlichen Rasenarten oder dichten Blumeninseln [Gartenbau Bucher].

Einflussfaktoren: Gelände, Gras und Hindernisse

- Rasenarten: Dichte oder feuchte Flächen können den Schnitt erschweren. Hohes Gras (>7 cm) sollte initial gemäht werden.

- Hanglage: Modelle wie der Mammotion Luba 2 AWD meistern bis 38° Steigung. Die meisten Mähroboter schaffen 24–30° [Praxistest YouTube].

- Hindernisse: Moderne Sensorik (Stoßsensoren, Ultraschall, KI-Kameras) verhindert Kollisionen; GPS- und RTK-Systeme helfen bei komplexen Flächen, reagieren aber empfindlich auf starken Baumbewuchs.

Modellwahl und Nachhaltigkeit: Tipps aus Tests und Foren

- Kabellose High-End-Geräte (z. B. Segway Navimow i Series, Mammotion Luba 2 AWD): besonders für verwinkelte, steile Gärten.

- App-basierte Mähroboter wie Worx Landroid M500 Plus punkten mit flexibler Zonensteuerung und Smart-Home-Anbindung [YouTube Test].

- Nachhaltigkeit Garten: Moderne Rasenmähroboter mulchen den Grasschnitt als natürlichen Dünger und verbrauchen jährlich meist unter 50 kWh Strom (<10–25 EUR) [Hellweg].

Visual-Tipp: imagePrompt: “Skizze eines typischen Gartens mit Begrenzungskabel, Ladestation, Rasenmähroboter und Hindernissen”

Im nächsten Kapitel: Chancen, Risiken und Umweltaspekte – wie Mähroboter Klima, Sicherheit und Artenvielfalt beeinflussen.

Rasenmähroboter im Faktencheck: Risiken, Chancen und Umweltwirkungen

Die fortschreitende automatisierte Gartenpflege durch Rasenmähroboter wirft gravierende Fragen zu Umwelt, Tierwohl und Sicherheit auf. Während Nutzer vor allem die Zeitersparnis und konstante Rasenqualität schätzen, rücken Risiken wie Verletzungsgefahr für Kleintiere, Datenschutz und Sabotage zunehmend in den Fokus [NABU].

Risiken: Tierwohl, Sicherheit & Datenschutz

- Verletzungsgefahr: Studien belegen, dass aktuelle Rasenmähroboter insbesondere Igel (<200 g), Insekten und Amphibien nicht zuverlässig erkennen. Besonders bei nächtlichem Betrieb kommt es zu schweren, teils tödlichen Verletzungen [LBV].

- Kindersicherheit & Sabotage: Stiftung Warentest und Fachverbände mahnen Mängel bei Not-Aus-Funktionen und Schutzsystemen an. Vernetzte Modelle bieten potenziell Angriffsflächen für Sabotage und Datenschutzprobleme, konkrete Vorfälle sind jedoch selten dokumentiert.

Chancen: Komfort, Qualität & neue Geschäftsmodelle

- Zeitersparnis und Effizienz: Automatisierte Rasenmähroboter übernehmen bis zu 90 % der Mäharbeit, ermöglichen durch regelmäßiges Mulchen einen konstant grünen Rasen und entlasten Nutzer*innen deutlich.

- Wirtschaftlichkeit und Service: Neue Geschäftsmodelle wie Mähroboter-as-a-Service und Nachhaltigkeitsdienstleistungen entstehen für Hersteller und Dienstleister.

Umwelttipps: Tierschutz und Biodiversität wahren

- Verzicht auf Nachtbetrieb: Rasenmähroboter nur tagsüber laufen lassen, wenn Igel und andere Wildtiere ruhen.

- Schaffung von Rückzugsorten: Blühinseln, Laub- und Reisighaufen fördern Biodiversität und reduzieren Risiken.

- Mähintervalle reduzieren: Seltener mähen und Wildblumen stehen lassen, um Insekten zu schützen.

imagePrompt: “Infografik: Risiken für Tiere und Schutzmaßnahmen bei automatisierter Gartenpflege mit Rasenmährobotern”

Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie autonome Systeme das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine im Garten grundlegend verändern und welche neuen Rollen für Nutzer und Natur entstehen.

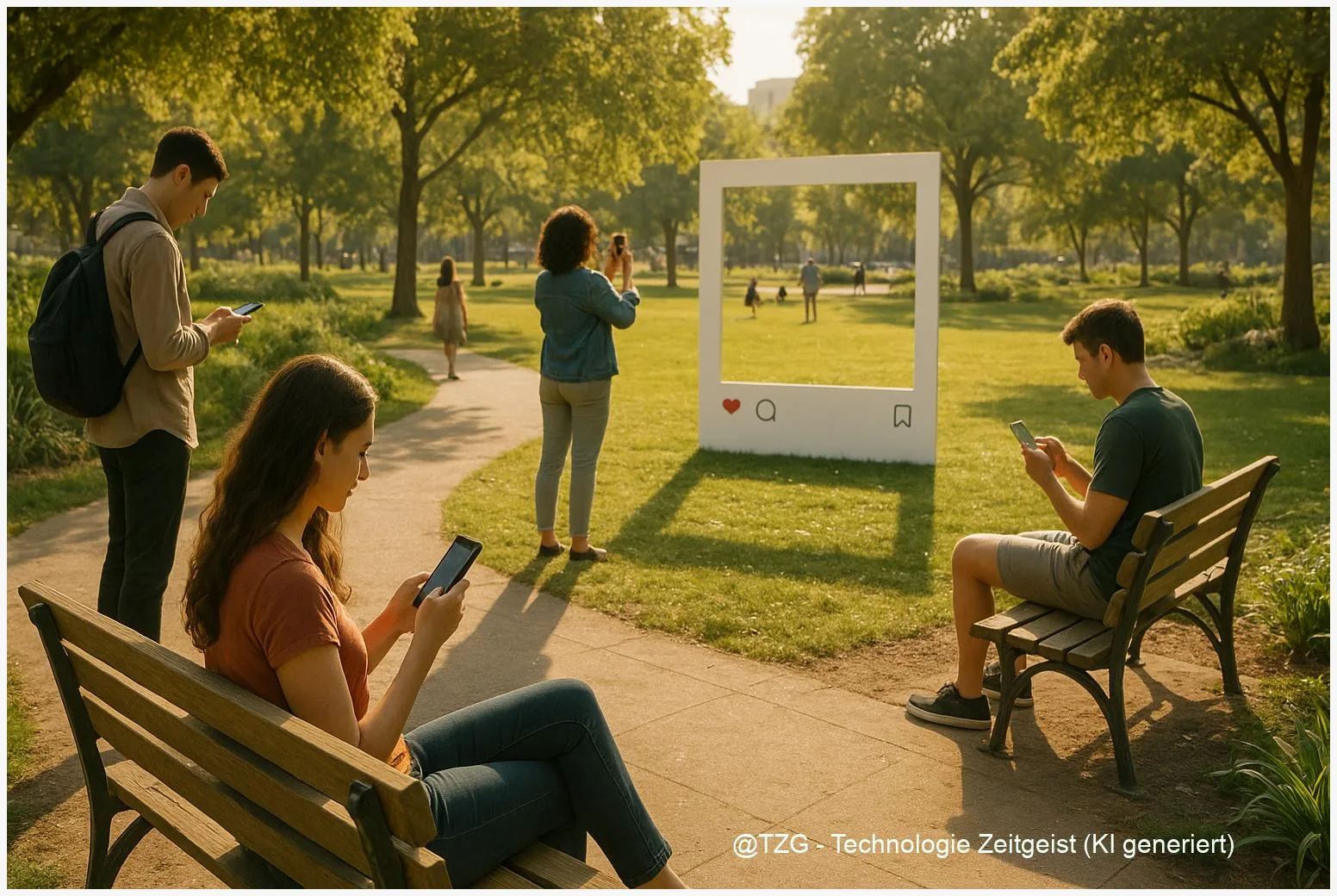

Der Garten im Wandel: Wenn Rasenmähroboter selbst entscheiden – Chancen, Kultur und neue Rollen

Globale Herausforderungen wie Klimawandel und Zeitknappheit treiben die automatisierte Gartenpflege voran. Rasenmähroboter, ausgestattet mit Sensorik und KI, übernehmen nicht nur Routinetätigkeiten, sondern verändern schleichend das Verhältnis von Menschen zu ihrem Garten: Die Rollen verschieben sich, Aufgaben werden neu verteilt – zwischen Kontrolle und Loslassen [Verne 2020].

Selbstbestimmung und Gartenkultur im Wandel

Wo früher körperliche Arbeit zum Gartenerlebnis gehörte, gewinnen heute Steuerung, Überwachung und Anpassung an den Roboter an Bedeutung. Studien und Pilotprojekte zeigen: Nutzer investieren mehr Zeit in das Einrichten, Programmieren und Beobachten ihrer Geräte als ins Mähen selbst. Gärten werden teilweise für die Bedürfnisse der Technik umgestaltet (breitere Wege, weniger „wilde“ Ecken), was neue ästhetische Trends prägt [Sportelli et al. 2022]. Die Freizeit wird flexibler, aber das Gefühl von Selbstbestimmung verschiebt sich – Automatisierung entlastet, aber distanziert teils auch vom eigenen Grün.

Abschätzung: Potenziale und Grenzen

- Nachhaltigkeit Garten: Lebenszyklusanalysen belegen, dass effiziente Rasenmähroboter 50–80% weniger Energie und CO2 verursachen als Benzinmäher, sofern Schnittmuster und Akkunutzung optimiert sind [Saidani et al. 2021].

- Kultur und Akzeptanz: Experten sehen im Trend zu “smarten Gartenbegleitern” sowohl Chancen für mehr Biodiversität (z.B. Hinweise auf Blühinseln) als auch Risiken bei Verlust handwerklicher Gartenkompetenz [Gagliardi et al. 2024].

- Sensorik Gartenroboter: Die Vernetzung eröffnet neue Geschäftsmodelle, verlangt aber auch stärkeres Datenschutz- und Sicherheitsbewusstsein.

Metafiktion: Ein Tag aus Sicht des Mähroboters

“Ich beginne bei Sonnenaufgang, prüfe mit meinen Sensoren Feuchtigkeit und Hindernisse. Mein Ziel: lückenloser Schnitt – doch manchmal blockiert ein Ball meinen Weg. Die Wildblumeninsel lasse ich aus; das hat mir mein Mensch so programmiert. Meine Batterie meldet 20%, also steuere ich selbstständig zur Ladestation. Mein größter Erfolg: Wenn der Rasen gleichmäßig grün ist – und ich rechtzeitig vor den Igeln Feierabend mache.”

imagePrompt: „Infografik: Entwicklung des Mensch-Garten-Verhältnisses durch automatisierte Gartenpflege“

Im nächsten Kapitel: Wie werden sich Mensch und Maschine weiter arrangieren? Praktische Wege zu mehr Kontrolle, Nachhaltigkeit und Teilhabe im eigenen Garten.

Fazit

Rasenmähroboter sind mehr als clevere Helfer – sie verändern den Alltag, setzen neue Standards im Garten und fordern uns auf, traditionelle Routinen zu überdenken. Die Technik entwickelt sich rasant weiter, aber auch Umwelt- und Nutzerinteressen bleiben zentral. Wer informiert bleibt, profitiert doppelt: durch Arbeitserleichterung und nachhaltigeren Gartengenuss. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Roboter die Rolle vom Werkzeug zum kreativen Gestalter einnehmen können – und wie bewusst wir diesen Wandel begleiten.

Haben Sie schon eigene Erfahrungen mit Mährobotern? Teilen Sie Tipps, Fragen oder Ihre Meinung in den Kommentaren.

Quellen

Mähroboter: Automatisierte Rasenpflege für Ihren Garten – Gartenbau Bucher

Mähroboter am steilen Hang (80 %!) Mammotion Luba 2 AWD 3000!

Worx Landroid M500 Plus – Ein genialer Rasenroboter

Mähroboter – Hellweg

Mähroboter: Gefahr für Igel – NABU

Rasenroboter: Gefahr für Igel und andere Kleintiere – LBV

Mähroboter und Igel – BUND Naturschutz

Achtung beim Einsatz von Mährobotern: Gefahren für Igel und andere Wildtiere | Land.NRW

Mähroboter, die leise Gefahr

Adapting to a Robot: Adapting Gardening and the Garden to fit a Robot Lawn Mower (ACM 2020)

Trampling Analysis of Autonomous Mowers: Implications on Garden Designs (MDPI 2022)

Assessment of the Effects of Autonomous Mowers on Plant Biodiversity in Urban Lawns (MDPI 2024)

Comparative life cycle assessment and costing of an autonomous lawn mowing system with human-operated alternatives (Taylor & Francis 2021)

Future vision for lawn care – the smart private gardener (Husqvarna 2022)

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/26/2025

Schreibe einen Kommentar