Kurzfassung

Oura Ring Funding Smart Cities: Der Wearable‑Hersteller Ōura meldet eine Finanzierungsrunde von rund 900 Mio. $ und eine Unternehmensbewertung von etwa 11 Mrd. $ — laut Unternehmensangaben. Die Summe unterstreicht, wie stark IoT‑Wearables inzwischen als Teil städtischer Gesundheitsangebote wahrgenommen werden. In diesem Beitrag ordnen wir die Zahlen ein, zeigen Verbindungen zu Mobilitätsprojekten wie Waymo in London und erklären, warum Städte wie Tampere Bürger ins Co‑Design holen.

Einleitung

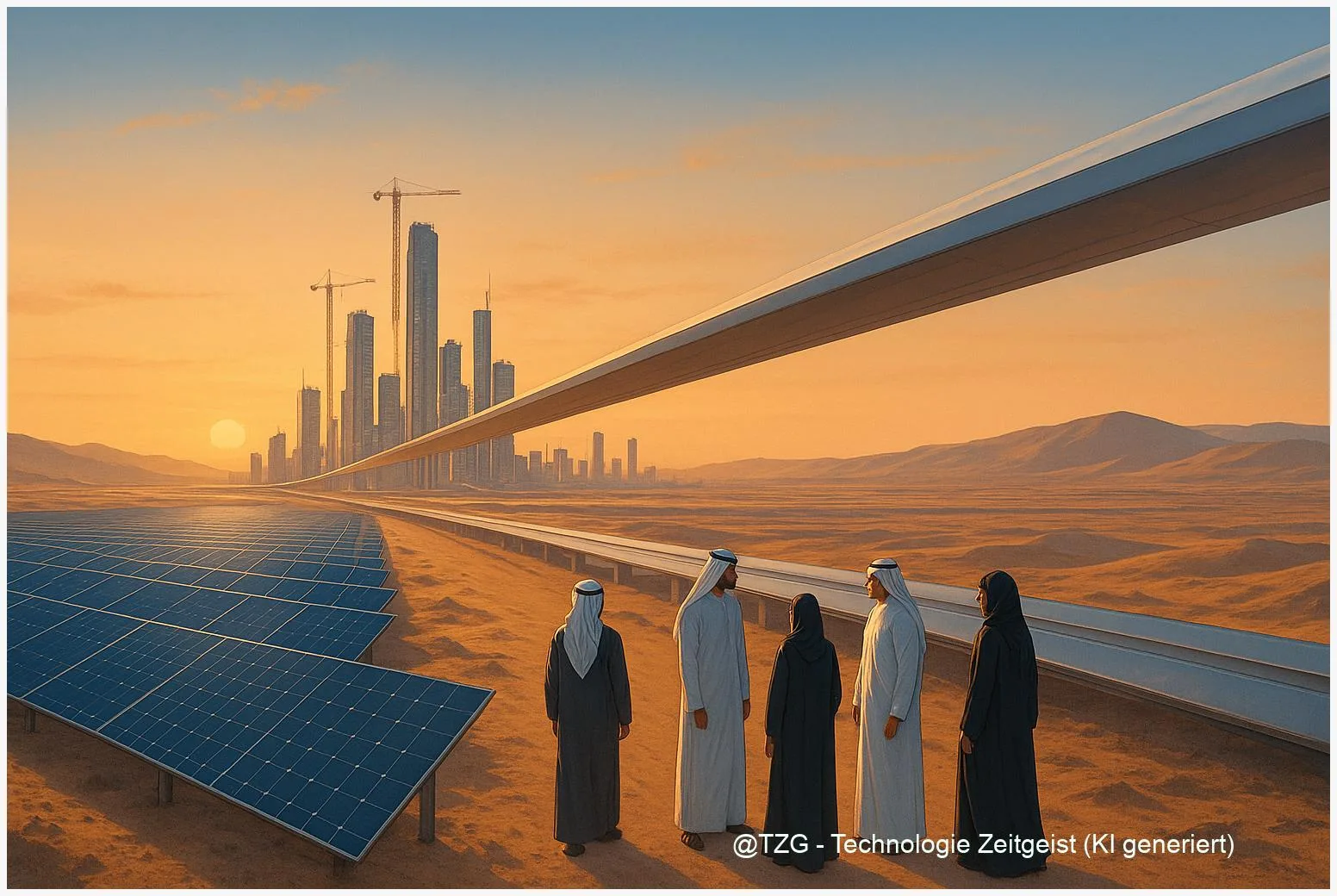

In diesen Wochen zeigen drei Meldungen, wie Technologie, Kapital und Städte zusammenkommen: Ōura spricht von einer großen Finanzierungsrunde, Waymo plant fahrerlose Taxis für London, und Tampere lädt Menschen ein, beim Design ihrer digitalen Stadt mitzumachen. Hinter jeder Nachricht steckt die Frage: Wie werden Daten, Geräte und Geld in Städten organisiert — und wem nützt das? Dieser Artikel verbindet die Ereignisse, erklärt wirtschaftliche Folgen für den Bereich IoT‑Wearables und nennt praktische Schritte für Städte, Unternehmen und Investoren.

Oura Ring: Das Geschäft mit Smart‑City‑Gesundheit

Ōura, der finnische Hersteller des bekannten Schlaf‑ und Gesundheitsrings, hat laut Pressemitteilung rund 900 Mio. $ eingesammelt und wird in dieser Berichterstattung mit einer Bewertung von etwa 11 Mrd. $ genannt. Solche Summen sind kein Zufall: Sensor‑gestützte Wearables sind in den letzten Jahren von Fitness‑Gadgets zu potenziellen Bausteinen städtischer Gesundheitsdienste gereift. Städte denken inzwischen darüber nach, wie kontinuierliche Gesundheitsdaten Versorgung, Prävention und urbane Planung ergänzen können.

Ökonomisch bedeutet das Funding mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens signalisiert die Runde Vertrauen in Geschäftsmodelle, die Hardware, Datenanalyse und Dienste verbinden. Ōura selbst nennt Investoren wie Fidelity und weitere strategische Partner; das schafft Kapazität für Produktentwicklung, internationale Expansion und neue Funktionen für die Gesundheitsüberwachung. Zweitens verschiebt sich die Erwartung an Umsatz‑ und Wachstumskurven: Unternehmensangaben sprechen von stark steigendem Umsatz und ambitiösen Zielen — diese Zahlen stammen aus Firmenmeldungen und sollten als „company‑reported“ interpretiert werden, bis geprüfte Abschlüsse vorliegen.

Für Städte ist das doppelt relevant. Einerseits eröffnen vernetzte Gesundheitsprodukte neue Möglichkeiten: Früherkennung von Belastungen, bessere Planung von Gesundheitsressourcen, oder Pilotprojekte zur mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz. Andererseits schaffen solche Partnerschaften Abhängigkeiten: Wer stellt die Dateninfrastruktur? Wer hält die Rechte an aggregierten Gesundheitskennzahlen? Und wie wird Datenschutz umgesetzt, wenn private Unternehmen städtische Datenprodukte mitvertrieben?

“Die Finanzierung macht Ōura zu einem zentralen Akteur im Schnittfeld von Wearables und städtischer Gesundheit, doch viele Details bleiben unternehmensseitig — besonders zu Umsatz und Bewertungsspezifik.”

Kurz: Oura Ring Funding Smart Cities ist mehr als ein Schlagzeilen‑Event. Es ist ein Indiz dafür, dass Investoren bereit sind, Infrastruktur für datengetriebene Gesundheit in Städten mitzufinanzieren. Für Kommunen heißt das: Chancen nutzen, aber zugleich klare Regeln für Datenhoheit, Nutzen‑Verteilung und Evaluation verlangen.

Tabellen sind nützlich, um Zahlen zu ordnen. Hier eine kompakte Übersicht (firmenangaben):

| Kennzahl | Angabe (Quelle) |

|---|---|

| Finanzierungsbetrag | ~900 Mio. $ (Unternehmensmeldung) |

| Bewertung | ~11 Mrd. $ (Unternehmensangabe) |

| Verwendung | Produktinnovation, AI, internationale Expansion (PR) |

Smart Cities und Gesundheitsdaten: Chancen, Kosten, Kontrolle

Die Idee klingt eingängig: Wearables liefern Daten in Echtzeit, Städte nutzen diese Informationen für Prävention, Verkehrslenkung oder Notfallplanung. Doch zwischen Konzept und Praxis liegen komplexe Fragen. Datensicherheit, Transparenz der Algorithmen und die Frage, wer von aggregierten Erkenntnissen profitiert, sind entscheidend. Tampere setzt in diesem Kontext auf Beteiligung und lädt Bürger:innen zum Co‑Design — ein Schritt, der helfen kann, Akzeptanz zu schaffen und Prioritäten zu klären.

In Tampere läuft aktuell eine Einladung an Bewohnerinnen und Bewohner, Wünsche und Bedenken zur digitalen Stadt mitzuteilen. Die Maßnahme ist Teil eines mehrjährigen Programms, das nunmehr in die Phase übergeht, in der Technik stärker an Nutzungsbedarfen ausgerichtet werden soll. Solche Mitwirkungsformate helfen, Fragen zu klären: Welche Daten sollen gesammelt werden? Welche Services sind freiwillig, welche verpflichtend? Und wie wird mit sensiblen Gesundheitsdaten umgegangen?

Technisch betrachtet entstehen unterschiedliche Modelle für Kooperationen zwischen Städten und Unternehmen: 1) Stadt als Regulator und Datencontroller, 2) Stadt als Käufer von fertigen Diensten, 3) Stadt als Datenpartner in Forschungskooperationen. Jedes Modell bringt Vor‑ und Nachteile: Beim Kauf von Diensten sind schnelle Effekte möglich, aber langfristige Abhängigkeiten (Vendor‑Lock‑in) drohen. Als Datencontroller behält die Stadt mehr Gestaltungskraft, braucht aber mehr Personal und Expertise für Datenschutz und Analyse.

“Partizipation wie in Tampere ist kein Allheilmittel, aber ein konkreter Weg, technische Lösungen an Alltagsbedürfnisse zu binden und Risiken sichtbar zu machen.”

Ökonomisch betrachtet können Smart‑City‑Health‑Projekte Effizienzgewinne bringen: Weniger Notfalltransporte, gezieltere Prävention, Einsparungen in Pflegeketten. Allerdings müssen Kosten für Infrastruktur, Datenhaltung und fortlaufende Evaluierung berücksichtigt werden. Öffentliche Ausschreibungen sollten deshalb nicht nur auf kurzfristigen Preis, sondern auf Wirkung, Interoperabilität und Exit‑Klauseln abstellen.

Kurzfristige Empfehlungen für Städte: Transparente Beteiligungsprozesse, klare Datenschutz‑Standards (inkl. DPIA bei sensiblen Daten), offene Schnittstellen und Evaluations‑KPIs, die Nutzen für Bewohner:innen messbar machen.

Waymo in London: Mobilität ohne Fahrer trifft urbane Infrastruktur

Waymo kündigte an, in London Mapping‑ und Testfahrten durchzuführen und strebt 2026 fahrerlose Dienste an — vorausgesetzt, die lokalen Genehmigungen und das APS‑Permitting‑Schema werden erteilt. Diese Entwicklung ist für Städte interessant, weil autonome Mobilität und vernetzte Gesundheit zusammendenken lassen: autonome Fahrzeuge können etwa Transport für ältere Menschen oder mobile Gesundheitsdienste unterstützen und so das Nutzenprofil von Wearables ergänzen.

Operativ ist der Weg jedoch holprig. Behörden verlangen Nachweise zu Sicherheit, Reporting und lokaler Zustimmung; in Großbritannien regelt das APS‑Schema die Erteilung solcher Rechte. Waymo bringt Erfahrung aus Millionen autonomer Meilen mit, doch die Übertragung in dicht befahrene, heterogene Innenstädte erfordert lokale Anpassung. In London bedeutet das Abstimmungen mit TfL und betroffenen Bezirken, dazu schriftliche Genehmigungen, die Stand heute (Berichtszeitpunkt) noch formal zu erteilen sind.

Für die Verknüpfung mit Wearables gibt es verschiedene Szenarien: Daten über Vitalwerte könnten für bedarfsgesteuerte Fahrdienste genutzt werden (z. B. wenn ein autonomes Fahrzeug für einen Notfall gerufen wird), oder Mobilitätsangebote könnten in Gesundheitsprogrammen als „letzte Meile“ Lösung eingesetzt werden. Solche Anwendungen bedürfen klarer Datenflüsse und Einwilligungsprozesse — wer darf welche Daten sehen, in welcher Granularität und zu welchem Zweck?

“Autonomes Fahren kann Gesundheitsangebote ergänzen — nur wenn Städte die Regeln für Datennutzung und Interoperabilität früh festlegen.”

Wirtschaftlich betrachtet könnten autonome Dienste die Kosten für den Transport senken und neue Geschäftsmodelle ermöglichen — Abos, bedarfsorientierte Routen, oder integrierte Gesundheitsmobilitätspakete. Für Investoren und Städte gilt: Pilotprojekte sind nötig, aber sie sollten klare Evaluationen umfassen, damit später Entscheidungen faktisch fundiert getroffen werden können.

Investor:innen, Städte, Startups: Was als Nächstes zählt

Die jüngsten Meldungen liefern eine einfache Botschaft: Kapital fließt in grenzüberschreitende Lösungen, die Hardware, Software und Service verbinden. Für Investor:innen heißt das, Chancen in Ökosystemen zu suchen, nicht nur in Einzelprodukten. Ein Ōura‑Ring ist mehr wert, wenn er sich nahtlos in städtische Gesundheitsplattformen einbindet und skalierbare Abonnements oder B2B‑Partnerschaften ermöglicht.

Für Städte sind zwei Punkte völlig zentral: Souveränität über Daten und die Fähigkeit zur Evaluation. Verträge sollten Klauseln zu Datenzugriff, Aggregation und Löschung enthalten, ebenso Audit‑Rechte. Auf der Governance‑Seite empfiehlt sich ein mehrstufiges Modell: kurze Pilotverträge mit klaren KPIs, begleitende unabhängige Evaluationen und Exit‑Mechanismen, die einen Wechsel des Anbieters ermöglichen. Tampere ist ein Beispiel dafür, wie Beteiligung helfen kann, prioritäre Services zu identifizieren; andere Kommunen sollten ähnliche Formate einsetzen, um Legitimität herzustellen.

Startups müssen ihre Geschäftsmodelle darauf ausrichten, interoperabel zu sein: offene Schnittstellen, standardisierte Datenformate und klare Datenschutz‑Dokumentation erhöhen die Chance, in Ausschreibungen ernst genommen zu werden. Investoren sollten bei der Due‑Diligence neben Wachstumszahlen auch technische Kompatibilität, regulatorische Risiken und Partnerschafts‑Exits prüfen.

“Wer jetzt auf Governance, Interoperabilität und Evaluations‑Design setzt, baut nachhaltigere Geschäftsmodelle und vermeidet langfristige Fallstricke.”

Abschließend eine pragmatische To‑Do‑Liste für Stakeholder: 1) Städte: Offene Piloten mit Citizen‑Input und DPIA; 2) Investoren: Prüfung von Pre‑/Post‑Money‑Angaben sowie skalierbaren Partnerschaftsmodellen; 3) Startups: Fokus auf APIs, Datenschutzdokumentation und Nachweis von Nutzen für Verwaltungen.

Fazit

Die Ōura‑Finanzierung signalisiert, dass IoT‑Wearables und datenbasierte Gesundheitsdienste ernsthaft in städtische Ökosysteme eingebunden werden. Solche Projekte bieten Chancen für bessere Prävention und neue Geschäftsmodelle, sie bringen aber auch Fragen zu Datenschutz, Datenhoheit und Bewertungstransparenz mit sich. Autonome Mobilität wie Waymo in London kann diese Ökosysteme ergänzen — vorausgesetzt, Regulierungen und lokale Zustimmung sind geklärt. Beteiligung, offene Schnittstellen und klare Evaluationskriterien bleiben die zentralen Instrumente für eine verantwortungsvolle Umsetzung.

Schreibe einen Kommentar