Neuro‑symbolische KI kombiniert neuronale Netze mit symbolischer Logik, um Lernen und strukturiertes Denken zu verbinden. Für viele Aufgaben – von visueller Erkennung bis zur Entscheidungsfindung – bringt diese Mischung bessere Nachvollziehbarkeit und oft robustere Generalisierung. In den letzten Jahren entstanden verschiedene Architekturtypen und praktische Beispiele; zugleich bleibt die Frage nach Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit zentral. Dieser Text ordnet die Konzepte, zeigt Alltagsanwendungen und benennt Chancen sowie pragmatische Wege für die nächsten Jahre.

Einleitung

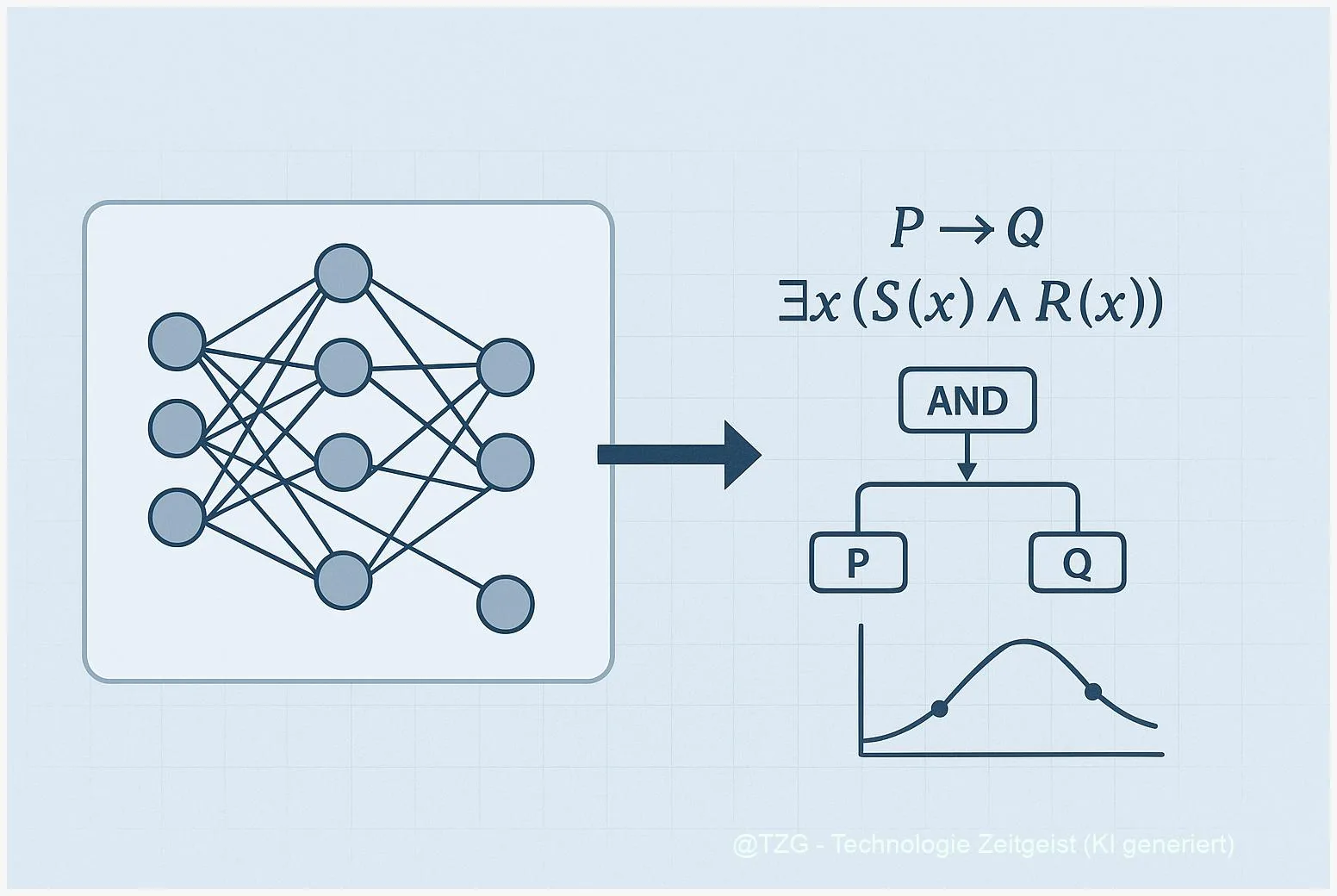

Maschinen, die Muster erkennen, sind heute gewohnt: Sprachassistenten, Bildsuche oder personalisierte Empfehlungen nutzen vor allem neuronale Netze. Diese Netze sind stark bei statistischen Aufgaben, bieten aber oft wenig Einsicht in ihre Entscheidungen. Symbolische Systeme dagegen arbeiten mit Regeln und Variablen und können komplexe, nachvollziehbare Schlüsse ziehen, sind aber im Umgang mit verrauschten Rohdaten begrenzt. Die Idee hinter neuro‑symbolischer KI ist, beide Seiten zusammenzudenken: neuronale Wahrnehmung als „Sinnesorgan“, symbolische Logik als „Denkwerkzeug”.

Dieser Ansatz zielt nicht nur auf Forschung, sondern auf konkrete Verbesserungen: erklärbarere Entscheidungen in der Medizin, zuverlässigere Bildanalyse in der Technik oder klarere Regeln in Assistenzsystemen. Zugleich ist die Technik noch in einem Entwicklungsstadium, in dem Modelle zwischen akademischen Demonstratoren und produktiven Systemen balancieren. Die folgenden Abschnitte ordnen Grundlagen, zeigen Beispiele, diskutieren Risiken und skizzieren mögliche Entwicklungen in den kommenden Jahren.

Was ist neuro‑symbolische KI?

Kurz gesagt verbindet neuro‑symbolische KI zwei fundamentale Paradigmen: lernbasierte, datengetriebene Modelle und symbolische, regelbasierte Repräsentationen. Diese Verbindung kann auf mehreren Ebenen erfolgen: lose gekoppelt (Netz liefert Fakten an ein Regelwerk), eng gekoppelt (Neuralnetze werden als Prädikate in logischen Programmen verwendet) oder als hybride Embedding‑Ansatz (Wissen als Vektoren plus Regeln auf Embedding‑Ebene).

“Neuro‑symbolische Systeme kombinieren Wahrnehmung und formale Logik, um sowohl flexibel zu lernen als auch nachvollziehbar zu schlussfolgern.”

Eine bekannte technische Umsetzung ist DeepProbLog, das neuronale Netze als sogenannte “neural predicates” in ein probabilistisches Logikprogramm integriert und End‑to‑End‑Lernen ermöglicht. Diese Arbeit stammt aus dem Jahr 2018 und ist damit älter als zwei Jahre; trotzdem ist sie wegen ihrer klaren Architektur- und Reproduktionsdaten weiterhin oft zitierte Grundlage (siehe Quellen).

Die wichtigsten Kategorien in der Praxis lassen sich so zusammenfassen:

| Merkmal | Kurzbeschreibung | Beispiel | Eignung |

|---|---|---|---|

| Loose coupling | Neurales Vorverarbeitung + symbolische Nachverarbeitung | Bilderkennung → Regelbasiertes System | Einfach, skalierbar |

| Tight coupling | Neuralpredikate in Logikprogrammen, end‑to‑end trainierbar | DeepProbLog, NeurASP | Erklärbar, schlechter skalierbar |

| Embedding + Regeln | Wissen als Vektoren, Regeln als Constraints im Raum | KG‑Reasoning mit Regeln | Flexibel, datenintensiv |

Jede Variante hat Vor‑ und Nachteile: enge Kopplung erhöht Nachvollziehbarkeit, wirkt aber stärker auf Inferenz‑Kosten; lose Kopplung bleibt pragmatisch für große Datenmengen, bietet aber weniger formale Garantien. Überblicksarbeiten aus 2023–2025 zeigen, dass das Feld sowohl methodisch reift als auch heterogen bleibt (siehe Quellenliste unten).

Anwendungen im Alltag

Neuro‑symbolische Systeme tauchen an Orten auf, an denen sowohl robuste Wahrnehmung als auch nachvollziehbare Entscheidungen gebraucht werden. Im Gesundheitsbereich können neuronale Modelle Bilder vorverarbeiten (z. B. Röntgenaufnahmen), während symbolische Regeln eine erklärbare Differentialdiagnose unterstützen. In Produktion und Wartung helfen Kombinationen aus Sensoranalyse und Regelwerken, Fehlalarmen vorzubeugen und Wartungsentscheidungen mit Ursachenketten zu begründen.

Konkrete, einfache Beispiele: Ein Assistenzsystem liest Kennzeichen und Fahrzeugmerkmale per Kamera (neuronales Netz) und prüft anschließend mit symbolischen Regeln, ob eine Berechtigung oder ein Prüfintervall vorliegt. In der Robotik erleichtern kombinierte Systeme, Aufgaben zu planen: Das Netz erkennt Objekte, die symbolische Ebene plant die Schritte und prüft die logische Konsistenz der Handlungen.

In der Praxis dominieren derzeit hybride Architekturen: neuronale Front‑Ends für unstrukturierte Daten und symbolische Backends für Geschäftsregeln oder Sicherheitspolitiken. Das ist pragmatisch und lässt sich oft in bestehende Infrastrukturen integrieren. Forscher nennen zudem Benchmarks aus visuellen Reasoning‑Aufgaben (z. B. VQA, Scene Graph Reasoning), wo neuro‑symbolische Ansätze in bestimmten Settings besser generalisieren als reine neuronale Modelle (Quellen: Surveys 2023–2025).

Chancen und Risiken

Die Chancen liegen auf der Hand: bessere Erklärungsmöglichkeiten, stärkere Einhaltung von Regeln und oft robustere Generalisierung, gerade wenn Daten knapp sind. Für regulierte Bereiche wie Medizin oder Finanzen ist das relevant: Entscheidungen lassen sich mit Ketten logischer Schlüsse untermauern statt nur mit Punktvorhersagen.

Gleichzeitig bestehen technische und organisatorische Risiken. Technisch ist die Skalierbarkeit ein zentrales Problem, weil einige neuro‑symbolische Verfahren auf exakte Inferenz oder auf teure Grounding‑Schritte angewiesen sind. Das treibt Rechenkosten und erschwert den produktiven Einsatz großer, realer Datenmengen. Organisatorisch entstehen Fragen zur Verantwortung: Wer haftet, wenn ein System mit kombinierten Modulen fehlerhafte Schlussfolgerungen liefert?

Weiterhin variiert die Qualität von Erklärungen. Manche Systeme liefern formal korrekte, aber für Menschen schwer verständliche Begründungen. In anderen Fällen sind die symbolischen Regeln nur so gut wie das zugrundeliegende Wissen—und dieses Wissen muss gepflegt werden. Kritische Reviews betonen, dass viele positive Ergebnisberichte aus kontrollierten Experimenten stammen; realweltliche Robustheit erfordert zusätzliche Evaluationen und offene Benchmarks (siehe Quellen).

Blick nach vorn

In den kommenden Jahren ist mit drei Entwicklungen zu rechnen: bessere Werkzeuge für effiziente Approximationen, stärkere Standardisierung von Benchmarks und mehr industrielle Pilotprojekte. Forschung konzentriert sich auf Approximate‑Inference‑Methoden, die die Inferenzkosten reduzieren, sowie auf modularere Architekturen, die Komponenten austauschbar machen.

Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet das: pragmatisch beginnen, mit klar definierten Subaufgaben. Ein sinnvolles Vorgehen ist, ein neuronales Modell für die Rohdaten zu trainieren, klare symbolische Regeln für die Geschäftslogik zu formulieren und die Integration zunächst auf Testdaten zu validieren. Solche Inkubationsprojekte liefern früh Einsichten zu Stabilität, Interpretierbarkeit und Wartungsaufwand.

Forschungssicht: offene Daten, Reproduktionskits und Vergleichsstudien werden entscheidend sein. Bereits jetzt empfiehlt die Literatur, auf gut dokumentierte Implementierungen und veröffentlichte Benchmarks zu setzen, damit Ergebnisse vergleichbar bleiben. Die Balance zwischen formaler Nachvollziehbarkeit und praktischer Skalierbarkeit bleibt das zentrale Gestaltungsproblem.

Fazit

Neuro‑symbolische KI verbindet die Stärken von Lernen und Logik und bietet damit konkrete Vorteile bei erklärbaren, regelkonformen Entscheidungen. Das Feld ist zwar methodisch reif genug für spannende Anwendungen, steht aber weiterhin vor praktischen Hürden: Inferenzkosten, Pflege symbolischen Wissens und die Verlässlichkeit in realen Einsatzszenarien. Wer die Technik nutzen will, profitiert von modularen Pilotprojekten und offenen Benchmarks; wer forscht, sollte Approximation und Reproduzierbarkeit in den Mittelpunkt stellen. In Summe handelt es sich um einen vielversprechenden, aber noch nicht vollständig ausgereiften Ansatz.

Diskutieren Sie diesen Beitrag gern in den Kommentaren und teilen Sie ihn, wenn Sie ihn nützlich fanden.

Schreibe einen Kommentar