Warum Windstrom im Norden abgeregelt wird und der Süden Strom braucht: Netzengpässe, Redispatch-Kosten und Lösungen – präzise erklärt, mit Quellen zum Faktencheck.

Kurzfassung

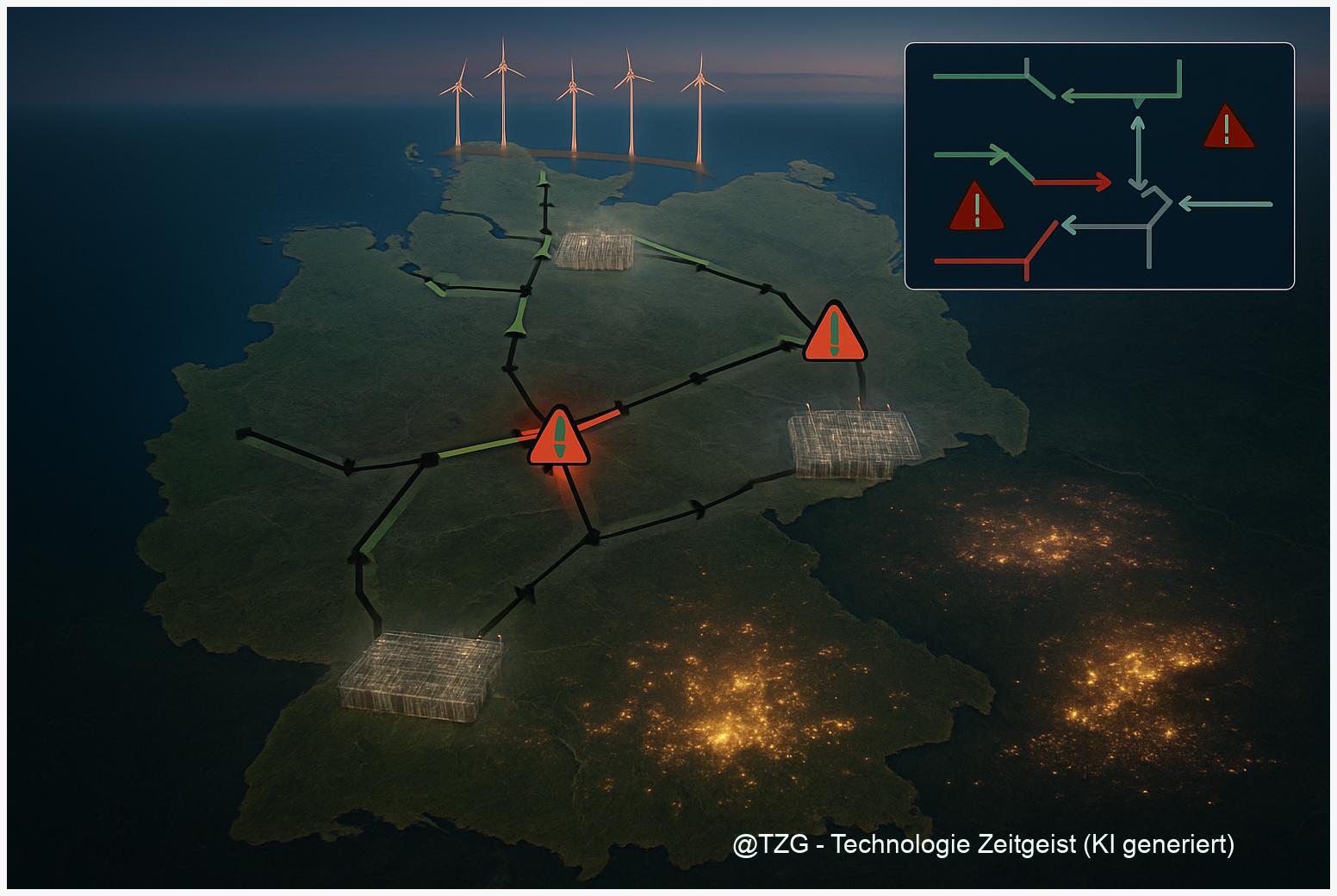

Deutschlands Stromnetz hat wiederkehrende Engpässe: Windstrom aus dem Norden erreicht den Süden nicht, obwohl reichlich erzeugt wird. Die Folge ist Redispatch – Anlagen drosseln, andere starten –, was Geld kostet und Emissionen verschiebt. Dieser Artikel erklärt die Ursachen, zeigt die Rolle von HGÜ-Projekten wie SuedLink, beleuchtet Preis- und Klimaeffekte und skizziert, was jetzt hilft: Netzausbau, flexible Verbraucher, Speicher, smartes Einspeisemanagement und – wenn nötig – regionalere Preissignale.

Einleitung

2024 deckten Erneuerbare laut Agora Energiewende 55 % des Bruttostromverbrauchs (Quelle).

Klingt nach Vollgas – und doch kommt Windstrom vom Norden oft nicht im Süden an. Der Grund sind Netzengpässe. Genau hier setzt dieser Beitrag an. Wir klären, wie Stromflüsse wirklich laufen, warum Redispatch nötig ist und welche Lösungen schnell wirken.

Damit du gezielt suchst: Netzengpässe, Windstrom, Redispatch, Stromnetz Deutschland, Netzausbau. Diese Stichworte tauchen im Text nur dort auf, wo sie sinnvoll sind – ohne Keyword-Stakkato. Du bekommst klare Erklärungen, praxisnahe Beispiele und verlässliche Quellen.

Was blockiert den Stromfluss? Physik, Netzstruktur und Engpässe kurz erklärt

Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands – nicht die direkte Nord–Süd-Autobahn, die wir uns wünschen. In Deutschland speisen Windparks im Norden stark ein, während große Lastzentren im Süden liegen. Treffen hohe Einspeisung und begrenzte Übertragungskapazitäten aufeinander, entstehen Engpässe. Netzbetreiber müssen dann Leitungen schützen und Stromflüsse umlenken. Ergebnis: Die Anlagen im Norden drosseln, im Süden springen Kraftwerke an.

Warum tritt das häufiger auf? Erstens wächst die wetterabhängige Erzeugung. Agora Energiewende dokumentiert für 2024 einen hohen EE-Anteil und starke Zubauten bei Photovoltaik, die die Lastflüsse dynamisieren EE-Anteil 2024: 55 %; PV-Zubau stark steigend, Kontext: Jahresauswertung 2024 (Quelle).

Zweitens hinkt der Netzausbau dem Erzeugungsboom hinterher. Neue Leitungen brauchen Jahre; Erneuerbare wachsen schneller.

Drittens verschiebt sich der Einsatz konventioneller Kraftwerke. Weil erneuerbarer Strom günstige Grenzkosten hat, werden Kohlemeiler seltener gebraucht. Das reduziert Emissionen, ändert aber nichts an regionalen Flaschenhälsen. So werden Engpässe selbst in Zeiten hoher Erzeugung nicht automatisch kleiner. Agora hält fest, dass erneuerbarer Zuwachs 2024 konventionelle Erzeugung verdrängte Verdrängung von etwa 19 TWh Kohle in 2024, Kontext: Jahresauswertung (Quelle).

Was bedeutet das für dich? Physik first: Strom verteilt sich über viele Korridore. Fehlt Kapazität auf kritischen Leitungen, müssen Betreiber eingreifen. Das ist keine Panne, sondern Sicherheitsroutine. Dennoch kostet sie Geld und verursacht indirekte Emissionen, weil in Engpassgebieten oft konventionelle Anlagen zugeschaltet werden. Im Rest des Artikels zeigen wir, wie dieses Puzzle aus Erzeugung, Leitungskapazität und Lastverteilung zusammenpasst – und wo du ansetzen kannst, um es zu lösen.

„Engpässe entstehen nicht, weil Windstrom ‚falsch‘ ist, sondern weil Netze und Flexibilität langsamer wachsen als die Erzeugung.“

Redispatch ohne Geheimnis: Warum Abregelungen nötig sind – und wer am Ende zahlt

Redispatch ist das Werkzeug, mit dem Netzbetreiber Überlastungen verhindern. Vereinfacht gesagt: Sie drosseln Erzeugung am einen Ort und erhöhen sie an einem anderen. Das funktioniert in Minuten bis Stunden und hält Leitungen innerhalb ihrer thermischen Grenzen. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) beschreibt Redispatch als reguliertes Instrument – mit klaren Meldepflichten, Vergütungen und Regeln für Netzbetreiber und Anlagen.

Seit Redispatch 2.0 werden deutlich mehr Akteure einbezogen. Laut BNetzA gilt das erweiterte Verfahren seit dem 01.10.2021 und umfasst auch EE-/KWK-Anlagen ab 100 kW sowie Verteilnetzbetreiber (Quelle).

Dadurch steigt die Präzision, mit der Netzbetreiber Engpässe managen können. Zugleich werden Kosten transparenter ausgewiesen – etwa in Quartalsberichten und Prognosen der Netzsicherheitskosten.

Wer zahlt? Am Ende die Netzentgelte – also wir alle über den Strompreis. Die Höhe schwankt mit Wetter, Kraftwerksverfügbarkeit und Marktpreisen. Exakte Euro-Beträge variieren je nach Jahr und Quartal und werden von der BNetzA berichtet. Wichtig ist: Redispatch ist kein Zeichen von „Scheitern“, sondern ein Sicherheitsnetz. Aber es sollte nicht zur Dauerlösung werden, weil es volkswirtschaftlich teurer ist als ausreichende Netzkapazitäten und kluge Flexibilität.

Ein weiteres Puzzleteil ist die Emissionsseite. Wenn im Norden Wind abgeregelt wird und im Süden konventionelle Anlagen hochfahren, verschiebt sich die CO₂-Bilanz. Agora zeigt für 2024, dass erneuerbarer Zuwachs Kohle verdrängte – gut fürs Klima –, doch lokale Engpässe bleiben bestehen Verdrängung von etwa 19 TWh Kohle in 2024, Kontext: Jahresauswertung (Quelle).

Genau deshalb lohnt sich jedes Prozent an Flexibilität und jeder Kilometer zusätzlicher Leitung.

Zur Einordnung, welche Instrumente wann greifen, hilft eine kompakte Übersicht:

| Instrument | Zweck | Regelrahmen |

|---|---|---|

| Redispatch 2.0 | Engpassbewirtschaftung durch Hoch-/Runterfahren von Anlagen | BNetzA-Festlegungen; Meldepflichten; Einbezug EE/KWK ≥ 100 kW (Quelle) |

| Netzreserve | Bereithaltung zusätzlicher Kraftwerke für Engpasslagen | BNetzA-Regelungen, jährliche Festlegung (Quelle) |

Nord–Süd-Bottlenecks sichtbar: Trassen, Knotenpunkte und die Rolle von SuedLink

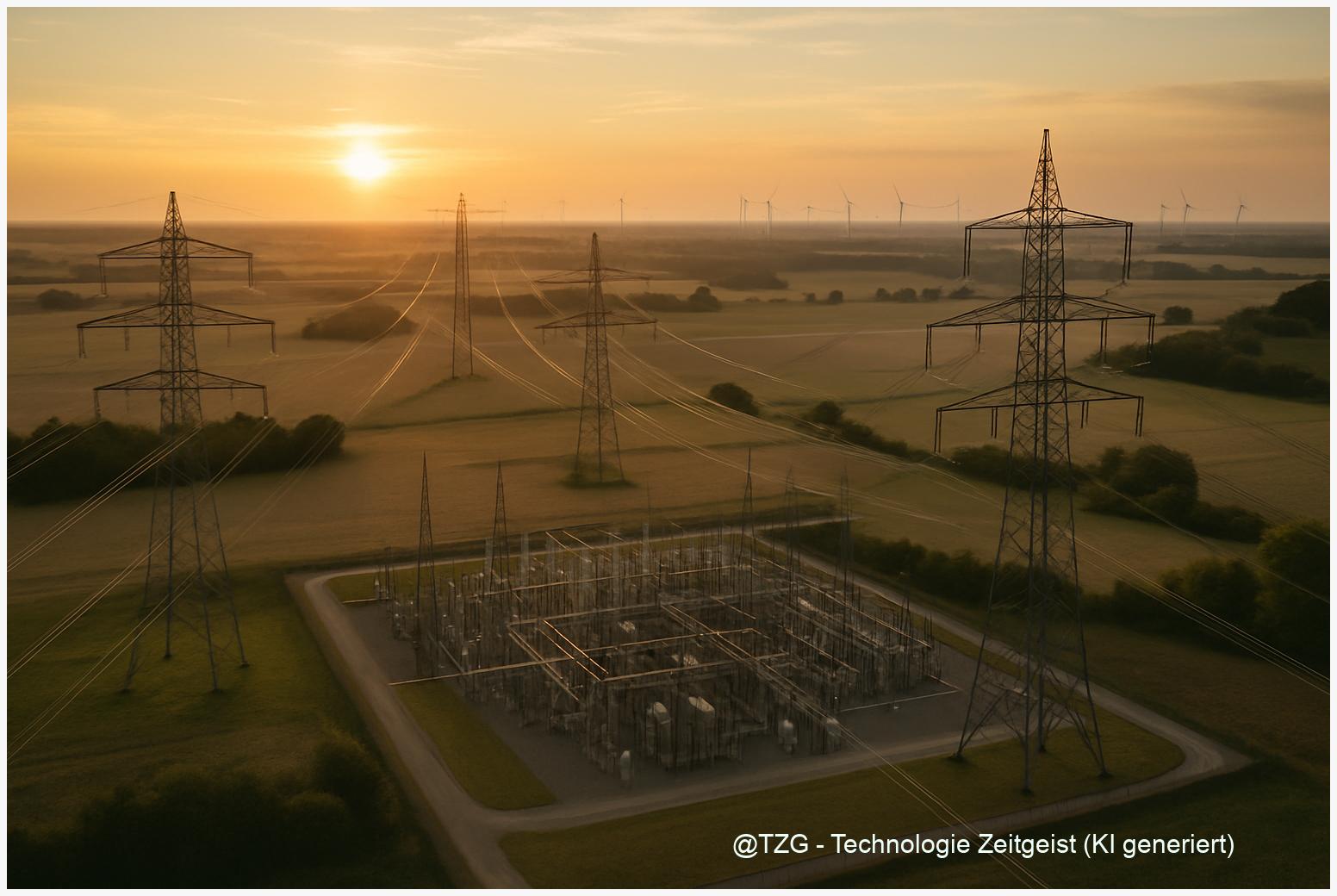

Die deutsche Netzkarte zeigt mehrere Engpasskorridore zwischen windstarken Nordregionen und den Lastzentren in Süddeutschland. Wenn viel Wind weht, laufen bestimmte Leitungen heiß, lange bevor die Systemleistung insgesamt am Limit wäre. SuedLink – eine geplante Hochspannungs-Gleichstromtrasse (HGÜ) – soll genau hier ansetzen: große Windstrommengen effizient über weite Distanzen transportieren und bestehende Knoten entlasten. So werden Umwege über bereits volle Wechselstrompfade vermieden.

Warum HGÜ? Gleichstromleitungen übertragen viel Leistung über lange Strecken mit geringeren Verlusten und ohne ungeplante Umverteilungen in benachbarte Netze. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne AC-Abschnitte überlasten. Agora Energiewende und die BNetzA diskutieren den Netzausbau als Schlüssel, um strukturelle Engpässe zu mindern und Redispatch zu reduzieren Netzausbau als zentrale Maßnahme, Kontext: Jahresauswertung 2024 bzw. Netzengpassmanagement (Quelle), (Quelle).

Wichtig: HGÜ-Korridore sind kein Ersatz für Verteilnetze. Auch „die letzte Meile“ muss wachsen, sonst stauen sich Mengen in Regionen mit vielen Einspeisern oder neuen Verbrauchern, etwa Wärmepumpen und Ladeparks. Hier hilft die Kombination aus gezielten Leitungsverstärkungen, digitaler Netzführung und flexibler Last. Die BNetzA verankert dafür Prozesse, mit denen Betreiber Maßnahmen koordinieren, dokumentieren und vergüten Redispatch-Regelwerk und Meldepflichten, Kontext: Netzengpassmanagement (Quelle).

Ein praktisches Bild: Denk das Netz wie ein Flusssystem. HGÜ ist der breite Hauptstrom, die AC-Leitungen sind Nebenarme. Wenn der Hauptstrom fehlt, verteilt sich das Wasser unkontrolliert in Nebenarme – und einzelne Dämme geraten unter Druck. Mit HGÜ lenkst du den Hauptstrom dorthin, wo die Nachfrage ist. Das entlastet die Nebenarme und verringert die Notwendigkeit teurer Eingriffe.

Der Ausweg: Netzausbau plus Flexibilität – Speicher, Lastmanagement, Preissignale

Die schnelle Lösung ist ein Mix. Erstens: Netzausbau beschleunigen – gerade großräumige Korridore wie SuedLink – und parallel die Verteilnetze ertüchtigen. Sowohl Agora als auch die BNetzA werten den Ausbau als zentrale Stellschraube, um Redispatch einzudämmen Netzausbau bleibt prioritär, Kontext: Jahresauswertung 2024 und Netzengpassmanagement (Quelle), (Quelle).

Zweitens: Flexibilität heben. Dazu zählen Speicher (Batterien, Pumpspeicher), steuerbare Verbraucher (Wärmepumpen, Elektroautos) und industrielles Lastmanagement. Wenn wir Last dann verschieben, wenn der Norden zu viel Wind hat, sinkt der Redispatch-Bedarf. Das spart Kosten und Emissionen. Die BNetzA ordnet solche Maßnahmen in die regulierten Prozesse ein – mit klaren Rollen und Vergütungen Redispatch-Prozesse und -Vergütung, Kontext: Netzengpassmanagement (Quelle).

Drittens: Datenbasierte Steuerung. Moderne Netzleitstellen nutzen Prognosen für Wind, Sonne und Verbrauch. Werden Engpässe früh sichtbar, lassen sie sich mit milden Eingriffen und lokalen Flexibilitäten entschärfen. Diese Feinsteuerung senkt das Volumen, das später mit grobem Redispatch ausgeglichen werden müsste. Viertens: Preissignale. Regionale oder zeitvariable Preise können helfen, Verbrauch in Zeiten und Regionen mit viel Einspeisung zu ziehen. Ob und wie solche Signale eingeführt werden, ist eine Regulierungssache – die Richtung ist klar: Mehr Flexibilität dahin, wo sie das Netz entlastet.

Und du? Unternehmen können flexible Lasten identifizieren, Verträge für steuerbare Verbraucher prüfen und Speicherpiloten starten. Kommunen treiben Netzausbau und digitale Netzplanung voran. Private Haushalte laden E‑Autos bei Wind und Sonne, wenn Tarife das abbilden. So verbindet sich Netzausbau mit einem alltagstauglichen Flex-Mix – und das Stromnetz Deutschland wird widerstandsfähiger.

Fazit

Nord–Süd-Netzengpässe sind das Ergebnis eines Erfolgs: viel Erneuerbaren-Strom trifft auf zu wenig Transportkapazität. Kurzfristig sichert Redispatch den Betrieb – reguliert, transparent und notwendig. Mittel- bis langfristig senken Netzausbau, flexible Verbraucher, Speicher und klügere Preissignale die Eingriffe. Die Datenlage ist eindeutig: Erneuerbare wachsen schnell, verdrängen Kohle und verlangen nach mehr Netz und Flex.

Takeaways: 1) Netzausbau priorisieren, 2) Flexibilitäten heben, 3) Daten nutzen, 4) Preissignale erproben. So verringern wir Redispatch, sparen Kosten und bringen den Wind aus dem Norden dorthin, wo er gebraucht wird.

Diskutiere mit: Welche Maßnahme wirkt in deinem Umfeld am schnellsten – Netzausbau, Flexibilität oder Preissignale? Teile Beispiele und Learnings in den Kommentaren.

Schreibe einen Kommentar