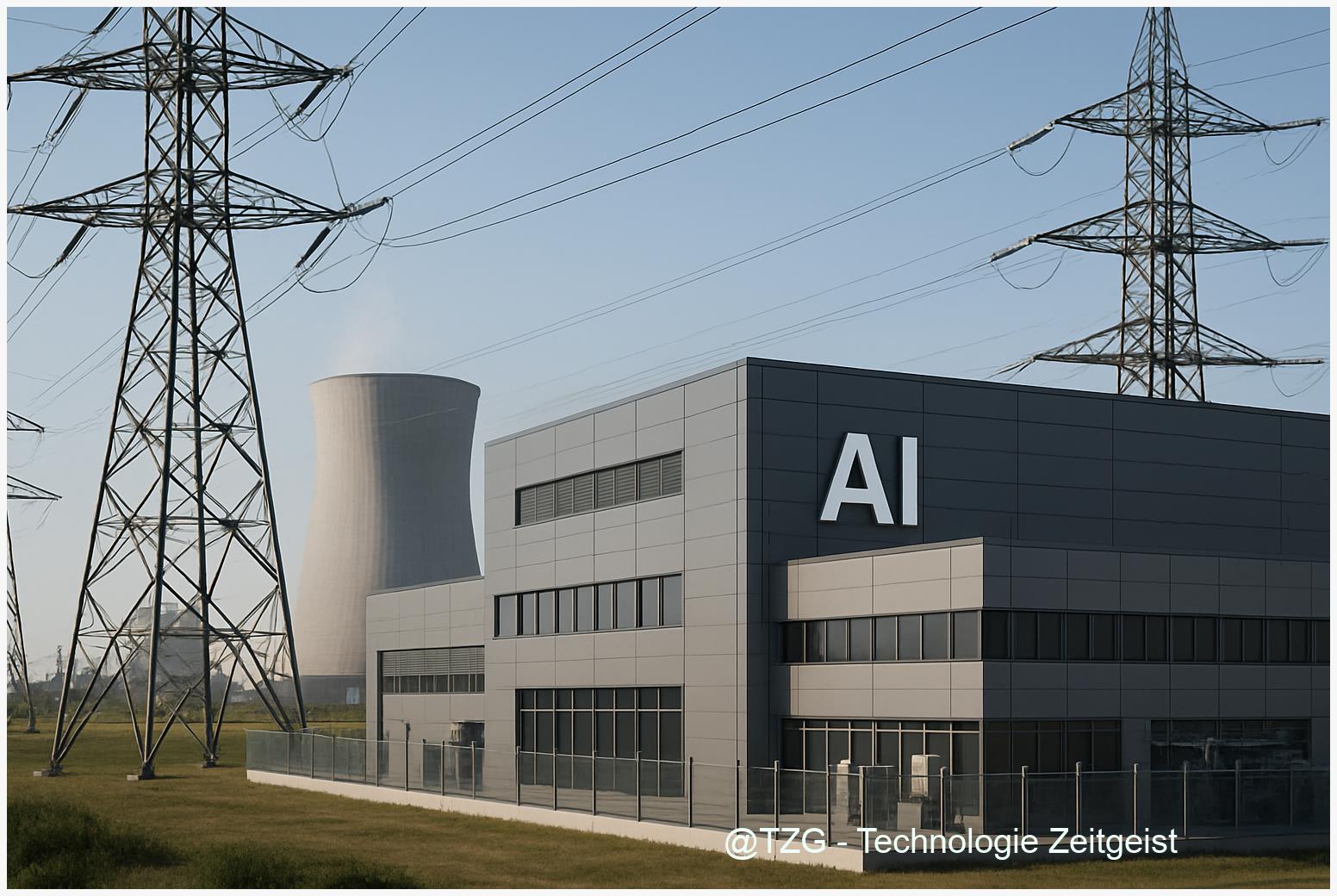

Meta deckt den rasant steigenden Strombedarf seiner KI-Rechenzentren mit einem 20-jährigen Atomstromvertrag ab. Der Schritt wirft ein neues Licht auf den globalen Energiehunger der KI-Branche – und gibt Antworten, wie Tech-Konzerne nachhaltige Lösungen für die Zukunft schaffen.

Inhaltsübersicht

EinleitungWarum setzt Meta auf einen 20-Jahres-Atomstromvertrag?

Energiebedarf, Infrastruktur und Nachhaltigkeit moderner KI-Rechenzentren

Technische und regulatorische Hürden: Wege zur sicheren Atomenergie für KI

Signalwirkung für die Tech-Branche: Zukunft von KI und nachhaltiger Energieversorgung

Fazit

Einleitung

Die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme und immer größerer Rechenzentren verlangt eine neue Denkweise in der Energieversorgung der Tech-Branche. Mit dem Abschluss eines 20-Jahres-Vertrags zur Versorgung durch Kernenergie macht Meta deutlich, wie ernst diese Herausforderung inzwischen genommen wird. Angesichts exponentiell wachsender KI-Plattformen und Initiativen wie Googles Gemini 2.5 oder Teslas Robotaxis steht die Versorgungssicherheit ebenso im Fokus wie Nachhaltigkeit und Effizienz. Der Bedarf an konstant verfügbaren, klimafreundlichen Energien ist zu einer Kernfrage der digitalen Zukunft geworden. Der Schritt von Meta markiert nicht nur einen Wendepunkt für das eigene Unternehmen – sondern setzt auch ein Signal für die gesamte Technologie-Industrie. Welche Motivation steckt hinter dem Vertrag, welche Herausforderungen waren zu meistern und was bedeutet das langfristig für Umwelt, Gesellschaft und die KI-Landschaft?Warum setzt Meta auf einen 20-Jahres-Atomstromvertrag?

Langfristige Planung für exponentiellen Energiebedarf

Meta steht mit seinen KI-Rechenzentren vor einer Herausforderung, die nicht nur technischer, sondern auch strategischer Natur ist: Der Energiebedarf für KI-Anwendungen steigt rasant und verlangt nach Lösungen, die über das Übliche hinausgehen. Mit dem 20-Jahres-Atomstromvertrag sendet Meta ein Signal – und sichert sich eine zentrale Ressource für die kommenden Jahrzehnte. Für Betreiber wie Meta ist Planbarkeit Gold wert: Ein so langer Atomstromvertrag gibt dem Unternehmen die Sicherheit, zukünftige KI-Ausbaupläne auf eine stabile Energieversorgung zu stützen. Gerade im Vergleich zu kurzfristigen Verträgen oder reinem Spotmarktbezug minimiert diese Strategie das Risiko plötzlicher Preissprünge oder Engpässe.

Versorgungssicherheit: Kernenergie als Joker für KI-Rechenzentren

KI-Rechenzentren sind auf eine unterbrechungsfreie, konstante Stromversorgung angewiesen – Ausfälle oder Schwankungen können Milliarden kosten. Während erneuerbare Energien wie Wind oder Solar im Mix unverzichtbar sind, bleiben sie wetterabhängig und tageszeitlich schwankend. Kernenergie hingegen liefert Grundlaststrom, der unabhängig von äußeren Bedingungen verfügbar ist. Das macht Atomstrom für Meta besonders attraktiv: Versorgungssicherheit wird zur unverzichtbaren Währung im globalen Wettbewerb um KI-Infrastruktur.

Preis und Strategie: Kalkulierbar statt volatil

Die Preisentwicklung auf Energiemärkten ist seit Jahren volatil – ausgelöst durch geopolitische Krisen, politische Maßnahmen und den Ausbau erneuerbarer Energien. Mit einem langfristigen Atomstromvertrag verschafft sich Meta stabile Kosten und kann Investitionen in KI-Rechenzentren präzise kalkulieren. Diese Preisstabilität ist ein strategischer Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die auf kurzfristige Verträge angewiesen sind oder ausschließlich auf erneuerbare Quellen setzen.

Meta zwischen Nachhaltigkeit und Realität

Auch wenn erneuerbare Energien das Rückgrat der Energiewende bilden, ist ihr Beitrag zur Versorgungssicherheit im industriellen Maßstab begrenzt – zumindest solange Speichertechnologien oder Netzausbau nicht ihren Durchbruch feiern. Meta setzt mit dem Atomstromvertrag daher auf ein Gleichgewicht: Die Vorteile von Kernenergie KI für Grundlast, ergänzt durch den Ausbau erneuerbarer Quellen, bilden das Fundament für eine belastbare, nachhaltige KI-Infrastruktur.

Energiebedarf, Infrastruktur und Nachhaltigkeit moderner KI-Rechenzentren

Meta: Energiehunger der KI-Rechenzentren

Die KI-Rechenzentren von Meta sind Herz und Hirn für Anwendungen wie Sprachmodelle, Bildverarbeitung und das Metaverse. Ihr Energiebedarf wächst exponentiell: Zwischen 1 und 4 Gigawatt zusätzlicher Strom werden in den kommenden Jahren allein in den USA eingeplant. Diese Größenordnung liegt auf dem Niveau ganzer Städte. Die Architektur der Anlagen ist modular und skalierbar – Meta setzt dabei auf modernste Server-Cluster, ausgeklügelte Netzwerke und hochpräzise Kühlsysteme, um eine maximale Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Redundante Strom- und Datenleitungen, Notstromaggregate und autonome Überwachung minimieren Risiken durch Störungen oder Netzprobleme.

Internationale Standorte und Infrastruktur

Meta betreibt seine KI-Rechenzentren strategisch verteilt – bevorzugt in Regionen mit stabiler Energieversorgung. Die genauen Standorte neuer Atomstromprojekte sind zwar noch nicht öffentlich, doch klar ist: Der Zugang zu günstiger, sicherer Energie und eine robuste Infrastruktur entscheiden maßgeblich über den Erfolg. Für den Bau neuer Kapazitäten sucht Meta gezielt Partnerschaften mit erfahrenen Entwicklern, um sowohl große als auch kleine modulare Kernkraftwerke zu erschließen.

Nachhaltigkeit und der Atomstromvertrag

Effizienz und Nachhaltigkeit sind längst zentrale Säulen der Unternehmensstrategie. Bisher setzte Meta auf ein Mix aus Erneuerbaren – doch der massive Schub durch KI zwingt zu neuen Lösungen: Mit dem langfristigen Atomstromvertrag will Meta Versorgungssicherheit, Preisstabilität und eine CO₂-arme Stromversorgung kombinieren. Kernenergie gilt hier als Schlüsseltechnologie, um KI-Infrastruktur klimafreundlich und verlässlich zu betreiben – eine Strategie, die auch andere Tech-Giganten verfolgen. Wie der Vertrag die Balance zwischen Innovation, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz hält, wird die nächsten Jahre prägen.

Technische und regulatorische Hürden: Wege zur sicheren Atomenergie für KI

Organisatorische Voraussetzungen und regulatorische Hürden

Der Weg zu einem Atomstromvertrag für ein KI-Rechenzentrum wie das von Meta ist alles andere als trivial. Zunächst müssen Projektentwickler für Kernkraftwerke gefunden werden, die überhaupt bereit sind, sich auf die speziellen Anforderungen der Tech-Branche einzulassen. In den USA, wo Meta diese Strategie vorantreibt, erfordert der Bau neuer Anlagen einen langwierigen Genehmigungsprozess: von Umweltverträglichkeitsprüfungen über Sicherheitsbewertungen bis zu öffentlichen Anhörungen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden ist Pflicht – ohne gesellschaftliche Akzeptanz bleibt jedes Megawatt Theorie. Die regulatorischen Rahmenbedingungen variieren international stark, aber überall gilt: Ohne umfassende Sicherheitsauflagen und transparente Kommunikation geht nichts.

Technische Herausforderungen: Versorgung auf höchstem Niveau

Strombedarf, Netzstabilität und Ausfallsicherheit

Meta setzt auf Kernenergie, weil KI-Rechenzentren eine konstante, enorme Grundlast benötigen. Atomstrom bietet diese Stabilität – im Gegensatz zu wetterabhängigen Erneuerbaren. Doch allein der Anschluss ans Stromnetz mit ausreichender Kapazität ist eine Herausforderung: Hochleistungs-Infrastruktur verlangt redundante Systeme, um Blackouts zu vermeiden. Für die Versorgungssicherheit müssen technische Schnittstellen zwischen Rechenzentrum und Kernkraftwerk minutiös geplant werden. Backup-Konzepte sind Pflicht, denn ein ungeplanter Ausfall könnte Milliarden kosten.

Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Der gesellschaftliche Diskurs rund um Kernenergie ist ein Pulverfass – auch für Meta. Während Tech-Konzerne wie Google und Microsoft ähnliche Wege beschreiten, bleibt die Akzeptanz von Atomstrom in vielen Ländern umstritten. Die Politik schwankt zwischen Klimazielen und Sicherheitsbedenken. Für Meta ist klar: Wer KI-Infrastruktur klimafreundlich und ausfallsicher betreiben will, kommt an Atomstromverträgen kaum vorbei – aber der Weg dorthin ist gepflastert mit Kompromissen, Debatten und jeder Menge Bürokratie.

Signalwirkung für die Tech-Branche: Zukunft von KI und nachhaltiger Energieversorgung

Meta als Katalysator: Branchenweite Weichenstellung

Als Meta öffentlichkeitswirksam einen langfristigen Atomstromvertrag für seine KI-Rechenzentren abschloss, war das mehr als ein gewöhnlicher Energie-Deal. Die Entscheidung setzt ein deutliches Signal an die gesamte Tech-Branche. Viele Unternehmen stehen vor dem Dilemma, dass die wachsende Nachfrage nach KI-Leistung exponentiell mehr Energie erfordert – und zwar aus sicheren, nachhaltigen Quellen. Meta demonstriert: Der Bezug von Kernenergie für KI kann helfen, den enormen Strombedarf zu decken und dabei den CO2-Fußabdruck zu minimieren.

Technologische und wirtschaftliche Implikationen

Der Schritt birgt Chancen: Kernenergie liefert kontinuierlich massive Energiemengen, unabhängig von Wetter oder Tageszeit. Das ist für kritische Infrastrukturen wie KI-Rechenzentren entscheidend. Gleichzeitig wird der Druck auf andere Tech-Riesen steigen, eigene Strategien für nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln – sei es durch eigene Atomstromverträge, Investitionen in neue Kernkraftwerke oder die Förderung erneuerbarer Energien. Der Wettbewerb um klimaneutrale Rechenleistung verschärft sich und könnte zu Innovationen in der Energiebranche führen.

Gesellschaftliche und ökologische Dimensionen

Doch die Signalwirkung geht weit über die Technologie hinaus. Kernenergie bleibt gesellschaftlich umstritten – Stichworte: Atommüll, Sicherheit, Langzeitfolgen. Der großskalige Einsatz in der KI-Industrie bringt die Debatte um nachhaltige Digitalisierung auf eine neue Ebene. Während die Reduktion von Treibhausgasen messbar ist, wächst die Verantwortung für den Umgang mit atomaren Risiken. Hier zeigt sich: Die Zukunft der KI ist eng mit der Frage nach der Akzeptanz und Weiterentwicklung nachhaltiger Energieformen verknüpft.

Fazit

Der Abschluss eines 20-Jahres-Atomstromvertrags durch Meta unterstreicht, wie fundamental sich die Energiefrage in der KI-Industrie verändert hat. Wer künftig bei Rechenleistung und Innovationskraft mithalten will, muss sich mit nachhaltiger, stabiler Energieversorgung auseinandersetzen und neue Wege gehen. Kernenergie wird damit – trotz kontroverser Debatten – zu einem zentralen Bestandteil der Tech-Infrastruktur. Die Signalwirkung für die Branche ist deutlich: Mit Weitblick und strategischen Partnerschaften lassen sich Lösungen schaffen, um den gesellschaftlichen Bedarf an leistungsfähigen, aber umweltfreundlichen KI-Systemen zu sichern. Die Diskussion um Klima, Akzeptanz und Regulierung wird weiter an Intensität gewinnen – und bestimmt mit, wie die technologische Zukunft gestaltet wird.Wie beurteilen Sie den Einsatz von Kernenergie für KI? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren oder diskutieren Sie mit uns auf Social Media!

Quellen

Meta signs 20-year nuclear power purchase agreement for data centersWhy Meta is betting on nuclear power for AI data centers

KI-Strombedarf: Meta sucht Projektentwickler für neue Atomkraftwerke | heise online

Strom für künstliche Intelligenz: Meta will eigene Atomreaktoren bauen – DER SPIEGEL

Microsoft, Google, Amazon, Oracle setzen auf Kernenergie für KI

KI-Strombedarf: Meta sucht Projektentwickler für neue Atomkraftwerke | heise online

Google unterzeichnet Reaktor-Vertrag: Atomstrom für KI-Rechenzentren | Nau.ch

Meta und der Atomstrom-Deal: Was steckt dahinter?

Kernenergie – Chancen, Risiken und Zukunft

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 6/8/2025

Schreibe einen Kommentar