Warum Solar & Wind allein wackeln: Merz’ Energie-Realismus, Rolle von Speichern, Netzausbau und Backup. Aktuelle Fakten zu EEG/EnWG erklärt – jetzt lesen.

Kurzfassung

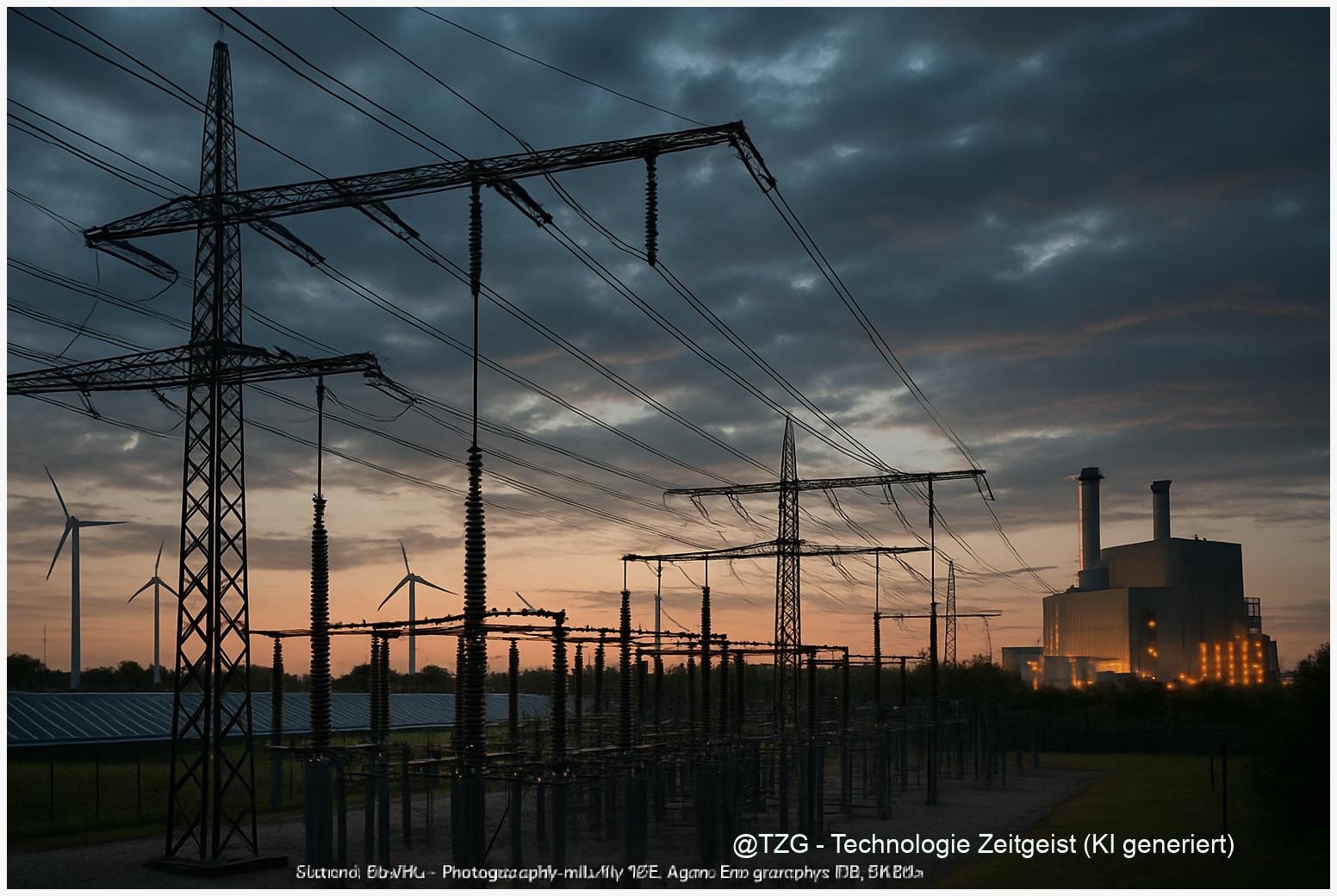

Deutschland braucht mehr als Solarmodule und Windräder: Netzstabilität, Stromspeicher, Backup-Technologien, EEG und EnWG sowie H2-ready Gaskraftwerke entscheiden darüber, ob die Energiewende im Alltag trägt. Wir prüfen Merz’ „Energie‑Realismus“ anhand aktueller Behördenanalysen, erklären technische Grenzen wie Residuallast und Dunkelflaute, bewerten Speicher- und Flex-Optionen und skizzieren einen praktikablen Fahrplan für sichere, bezahlbare Versorgung.

Einleitung

Wenn die Residuallast an kalten Abenden hochschnellt, reichen Sonne und Wind allein nicht. Die Frage ist: Wie sichern wir das System ohne Rückfall in alte Abhängigkeiten? Merz nennt das „Energie‑Realismus“. Klingt nüchtern – und genau so sollten wir es prüfen: mit Technik, Marktlogik und dem Blick ins Regelwerk. Entscheidend sind Netzstabilität im Betrieb, verlässliche Stromspeicher für Stunden bis Tage und kluge Backup‑Technologien, die nur dann anspringen, wenn sie gebraucht werden. Dazu kommen EEG und EnWG als Spielfeld für Anreize – und H2‑ready Gaskraftwerke als Option für gezielte Spitzenlast.

Merz auf dem Prüfstand: Was „Energie‑Realismus“ wirklich behauptet – und was die Daten zeigen

„Mehr als Solar & Wind“ heißt nicht „weniger Erneuerbare“, sondern: Ergänze sie so, dass das System robust bleibt. Behördenanalysen zeigen, dass steuerbare Kapazitäten neben Speichern und Flexibilität unverzichtbar sind. Im Zielszenario braucht Deutschland bis 2035 brutto bis zu 22,4 GW zusätzliche steuerbare Leistung (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Diese Größenordnung steigt, wenn die Energiewende stockt. Bei Verzögerungen liegt der Bruttobedarf bis 2035 bei bis zu 35,5 GW (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Entscheidend ist, wie viel davon wirklich zusätzlich gebaut werden muss. Netto – also Zubau minus Stilllegungen – ergibt sich für 2035 eine Spanne von etwa 12,5 bis 25,6 GW (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Dahinter steckt eine klare Botschaft: Ohne Speicher und Nachfrageflexibilität müssten wir noch mehr konventionelle Spitzenlast zubauen – teurer und klimaschädlicher.

Auch die Qualität der Versorgung lässt sich messen. Im Zielszenario bleibt der erwartete Ausfall (LOLE) mit 0,28 h/a im Jahr 2035 unter dem Referenzstandard von 2,77 h/a (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Doch das kippt, wenn Flexibilitäten fehlen. Bei stark verminderter Nachfrageflexibilität steigt LOLE in 2035 auf rund 11,6 h/a (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Merz’ Realismus trägt, wenn er nicht als Bremse für Erneuerbare missverstanden wird, sondern als Auftrag: Speicher, Flexibilität und gezielte Backup‑Kapazitäten rechtzeitig bereitstellen.

Wie priorisieren? Die Behörden empfehlen marktnahe Instrumente. Die Einführung eines technologie‑neutralen Kapazitätsmechanismus wird empfohlen, um Investitionen in steuerbare Kapazitäten abzusichern (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Das passt zur Kraftwerksstrategie, die neue, H2‑ready Gaskraftwerke vorsieht – als Brücke, nicht als Dauerlösung.

Technik verständlich: Warum Solar & Wind schwanken – Residuallast, Dunkelflaute, Netzstabilität und Speicherbedarf

Solar und Wind liefern günstig, aber wetterabhängig. Die Residuallast ist die Nachfrage abzüglich der EE‑Einspeisung – in der Praxis schwankt sie stark. In Dunkelflauten steigen die Anforderungen an Speicher und steuerbare Kraftwerke. Das Netz muss dann Frequenz halten, Spannung stabilisieren und Lastflüsse steuern. All das ist machbar, wenn wir Flex und Speicher clever integrieren – technisch, wirtschaftlich und rechtlich.

Wie groß muss das Polster sein? Ein Blick in die Daten hilft. Bereits bis September 2025 sind rund 2,2 GW an Batteriespeichern >1 MW in Betrieb, weitere etwa 4,4 GW in Planung (Stand: 2025; MaStR‑Daten im Bericht) (BMWK/BNetzA).

Das ist ein guter Start, aber noch kein Ersatz für längere Flauten. Wichtig ist die Verzahnung mit Nachfrageflexibilität.

Wie stark Flex helfen kann, zeigen Modellrechnungen. Die potenzielle Lastreduktionsleistung wächst modelliert von etwa 29,8 GW (2030) auf etwa 79 GW (2035); tatsächlich genutzt wird in der Spitzenstunde jedoch deutlich weniger (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Der Grund: Flex braucht Verteilung über Stunden, sonst verschieben wir nur das Problem. Für Netzstabilität zählen zudem Standort und Netzauslastung.

Ein zweiter, oft unterschätzter Hebel: Handel und Autarkiegrad. Der Anteil der Stunden, in denen Deutschland sich autark versorgt, steigt im Zielszenario bis 2035 – von 91,3 % (2030) auf 95,3 % (2035) (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Importe bleiben nützlich, aber nicht zwingend. Kritisch ist, dass der Netzausbau Schritt hält – sonst wachsen Redispatch‑Eingriffe. Die Versorgungssicherheit ist erreichbar, wenn der Netzausbau planmäßig erfolgt und ausreichend Redispatch‑Leistung vorhanden ist (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

| Baustein | Beitrag zur Stabilität | Risiko bei Unterausbau |

|---|---|---|

| Speicher | Kurzfristige Glättung, Schwarzstartfähigkeit je nach Technologie | Mehr Spitzenlast, höhere Kosten |

| Nachfrageflex | Lastverschiebung, Entlastung der Netze | LOLE‑Anstieg, Ineffizienzen |

| Netzausbau | Höhere Übertragung, weniger Engpässe | Redispatch, Abregelungen |

Die Brücke zur Versorgungssicherheit: Speicher, H2‑ready Gaskraftwerke, Demand Response, KWK und Importe im Optionsvergleich

Versorgungssicherheit entsteht im Zusammenspiel. Batterien glätten Minuten bis Stunden, Pumpspeicher überbrücken länger. Demand Response dämpft Spitzen, während H2‑ready Gaskraftwerke sehr schnell Leistung bereitstellen – genau richtig für kalte, dunkle Tage. KWK kann Wärme und Strom effizient koppeln, wenn die Standorte netzdienlich gewählt werden. Wichtig: Nicht jede Technologie liefert die gleiche Systemdienstleistung. Wir brauchen einen Werkzeugkasten – und klare Anreize, ihn zu nutzen.

Die Datenlage gibt Richtung: Im Zielszenario reichen Erneuerbare plus Flex/Importe aus, wenn zusätzlich steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 GW brutto bis 2035 aufgebaut werden (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Die Behörden betonen die Bedeutung der Flexibilitäten, weil sie den Bedarf an konventioneller Spitzenlast senken. Um Fehlanreize zu vermeiden, müssen Speicher und flexible Lasten marktwirksam vergütet werden – inklusive netzdienlicher Lokalsignale.

Wie groß die Hebel sind, zeigen Sensitivitäten: Reduzierte Nachfrageflexibilität treibt die erwartete Nicht‑Versorgung (LOLE) bis 2035 auf etwa 11,6 h/a, deutlich über dem Referenzstandard von 2,77 h/a (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Umgekehrt stabilisieren mehr Speicher und Flex die Lage und sparen Brennstoffkosten.

Die Standortfrage entscheidet mit: Neue steuerbare Kapazitäten gehören dorthin, wo sie Netze entlasten und nicht zusätzliche Engpässe erzeugen. Die Versorgungssicherheit bleibt erreichbar, wenn Netzausbau und Redispatch‑Kapazitäten planmäßig vorankommen (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Deshalb ist die Kopplung von Kraftwerksstrategie, Speicherförderung und Netzausbau so wichtig. Und ja: H2‑ready ist Pflicht – als Zukunftsversicherung.

Praxis‑Faustregel: Erst Flex und Speicher heben, dann punktgenau Backup bauen – am richtigen Ort, mit H2‑Perspektive.

Regeln und Märkte neu denken: EEG/EnWG‑Hebel, Netzentgelte, Flexibilität & Kapazitätsmechanismen – ein praktikabler Fahrplan

Damit der Markt liefert, muss der Rahmen stimmen. Speichern und Flexibilitäten fehlt oft ein klarer Geschäftsfall. Preise bilden Netzzustände nur unvollständig ab, und Abrechnung ist für kleine Akteure zu komplex. Die Behörden skizzieren die Leitplanken für einen realistischen Fahrplan: Lokale Signale in Netzentgelten, einfache Mess‑ und Abrechnungsprozesse, Technologieoffenheit – und ein Kapazitätsmechanismus, der verlässlich, aber minimalinvasiv wirkt.

Was heißt das konkret? Erstens: Investitionssicherheit. Die Einführung eines technologie‑neutralen Kapazitätsmechanismus wird empfohlen, um notwendige steuerbare Kapazitäten zu finanzieren (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Zweitens: H2‑ready als Standard für neue Gasturbinen, damit wir ohne Stranded Assets in die Wasserstoffära wechseln können. Drittens: Speicher und Nachfrageflex zügig in Marktdesign und Netzentgelte integrieren – mit fairen Vergütungen für Systemdienste.

Viertens: Netzausbau beschleunigen, Standorte klug wählen. Netzseitig bleibt die Versorgungssicherheit erreichbar, wenn der geplante Ausbau und ausreichender Redispatch realisiert werden (Stand: 2025) (BMWK/BNetzA).

Fünftens: Monitoring und Lernkurve – alle zwei Jahre prüfen, ob Flex und Speicher wie erwartet wachsen; wenn nicht, nachschärfen.

Und Merz? Sein „Energie‑Realismus“ kann zum Katalysator werden, wenn er nicht zum Synonym für „neue Fossile“ verkommt. Die Zahlen zeigen: Wir brauchen gezielte, H2‑fähige Backup‑Kapazität – aber vor allem mehr Flexibilität im Verbrauch, mehr Speicher im System und Netze, die alles zusammenhalten. So bleibt die Energiewende stabil und bezahlbar.

Fazit

Erneuerbare sind das Rückgrat – stabil wird das System mit Flex, Speichern und maßvoller, H2‑fähiger Backup‑Leistung. Handlungsreihenfolge: (1) Netze bauen, (2) Flexibilitäten monetarisieren, (3) Speicher skalieren, (4) punktgenau Backup errichten, (5) Kapazitätsmechanismus schlank einführen. Mit bis zu 22,4 GW zusätzlicher steuerbarer Leistung im Zielszenario bis 2035 – oder bis zu 35,5 GW bei Verzögerungen (Stand: 2025) – bleibt die Versorgungssicherheit erreichbar, sofern Netzausbau und Flexibilitäten greifen (BMWK/BNetzA).

Diskutiere mit: Welche Flex‑ und Speicherlösungen bringen uns am schnellsten voran – und wo braucht es wirklich Backup? Teile deine Perspektive in den Kommentaren oder auf LinkedIn.

Schreibe einen Kommentar