Der Artikel beleuchtet die wichtigsten Stationen der deutschen Kernkraft – von ihren Anfängen bis zum Abschalten der letzten Kraftwerke. Er diskutiert Rückbau, Endlager und neue Technologien, zeigt behördliche Strukturen und benennt die Folgen für Gesellschaft, Technik und Umwelt. Der kritische Blick lohnt sich.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Vom Aufbruch bis zum Abschalten: Schlüsselmomente der Kernkraft in Deutschland

Was bleibt nach dem Ausstieg? Rückbau, Reststrom und regulatorische Zuständigkeiten

Rückbau in der Praxis: Technik zwischen Präzision und Innovation

Zukunft, Folgen und das ungelöste Endlagerproblem

Fazit

Einleitung

Kernkraft polarisiert in Deutschland wie kaum ein anderes Technikthema. Was mit wissenschaftlicher Euphorie nach dem Zweiten Weltkrieg begann, wurde zur energiepolitischen Gradwanderung – zwischen Versorgungsfrage, Protest, wirtschaftlichem Einfluss und großen technischen Herausforderungen. Mit dem endgültigen Atomausstieg 2023 endet eine Ära, doch viele Fragen sind offen: Was geschieht beim Rückbau? Gibt es ein Comeback durch neue Reaktorkonzepte? Wie wirkt sich der lange Streit um Endlager auf betroffene Regionen aus – und warum ist die Geschichte der deutschen Kernkraft noch längst nicht abgeschlossen? Dieser Artikel ordnet die Fakten, blickt hinter die Schlagzeilen und zeigt, warum die Debatte gerade jetzt wichtiger ist denn je.

Vom Aufbruch bis zum Abschalten: Schlüsselmomente der Kernkraft in Deutschland

Die Anfänge in Forschung und Technik

In den 1950er-Jahren begann Deutschland mit der Erforschung der Kernenergie, vor allem in spezialisierten Forschungsreaktoren, etwa bei der Gründung der Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt (GKSS) 1957. Der Fokus lag zunächst auf Grundlagenforschung und der Nutzung für wissenschaftliche Zwecke.

Erste kommerzielle Kernkraftwerke

1961 ging mit dem Kernkraftwerk Kahl Deutschlands erstes kommerzielles Kernkraftwerk ans Netz. In den folgenden Jahrzehnten entstanden weitere Anlagen wie Biblis und Brokdorf. Die Kernenergie wurde als wichtiger Baustein der Energieversorgung angesehen, um die wachsende Nachfrage nach Strom zu decken.

Unfälle und gesellschaftliche Gegenbewegungen

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 markierte einen Wendepunkt: Die Risiken der Kernkraft wurden in der öffentlichen Wahrnehmung drastisch bewusster. Dies führte zu einer starken Anti-Atomkraftbewegung, die bereits in den 1970er Jahren mit Protesten auf sich aufmerksam gemacht hatte, vor allem nach dem Unfall in Three Mile Island (1979). Diese gesellschaftlichen Spannungen prägten die politische Debatte über die Zukunft der Kernenergie in Deutschland.

Politische Entscheidungen und der Atomausstieg

Im Jahr 2000 wurde unter der rot-grünen Bundesregierung eine Laufzeitbegrenzung für Kernkraftwerke beschlossen, die den Atomausstieg einleitete. Nach dem Fukushima-Unfall 2011 entschied die Bundesregierung unter Angela Merkel, den Atomausstieg bis 2022 zu vollziehen. Die Laufzeitverlängerungen, die zuvor 2010 beschlossen worden waren, wurden zurückgenommen.

Aktueller Stand und Zukunftsperspektiven

Bis 2023 wurden alle deutschen Kernkraftwerke schrittweise abgeschaltet. Der Rückbau der Anlagen ist in vollem Gange, begleitet von der Suche nach sicheren Endlagern für radioaktiven Abfall. Die Rolle der Kernenergie in der Energiewende ist umstritten: Während Deutschland stark auf erneuerbare Energien setzt, gibt es weiterhin Diskussionen über die Zukunft der Kernenergie, insbesondere im Kontext der aktuellen Energiekrise und Klimapolitik.

Was bleibt nach dem Ausstieg? Rückbau, Reststrom und regulatorische Zuständigkeiten

Rückbau der Kernkraftwerke: Ein langfristiges Mammutprojekt

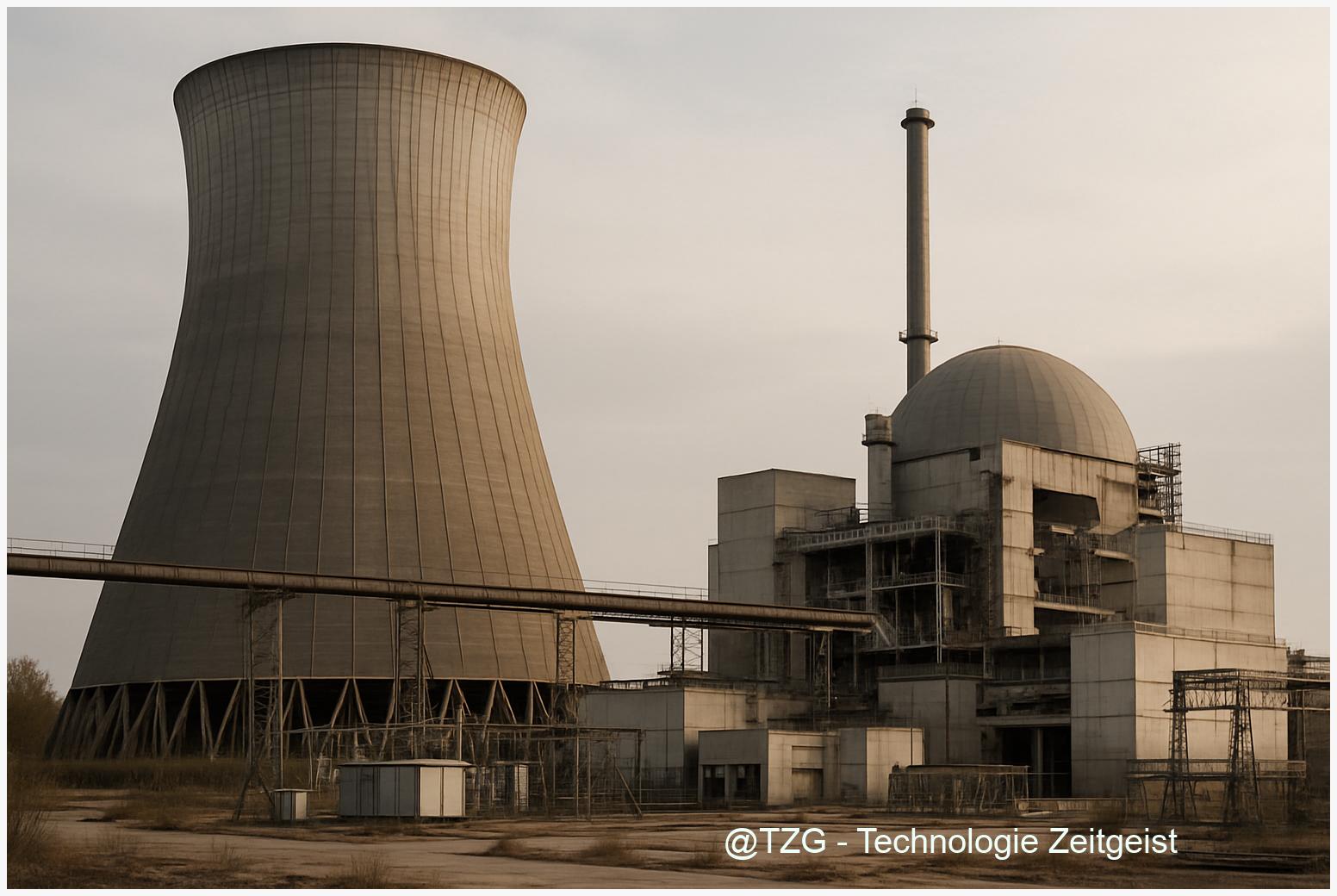

Mit dem Abschluss des Atomausstiegs in Deutschland ist die Ära der aktiven Kernkraftwerke offiziell beendet. Doch der Prozess ist damit keineswegs abgeschlossen – der Rückbau Kernkraftwerke steht nun im Fokus. Dieser umfasst die Stilllegung, Entkernung und den Abbau der technischen Anlagen, ein Vorgang, der sich über Jahrzehnte erstrecken kann. Dabei geht es nicht nur um den Abbau sichtbarer Strukturen, sondern vor allem um die sichere Handhabung und Entsorgung radioaktiver Materialien unter strengen Umwelt- und Sicherheitsauflagen.

Reststrommengen: Der Countdown zum Abschalten

Ein wichtiger Begriff im Kontext des Atomausstiegs ist die sogenannte Reststrommenge. Diese definiert die verbliebene Stromerzeugungskapazität, die ein Kernkraftwerk bis zu seiner endgültigen Abschaltung noch liefern darf. Die Mengen wurden gesetzlich festgelegt, um die Laufzeiten präzise zu steuern und einen geordneten Ausstieg sicherzustellen. Sobald diese Reststrommenge aufgebraucht ist, erfolgt die endgültige Stilllegung der Anlage.

Regulatorische Zuständigkeiten und Betreiberstrukturen im Wandel

Die Verantwortung für Sicherheit und Rückbau liegt bei mehreren Institutionen. Die Bundesanstalt für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BfE) spielt eine zentrale Rolle in der Überwachung und Genehmigung von Rückbauprozessen. Ergänzt wird sie durch Landesbehörden, die in ihren jeweiligen Bundesländern die Einhaltung der Vorschriften überwachen.

Die Betreiber – große Energieunternehmen wie RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall – tragen die Hauptverantwortung für den sicheren Betrieb, die Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwerke. Im Zuge des Atomausstiegs haben sich die Zuständigkeiten verschoben: Während früher der Fokus auf dem Betrieb lag, konzentriert sich die Arbeit heute auf Rückbau und Entsorgung.

Veränderungen durch den Atomausstieg

Die politischen Entscheidungen zum Atomausstieg haben eine klare Richtung vorgegeben: Der Umgang mit Kernenergie in Deutschland wird langfristig durch Rückbau und sichere Entsorgung geprägt sein. Behörden und Betreiber müssen eng zusammenarbeiten, um die komplexen Herausforderungen dieser Übergangsphase zu meistern – nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch und gesellschaftlich.

So zeigt sich, dass die Kernenergie Zukunft in Deutschland weniger von neuen Reaktoren, sondern vielmehr von der verantwortungsvollen Handhabung der Altlasten bestimmt wird.

Rückbau in der Praxis: Technik zwischen Präzision und Innovation

Technische Herausforderungen beim Rückbau

Der Rückbau deutscher Kernkraftwerke, speziell von Druckwasser- (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR), stellt eine komplexe technische Aufgabe dar. Die Reaktordruckbehälter, zentrale und massiv gebaute Komponenten, müssen präzise zerlegt werden, um die hochradioaktiven Materialien sicher zu entfernen. Dazu kommen mechanische Verfahren wie Sägen, Fräsen und Schleifen zum Einsatz, ergänzend durch thermische Methoden wie Plasmaschneiden oder Laserstrahltechnik. Chemische Verfahren dienen der Ablösung von Kontaminationen. Wichtiger Faktor ist dabei die Fernbedienung und Automatisierung, um die Strahlenbelastung für das Personal gering zu halten.

Schutz von Personal und Umwelt

Für den Schutz von Menschen und Umwelt sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich: Strenge Überwachung der Strahlenexposition, der Einsatz spezieller Schutzausrüstung und Fernbedienungstechnologien sind Standard. Parallel kontrollieren Umweltdienste kontinuierlich Luft, Wasser und Boden, um eine Kontaminationsausbreitung zu verhindern. Die sichere Lagerung und der Transport der radioaktiven Abfälle erfolgen in speziell gesicherten Behältern und Anlagen.

Innovative Verfahren und digitale Unterstützung

Innovationen treiben den Rückbau voran: Robotik und Drohnen erkunden schwer zugängliche Bereiche und führen dort präzise Aufgaben aus. Verfahren wie Wasserstrahlschneiden mit abrasiven Medien erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Zerlegung. Die Digitalisierung mit 3D-Modellierung ermöglicht eine exakte Planung und Simulation der Rückbauprozesse, minimiert Risiken und verbessert die Arbeitsabläufe.

Aufbereitung hochradioaktiver Abfälle

Die entstehenden hochradioaktiven Abfälle werden konditioniert, das heißt in stabile Endlagerbehälter aus Glas, Keramik oder Metall eingebracht. Ziel ist, Volumen und Langzeittoxizität zu reduzieren. Zwischenlager bieten gesicherte Aufbewahrung bis zur endgültigen Endlagerung. Parallel forschen Experten an Recycling- und Transmutationsverfahren, die künftig die Abfallmengen und die Gefährlichkeit verringern könnten.

Aktuelle Rückbauprojekte in Deutschland

Projekte wie der Rückbau in Mülheim-Kärlich, Obrigheim, Gundremmingen (Block A) und Würgassen zeigen den Stand der Praxis. Der politische Rahmen des Atomausstiegs bis Ende 2022 setzt klare Grenzen, innerhalb derer diese technisch anspruchsvollen Prozesse ablaufen. Die Erfahrungen aus diesen Projekten prägen nicht nur die Umsetzung des Ausstiegs, sondern beeinflussen auch die Debatten um die Kernenergie Zukunft in Deutschland.

Zukunft, Folgen und das ungelöste Endlagerproblem

Neue Kerntechnologien und gesellschaftliche Diskussionen

Obwohl Deutschland mit dem Atomausstieg klare politische Beschlüsse gefasst hat, bleibt die Diskussion um Kernenergie Zukunft lebendig. Insbesondere Small Modular Reactors (SMRs) – kleinere, modulare Kernkraftwerke – werden als potenzielle Ergänzung oder Brückentechnologie betrachtet, da sie flexibler und sicherer sein sollen als konventionelle Großreaktoren. Parallel dazu hält die Fusionsforschung als langfristige Perspektive auf saubere und nahezu unerschöpfliche Energie die Fachwelt in Atem. Diese Technologien stehen jedoch im Spannungsfeld zwischen den Klimazielen, der gesellschaftlichen Akzeptanz und den politischen Weichenstellungen.

Klimaziele, Akzeptanz und die Energiewende

Die deutsche Energiewende ist geprägt von einem Zielkonflikt: Auf der einen Seite steht der Atomausstieg, auf der anderen der Druck, die Klimaziele zu erreichen. Während erneuerbare Energien ausgebaut werden, bleibt die Frage, wie der Energiebedarf sicher und klimafreundlich gedeckt werden kann. Die gesellschaftliche Debatte ist hier zentral, denn Akzeptanz für neue Technologien, sei es SMRs oder andere innovative Ansätze, ist nicht selbstverständlich. Eine kritische Aufarbeitung der deutschen Kernkraftgeschichte – vom Aufbau der Industrie bis zum Rückbau der Anlagen – hilft, Vertrauen zu schaffen und die Diskussion auf Fakten zu stützen.

Endlager: Soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen

Das ungelöste Endlagerproblem für hochradioaktive Abfälle bleibt eine der größten Herausforderungen der Kernkraft Deutschland. Die Suche nach einem geeigneten Standort zieht sich seit Jahrzehnten hin, belastet betroffene Regionen sozial und ökologisch und wirft Fragen der Gerechtigkeit auf. Die langfristige Sicherheit muss technisch untermauert, aber auch gesellschaftlich akzeptiert werden. Gleichzeitig entstehen durch den Rückbau der Kernkraftwerke neue Mengen radioaktiven Materials, deren sichere Aufbewahrung weiter dringlich bleibt. Die Folgen für Umwelt und Menschen in potenziellen Endlagerregionen sind tiefgreifend und erfordern transparente Kommunikation sowie faire Beteiligung der Betroffenen.

Fazit

Auch nach dem Atomausstieg bleibt die Kernkraft ein zentraler Prüfstein für Deutschlands Umgang mit komplexen Technologien und deren Folgen. Nicht nur Rückbau und Endlagersuche beschäftigen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft noch jahrzehntelang, auch Innovationsdebatten über neue Reaktorkonzepte werden weitergeführt. Die kritische Aufarbeitung der Geschichte stärkt das Verständnis für die Energiewende und bietet die Chance, Fehler genauso wie Erfolge sichtbar zu machen. Wer Kernkraft verstehen will, muss den Blick nach vorn und zurück riskieren – gerade jetzt.

Wie sehen Sie die deutsche Kernkraftgeschichte? Teilen Sie Ihre Meinung und diskutieren Sie mit Technikfans und Experten in den Kommentaren!

Quellen

Small Modular Reactors: Chancen und Herausforderungen in Deutschland

Endlager-Suche in Deutschland: Gesellschaftliche und ökologische Aspekte

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 6/1/2025

Schreibe einen Kommentar