Selbstassemblierende DNA-Nanostrukturen versprechen fundamentale Veränderungen in Elektronik und Medizin. Der Artikel beleuchtet ihren Weg von den Anfängen bis zu aktuellen Forschungsergebnissen, erklärt Methoden und Herausforderungen und diskutiert künftige Technologiepotenziale ebenso wie gesellschaftliche und ethische Aspekte.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Von den Ursprüngen bis zur Hightech-Selbstassemblierung: Die Evolution der DNA-Nanostrukturen

Konstruktionsprinzipien und Methoden: Wie DNA funktionale Nanotechnik wird

Praxis, Potenzial und Grenzen: Die Einsatzgebiete von DNA-Nanostrukturen in Elektronik und Medizin

Mehr als Technik: Gesellschaftliche, ethische und philosophische Fragen im Zeitalter selbstbauender DNA

Fazit

Einleitung

DNA wird längst nicht mehr nur als Träger von Erbinformation betrachtet – sie dient Forschern inzwischen als Baustein für winzige Strukturen, die sich selbst zusammensetzen. Neueste Durchbrüche ermöglichen es, DNA gezielt zu programmieren und als Gerüst für elektronische und medizinische Anwendungen einzusetzen. Der folgende Artikel nimmt diesen faszinierenden Wandel unter die Lupe: Wie hat sich das Feld entwickelt? Welche Methoden erlauben die Kontrolle über die Selbstassemblierung? Und mit welchen Chancen, Risiken und Grenzfragen konfrontieren uns diese neuen Technologien im Alltag, aber auch im Blick auf Ethik und Gesellschaft?

Von den Ursprüngen bis zur Hightech-Selbstassemblierung: Die Evolution der DNA-Nanostrukturen

DNA-Nanostrukturen haben in den letzten vier Jahrzehnten eine dynamische Entwicklung durchlaufen – von visionären Konzepten rund um programmierbare Moleküle bis hin zu stabilen, selbstassemblierenden Architekturen für die Nanoelektronik und Medizintechnik. Schon in den 1980er Jahren erkannte Nadrian Seeman, dass DNA nicht nur als Informationsspeicher, sondern auch als präzises Baumaterial für Nano-Bausteine dienen kann [Quelle]. Damit begann eine multidisziplinäre Forschungslinie, deren Tempo mit der Entdeckung des DNA-Origami rapide zunahm.

Historische Entwicklung: Von DNA-Junctions zum Origami

Anfangs standen einfache verzweigte DNA-Strukturen (Junctions) und sogenannte “Tiles” im Zentrum der Arbeit; sie ermöglichten erstmals die Konstruktion von molekularen Gittern auf Nanoskalenebene. Ein Wendepunkt war die Einführung der Double-Crossover-Motive, die die Steifigkeit und Komplexität dramatisch steigerten. 2006 revolutionierte Paul Rothemunds DNA-Origami das Feld: Ein langer Einzelstrang (Scaffold) wird mit Hunderten kurzer Staple-Stränge gezielt gefaltet – eine Methode, die hochkomplexe 2D- und 3D-Nanogeometrien mit bisher unerreichter Kontrolle und Effizienz ermöglicht [Quelle].

Von statisch zu dynamisch: Moderne Steuerung und Selbstassemblierung

- Komplementäre Basenpaarung bleibt das Grundprinzip, doch heute programmieren Forscher sequentielle Abläufe und kontrollieren Bindungsstellen auf der Nanometerskala.

- Sticky Ends und innovative Kreuzungsdesigns bieten neue Möglichkeiten, Funktionalitäten – etwa für Sensorik oder Medikamentenabgabe – präzise einzubauen.

- Die DNA-Origami-Technik erlaubt adresseierbare Oberflächen für gezielte Modifikation – Voraussetzung für Anwendungen in Biotechnologie und Nanoelektronik.

- Dynamische Nanostrukturen reagieren mittlerweile auf externe Stimuli (z. B. pH, Licht) und eröffnen Perspektiven für Nanorobotik und responsiven Wirkstofftransport.

Diese Fortschritte bilden die Basis für maßgeschneiderte Anwendungen in Nanoelektronik und Medizintechnik: DNA-basierte Templates ermöglichen die exakte Platzierung von Nanopartikeln für elektronische Bauteile oder fungieren als intelligente Transporteure für Medikamente – bei gleichzeitiger Herausforderung durch Stabilität und Immunantwort [Quelle].

Nächster Schritt: Das folgende Kapitel beleuchtet, wie spezifische Designprinzipien und Methoden DNA in hochfunktionale Nanotechnik übersetzen und welche technologischen Grenzen derzeit bestehen.

Konstruktionsprinzipien und Methoden: Wie DNA zur funktionalen Nanotechnik wird

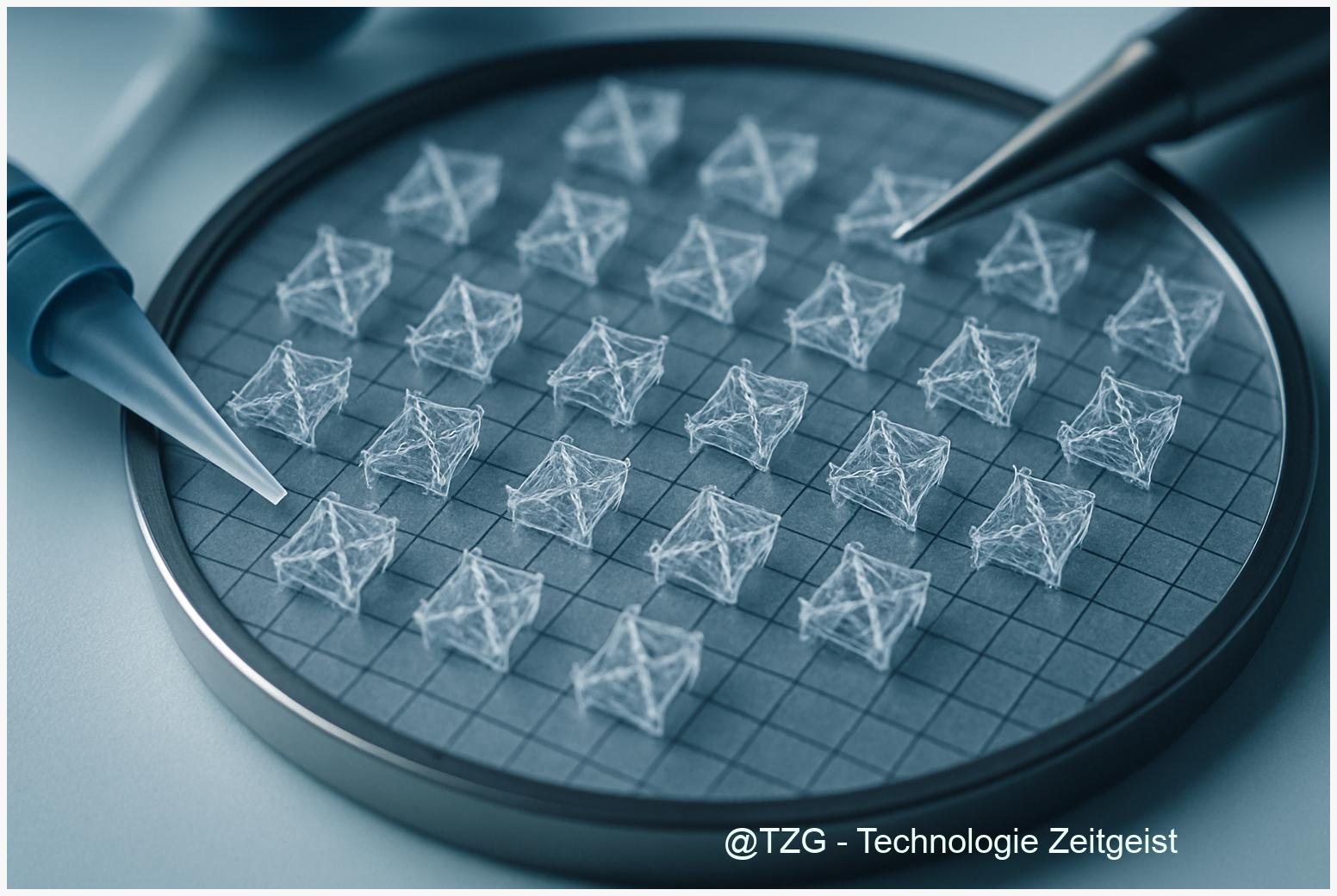

DNA-Nanostrukturen sind zum Schlüsselwerkzeug der Biotechnologie avanciert, weil ihre programmierbare Selbstassemblierung einzigartige Präzision auf der Nanoskala ermöglicht. Zentrale Methoden wie das DNA-Origami erlauben es, Einzelstrang-DNA mithilfe vieler kurzer “Staple”-Stränge zu komplexen 2D- und 3D-Formen zu falten. 2024 zeigen Studien, dass so sowohl Tetraeder als auch käfigartige Polyeder mit molekularen Funktionen entstehen können [1]. Für die Nanoelektronik dienen diese Architekturen als präzise Schablonen zur Platzierung winziger Metallpartikel und Sensoren; in der Medizintechnik agieren sie als Transporter für Medikamente und diagnostische Sonden.

Kernmethoden und Fortschritte in der Konstruktion

- Basenpaarung: Die kontrollierte Hybridisierung ermöglicht gezielte Selbstorganisation.

- Kovalente Modifikation: Stabile, chemische Veränderungen am Rückgrat (z.B. durch PEGylierung oder kovalente Quervernetzung) erhöhen Haltbarkeit und Biokompatibilität.

- Beschichtungsstrategien: Polyethylenglykol (PEG), Oligolysine oder Lipid-Hüllen schützen DNA-Bausteine gegen Enzyme und Ionen-Schwankungen.

- Computerunterstütztes Design: Neue Software erlaubt vorhersehbare Planung hochkomplexer Strukturen [2].

Stabilität, Limitationen und aktuelle Hürden

- Die größte Herausforderung bleibt die Stabilität in biologischer Umgebung (z.B. Blutserum): DNA-Nanostrukturen unterliegen enzymatischem Abbau und Ionenfluktuationen.

- Neue Schutzschichten, chemisch modifizierte Baugruppen und dichte Packungsweisen steigern die Haltbarkeit in vivo signifikant – aktuelle Reviews zeigen eine Erhöhung der Serumstabilität um das Fünf- bis Zehnfache gegenüber unmodifizierten Designs [1].

- Biokompatibilität und reduzierte Immunantwort stehen bei klinischen Anwendungen im Fokus, sind jedoch je nach Anwendung und Modifikation weiter zu prüfen.

- Skalierbarkeit und Kosten (z.B. Oligonukleotid-Synthese) hemmen noch den großflächigen Einsatz in angewandter Nanoelektronik und der Biomedizin [3].

Die jüngsten Fortschritte öffnen neue Türen: DNA-Nanoroboter für Medikamententransport oder dynamische Biosensoren rücken in die Praxis. Die Stabilität und Funktionalität bleiben dabei die entscheidenden Stellschrauben. Nächstes Kapitel: Der folgende Abschnitt konkretisiert, wo DNA-Nanostrukturen heute schon Elektronik und Medizintechnik revolutionieren – von präzisen Sensoren bis zu intelligenten Therapeutika.

Praxis, Potenzial und Grenzen: Wo DNA-Nanostrukturen Elektronik und Medizin verändern

DNA-Nanostrukturen beschleunigen die Revolution in Medizintechnik und Nanoelektronik: Ihre Selbstassemblierung ermöglicht Anwendungen, die klassische Materialien an Präzision und Vielseitigkeit übertreffen. Aktuelle Marktreports taxieren das Marktvolumen 2024 auf 4,5–5,5 Mrd. USD, mit einem erwarteten Wachstum auf über 13 bis 51 Mrd. USD bis 2030/34 – angetrieben durch gezielten Medikamententransport, Biosensorik und smarte Diagnostik [1][2].

Anwendungen: Status quo und nächste Durchbrüche

- Biosensorik: DNA-Nano-Arrays und Aptamere detektieren Pathogene, Umweltgifte oder genetische Marker mit bislang unerreichter Selektivität. Bis 2029 wird diese Sparte mit knapp 21% jährlich am schnellsten wachsen [1].

- Gezielter Medikamententransport: Komplexe DNA-Origami-Container ermöglichen präzise Freisetzung in Tumoren und steigern die Wirksamkeit bei geringeren Nebenwirkungen. Erste Anwendungen befinden sich in klinischer Erprobung, vor allem in der Onkologie [3].

- Nanoelektronik: DNA-Templates dirigieren die Anordnung von Quantenpunkten und Metallen für Schaltkreise im Sub-10-nm-Bereich – ein disruptives Potenzial, etwa für smarte Sensoren und Speicherbausteine.

Kritischer Vergleich: Disruption versus Limitierung

- DNA-Nanostrukturen bieten eine Design-Präzision, die über konventionelle Nanomaterialien hinausgeht, bergen aber Herausforderungen bei Produktion, Kosten (teure Oligonukleotidsynthese) und Robustheit.

- Skalierung jenseits von Labor und Prototyp – z.B. für Massenfertigung von Sensorik oder Therapeutika – bleibt Kernhürde. Sicherheits- und Umweltfragen, insbesondere bei biologischer Freisetzung, erfordern laufende Risikoprüfung [4].

- Trends: Künstliche Intelligenz und computergestützte Designs beschleunigen Entwicklung und Markttransfers.

Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend: DNA-basierte Sensoren und Wirkstofftransporter stehen vor klinischen Meilensteinen und ersten Industrie-Launches. Das disruptive Potenzial für bestehende Komponenten ist hoch – etwa in der Krebsmedizin oder bei der Miniaturisierung elektronischer Bauteile.

Nächstes Kapitel: Gesellschaftliche, ethische und philosophische Fragen rund um DNA-Selbstmontage – von Regulierung bis Eigentum an biologischen Nanomaschinen.

DNA-Nanostrukturen zwischen Fortschritt und Verantwortung: Ethische, gesellschaftliche und ökologische Reflexionen

DNA-Nanostrukturen weiten den Einfluss der Biotechnologie massiv aus – von Medizin und Nanoelektronik bis zu neuen Ansätzen der Datenspeicherung. Doch ihr Siegeszug wirft grundlegende gesellschaftliche, ethische und ökologische Fragen auf, die aktuell von führenden Bioethik-Instituten und interdisziplinären Netzwerken intensiv diskutiert werden [1].

Datenschutz & medizinische Verantwortung: Wer schützt genetische Daten?

- Mit dem Einsatz von DNA-Nanostrukturen in der Medizintechnik und personalisierter Diagnostik wächst die Menge sensibler genetischer Informationen. Die Speicherung solcher Daten auf DNA-Basis birgt erhebliche Datenschutzrisiken, da sie neue Angriffspunkte für Missbrauch schaffen [2].

- Ohne klare Regulierungen droht die technologische Entwicklung die gesellschaftliche Kontrolle und die ärztliche Verantwortung zu überholen. Bioethik-Institute fordern hier internationale Standards und transparente Mechanismen [3].

Umweltrisiken und die neue Grenzziehung von “natürlich” und “künstlich”

- Künstlich hergestellte DNA-Nanostrukturen könnten – ähnlich wie andere Nanomaterialien – ungewollt in Ökosysteme gelangen. Die Folgen sind mangels Langzeitstudien schwer kalkulierbar und variieren je nach Komplexität und Persistenz der Moleküle [4] [5].

- Diese Entwicklung stellt unser Verständnis von “natürlich” und “künstlich” infrage: DNA-Strukturen, die einst exklusiv biologischer Evolution vorbehalten waren, werden nun künstlich designt und organisiert – ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden kulturellen und philosophischen Implikationen.

Intelligenz, Design und Selbstorganisation: Neue Verantwortung im Technologiezeitalter

- Selbstassemblierende DNA-Nanostrukturen demonstrieren, wie „intelligent“ Materie durch gezieltes Design agieren kann. Das wirft Fragen zur Verantwortung gegenüber emergenten Eigenschaften auf, die sich menschlicher Kontrolle entziehen könnten [1].

- Führende Bioethik-Institute wie das Hastings Center und interdisziplinäre Publikationen betonen die Notwendigkeit einer inklusiven Debatte, die gesellschaftliche Werte, ökologische Belastungsgrenzen und staatliche wie privatwirtschaftliche Interessen in Einklang bringt [6].

Fazit: DNA-Nanostrukturen fordern uns heraus, fundamentale Prinzipien von Natur, Technik und Verantwortung neu zu denken. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie regulatorische, ethische und ökologische Leitplanken gesetzt werden, um Nutzen und Risiken in Balance zu halten.

Fazit

DNA-Nanotechnologie steht an einem Wendepunkt: Sie bietet der Elektronik und Medizin ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten, stellt uns aber zugleich vor neue ethische, ökologische und gesellschaftliche Fragen. Es bleibt offen, wie wir als Gesellschaft mit den Herausforderungen und Chancen selbstorganisierender Systeme umgehen – und welches neue Verhältnis von Natur und Technik daraus entsteht. Der Diskurs beginnt gerade erst.

Diskutiere mit: Welche Chancen oder Risiken siehst du im Einsatz programmierter DNA in Technologie und Medizin?

Quellen

Herausforderungen und Perspektiven von DNA-Nanostrukturen in der Biomedizin

DNA origami: A history and current perspective

Improving DNA Nanostructure Stability: A Review of the Biomedical Applications and Approaches

Predicting the Free-Form Shape of Structured DNA Assemblies from Their Lattice-Based Design Blueprint

Preparation, applications, and challenges of functional DNA nanomaterials

DNA Nanotechnology Market Size | Industry Report, 2030 – Grand View Research

DNA Nanotechnology Market Size, Share and Trends 2025 to 2034 – Precedence Research

Advanced applications of DNA nanostructures dominated by DNA … – PMC

Risikowahrnehmung beim Thema Nanotechnologie – BfR-Analyse

Prospects and challenges of dynamic DNA nanostructures in biomedical applications

Mit DNA zur nachhaltigen Datenspeicherung

The Challenge of CRISPR-Cas Toward Bioethics

Nanotechnologie – Umweltbundesamt

Synthetische Biologie

Nanotechnologie und Ethik: Anwendungen

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/21/2025

Schreibe einen Kommentar