Die exakte Natur der Elektrizität stellte selbst um das Jahr 1900 noch ein ebenso profundes Mysterium dar wie ein Jahrhundert zuvor. Der Erkenntnisprozess hinsichtlich des Verständnisses und der Nutzbarmachung dieser unsichtbaren Kraft war jedoch geprägt von innovativen Konzepten, oftmals serendipitösen Entdeckungen und dem unermüdlichen Forschergeist herausragender Persönlichkeiten.

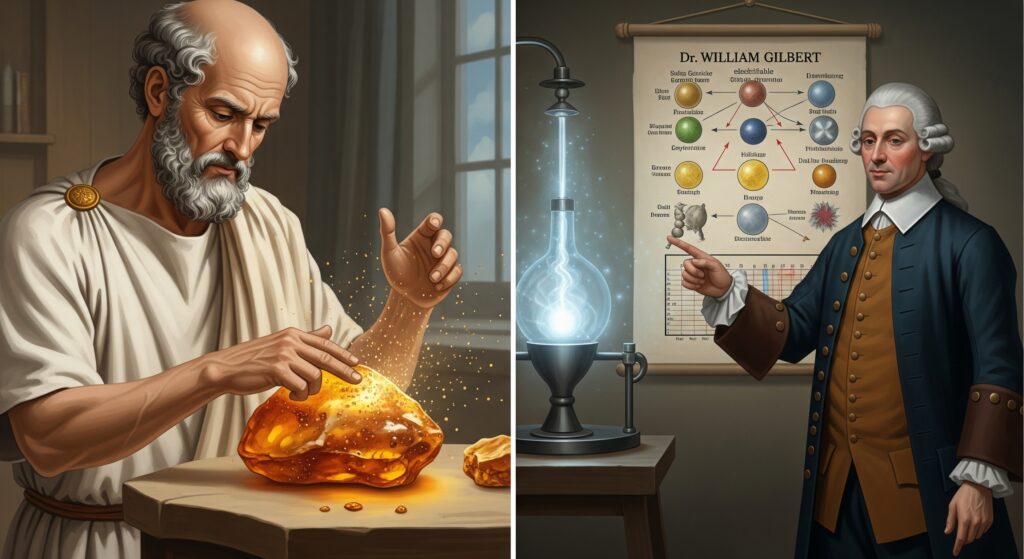

Frühe Beobachtungen und erste experimentelle Ansätze (Antike – 17. Jahrhundert)

Die initialen Beobachtungen elektrischer Phänomene lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen, als griechische Gelehrte die Eigenschaft des Bernsteins (elektron) dokumentierten, nach Reibung leichte Partikel anzuziehen. Dieses Wissen blieb über lange Zeit eine isolierte Beobachtung. Erst im Jahr 1600 widmete sich Dr. William Gilbert, Leibarzt der englischen Königin Elisabeth I., einer systematischeren Untersuchung. Er erweiterte das bekannte Spektrum elektrisierbarer Substanzen um Materialien wie Glas und Schwefel, prägte den Terminus „Elektrizität“ und postulierte bereits eine mögliche Korrelation mit magnetischen Erscheinungen – eine bemerkenswert weitsichtige Annahme. Nahezu zeitgleich konstruierte Otto von Guericke in Deutschland eine auf Reibung basierende Schwefelkugel-Apparatur, mit welcher die erste künstlich erzeugte elektrische Leuchterscheinung sowie akustische Effekte demonstriert werden konnten. Obgleich diese frühen Experimente möglicherweise primär als Kuriositäten oder wissenschaftliche Demonstrationen rezipiert wurden, legten sie den fundamentalen Grundstein für die Prämisse, dass Naturkräfte durch menschliches Zutun nicht nur beobachtet, sondern auch gezielt generiert und experimentell untersucht werden können.

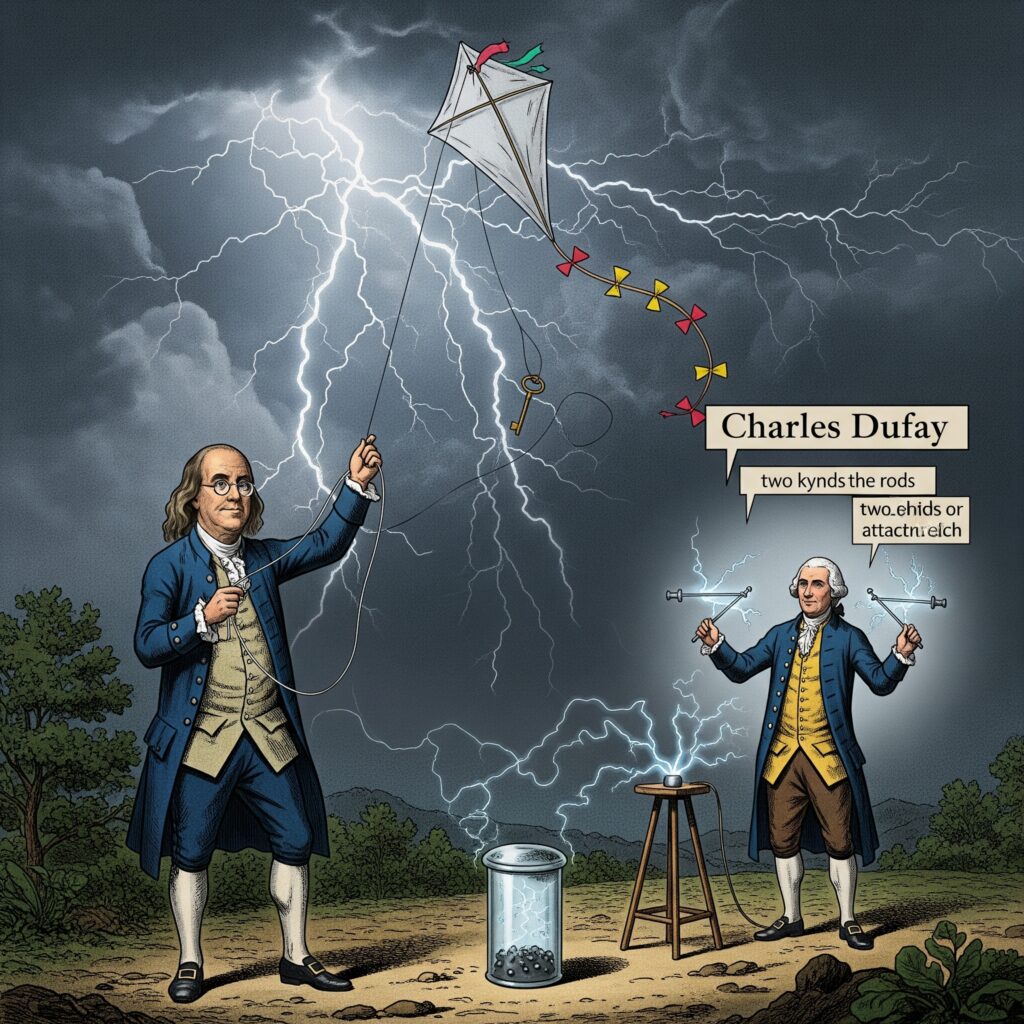

Konzepte der Ladung, des Stroms und die Leidener Flasche (18. Jahrhundert)

Das 18. Jahrhundert war gekennzeichnet durch eine signifikante Zunahme an Entdeckungen im Bereich der Elektrizität. Benjamin Franklin, der amerikanische Universalgelehrte, formulierte die Hypothese, Elektrizität sei eine Art subtiles „Fluidum“, das alle Materie durchdringe. Parallel dazu entwickelte der französische Physiker Charles Dufay die Theorie zweier verschiedener Elektrizitätsarten – einer „gläsernen“ (später als positiv bezeichnet) und einer „harzigen“ (negativ) – die sich durch gegenseitige Anziehung oder Abstoßung auszeichnen. Diese Konzepte, obgleich noch rudimentär, trugen zur Systematisierung der Beobachtungen bei und führten zur Vorstellung elektrischer „Ströme“. Einen entscheidenden experimentellen Fortschritt stellte die Erfindung der Leidener Flasche um 1745 durch Pieter van Musschenbroeck dar. Dieses Kondensatorprinzip erlaubte erstmals die Speicherung signifikanter elektrischer Ladungsmengen. Franklins berühmte Experimente, insbesondere der Nachweis der elektrischen Natur von Blitzen mittels eines Drachens, welcher zur Entwicklung des Blitzableiters führte, wären ohne eine solche Speichermöglichkeit kaum realisierbar gewesen. Zunehmend etablierte sich die Erkenntnis, dass Elektrizität eine potenziell nutzbare und kontrollierbare Naturkraft darstellt. Das Jahrhundert schloss mit einer wissenschaftlichen Kontroverse: Luigi Galvanis Beobachtungen an Froschmuskeln führten ihn zur Annahme einer spezifischen „tierischen Elektrizität“, während Alessandro Volta argumentierte, die elektrischen Phänomene entstünden ausschließlich durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle. Dieser wissenschaftliche Diskurs erwies sich als außerordentlich fruchtbar und bereitete den Boden für nachfolgende fundamentale Entdeckungen.

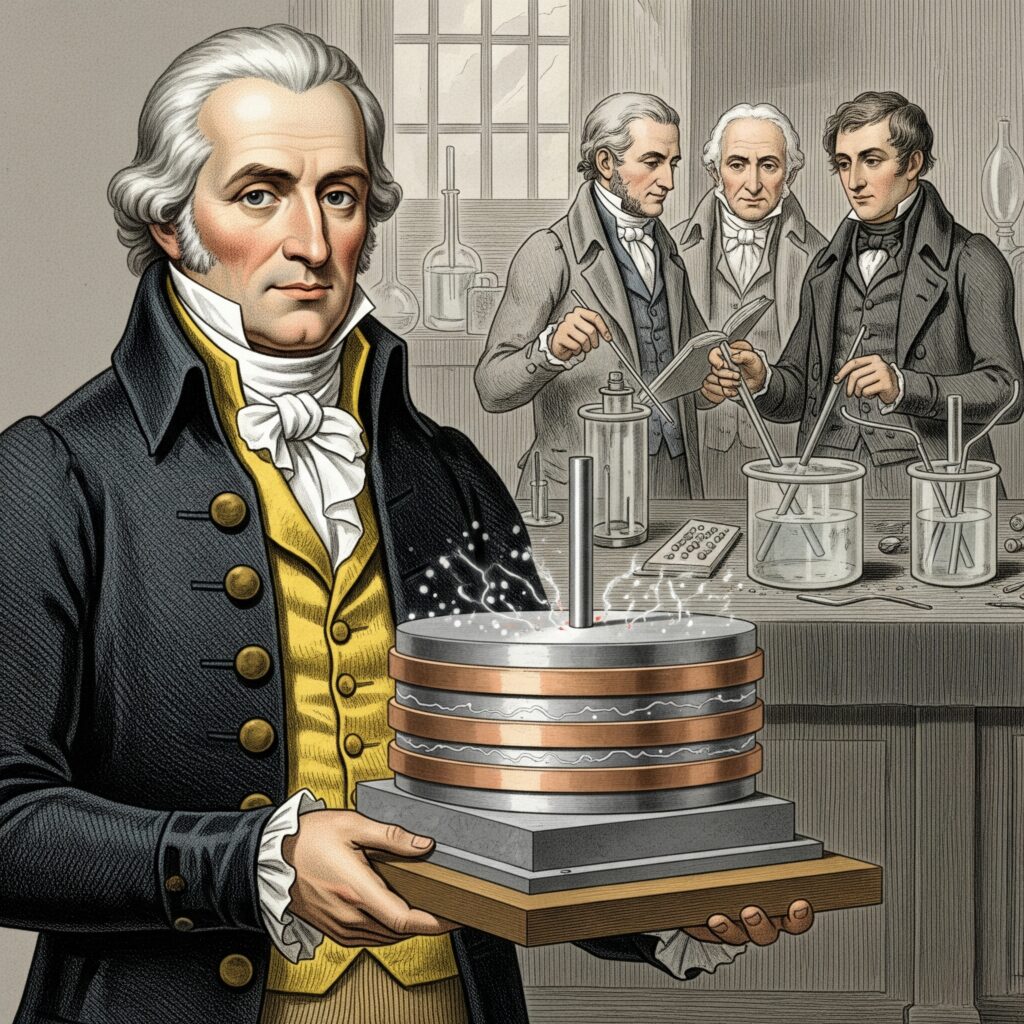

Die Volta’sche Säule und die Begründung der dynamischen Elektrizität (Anfang 19. Jahrhundert)

Um das Jahr 1800 gelang Alessandro Volta ein fundamentaler Durchbruch: Mit der Konstruktion der Volta’schen Säule – einer seriellen Anordnung von Kupfer- und Zinkelementen, getrennt durch elektrolytgetränkte Separatoren – wurde erstmals ein kontinuierlicher elektrischer Strom erzeugt. Dies markierte einen Paradigmenwechsel von der bis dahin primär untersuchten, flüchtigen statischen Elektrizität hin zur kontrollierbaren dynamischen Elektrizität. Diese Entdeckung initiierte eine Phase intensiver Forschungstätigkeit. Chemiker wie Sir Humphry Davy und dessen Assistent Michael Faraday in England nutzten diesen konstanten Stromfluss für elektrolytische Untersuchungen, die zur Zerlegung von Wasser und zur Isolierung bis dahin unbekannter Elemente wie Kalium und Natrium führten. Elektrizität wurde somit in einen direkten Zusammenhang mit den fundamentalen chemischen Bindungen der Materie gebracht, was auf eine tiefgreifende Verbindung zwischen Materie und Energie hindeutete. Dies eröffnete weitreichende Perspektiven für industrielle Anwendungen und medizinische Therapien, wenngleich letztere initial noch stark von empirischen Ansätzen geprägt waren.

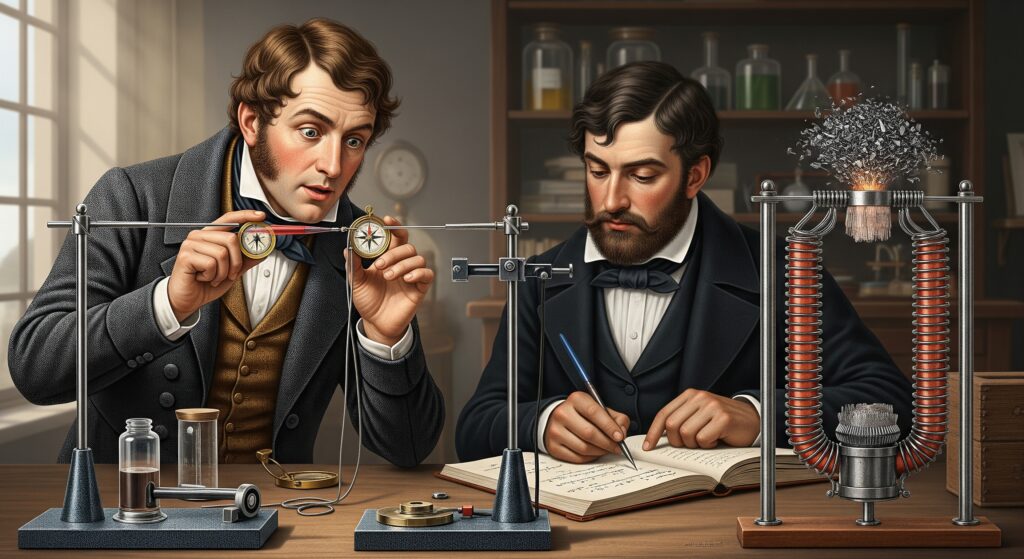

Elektromagnetismus – Die Synthese zweier fundamentaler Kräfte (1820er – 1830er Jahre)

Die 1820er Jahre brachten die Erkenntnis einer fundamentalen Verknüpfung zwischen elektrischen und magnetischen Phänomenen. Hans Christian Ørsteds eher zufällige Beobachtung im Jahr 1820, dass ein stromdurchflossener Leiter eine Magnetnadel abzulenken vermag, erregte erhebliches Aufsehen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dies lieferte den empirischen Beleg für die Interdependenz dieser beiden Kräfte. André-Marie Ampère in Frankreich erkannte umgehend die Tragweite dieser Entdeckung und formulierte binnen kurzer Zeit die mathematischen Gesetzmäßigkeiten dieser Wechselwirkung. Johann Schweigger entwickelte das Galvanometer, ein empfindliches Instrument zur Messung elektrischer Ströme, basierend auf der Multiplikation des magnetischen Effekts durch mehrfache Drahtwicklungen um die Nadel. Kurz darauf demonstrierten François Arago und Humphry Davy die Magnetisierung von Eisen durch stromdurchflossene Leiter, und William Sturgeon konstruierte 1825 den ersten funktionstüchtigen Elektromagneten. Zwei zuvor als separat betrachtete Naturkräfte wurden somit als Manifestationen eines übergeordneten physikalischen Prinzips erkannt. Ungeachtet dieser Fortschritte deklarierte Professor Peter Barlow in England den elektromagnetischen Telegrafen als praktisch undurchführbar – ein Beispiel für die mitunter konservative Einschätzung des Potenzials neuer Technologien. Von entscheidender Bedeutung für die Überwindung solcher Fehleinschätzungen waren die Arbeiten Joseph Henrys in den Vereinigten Staaten. Er entwickelte leistungsstarke „Intensitätsmagnete“ mit zahlreichen Drahtwicklungen und erkannte die Notwendigkeit spezifischer „Intensitätsbatterien“ für die Signalübertragung über große Distanzen. Seine erfolgreiche Demonstration der Fernsignalisierung mittels Elektromagneten legte eine wesentliche Grundlage für die spätere Entwicklung des Telegrafen.

Das Zeitalter der Telegrafie – Die Überwindung räumlicher Distanzen (1830er – 1860er Jahre)

Aufbauend auf den fundamentalen Entdeckungen von Galvani, Volta, Ørsted, Ampère und Henry gelang es Samuel Morse, einem amerikanischen Künstler und Erfinder, die verschiedenen Komponenten zu einem praktisch anwendbaren System zu synthetisieren. Morse zeichnete sich weniger als originärer wissenschaftlicher Entdecker denn als ein brillanter Integrator und Anwender bestehenden Wissens aus. In Kollaboration mit Alfred Vail, der maßgeblich zur Entwicklung des Punkt-Strich-Codes beitrug, realisierte er 1844 den ersten kommerziell erfolgreichen elektrischen Telegrafen. Die erste offizielle telegrafische Nachricht – „What hath God wrought!“ – markierte den Beginn einer neuen Ära der Kommunikation. Die Telegrafie revolutionierte den Informationsfluss, beschleunigte Handelsentscheidungen, beeinflusste die Kriegsführung und führte zu einer signifikanten Reduktion der wahrgenommenen räumlichen Distanzen. Parallel hierzu legte Michael Faradays bahnbrechende Entdeckung der elektromagnetischen Induktion im Jahr 1831 – die Erzeugung eines elektrischen Stroms durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld – die theoretische Grundlage für die Entwicklung von Dynamos und Generatoren, also Maschinen zur Konversion mechanischer in elektrische Energie. Ein weiteres monumentales Projekt dieser Epoche war die Verlegung des ersten funktionierenden transatlantischen Telegrafenkabels durch den unermüdlichen Cyrus W. Field im Jahr 1866. Nach zahlreichen Fehlschlägen verband dieses Kabel Europa und Nordamerika und erforderte den Einsatz hochempfindlicher Empfangsinstrumente, wie des von Sir William Thomson (Lord Kelvin) entwickelten Spiegelgalvanometers, um die über Tausende von Kilometern stark gedämpften Signale noch detektieren zu können. Der Globus war somit endgültig elektrisch vernetzt.

Elektrische Beleuchtung und industrielle Kraftanwendung (Mitte bis Ende 19. Jahrhundert)

Faradays Forschungsarbeiten zur elektromagnetischen Induktion ermöglichten die Erzeugung elektrischer Energie im industriellen Maßstab und leiteten somit das Zeitalter der elektrischen Energietechnik ein. Ein signifikanter Meilenstein war die Entwicklung des selbsterregenden Dynamos um 1867 durch Forscher wie Werner von Siemens und Charles Wheatstone. Diese Maschinen nutzten einen Teil des von ihnen generierten Stroms zur Erregung ihrer eigenen Feldmagnete, was ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich zu früheren Konstruktionen mit Permanentmagneten erheblich steigerte. Zénobe Grammes Weiterentwicklung des Ringankers führte zudem zu einer gleichmäßigeren Gleichstromabgabe. Mit dieser neu verfügbaren und leistungsstarken Energiequelle avancierte die Elektrizität zu einer transformativen Kraft für Industrie und Alltag. Bogenlampen, charakterisiert durch ihre hohe Lichtintensität, illuminierten Straßen, Fabrikhallen und öffentliche Plätze. Für den häuslichen Gebrauch und kleinere Räumlichkeiten erwiesen sie sich jedoch als zu intensiv. Hier schufen Thomas Edison in Amerika und Joseph Swan in England Ende der 1870er Jahre mit der Entwicklung praxistauglicher Glühlampen, basierend auf Kohlefäden in evakuierten Glaskolben, eine adäquate Lösung. Das elektrische Licht veränderte das städtische Leben und die Arbeitsbedingungen fundamental, indem es die Nachtstunden nutzbar machte und die Sicherheit erhöhte. Parallel dazu erfolgte die Elektrifizierung des Transportwesens: Die erste elektrische Eisenbahn, 1879 von Siemens & Halske in Berlin vorgestellt, bot eine saubere, geräuscharme und effiziente Alternative zu pferdebespannten Fahrzeugen und emissionsreichen Dampflokomotiven im städtischen Nahverkehr. Elektrizität wurde zum unverkennbaren Symbol der Modernität und des technologischen Fortschritts.

Übertragung der menschlichen Stimme und die Erforschung elektromagnetischer Wellen (Ende 19. Jahrhundert)

Die Übertragung von Informationen mittels Elektrizität erreichte mit Alexander Graham Bells Erfindung des Telefons im Jahr 1876 eine neue qualitative Stufe. Basierend auf seinen Arbeiten im Bereich der Gehörlosenpädagogik und Kenntnissen früherer Experimente zur akustischen Übertragung gelang es ihm, artikulierte menschliche Sprache über elektrische Leitungen zu transmittieren. Das Telefon, initial von einigen Zeitgenossen als wissenschaftliche Kuriosität betrachtet, revolutionierte die persönliche und geschäftliche Kommunikation und wurde später durch die Entwicklung des empfindlicheren Kohlemikrofons durch David Edward Hughes und Thomas Edison maßgeblich verbessert. Das späte 19. Jahrhundert war zudem Zeuge der Anfänge der drahtlosen Telegrafie. Aufbauend auf den theoretischen Vorhersagen elektromagnetischer Wellen durch James Clerk Maxwell und deren experimentellem Nachweis durch Heinrich Hertz in den 1880er Jahren, gelang es Guglielmo Marconi erfolgreich, Signale ohne physische Kabelverbindungen über stetig wachsende Distanzen zu senden. Die Vorstellung, dass Information unsichtbar durch den Äther übertragen werden könnte, übte eine erhebliche Faszination aus. Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung der X-Strahlen im Jahr 1895 eröffnete ein weiteres Fenster zu unsichtbaren Phänomenen. Diese neuartigen Strahlen, die Materie zu durchdringen und das Innere von Objekten sichtbar zu machen vermochten, revolutionierten die medizinische Diagnostik und demonstrierten eindrücklich das noch unerschlossene Potenzial naturwissenschaftlicher Forschung.

Die fortschreitende Elektrifizierung

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Elektrizität, obgleich ihre fundamentale Natur den Wissenschaftlern in Teilen weiterhin ein Rätsel blieb, zu einer beherrschbaren und vielfältig anwendbaren Energieform geworden. Sie hatte sich von einem primär philosophisch-spekulativen Konzept zu einer treibenden ökonomischen, sozialen und kulturellen Kraft entwickelt. Von den ersten Beobachtungen am Bernstein bis hin zu illuminierten Metropolen, globalen Kommunikationsnetzwerken und der visionären Konzeption drahtloser Übertragungssysteme manifestierte sich die Elektrizität als ein „mysteriöser, stiller, unsichtbarer und mächtiger mechanischer Agent“, der, durch menschlichen Erfindergeist aktiviert und gelenkt, bereitstand, vielfältige Aufgaben zu übernehmen. Die von unermüdlicher wissenschaftlicher Neugier und dem Streben nach Fortschritt getriebene Entdeckungsreise war keineswegs abgeschlossen. Die Pioniere des 19. Jahrhunderts hatten ein solides Fundament geschaffen, auf welchem die noch weitreichenderen technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts aufbauen sollten.

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools genutzt. Bilder und Videos mit KI erstellt.

Schreibe einen Kommentar