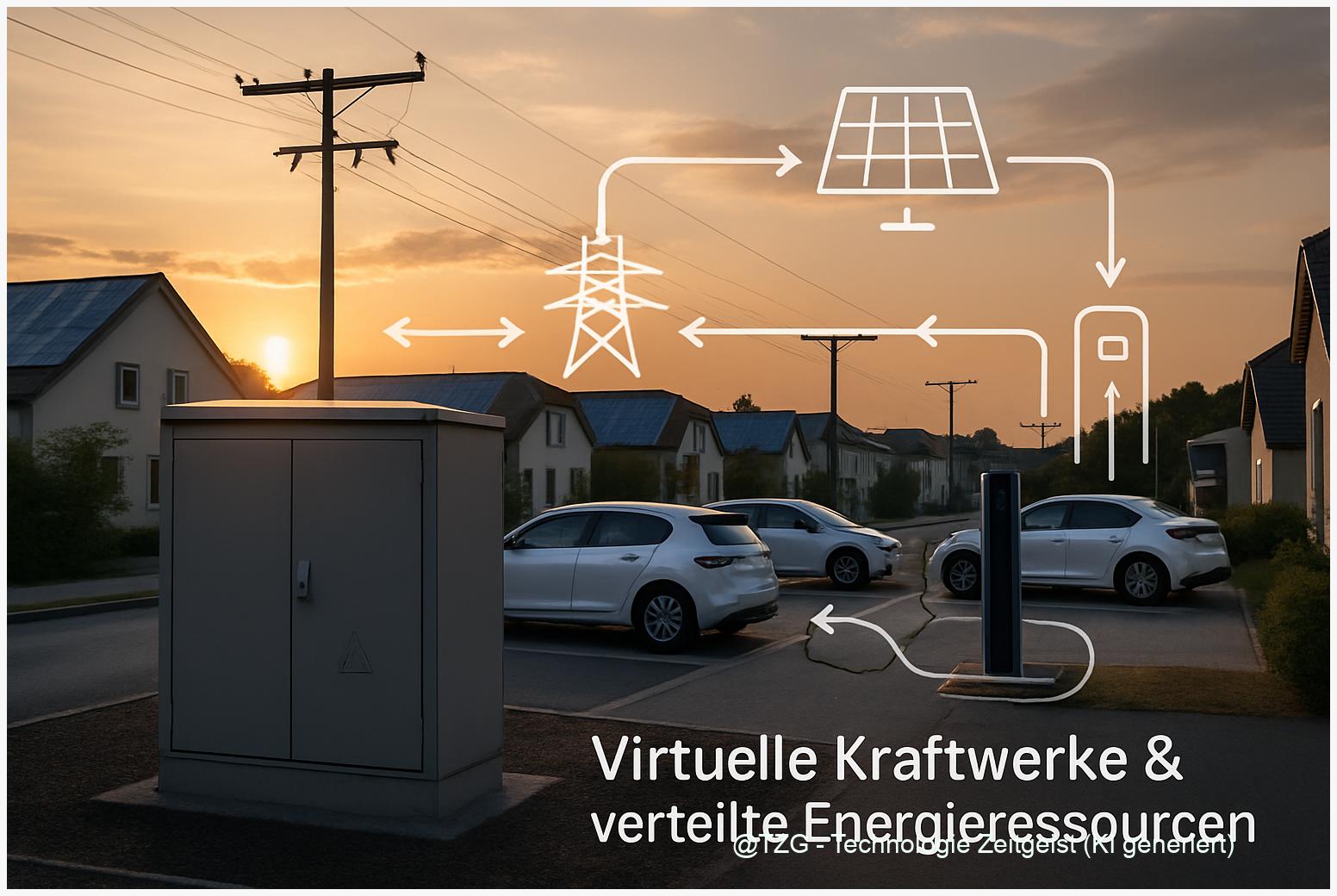

Erfahren Sie, wie virtuelle Kraftwerke (VPP) mit verteilten Energieressourcen (DER) Netzresilienz stärken und Spitzenlasten steuern – verständlich erklärt.

Kurzfassung

Virtuelle Kraftwerke (VPP) bündeln verteilte Energieressourcen (DER) zu einem digitalen Team für Spitzenlastmanagement und mehr Netzresilienz. Der Artikel zeigt, wie Steuerung, Märkte und Algorithmen zusammenspielen, wo VPPs heute wirken und wo Grenzen liegen. Er beleuchtet Technik, Anwendungsfälle in Städten und Industrie sowie Regulierung und Geschäftsmodelle – sachlich erklärt, mit Quellenhinweisen und klaren Handlungsempfehlungen für Entscheider:innen.

Einleitung

Stromnetze brauchen heute mehr Flexibilität als jemals zuvor – nicht nur wegen erneuerbarer Einspeisung, sondern auch wegen neuer Lasten wie Wärmepumpen und E-Autos. Virtuelle Kraftwerke, kurz VPP, orchestrieren verteilte Energieressourcen so, dass sie wie ein einziges, zuverlässiges Kraftwerk handeln. Die Internationale Energieagentur bewertet das Potenzial vernetzter DER als zentralen Hebel für stabile, effizientere Systeme Stand: 2023 (Quelle)

. Eine aktuelle Übersichtsarbeit ordnet VPPs als Schlüsselspieler im künftigen Energiesystem ein Jahr: 2024 (Quelle)

.

Grundlagen: Was sind VPPs und DERs, und wie funktionieren sie technisch?

Ein virtuelles Kraftwerk ist im Kern Software: Es verbindet viele kleine Anlagen – Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Ladepunkte, kleine KWK – zu einem steuerbaren Portfolio. Sensorik, Prognosen und Optimierungsalgorithmen entscheiden, wann Energie erzeugt, gespeichert oder verbraucht wird. So wird aus vielen Einheiten ein koordinierter Akteur, der planbar Leistung bereitstellt und auf Marktsignale reagiert (Übersichtsarbeit).

Technisch läuft das in Schichten: Feldgeräte senden Messwerte an eine Leitplattform. Dort berechnen Modelle Erzeugungs- und Lastprognosen, berücksichtigen Netzrestriktionen und Preise und geben Fahrpläne an die Anlagen zurück. Schnittstellen zu Netzbetreibern (DSO/TSO), Börsen und Bilanzkreisen sorgen dafür, dass diese Fahrpläne marktkonform und netzdienlich sind (Übersichtsarbeit).

Warum das wichtig ist? Verteilte Energieressourcen werden in der Breite erst dann systemdienlich, wenn sie sichtbar und steuerbar sind. Die IEA betont, dass digitale Vernetzung und Aggregation die Brücke zwischen Millionen Anlagen und einem stabilen Gesamtsystem schlagen (IEA). In der Praxis zeigen Anbieter wie Next Kraftwerke, wie ein VPP Erzeugung, Speicher und flexible Lasten in Echtzeit koordiniert und an Märkten vermarktet (Praxisplattform).

Ein kurzer Realitätscheck gehört dazu: Kommunikation fällt aus, Prognosen irren sich, Geräte veralten. Belastbare VPPs arbeiten deshalb mit Fallback-Strategien, Cybersecurity-Standards und Qualitätsmetriken. Eine aktuelle Review ordnet genau diese Robustheit als zentrale Reifegradfrage ein Jahr: 2024 (Quelle)

. So wird aus Technologie Versorgungszuverlässigkeit – leise im Hintergrund, aber wirksam.

Wie VPPs Spitzenlasten managen: Steuerung, Marktmechanismen und Algorithmen

Spitzenlastmanagement beginnt mit Vorhersagen. VPPs kombinieren Wetter- und Lastdaten, um Erzeugung, Verbrauch und Speicherzustände in den kommenden Stunden zu schätzen. Darauf setzt eine Optimierung, die Zielgrößen wie Kosten, Emissionen, Flexibilität und Netzrestriktionen balanciert. Je besser diese Pipeline, desto präziser können Lastspitzen gekappt und Erlöse gehoben werden (Übersichtsarbeit).

Ökonomisch spielen VPPs auf mehreren Bühnen: Day-Ahead und Intraday dienen der Energiebeschaffung beziehungsweise -vermarktung; Regelleistungs- und Reservemärkte vergüten schnelle Abrufe; lokale Flexibilitätsplattformen adressieren Engpässe im Verteilnetz. Der geschäftliche Erfolg hängt von Prognosegüte, Portfolio-Diversität, Kommunikationsstabilität und klaren Zugangsregeln für Aggregatoren ab (Übersichtsarbeit).

Netzseitig sind zwei Dinge entscheidend: Transparenz und Koordination. Netzbetreiber brauchen Sichtbarkeit bis zur Trafostation und darunter, sonst werden lokale Spannungen oder Überlasten übersehen. Die IEA empfiehlt daher, Mess- und Telemetrie-Infrastruktur gezielt auszubauen und Daten standardisiert bereitzustellen (IEA). VPPs können dann netzdienliche Dienste erbringen – von Frequenzhaltung bis Spannungshaltung – ohne das Netz zu belasten (Übersichtsarbeit).

Praktisch heißt das: Ein Quartier verschiebt Wärmepumpenlaufzeiten um Minuten, ein Gewerbebetrieb entlädt seine Batterie gezielt in Lastspitzen, eine Flotte Ladesäulen moduliert Stromstärke leicht. In Summe entsteht ein fühlbarer Effekt – orchestriert durch Software, abgesichert durch Verträge und Standards. Die Relevanz dieser Flexibilität wird in einschlägigen Analysen ausdrücklich hervorgehoben Stand: 2023 (Quelle)

.

Praxisfälle und Messdaten: Einsatz in Verteilnetzen, Stadtquartieren und Industrie

Wie sieht das im Feld aus? Kommerzielle Plattformen zeigen, dass VPPs heute reale Portfolios steuern und am Markt platzieren. Next Kraftwerke beispielsweise verknüpft erneuerbare Erzeuger, Speicher und flexible Verbraucher über eine zentrale Leitwarte und verkauft die daraus entstehende Flexibilität an verschiedenen Märkten – inklusive Regelleistung (Praxisplattform). Solche Anbieter liefern wertvolle Betriebserfahrungen zu Verfügbarkeit, Reaktionszeit und Vertragsformen.

In Stadtquartieren fokussieren VPPs auf lokale Engpässe. Sie koordinieren PV-Dächer, Heimspeicher und Wärmepumpen so, dass das Niederspannungsnetz stabil bleibt und Stromkosten sinken. Die wissenschaftliche Literatur dokumentiert, dass VPPs dazu beitragen können, sowohl netzdienliche Dienste als auch wirtschaftliche Vorteile zu kombinieren – unter der Voraussetzung transparenter Datenflüsse und klarer Marktprodukte (Übersichtsarbeit).

Im industriellen Umfeld stehen planbare Lastverschiebungen, Peak Shaving und Eigenverbrauchsoptimierung im Vordergrund. VPPs bieten hier einen Rahmen, um Grenzen der Produktionslogik mit Netzanforderungen zu versöhnen: Wenn ein Betrieb kurzzeitig Strom spart oder eine Batterie entlädt, kann er netzseitig helfen und zugleich Erlöse erzielen. Die IEA plädiert dafür, diese Potenziale durch standardisierte Schnittstellen und faire Anreize leichter hebbar zu machen (IEA).

Messdaten sind der Prüfstein. Sie zeigen, ob Flexibilität zuverlässig verfügbar ist und ob Engpässe wirklich entschärft werden. Reviews ordnen die Evidenzlage als solide, aber heterogen ein: Viele Resultate basieren auf Einzelfallstudien, weshalb Skalierbarkeit und Langzeit-Ökonomie weiter erforscht werden müssen Jahr: 2024 (Quelle)

. Für Entscheider:innen heißt das: Pilotieren, messen, lernen – und erfolgreiche Muster skalieren.

Auswirkungen und Politik: Netzintegration, Regulierung, Geschäftsmodelle und Risiken

VPPs sind Kitt zwischen Technik und Markt. Damit sie wirken, brauchen sie verlässliche Spielregeln: klare Produktdefinitionen für Flexibilität, neutrale Zugänge für Aggregatoren, saubere Bilanzierungsregeln und abgestimmte Prozesse zwischen Verteil- und Übertragungsnetz. Forschungsüberblicke empfehlen genau diese Bausteine, um Investitionssicherheit und Systemnutzen zusammenzuführen (Übersichtsarbeit).

Für Netzbetreiber steht Transparenz ganz oben. Ohne dichte Mess- und Steuersignale lässt sich lokale Flexibilität nicht sicher heben. Die IEA rät deshalb zu einem zielgerichteten Ausbau von Smart Metering, Inverter-Telemetrie und standardisierten Datenzugängen – mit Datenschutz und Cybersecurity als Grundbedingung (IEA). Diese Hausaufgaben bilden das Fundament für skalierbare VPPs.

Geschäftsmodelle bleiben divers: Portfoliovermarktung über Energiemärkte, Bereitstellung von Regelleistung, netzdienliche Flexibilität für DSOs sowie Dienstleistungen wie Prognose, Optimierung und Betriebsführung. Wirtschaftlichkeit hängt von lokaler Regulierung, Preissignalen und Portfoliostruktur ab. Reviews warnen zugleich vor überzogenen Erwartungen, solange standardisierte Evidenz und Langzeitdaten fehlen Jahr: 2024 (Quelle)

.

Und die Risiken? Neben IT-Sicherheit und Datenschutz sind es Rebound-Effekte, fehlerhafte Anreize und die Gefahr, Netzengpässe zu verlagern statt zu lösen. Gute Governance adressiert das durch klare Rollen, Monitoring und Sanktionen. Die Botschaft: Virtuelle Kraftwerke entfalten ihren Nutzen dann, wenn Technik, Markt und Regulierung zusammenspielen – leise, zuverlässig, skalierbar (IEA) (Übersichtsarbeit).

Fazit

Virtuelle Kraftwerke sind kein Hype, sondern ein pragmatisches Betriebssystem für die Energiewende. Sie bündeln verteilte Ressourcen, senken Lastspitzen und stabilisieren Netze – sofern Transparenz, klare Regeln und robuste Technik vorhanden sind. Setzen Sie auf drei Schritte: Sichtbarkeit erhöhen (Mess- und Telemetrie-Ausbau), Marktzugang klären (Standardprodukte, faire Regeln), Betrieb professionalisieren (Prognosen, Cybersecurity, KPIs). So wird aus Flexibilität verlässliche Versorgungsqualität.

Diskutieren Sie mit: Welche Anwendung für virtuelle Kraftwerke hat bei Ihnen den größten Hebel? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren oder auf LinkedIn.

Schreibe einen Kommentar