Subsea-Inspektionsdrohnen für Offshore-Anlagen: schneller, sicherer, kosteneffizient – Leitfaden mit Praxisfällen und Compliance-Hinweisen

Kurzfassung

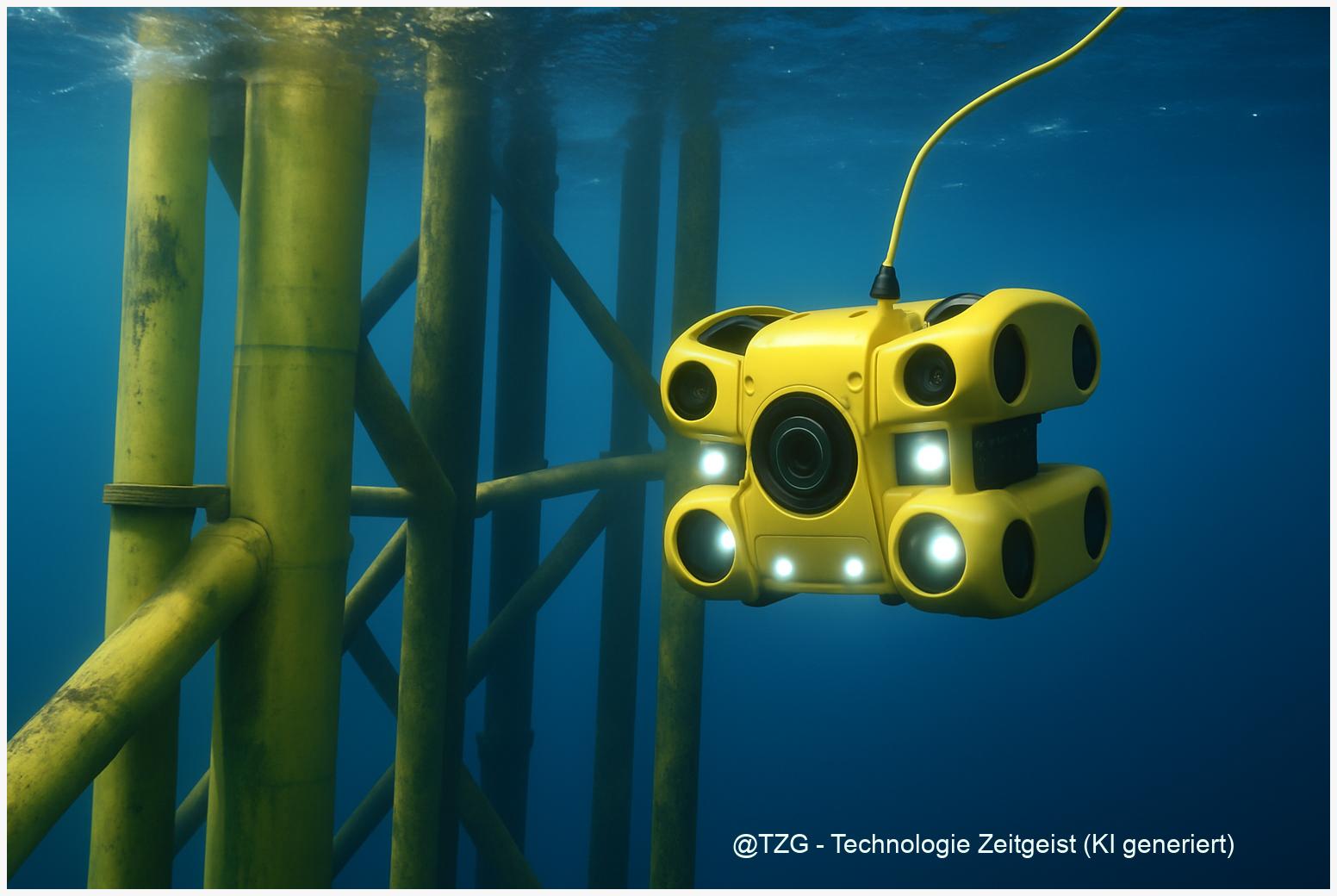

Subsea-Inspektionsdrohnen an Offshore-Energieanlagen reduzieren Risiken, senken Betriebskosten und schaffen schneller verlässliche Befunde. Dieser Leitfaden zeigt, wie Betreiber ROVs und AUVs kombinieren, Daten sauber in digitale Zwillinge überführen und Compliance mit Klassgesellschaften absichern. Mit echten Praxisbeispielen und konkreten Handlungsschritten behalten Sie den Überblick – von Sensorik bis Remote Operations.

Einleitung

Eine dokumentierte Tankinneninspektion dauerte nur 24 Minuten statt zuvor mehreren Tagen (Stand: 2024; Einheit: Minuten versus Tage; Fallstudie) (Quelle).

Das ist der Startpunkt unserer Reise in die Praxis von Subsea-Inspektionsdrohnen. Für Betreiber:innen von Offshore-Wind und Öl & Gas bedeutet das: weniger Risiko, weniger Stillstand, mehr verwertbare Daten.

Sie erfahren, welche Plattformen sich für welche Aufgaben eignen, wie Sie Daten effizient in Ihre Cloud- und Asset-Prozesse integrieren und wie Sie die Abstimmung mit Klassgesellschaften angehen. Am Ende haben Sie eine klare Roadmap, die Sie direkt anwenden können.

Warum Subsea-Inspektionsdrohnen Offshore-Anlagen transformieren

Subsea-Inspektionsdrohnen Offshore machen Inspektionen planbarer und sicherer. Sie umgehen gefährliche Einsätze im Wasser und reduzieren die Abhängigkeit von großen Schiffen. Besonders stark sind sie bei wiederkehrenden Sicht- und Messaufgaben rund um Fundamente, Kabeltrassen und Rümpfe. Betreiber:innen gewinnen Handlungsspielräume, weil Inspektionen schneller angesetzt und bei gutem Wetterfenster abgeschlossen werden können.

Der dokumentierte Effizienzsprung ist greifbar:

Hersteller- und Projektberichte zeigen Zeitgewinne bis ungefähr dem Doppelten gegenüber traditionellen Methoden durch adaptive Autonomie und Edge-Processing (Stand: 2024; Einheit: Verhältnis der Durchlaufzeiten; Methode: Fallbeispiele) (Quelle).

Diese Beschleunigung reduziert Liegezeiten und erhöht die Datenaktualität, was präzisere Wartungsentscheidungen ermöglicht.

Auch die Kostenperspektive ist belegt:

Einzelfälle berichten Einsparungen von mehreren Tausend bis über 100 000 USD durch den Wegfall von Trockendock- und Rüstkosten sowie reduzierten Stillstand (Stand: 2024; Einheit: USD; Methode: Fallstudie, Herstellerangabe) (Quelle).

Wichtig: Das sind keine Marktmittelwerte, sondern dokumentierte Projektwerte. Für Ihre Kalkulation sollten Sie deshalb Szenarien vergleichen und lokale Tagessätze, Wetterfenster und Hafenlogistik berücksichtigen.

“Drohnen nehmen den gefährlichen Teil der Arbeit ab – Menschen entscheiden mit besseren Daten.”

In Summe entsteht ein robuster Business Case: schnelle Sichtprüfungen mit Beobachtungs-ROVs, strukturierte Surveys mit Hovering-AUVs und gezielte Eingriffe mit leistungsstarken tethered ROVs. Entscheidend ist, die Stärken zu kombinieren und Ihre Prozesse auf Datenqualität, Wiederholbarkeit und Berichtsstandards zu trimmen.

Technik: ROV, AUV und Sensorik in der Tiefe

Für planbare Inspektionen gilt: Wählen Sie das Fahrzeug nach Aufgabe. Tethered ROVs bieten stabile Energieversorgung und Bandbreite für Live-Videos sowie Werkzeugeingriffe. Kompakte Beobachtungs-ROVs sind schnell mobilisiert und ideal für visuelle Checks. Hovering-AUVs punkten bei wiederkehrenden Surveys – autonom, effizient und ohne Leine.

Die Sensorik entscheidet über die Qualität der Befunde. Bewährt sind hochauflösende Kameras, Multibeam-Echolote, bildgebende Sonare sowie Magnetometer. In Kombination mit Photogrammetrie und Laserskalierung gewinnen Sie metrische Befunde statt reiner Momentaufnahmen. Für Materialprüfungen kommt Ultraschall für Wanddickenmessungen hinzu – wichtig bei Korrosionsfragen.

Ein Praxisbeispiel zeigt, wie Sensorfusion wirkt:

Die Kombination aus Multibeam und Magnetometern ermöglichte in einem Hafenprojekt eine detaillierte Bathymetrie und die Detektion von Munitionsresten in geringer Wassertiefe von etwa ein bis zehn Metern (Stand: 2024; Einheit: Meter; Methode: Feldfall) (Quelle).

Solche Setups eignen sich auch für Kabeltrassen oder Scour-Monitoring an Monopiles, wo sich die Sohle dynamisch verändern kann.

Für die Pipeline der Daten empfehlen sich Edge-Algorithmen, die Anomalien markieren und Clips priorisieren. So übertragen Sie weniger Daten und kommen schneller zu Freigaben.

Feldberichte zeigen, dass adaptive Autonomie und Onboard-Verarbeitung die Durchlaufzeit spürbar verkürzen und die Übertragung auf das Wesentliche verdichten (Stand: 2024; Einheit: qualitative Leistungswirkung; Methode: Fallberichte) (Quelle).

| Plattform | Stärken | Typische Aufgaben |

|---|---|---|

| Tethered ROV | Hohe Bandbreite, Werkzeuge, stabile Lage | Intervention, Close Visual Inspection |

| Beobachtungs-ROV | Schnelle Mobilisierung, kleines Team | Sichtprüfung, Lecksuche |

| Hovering AUV | Autonom, effizient, kein Tether | Fundament- und Kabel-Surveys |

Betrieb: Datenpipeline und Remote Operations

Technik ist nur die halbe Miete. Der Betrieb entscheidet, ob Inspektionen pünktlich, konsistent und auditierbar ins Asset-Management fließen. Starten Sie mit einer klaren Datenarchitektur: standardisierte Dateinamen, Metadaten, Synchronisation in Ihr DMS und eine QA/QC-Stufe mit Vier-Augen-Prinzip. Edge-Processing markiert Anomalien, komprimiert Videoclips und priorisiert die Übertragung in Richtung Cloud oder Rechenzentrum an Land.

Remote Operations Centers bündeln Können und Kapazität. Crews offshore werden entlastet, während Spezialist:innen onshore mehrere Einsätze parallel unterstützen. Besonders wertvoll ist das bei knappen Wetterfenstern oder wenn die Upload-Bandbreite begrenzt ist. Dann zählt jedes Megabyte, und Algorithmen helfen, nur relevante Sequenzen zu übertragen.

Aus der Praxis kommen Hinweise, wie Logistik und Fernbetrieb zusammenspielen:

Fernmissionen und erweiterte Reichweiten wurden in Nordsee-Projekten demonstriert; dokumentiert sind etwa Langstreckenflüge für die Offshore-Logistik mit dreistelligen Kilometerdistanzen, die die operative Reife unbemannter Systeme unterstreichen (Stand: 2024; Einheit: Kilometer; Methode: Feldtest-Reporting) (Quelle).

Für Inspektionen bedeutet das: weniger Crew-Wechsel, schnellere Freigaben und eine bessere Ausnutzung kurzer Wetterfenster.

Für Microsoft-orientierte Umgebungen empfiehlt sich die Integration in Azure-Dienste: Storage mit Richtlinien für Unveränderlichkeit, Functions für automatische Transkodierung, und Purview für Data Governance. So bleiben Daten nachvollziehbar, revisionssicher und bereit für Analytik – etwa zur Trendbeobachtung von Korrosion oder Scour.

Compliance und Praxisfälle im Überblick

Regulatorik ist kein Showstopper, aber sie verlangt frühe Abstimmung. Der verfügbare Sonderbericht zeigt Zusammenarbeit mit Klassgesellschaften und Genehmigern, nennt jedoch keine vollständigen nationalen Checklisten. Heißt für Sie: Annahmen transparent machen, Testscope definieren, Dokumentation früh mit Stakeholdern teilen. Planen Sie Freigaben für BVLOS-Operationen, Hafen- und Offshore-Zugänge und die Anforderungen für Berichte nach Klass-Standard.

Praxisfälle liefern wertvolle Leitplanken. Eine dokumentierte Hafenvermessung kombinierte USV-Plattformen mit Magnetometern und Sonaren und schuf belastbare Entscheidungsgrundlagen für Räumungen und Bau.

Die Wassertiefe lag im niedrigen einstelligen Bereich bis rund zehn Meter, was die Tauglichkeit der Sensorik für flache, dynamische Gewässer bestätigt (Stand: 2024; Einheit: Meter; Methode: Feldfall) (Quelle).

Für Offshore-Wind lassen sich diese Muster auf Monopile- und Jacket-Strukturen übertragen: regelmäßige visuelle Prüfungen, periodische Surveys, gezielte Eingriffe.

Ebenso relevant ist der Business-Case.

Einzelfallberichte nennen Einsparungen im fünf- bis sechsstelligen USD-Bereich, vor allem durch vermiedene Trockendock-Aufenthalte und kürzere Stillstände (Stand: 2024; Einheit: USD; Methode: Fallstudienangabe) (Quelle).

Für Ihre Kalkulation lohnt ein Pilot mit klaren KPIs: Inspektionsdauer, Anzahl bestätigter Befunde, Aufwand für Nacharbeiten, Datenqualität. Subsea-Inspektionsdrohnen Offshore zahlen sich besonders dort aus, wo Anlagen weit draußen liegen und Wetterfenster eng sind.

Fazit

Subsea-Inspektionsdrohnen sind der schnellste Weg zu sichereren, datengetriebenen Offshore-Entscheidungen. Der Mix aus Beobachtungs-ROVs, Hovering-AUVs und leistungsstarken tethered ROVs liefert Tempo, Qualität und weniger Risiko. Wer Edge-Processing, saubere Datenpipelines und klare Freigabeprozesse kombiniert, steigert die Wirkung zusätzlich. Starten Sie mit einem fokussierten Pilot, messen Sie konsequent und skalieren Sie, was funktioniert.

Konkrete Takeaways: Asset-geeignete Plattform wählen, Sensorpakete standardisieren, Daten-Workflows in Azure & Co. automatisieren, früh mit Klassgesellschaften abstimmen und Reporting-Vorlagen fixieren. So entsteht aus Technik echter Mehrwert.

Diskutieren Sie mit: Welche Inspektionsaufgabe eignet sich bei Ihnen am besten für einen Pilot mit Subsea-Inspektionsdrohnen Offshore?

Schreibe einen Kommentar