Schwimmende Windkraft mit Tension-Leg-Plattformen bringt die Energiewende voran und senkt CO2. Jetzt erfahren, wie Frankreichs Offshore-Projekte den Wandel treiben!

Inhaltsübersicht

Einleitung

Tension-Leg-Plattformen: Technik und Aufbruch ins Mittelmeer

Wirtschaftlichkeit und Skalierung: Der Business Case schwimmender Windparks

Große Wirkung, große Herausforderung: Integration ins Netz

Ausblick: Frankreich als Vorreiter und Europas Zukunftschance

Fazit

Einleitung

Die Energiewende benötigt innovative Lösungen, um den Strombedarf klimafreundlich zu decken. Schwimmende Windparks wie das Projekt Provence Grand Large vor Südfrankreich setzen neue Maßstäbe: Tiefe Küstengewässer werden erstmals für erneuerbare Energie nutzbar. Was steckt hinter der Tension-Leg-Plattform-Technologie und wie verändert sie das Spiel? Dieser Artikel beleuchtet die technologische Basis, analysiert Kosten- und Klimavorteile, diskutiert die Integration ins Stromnetz und wirft einen Blick in die Zukunft der schwimmenden Windkraft. Ob für Energieunternehmen, Netzbetreiber oder Investoren – hier finden Sie den konkreten Nutzen und erfahren, wie die Offshore-Technik Frankreichs Weg zur Klimaneutralität gestaltet.

Tension-Leg-Plattformen: Schwimmende Windkraft im Mittelmeer

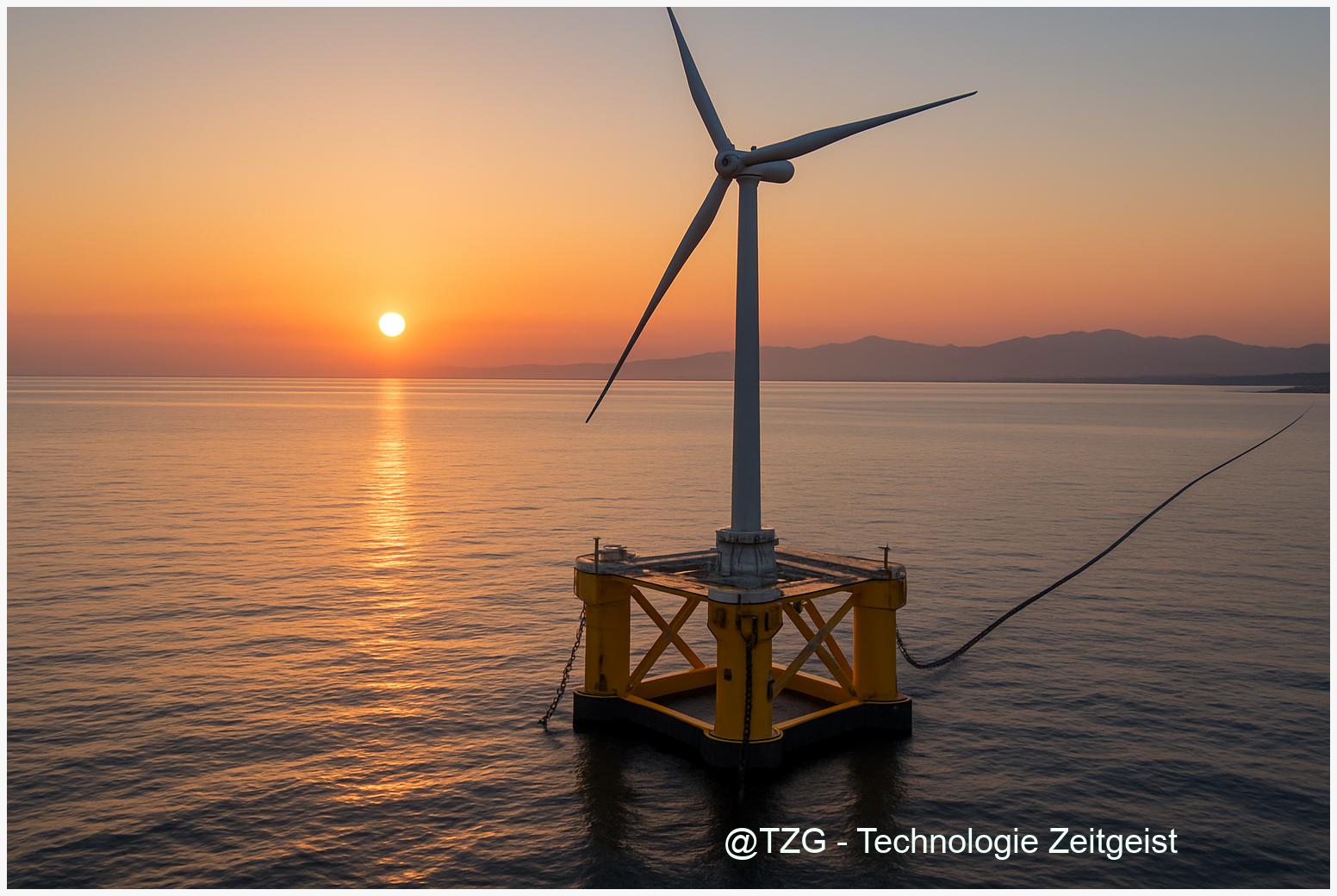

Schwimmende Windkraft treibt die Energiewende im Mittelmeerraum mit enormer Dynamik voran: Das Projekt Provence Grand Large ist Europas erster Windpark mit Tension-Leg-Plattformen (TLP) und liefert seit Ende 2024 erstmals Strom ins Netz. Bereits ein einzelner schwimmender Windpark kann jährlich zehntausende Tonnen CO₂ einsparen und einen relevanten Beitrag zu einem klimaneutralen Stromsystem leisten.

Technik und Zeitplan: Provence Grand Large als Pilot für Nachhaltigkeit

Die drei installierten Siemens Gamesa-Turbinen mit jeweils 8 MW Leistung wurden im September und Oktober 2023 auf ihre schwimmenden TLP-Fundamente gesetzt, die 17 Kilometer vor der Küste von Port-Saint-Louis-du-Rhône verankert sind. Die elektrische Verbindung zum Festland erfolgte im Frühjahr 2024, gefolgt von der schrittweisen Inbetriebnahme bis November 2024. Der Windpark erreicht eine Gesamtkapazität von 24 MW und kann rechnerisch etwa 45.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Die vollständige Inbetriebnahme und Optimierung der Betriebsdaten sind für 2025 geplant (Offshore Wind).

Funktionsweise: Tension-Leg-Plattformen im Vergleich zu klassischen Offshore-Windparks

TLPs unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen festen Offshore-Fundamenten. Während konventionelle Strukturen meist auf Pfählen oder Monopiles im Meeresboden ruhen, schwimmen TLPs an der Oberfläche und werden durch vertikale, straff gespannte Ankerseile (“Tension Legs”) am Meeresgrund fixiert. Das Resultat: extrem hohe Stabilität bei deutlich geringerer Materialnutzung und minimalem Eingriff in den Meeresboden – entscheidend für die Nachhaltigkeit und den CO₂-Fußabdruck. TLPs eignen sich besonders für Wassertiefen zwischen 50 und 200 Metern, wie sie im Mittelmeer typisch sind (Ørsted).

Internationale Pilotprojekte wie WindFloat Atlantic (Portugal) und Hywind (Norwegen) zeigen, dass schwimmende Windparks mit Kapazitätsfaktoren von 40–50 % und Lebensdauern von über 20 Jahren arbeiten können. Das bedeutet: Ein 24-MW-Park wie Provence Grand Large kann jährlich etwa 84 GWh Strom erzeugen und bis zu 33.000 Tonnen CO₂-Einsparung erzielen (EIB).

Die TLP-Technologie eröffnet somit neue Möglichkeiten für die klimaneutrale Stromerzeugung dort, wo klassische Offshore-Lösungen wirtschaftlich oder ökologisch scheitern. Wie sich dies auf die Wirtschaftlichkeit und Skalierung auswirkt, beleuchtet das nächste Kapitel.

Floating Wind im Mittelmeer: CO2-Bilanz, Kosten und Skalierung

Schwimmende Windkraft Energiewende ist im Mittelmeerraum mehr als ein technisches Experiment – sie hat das Potenzial, Klimaneutralität und CO2-Einsparung in den Fokus der Energiepolitik zu rücken. Im Vergleich zur fossilen Stromerzeugung können schwimmende Offshore-Windparks über ihren Lebenszyklus die spezifischen Emissionen auf unter 20 g CO₂/kWh senken – Erdgas liegt bei 490 g CO₂/kWh, Kohle sogar bei 820 g CO₂/kWh. Das entspricht einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um über 95 % und macht Floating Wind zum Herzstück nachhaltiger Erneuerbare Energie im Mittelmeer (vgl. Orsted, IRENA).

CO₂-Einsparung und Lebenszyklusbilanz

Die Lebenszyklusanalyse schwimmender Windparks umfasst Materialproduktion, Installation, Betrieb und Rückbau. Laut aktuellen Studien entstehen die meisten Emissionen in der Bauphase, vor allem durch Stahl und Beton. Über die Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren kompensiert der saubere Betrieb diese Anfangsinvestition mehrfach. Pro installiertem MW lassen sich so jährlich rund 2.000–2.500 t CO₂ gegenüber Kohle einsparen. Damit leisten Floating-Wind-Projekte einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität der Mittelmeerländer (vgl. jetzt-nachhaltig.de, Orsted, IRENA).

Wirtschaftlichkeit: LCOE und Investitionskosten im Vergleich

Der LCOE (Levelized Cost of Electricity) schwimmender Windparks in Südfrankreich liegt 2024 noch über konventionellen Offshore-Projekten: Für Pilotanlagen werden Werte um 110–150 EUR/MWh berichtet. Zum Vergleich: Feste Offshore-Windparks in Europa erreichen bereits 74 EUR/MWh (vgl. S&P Global). Mit Fortschritten in Fertigung, Transport und Installation rechnen Experten damit, dass der LCOE für Floating Wind bis 2030 auf 60–90 EUR/MWh sinken kann und dann konkurrenzfähig ist (vgl. Solarserver). Die Investitionskosten bewegen sich aktuell bei 7–10 Mio. EUR pro installiertem MW, je nach Standort und Plattformdesign (z. B. Provence Grand Large, EolMed).

Skalierung und Lieferkette: Die Rolltreppen-Analogie

Die Wirtschaftlichkeit schwimmender Windkraft gleicht einer Rolltreppe: Startet man allein, ist sie schwer in Gang zu bringen und teuer. Doch mit jedem zusätzlichen Projekt steigen auch Zulieferer, Werften und Häfen auf – die Rolltreppe beschleunigt, Stückkosten sinken. Skalierungseffekte und optimierte Lieferketten ermöglichen, dass Floating Wind mittelfristig nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch überzeugt.

Die nächsten Herausforderungen liegen nun in der zügigen Netzanbindung und Systemintegration – darauf geht das folgende Kapitel detailliert ein.

Integration schwimmender Windparks ins Netz: Chancen & Hürden

Schwimmende Windkraft Energiewende ist keine Zukunftsvision mehr: Mit dem Pilotprojekt Provence Grand Large speist erstmals ein schwimmender Offshore-Windpark Strom direkt ins französische Netz ein. Drei Turbinen mit je 8,4 MW erzeugen gemeinsam 25,2 MW und decken den Jahresverbrauch von rund 45.000 Einwohnern. Doch die Netzintegration bringt neue Anforderungen für ein klimaneutrales Stromsystem.

Netzanbindung, Speicherbedarf und Systemstabilität

Für Erneuerbare Energie wie Offshore-Wind ist die Netzanbindung zentral. Der erzeugte Strom wird über ein 19 Kilometer langes Seekabel zum Umspannwerk an Land geleitet. Die Netzinfrastruktur muss so ausgebaut werden, dass sie die wetterabhängige Einspeisung flexibel aufnehmen kann. Bei einer Gesamtkapazität von 25,2 MW erreicht Provence Grand Large eine erwartete Jahresproduktion von etwa 80 GWh – ausreichend für mehrere Zehntausend Haushalte, aber im Vergleich zu französischen Kernkraftwerken (oft über 1.000 MW) eine kleine, aber wichtige Ergänzung. Für den CO2-Einsparung-Effekt gilt: Jeder eingespeiste MWh Windstrom verhindert durchschnittlich 0,3–0,5 t CO2 gegenüber fossiler Stromerzeugung (Quelle: IEA, Fraunhofer ISE). Das ergibt jährlich rund 24.000–40.000 t CO2-Einsparung.

Der volatile Windstrom stellt Systemstabilität und Speicherbedarf in den Vordergrund. Frankreich investiert daher in Batteriespeicher (z. B. ein 100 MW/200 MWh Projekt bei Paris), um kurzfristige Schwankungen abzufangen und die Netzfrequenz zu stabilisieren. Dennoch bleibt bei großem Windangebot das Risiko temporärer Überlastungen bestehen, was gezielte Netzverstärkungen und digitale Steuerungslösungen erfordert.

Risiken, Vorteile und Hemmnisse für Versorger und Industrie

Die Vorteile der schwimmenden Windkraft für städtische Versorger liegen in der planbaren CO2-Einsparung und dem Beitrag zur Nachhaltigkeit. Industriekunden profitieren von zusätzlicher Versorgungssicherheit und langfristig stabilen Preisen, sofern die Integration gelingt. Risiken bestehen vor allem bei Wetterextremen: Sturmphasen können die Einspeisung sprunghaft erhöhen, Flauten dagegen erfordern flexible Reserveleistung. Technische Herausforderungen – etwa die Wartung der schwimmenden Plattformen und die erschwerte Versicherbarkeit – erhöhen die Betriebskosten. Zudem hinkt Frankreich beim Netzausbau hinterher: Ende 2023 waren erst 1,5 GW Offshore-Wind am Netz, das Ziel von 2,4 GW wurde verfehlt (DIW, 2024). Für die Klimaneutralität bis 2050 plant Frankreich nun ambitionierte 45 GW Offshore-Wind, davon ein erheblicher Teil schwimmend.

- Vorteile: Flexible Standortwahl, hohe Windernte, Beitrag zu CO2-Einsparung und Nachhaltigkeit

- Hemmnisse: Investitionsbedarf für Netzausbau und Speicher, technische Betriebsrisiken, regulatorische Unsicherheiten

Die Integration schwimmender Windparks ist machbar, aber erfordert gezielte Investitionen und neue Betriebsmodelle. Nur so kann die schwimmende Windkraft die Energiewende wirklich beschleunigen.

Im nächsten Kapitel: Wie Frankreich durch Vorreiterprojekte Europas Offshore-Strategie prägt – und welche Chancen für Industrie und Export entstehen.

Frankreich und EU machen Tempo bei schwimmender Windkraft

Frankreich setzt neue Maßstäbe: Mit Milliardenförderungen und klaren Ausbauzielen avanciert das Land zum Vorreiter für schwimmende Windkraft Energiewende in Europa. 2024 gehen erstmals zwei große Floating-Wind-Projekte im Mittelmeer in die Ausschreibung. Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen Phase für Erneuerbare Energie und Klimaneutralität im Mittelmeerraum.

Politische Anreize: Milliarden für Floating Wind und klare Ausbauziele

Die französische Regierung hat zusammen mit der EU-Kommission umfassende Anreizprogramme aufgelegt: Im Dezember 2023 genehmigte Brüssel 4,12 Mrd. € für schwimmende Windparks im Golf von Lion (je 230–280 MW, zusammen jährlich etwa 2,2 TWh). Im Juli 2024 folgte ein weiteres Paket über 10,82 Mrd. € – insgesamt sollen bis 2035 mindestens 18 GW, bis 2050 sogar 40 GW Offshore-Windkapazität entstehen. Die Fördersysteme setzen auf Contracts for Difference (CfD) und klare, transparente Ausschreibungen. Parallel investiert Frankreich über 340 Mio. € in Hafenlogistik, um Lieferketten und Wartung für Floating-Windparks im Mittelmeerraum zu sichern.

EU-Rahmen: Kooperation und Lieferkettenausbau im Fokus

Die EU flankiert nationale Programme durch neue Leitlinien für grenzüberschreitende Offshore-Investitionen und eine ambitionierte Ausbauplanung. Bis 2030 sind 88 GW, bis 2050 rund 360 GW Offshore-Kapazität europaweit anvisiert. Zentrale Hebel sind der TEN-E-Regulierungsrahmen und der Aktionsplan für Netze, die explizit regionale Zusammenarbeit und faire Kostenverteilung zwischen Mitgliedsstaaten adressieren. Die Modellierung gemeinsamer Offshore-Netze und Lieferketten soll Planungssicherheit für Industrie und Investoren schaffen.

Zukunftspotenzial: CO₂-Einsparung, Energiesicherheit, neue Industrien

Schwimmende Windparks eröffnen Standorte mit Wassertiefen über 50 m, wo konventionelle Gründungen nicht mehr wirtschaftlich sind. Bis 2030 werden laut IEA und Carbon Trust weltweit 42 GW installiert sein, 2040 könnten es 70 GW werden. Europa rechnet mit Kapazitätsfaktoren von 50 % und einer jährlichen CO₂-Einsparung von bis zu 2 Mt pro GW installierter Leistung. Floating-Wind stärkt zudem die Energiesicherheit, da sie wetterunabhängiger und flexibler als andere Nachhaltigkeit-Technologien eingesetzt werden kann. Risiken bleiben: hohe Anfangsinvestitionen, komplexe Netzintegration und der Aufbau resilenter Lieferketten. Dennoch: Innovationsdruck und Kostendegression (Ziel: <50 €/MWh bis 2040) sind realistisch.

Frankreich und die EU zeigen, wie strategische Förderung, technologische Innovation und industrielle Partnerschaften den Weg zu einer klimaneutralen Zukunft ebnen. Wer jetzt investiert, gestaltet Europas Rolle als globale Leitregion für schwimmende Windkraft Energiewende aktiv mit.

Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie Netzbetreiber und Politik die Integration großer Mengen Offshore-Stroms in die europäischen Verteil- und Übertragungsnetze systemisch lösen wollen.

Fazit

Schwimmende Windkraft eröffnet neue Räume für nachhaltige Stromproduktion und ist zentral für die Dekarbonisierung Europas. Die Technologie hat wirtschaftliches und klimapolitisches Potenzial – vorausgesetzt, politische Rahmenbedingungen und Netzintegration sichern den Hochlauf ab. Energieversorger, Investoren und Politik sollten Chancen jetzt aktiv nutzen, um eine resiliente, CO2-freie Energiezukunft zu gestalten.

Jetzt informieren und in schwimmende Windenergie investieren – für mehr Nachhaltigkeit und zukunftssichere Energieversorgung!

Quellen

French Floating Wind Pilot Project Starts Delivering Power to Grid

Floating-Wind: Drei Konzepte für schwimmende Offshore-Windräder

Erster schwimmender Windpark Europas spart massiv CO₂ ein

CO2 Bilanz Windrad – Energiebilanz von Windkraftanlagen

Wie groß ist der CO2-Fußabdruck der Offshore-Windenergie?

The Role of Offshore Wind in the Energy Transition (IRENA, 2024)

Norwegen: Studie setzt auf schnelle Kostensenkung für schwimmende Offshore-Windturbinen – Solarserver

Sustainability Insights: Power Sector Update: European Offshore Wind Is Racing Ahead | S&P Global Ratings

Frankreich baut drei schwimmende Offshore-Windparks

Floating wind turbine (Hywind Tampen)

French Floating Wind Pilot Project Starts Delivering Power to Grid

Provence Grand Large: Schmidbauer schließt erfolgreich Großprojekt in Frankreich ab

Alpiq investiert weiter in Flexibilität und erwirbt ein 100-MW-Batterieprojekt in Frankreich

Energiewende in Frankreich: Ausbau Erneuerbarer stockt, gute Fortschritte bei Wärmepumpen

IEA: Wind Energy and CO2 Avoided Emissions

Aides d’État : la Commission autorise une mesure française d’un montant de 4,12 milliards d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer – Commission européenne

La Commission autorise un régime d’aides d’État français d’un montant de 10,82 milliards d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer – Commission européenne

Commission provides guidance on collaborative investment frameworks for offshore energy projects – European Commission

Member States agree new ambition for expanding offshore renewable energy

Floating Wind Joint Industry Project – F&E-Ergebnisse unterstützen 70-GW-Ziel bis 2040

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 6/13/2025

Schreibe einen Kommentar