Kurzfassung

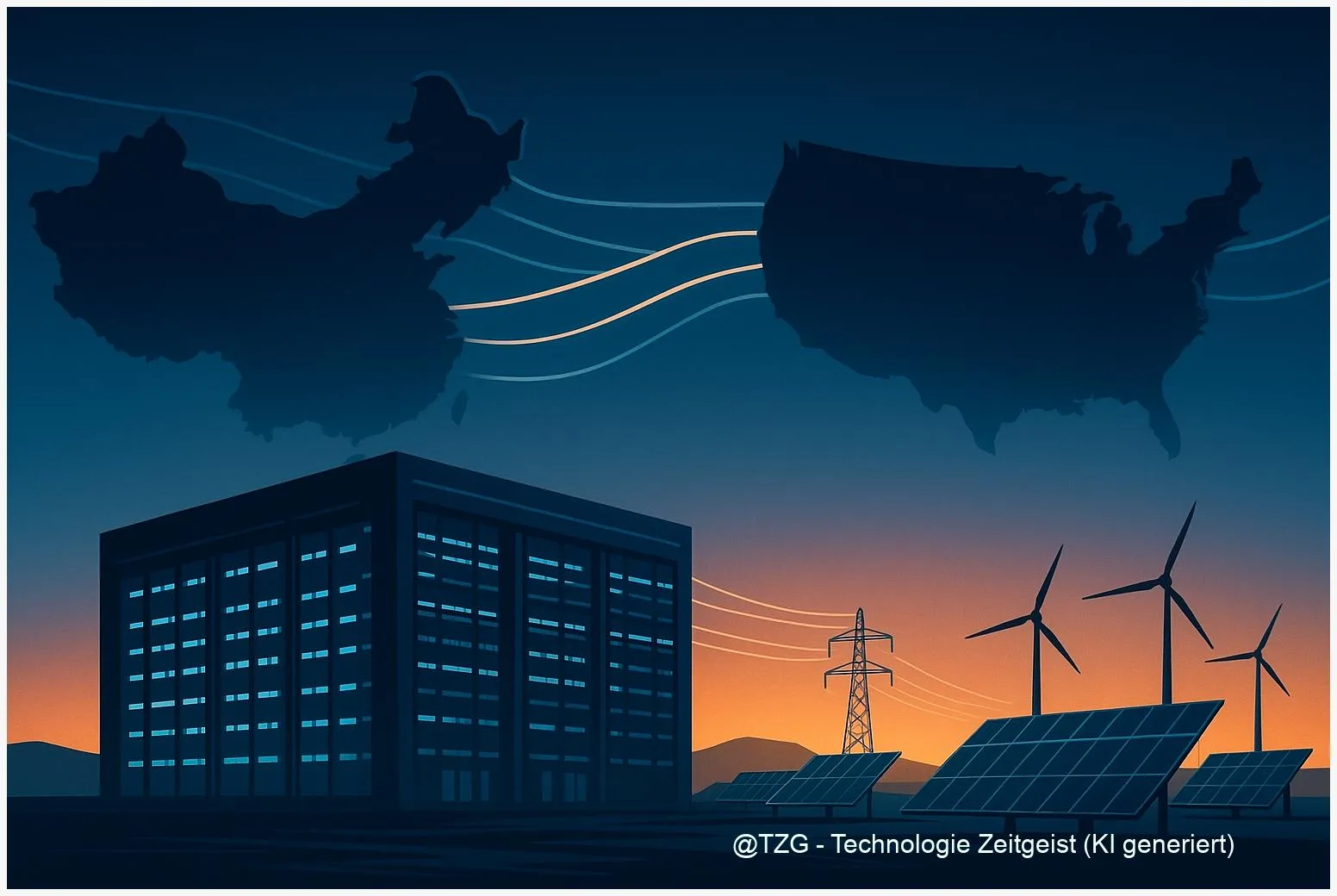

NVIDIA CEO Jensen Huang sorgte Anfang November für Aufruhr, als er laut Financial Times sagte, dass China das KI‑Rennen gewinnen könnte — unter anderem wegen günstiger Energie. Die Debatte um “NVIDIA China AI” konzentriert sich nun auf Stromkosten, Subventionen und Regulierung. Dieser Text erklärt den Kern der Aussage, ordnet Energie als strategische Variable ein und zeigt, warum Investoren, Politik und Anbieter jetzt hinschauen sollten.

Einleitung

Ein Satz, wenige Worte — und die Börsen, Politik-Threads und Tech‑Foren drehen sich: Laut Financial Times sagte NVIDIA‑Chef Jensen Huang, China könne das KI‑Rennen gewinnen. Kurz darauf folgte eine Klarstellung von NVIDIA auf X, die das Bild abmilderte. Ob rhetorisches Signal oder Warnschuss: Die Kerndebatte ist klarer geworden. Energie, nicht nur Algorithmen, steht plötzlich auf der Landkarte. In diesen Zeilen nähere ich mich dem Thema empathisch, ohne Alarmismus, und benutze das Stichwort “NVIDIA China AI” als Roten Faden für Leserinnen und Leser, die verstehen wollen, was wirklich auf dem Spiel steht.

Was Huang wirklich sagte — Kontext und Klarstellungen

Die Ausgangslage ist journalistisch einfach: Die Financial Times zitierte Jensen Huang in einem Bericht, wonach China “going to win the AI race” sein könnte. Solche Formulierungen lösen Emotionen aus — sie sind aber keine wissenschaftliche Messung, sondern ein strategisches Urteil eines Akteurs mitten im Feld. Stunden später veröffentlichte NVIDIA ein kurzes Statement auf X, in dem Huang die Formulierung abschwächte und schrieb, China sei “nanoseconds behind America in AI”. Die beiden Aussagen stehen nebeneinander: die eine zugespitzt, die andere deeskalierend.

“China is going to win the AI race.” — wie im FT‑Bericht wiedergegeben

Was lässt sich daraus sauber ableiten? Erstens: Huang spannt hier einen strategischen Bogen — er nennt Energiepreise, Subventionen und regulatorische Unterschiede als Triebkräfte. Zweitens: Unternehmens‑PR reagiert schnell auf mediale Zuspitzungen; die X‑Klarstellung ist Teil dieses Musters. Drittens: Die Aussage ist eine Einladung zur Verifikation: Medienberichterstattung zeigte die Schlagzeile, aber sie liefert nicht automatisch die Belege für konkrete Prozentangaben zu Energiekosten oder Subventionshöhen. Als Journalist ist es unsere Pflicht, Zitat und Kontext zu trennen, Quellen zu nennen und Unsicherheiten offen zu legen.

Deshalb ist diese Debatte wichtig — nicht weil ein CEO apokalyptische Prophezeiungen abgibt, sondern weil sie auf reale, messbare Faktoren verweist. Energie, Zugang zu Chips und regulatorischer Rahmen sind überprüfbar; wer sie untersucht, erhält ein deutlicheres Bild als jede plakative Schlagzeile.

Energie als strategisches Schlachtfeld

Huang brachte ein Element ins Spiel, das bislang in vielen KI‑Debatten zu kurz kam: Strom ist ein Kostenfaktor, der Rechenintensive KI‑Workloads dramatisch verteuern kann. Rechenzentren brauchen nicht nur GPUs, sondern kontinuierlich große Mengen an Elektrizität — und je günstiger der Strom, desto niedriger die laufenden Kosten pro Inferenzstunde. In diesem Kontext wurde “NVIDIA China AI” zum Suchbegriff für Investoren, die herausfinden wollen, ob Strom‑Subventionen in China den Spielraum für Training riesiger Modelle erweitern.

Was bedeutet das praktisch? China hat Regionen mit sehr niedrigen industriellen Strompreisen und Programme, die den Aufbau lokaler Rechenzentren fördern. Teilweise gesteuerte Energiepreise, staatliche Investitionsanreize und lokale Netzgestaltung können Data‑Center‑Betrieb wirtschaftlich attraktiver machen als in manchen Teilen der USA, wo Netzkosten, Netzausbau und Genehmigungsverfahren variieren. Mehrere Medienberichte verweisen auf solche Mechanismen; belastbare, vergleichbare Zahlen (kWh‑Preise, PUE‑Werte, Subventionsvolumen) müssen jedoch getrennt erhoben werden, bevor man von einem generellen „gratis Strom“-Faktor sprechen kann.

Europa bringt eine dritte Perspektive ein: Solar- und Windausbau, gekoppelt mit Speicherprojekten, senkt dort langfristig die Grenzkosten für erneuerbaren Strom. Jedoch ist die Produktionsstruktur anders: Europäische Rechenzentrumsprojekte setzen stärker auf Nachhaltigkeits‑Labels, CO2‑Bilanzierung und oftmals höhere Strompreise als in einigen chinesischen Regionen. Für Unternehmen heißt das: Die Energiequelle wird Teil der Standortentscheidung — nicht nur Preis, sondern auch Zuverlässigkeit, regulatorische Stabilität und Umweltvorgaben zählen.

Kurz: Energie ist kein abstraktes Argument, sondern operationalisierbar. Vergleichsdaten sind die Basis: nicht bloß Anekdoten über “billigen Strom”, sondern kWh‑Tarife, Netzstabilität und staatliche Förderprogramme. Ohne diese Zahlen bleibt die Debatte rhetorisch; mit ihnen wird sie handhabbar für Strategie, Politik und Kapitalallokation.

Regeln, Zugang und das Entwickler‑Ökosystem

Strom ist nur ein Hebel. Genauso entscheidend sind Plattformzugang, Entwickler‑Communities und Exportkontrollen. In den Tagen nach Huangs Äußerung berichteten Agenturen, dass NVIDIA durch Exportrestriktionen und Prüfungen in bestimmten Bereichen eingeschränkt ist. Solche Barrieren beeinflussen nicht nur den Handel mit Hardware, sondern auch den Transfer von Know‑how, Cloudzugängen und damit die Geschwindigkeit, mit der Teams Modelle trainieren und optimieren können.

Einheimische Ökosysteme in China haben an Fahrt gewonnen: Forschungsgruppen, staatlich geförderte Unternehmen und Cloudanbieter bauen Kapazitäten auf, die auf lokal verfügbare Hardware und Software abgestimmt sind. Das reduziert Abhängigkeiten, schafft Redundanzen und kann die Entwicklung beschleunigen. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie nahe diese Ökosysteme technologisch an die globalen Spitzenanbieter herankommen — eine Frage, die nicht allein mit Energiepreisen beantwortet werden kann.

Für Entwicklerinnen und Entwickler bedeutet das: Zugang entscheidet. Wer Zugang zu neuesten GPUs, großen Datensätzen und internationalen Kollaborationen hat, kann schneller iterieren. Politische Entscheidungen, etwa Exportbeschränkungen auf High‑End‑Chips, zielen genau darauf ab: den Technologiefluss zu steuern. Beobachter sollten deshalb drei Ebenen trennen: Hardwareressourcen (Chips, Rechenzentren), Software‑ und Datengrundlagen (Modelle, Datasets) sowie regulatorisches Klima (Genehmigungen, Exportkontrollen).

In der praktischen Folge heißt das: Staaten und Unternehmen müssen gezielt investieren — nicht nur in Hardware, sondern in Bildung, Entwicklerplattformen und in faire, nachvollziehbare Regeln, die Innovation und Sicherheit balancieren. Nur so entstehen robuste Ökosysteme, die nicht ausschließlich über günstigere Energie definiert werden.

Politik, Märkte und praktische Antworten

Was sollten Entscheidungsträger, Anleger und Techniker jetzt tun? Zunächst: präzise messen. Wer strategische Entscheidungen trifft, braucht vergleichbare Datensätze zu Strompreisen, Subventionsprogrammen und Rechenzentrumskosten in verschiedenen Jurisdiktionen. Medienberichte liefern Hinweise; belastbare Benchmarks kommen von Energieagenturen, regulatorischen Dokumenten und Marktbeobachtern.

Für Investoren ergibt sich ein Dreiklang: Bewertung technologischer Reife, Prüfung der Energie‑Ökonomie am Standort und Einschätzung politischer Risiken. Kurzfristige Marktreaktionen auf Huangs Kommentare sind Ausdruck von Nervosität, nicht zwangsläufig Indikator für dauerhafte Verschiebungen. Langfristig aber können differenzierte Energie‑Strategien (etwa Kombination aus erneuerbaren Quellen, lokalem Speicher und langfristigen Abnahmepreisen) ein Wettbewerbsfaktor werden.

Politisch heißt das: Wenn Energieprofil und Netzinfrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit von KI‑Projekten beeinflussen, müssen Regulatoren und Investoren gemeinsam planen. In Europa hat die Fokussierung auf Solar und Wind gezeigt, dass Netzausbau und Speicherintegration Zeit und Kapital brauchen. Staaten, die ihre Netze modernisieren und gezielte Förderprogramme für Forschungsinfrastruktur schaffen, bauen dauerhafte Vorteile auf — ohne die Notwendigkeit, in fragwürdige Subventionswettläufe zu treten.

Abschließend sind drei Dinge wichtig: Transparenz in der Datengrundlage, eine nüchterne Bewertung von politischen Risiken und ein klarer Fokus auf Entwicklerzugang. Die Schlagzeilen zu Huangs Zitaten sind der Türöffner; die wirkliche Arbeit beginnt bei Zahlen, Infrastruktur und Politikgestaltung.

Fazit

Jensen Huangs Äußerung hat eine wichtige Diskussion ausgelöst: Energiekosten und Subventionen sind reale Hebel im globalen KI‑Wettbewerb. Schlagzeilen allein ersetzen keine Daten — aber sie mobilisieren Untersuchungen, die Politik und Kapital lenken können. Wer jetzt klug handelt, misst Strompreise, prüft regulatorische Risiken und stärkt Entwicklerzugänge. So bleibt Führung in Technologie kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis strategischer Entscheidungen.

Schreibe einen Kommentar