Kurzfassung

Immer mehr Filmschaffende markieren ihre Werke mit einem „made by humans disclaimer“ — ein bewusstes Zeichen gegen undurchsichtige KI‑Produktion. Dieser Beitrag erklärt, warum Kreative solche Hinweise wählen, welche ethischen Fragen dahinterstehen und wie das Label die Beziehung zwischen Publikum, Urhebern und Algorithmen neu austariert.

Einleitung

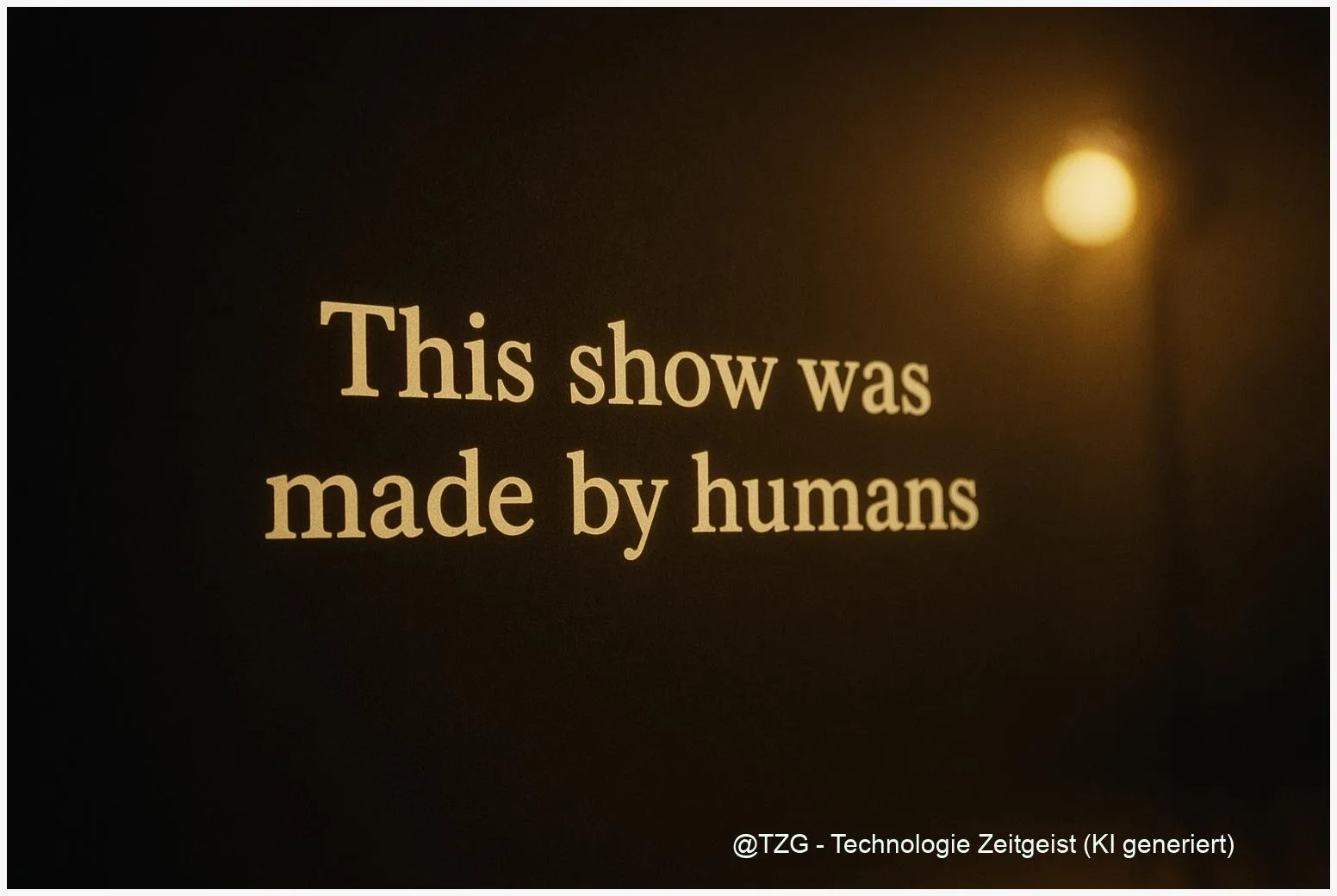

Der Abspann einer neuen Serie trug kürzlich die Zeile „This show was made by humans“ und löste damit Diskussionen aus. Solche kleinen Sätze sind selten nur Dekoration; sie sind Kommunikationsakte. Wer „made by humans disclaimer” in Credits setzt, will mehr als nur Technik abgrenzen — es geht um Vertrauen, um Urheberschaft und darum, welche Zukunft wir dem Erzählen geben wollen.

Warum das Label jetzt auftritt

In den letzten Jahren hat sich ein neues Narrativ gebildet: Nicht‑nur‑KI, sondern Menschlichkeit als Verkaufsargument. Das Statement „This show was made by humans“ begegnete dem Publikum als Antwort auf die Unsicherheit, die KI‑Werkzeuge in Produktionsprozesse gebracht haben. Besonders sichtbar wurde das bei einer hochkarätigen Serie, deren Abspann diese Formulierung trug und in Fachmedien aufgegriffen wurde. Journalistische Berichte verknüpften den Hinweis mit öffentlichen Äußerungen der Verantwortlichen, die ihren Unmut gegenüber KI‑Einsatz deutlich machten.

Warum gerade jetzt? Drei Gründe treten hervor: Erster Grund ist Transparenzdruck — Zuschauer fragen zunehmend danach, wie Inhalte entstehen. Zweitens ist da ein Authentizitätsversprechen: Künstler möchten eindeutig platzieren, dass kreative Entscheidungen menschlich getroffen wurden. Drittens spielt PR eine Rolle; das Label ist ein starkes Signal, das Aufmerksamkeit erzeugt und Debatten anstößt.

“Ein kurzer Satz im Abspann kann ein Vertrauensangebot sein — und ein Hinweis darauf, wie zerbrechlich das Gefühl von Originalität geworden ist.”

Diese Formulierung ist nicht per se ein Beweis dafür, dass keinerlei algorithmische Tools verwendet wurden. Vielmehr ist sie ein symbolisches Statement, häufig begleitet von Produzenten‑Interviews und Medienberichten. Praktisch heißt das: Der Hinweis signalisiert Positionierung, nicht zwingend lückenlose Offenlegung. Für Journalistinnen und Leser bleibt deshalb wichtig, Primärquellen wie Abspann‑Screenshots oder Produzentenstatements zu prüfen.

In der Wahrnehmung aber tritt der Effekt sofort ein: Das Publikum liest in den Abspann hinein und ordnet die Serie in eine Wertegeschichte — und genau darin liegt die Kraft solcher kurzen Hinweise.

Was das Publikum wirklich erfährt

Wenn ein Werk als „von Menschen gemacht” etikettiert wird, interpretiert das Publikum dies auf mehreren Ebenen. Zunächst entsteht ein Gefühl von Nähe: Zuschauerinnen glauben, dass Entscheidungen, Stile und Fehler menschliche Herkunft haben. Das wirkt beruhigend in einer Zeit, in der Algorithmen als unpersönlich und schwer durchschaubar gelten. Doch die Lesart ist ambivalent — für manche Zuschauer ist der Hinweis ein Qualitätsversprechen, für andere eher ein Marketingmanöver.

Die Wirkung ist abhängig von Kontext: Steht der Hinweis neben einem ausführlichen Pressetext, fühlt er sich glaubwürdiger an. In anderen Fällen verbleibt er als singulärer Satz, dessen Aussagekraft begrenzt ist. Medienberichterstattung hat hier einen verstärkenden Effekt: Wenn Fachseiten einen Abspann zitieren und das Statement mit einem Interview des Showrunners verbinden, steigt die Wirkung des Labels deutlich.

Wichtig ist: Das Publikum hat keine Möglichkeit, die Produktionskette zu prüfen. Darum funktioniert ein einfacher Hinweis nur, wenn er Teil eines größeren Transparenzmixes ist — Credits, Presskits, und, wo nötig, technische Offenlegungen darüber, ob KI für bestimmte Arbeitsschritte genutzt wurde. Ohne ergänzende Informationen bleibt der Hinweis ein Versprechen, dessen Einlösung offen bleibt.

Für Creator entsteht daraus eine Gratwanderung: Offene Kommunikation stärkt Vertrauen, zu vage Formulierungen können hingegen Misstrauen befeuern. Für Rezipienten ist die ambitionierte Frage: Reicht ein Label, oder brauchen wir standardisierte Offenlegungen, um Glaubwürdigkeit zu messen?

Rechtliche und ethische Dimensionen

Das „made by humans disclaimer“ berührt juristische Fragen zur Irreführung und zu Urheberrechten. Behauptet eine Produktion vollmundig, ausschließlich Menschen hätten Inhalte erstellt, obwohl algorithmische Tools in Teilprozessen eingesetzt wurden, könnte das regulatorische Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Bislang fehlen jedoch verbindliche Regeln, die solche Hinweise standardisieren würden. In der Praxis sind Branchenleitlinien und nationale Regelungen uneinheitlich oder noch in der Diskussion.

Ethik‑Diskussionen drehen sich weniger um die reine Tatsache des Einsatzes als um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Wichtige Aspekte sind: Wurden Stimmen oder Bilder durch Synthese erzeugt? Wurden Rechercheergebnisse von Modellgenerierten Texten überlagert? Und wie werden Credits verteilt, wenn Vorlagenmaterial von KI‑gestützten Systemen stammt? Antworten darauf verlangen nachvollziehbare Produktionsdokumentation — nicht nur ein Slogan am Ende des Films.

Analysen zeigen: Ohne verbindliche Standards entstehen Informationslücken. Verbraucherinnen können Fehlanreize erleben; Kreative wiederum riskieren Reputationsverlust, wenn inkonsistente Aussagen öffentlich werden. Gleichzeitig bietet die Debatte die Chance, bessere Praktiken zu etablieren: eindeutige Crediting‑Workflows, Prüfpfade für KI‑Nutzung und deklarative Hinweise in Presskits.

Für Medienrechtlerinnen ist die Frage pragmatisch: Wann wird ein Hinweis zur irreführenden Werbung? Die Antwort hängt von Nachweisbarkeit und Kontext ab. Kurzfristig ist die beste Absicherung daher Transparenz: konkrete Angaben, welche Arbeitsschritte menschlich blieben und welche technisch unterstützt wurden.

Wie Kreative das Label nutzen können

Für Filmemacherinnen und Produzenten ist das Label mehr als ein Satz — es kann Teil einer Haltung werden. Wer es ernst meint, dokumentiert die Produktionsschritte und macht öffentlich, wie menschliche Entscheidungen eingebettet waren. Praktische Schritte könnten sein: Screenshots der Credits archivieren, in Presskits genau aufschlüsseln, ob KI zur Bild‑ oder Tonbearbeitung verwendet wurde, und Produzentenstatements beifügen. Solche Maßnahmen erhöhen die Glaubwürdigkeit des „made by humans disclaimer” und schaffen Vergleichbarkeit.

Eine weitere Option ist ein abgestuftes Disclosure‑Format: Anstatt pauschal zu behaupten, alles sei menschlich, könnten Produktionen angeben, welche Phasen menschlich waren (Drehbuch, Regie, Schnitt) und welche, wenn vorhanden, KI‑Assistenz nutzten (z. B. VFX‑Platzhalter, Framing‑Tools). Damit bleibt das Bekenntnis ehrlich und prüfbar.

Die Community kann helfen: Festivals und Verbände sollten Credits standardisieren und Vorlagen anbieten. Ein gemeinsamer Wortlaut oder ein simples Icon im Abspann könnten Transparenz erleichtern und Missbrauch erschweren. Auf Ebene der Redaktionen hilft journalistische Sorgfalt: Abspann‑Screenshots, PR‑Anfragen und Nachfragen bei Produzenten sind einfache, aber wirksame Prüfschritte.

In jedem Fall wirkt das Label am stärksten, wenn es von weiteren Taten begleitet wird. Ein Satz ohne Nachweis bleibt Rhetorik; ein Satz mit Dokumentation wird ein Vertrauensangebot. Wer die Zukunft des Erzählens ernst nimmt, baut diese Vertrauensbrücke – und zwar sichtbar, nachvollziehbar und dem Publikum zugewandt.

Fazit

„Made by humans“-Hinweise sind aktuell weniger technische Fakten als kommunikative Positionen. Sie spiegeln das Bedürfnis nach Klarheit und nach einem wiedergewonnenen Vertrauen in kreative Entscheidungen wider. Damit sie mehr als Symbolik werden, braucht es dokumentierte Belege und, mittelfristig, gemeinsame Standards. Für Zuschauerinnen und Journalisten bleibt der kritische Blick wichtig: Ein Abspann ist ein Anfang, keine Endlösung.

Schreibe einen Kommentar