KI zieht ins Smart Home ein: Interoperabilität, Sicherheit, Daten, Verantwortung – der praxisnahe Überblick mit neuen Blickwinkeln

Kurzfassung

28-08-2025 – Was ist das unsichtbare Betriebssystem im Smart Home? Es ist die Kombination aus lokaler KI auf Geräten, einem Heimgateway, standardisierten APIs (z. B. Matter) und Cloud-Modellen, die Funktionen orchestrieren. Wie sicher und transparent ist das? Baselines wie ETSI EN 303 645, Model Cards und klare Update- sowie Rollback-Prozesse gelten als Pflicht – plus nachvollziehbare Einwilligungen für Sensordaten.

Einleitung

Das unsichtbare Betriebssystem: Architektur, Kontrolle, Governance

Das unsichtbare Betriebssystem bildet die logische Schicht im Smart Home, die Haushaltsroboter, Sensoren und Cloud‑Dienste orchestriert. In den ersten 100 Wörtern: Das unsichtbare Betriebssystem verbindet lokale KI‑Module auf Robotern, zentrale Orchestrierung durch Home‑Plattformen und Cloud‑Modelle; es regelt Datenflüsse, Berechtigungen und Updates, damit Haushaltsroboter KI sinnvoll und sicher einsetzen können.

Architektur‑Übersicht

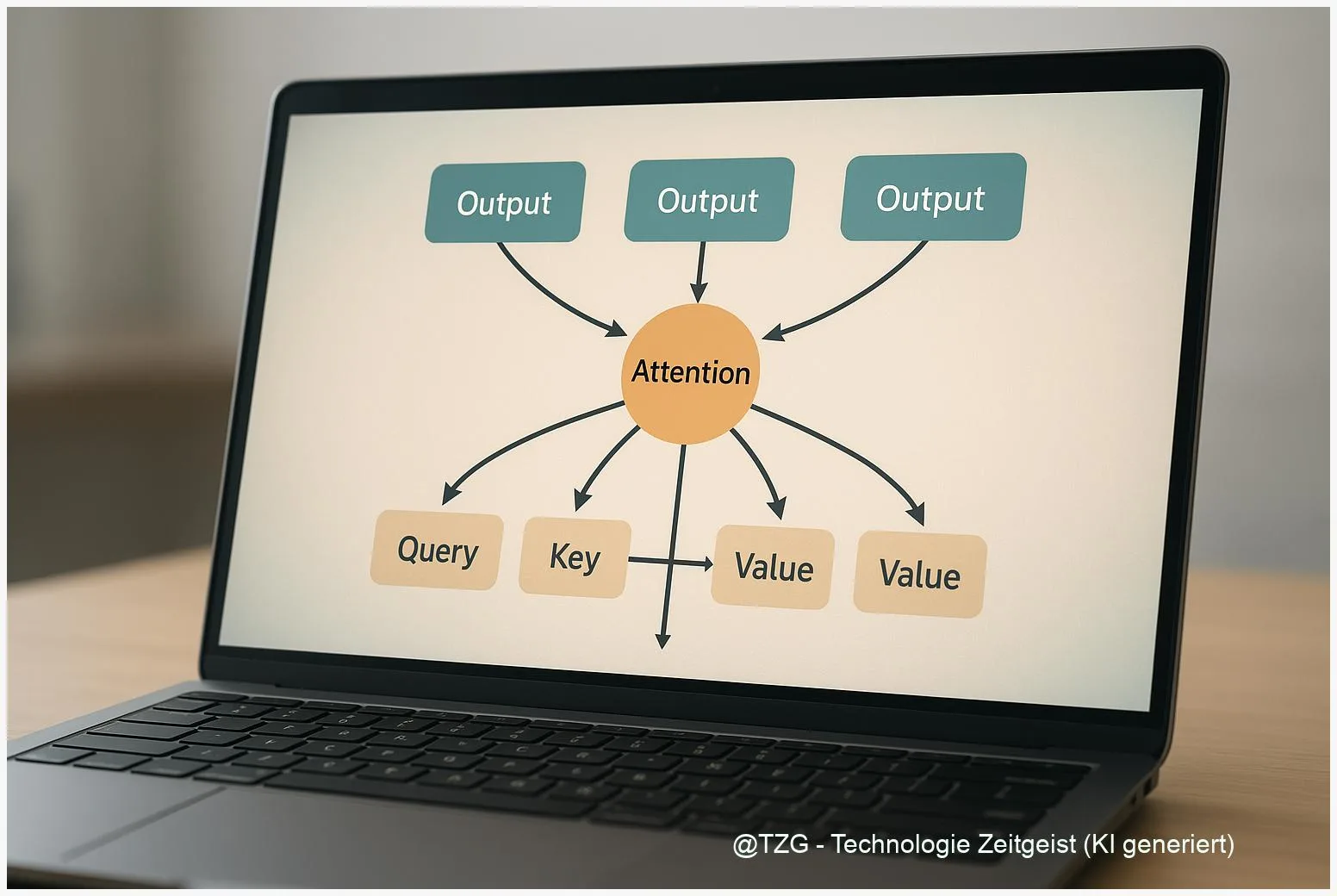

Technisch besteht das „unsichtbare Betriebssystem“ aus mehreren, kooperierenden Komponenten: lokale Inferenz (On‑Device‑KI), ein Heimgateway/Edge‑Gateway als Broker, standardisierte APIs/Protokolle für Device‑Discovery und Interaktion sowie Cloud‑Modelle für schwere Inferenz oder Trainingsaufgaben. Plattformen wie Apple Home

, Google Home

, Amazon Alexa

oder Samsung SmartThings

übernehmen zentrale Orchestrierung, Policy‑Enforcement und OTA‑Updates; Matter als Standard liefert die Basisschnittstellen für Konnektivität und Zertifizierung Connectivity Standards Alliance: Matter.

Wie die Teile zusammenspielen

Diagramm‑Beschreibung: Ein Roboter (lokale KI, Sensoren) kommuniziert via Thread/Wi‑Fi über ein Edge‑Gateway; das Gateway verwaltet Device‑Twins und Berechtigungen; Plattform‑Clouds synchronisieren Modell‑Versionen und verteilen OTA‑Patches. Typische Protokolle: Matter über IP für Geräte‑Interoperabilität, Thread und Wi‑Fi für Netzzugang, BLE für Commissioning. Zur Ergänzung finden sich technische Erläuterungen und Praxisbewertungen in einer Übersicht zu Matter WIRED: What is Matter? und in Implementationshinweisen von Herstellern Samsung Research: Matter 1.3.

- Lokale KI‑Module: On‑device Inferenz reduziert Latenz und Datenexport.

- Edge‑Gateways: Device‑Twins spiegeln Zustand, Rechte und Logs.

- Cloud/Modelle: Schwergewichtige Inferenz, Modell‑Training, Versionierung.

Governance & Lizenzmodelle

Matter folgt einem offenen Spezifikations‑ und Zertifizierungsmodell der CSA; Hersteller liefern proprietäre SDKs/Skills oder nutzen offene Implementierungen. Verantwortung verteilt sich: Plattformbetreiber definieren Policies und Updates, OEMs steuern Hardware/On‑Device‑KI, Modellentwickler liefern Modelle; die EU‑Regulierung (EU AI Act) fordert zusätzliche Transparenzpflichten für Modell‑Lifecycle und Dokumentation EU AI Act: Übersichtsseite.

Featured Snippet — Wie funktioniert das unsichtbare Betriebssystem zu Hause? Es verknüpft On‑Device‑KI auf Robotern, ein Edge‑Gateway mit Device‑Twins und cloudbasierte Modellservices über standardisierte Protokolle wie Matter. Gateways verwalten Berechtigungen und Logs, Clouds liefern schwere Modelle und OTA‑Updates. Governance erfolgt durch Kombination aus CSA‑Zertifizierung, Plattform‑Policies und EU‑Rechtsanforderungen.

Nächste Kapitelnavigation: Offene Schnittstellen, Sicherheitsbaselines und Updates ohne Risiko

Offene Schnittstellen, Sicherheitsbaselines und Updates ohne Risiko

Das unsichtbare Betriebssystem ist nur so gut wie seine Schnittstellen und Update‑Kette: Open‑Standards sollen Lock‑in verhindern und gleichzeitig Sicherheitsrisiken minimieren. In vielen Implementierungen sorgen Matter‑Profile, Edge‑Gateways und verbindliche Update‑Pfade dafür, dass Haushaltsroboter KI‑Funktionen interoperabel nutzen können, ohne sensible Daten unnötig in die Cloud zu senden.

Matter, Roadmap und Grenzen

Matter liefert eine offene, IP‑basierte Spezifikation mit geräteklassenbezogenen Clustern, Zertifizierung und Konformitätsanforderungen; Version 1.3 erweitert Cluster und Sicherheitsmechanismen, adressiert aber noch nicht vollständig robotikspezifische Telemetrie und Mobilitäts‑Use‑Cases als Baseline für Interoperabilität

Connectivity Standards Alliance: Matter. Die Roadmap zeigt, dass Robotik‑Profile und SBOM‑Transparenz weiter reifen müssen, damit Roboter verschiedener OEMs wirklich nahtlos zusammenarbeiten.

Sicherheitsbaselines für Consumer‑IoT

ETSI EN 303 645 definiert eine Baseline für vernetzte Consumer‑Geräte: Verbot von Default‑Passwörtern, sichere OTA‑Updates, Schwachstellenmanagement, Datenminimierung und Schutz sensibler Schlüssel. Konkrete Anforderungen umfassen signierte Firmware, Integritätsprüfungen und sichere Speicherung in TEE/SE‑Elementen als Mindestanforderung für Produkte

ETSI EN 303 645 V3.1.3.

- Vermeidung von Lock‑in: offene Zertifizierung (Matter) + SBOM/Versioning.

- Update‑Sicherheit: signierte Builds, staged rollouts, Rollback/Fail‑Safe.

- Lieferkette: Nachverfolgbarkeit, CVD‑/CVE‑Prozesse und regelmäßige Audits.

Fehlermodi bei mobilen KI‑Robotern

Mobile Roboter kombinieren klassische IoT‑Risiken mit KI‑spezifischen Angriffen: Fremdkontrolle durch kompromittierte Control‑Channels, Manipulation von Sensoren oder adversariale Beispiele, Datenvergiftung bei Trainingsdaten und Replay‑Attacken auf Sensordaten. Schwachstellen in der OTA‑Kette oder der Supply‑Chain können ganze Flotten gefährden; deshalb fordern Standards und ENISA‑Leitlinien signierte Updates, SBOM‑Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Featured Snippet — Welche Sicherheitsstandards gelten für Smart‑Home‑Geräte?

• ETSI EN 303 645 legt Baselines: keine Default‑Passwörter, sichere Updates, Datenminimierung.

• Matter‑Zertifizierung sorgt für Interoperabilität und Konformitätstests.

• OTA‑Best‑Practices verlangen signierte Firmware, staged rollouts und Rollback‑Mechanismen.

Nächste Kapitelnavigation: Daten, Einwilligung, Haftung und Geschäftsmodelle hinter günstiger KI

Daten, Einwilligung, Haftung und Geschäftsmodelle hinter günstiger KI

Das unsichtbare Betriebssystem entscheidet, welche Sensordaten Haushaltsroboter sammeln und wie sie verarbeitet werden. Typische Geräte erfassen Kamera/Video, Audio/Mikrofon, Lidar/SLAM, IMU‑Daten, Standort und Nutzungsverhalten; die Architektur (On‑Device, Edge, Cloud) bestimmt, ob Daten im Gerät bleiben oder an Hersteller‑Clouds übermittelt werden.

Welche Daten wo verarbeitet werden

Viele Hersteller setzen auf hybride Modelle: Basis‑Inferenz läuft On‑Device oder am Heimgateway, komplexe Analysen und Modell‑Updates in der Hersteller‑Cloud. Beispielsweise nennt die iRobot Privacy Policy

Kategorien von Sensordaten und mögliche Cloud‑Verarbeitung, inklusive Telemetrie für Produktverbesserung iRobot: Privacy Policy. Externe Bewertungen bemängeln oft mangelnde Transparenz bei Trainingsnutzung MIT Technology Review: Roomba‑Trainingsdaten (älter).

Einwilligung, Löschung, Trainingsnutzung

Rechtlich gilt in der EU GDPR: Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt Rechtsgrundlage, oft Einwilligung. Für die Nutzung von Felddaten zum Training ist explizites Opt‑in die marktübliche Mindestanforderung, wird aber in Policies uneinheitlich umgesetzt. Verbrauchertests und Privacy Not Included

zeigen Lücken bei Opt‑out‑Optionen und Löschprozessen Mozilla: Privacy Not Included.

- Datentypen: Kamera/Audio, Lidar/SLAM, IMU, Standort, Nutzungs‑Telemetrie.

- Verarbeitung: On‑Device (Privatsphäre hoch), Edge/Gateway (Kontrolle), Hersteller‑Cloud (Funktionalität hoch, Risiko höher).

- Trainingsnutzung: meist nur mit Opt‑in; Nachweis und Audit‑Logs fehlen häufig.

Haftung und Versicherungspraktiken

Bei Sach‑ oder Personenschaden lässt sich Verantwortung entlang der Kette verteilen: Hersteller (Hardware, Firmware), Modellentwickler (Algorithmus), Plattformbetreiber (Integrationen) und Nutzer (Betriebsbedingungen). Im EU‑Kontext wirkt das Produkthaftungsrecht; der EU AI Act bringt zusätzliche Pflichten für Hochrisiko‑Systeme und Transparenzpflichten für Modell‑Lifecycles EU: AI Act Übersicht. Versicherer und Hersteller adressieren Risiken durch Garantiebedingungen, Sicherheitszertifikate, Audit‑Trails und Black‑Box‑Logs, wobei praktische Standards und Policen noch uneinheitlich sind.

Featured Snippet — Welche Daten sammelt ein Haushaltsroboter?

• Kamera/Video für Navigation und Objekterkennung. • Audio/Mikrofon für Sprachsteuerung. • Lidar/SLAM und IMU für Lokalisierung. • Standort und Nutzungsverhalten/Telemetrie für Analyse und Produktverbesserung.

Nächste Kapitelnavigation: Ökobilanz, Reparierbarkeit und soziale Wirkung im Alltag

Ökobilanz, Reparierbarkeit und soziale Wirkung im Alltag

Das unsichtbare Betriebssystem beeinflusst nicht nur Datenflüsse, sondern auch Energieverbrauch und Lebensdauer von Haushaltsrobotern. Das unsichtbare Betriebssystem strukturiert, welche Komponenten laufen lokal oder in der Cloud, und damit direkt die Ökobilanz und Reparierbarkeit der Geräte.

Lebenszyklus und Energie

Lebenszyklus‑Analysen (LCA) zeigen: Produktion und Materialaufwand dominieren die Vorlaufphase, die Nutzungsphase treibt oft den CO2‑Fußabdruck über die Lebensdauer, vor allem wenn Cloud‑gestützte Inferenz dauerhaft läuft. Messwerte variieren, weil wenige peer‑reviewte LCA‑Studien zu Haushaltsrobotern vorliegen; die International Federation of Robotics liefert Markt‑ und Einsatzdaten als Grundlage für Abschätzungen IFR: Service Robots Report. Training großer Modelle ist in Studien ein signifikanter Emissionsfaktor, bleibt aber für Haushaltsroboter meist ausgelagert und somit schwer quantifizierbar.

Reparierbarkeit, Modularität, Refurbishing

EN 45554 liefert eine methodische Grundlage zur Bewertung von Reparierbarkeit, Wiederverwendung und Upgrade‑Fähigkeit; zentrale Kriterien sind Ersatzteilverfügbarkeit, Reparaturinformationen und Austauschbarkeit von Komponenten als objektive Metrik für Designentscheidungen

EN 45554. Best Practices: modulare Akkus, austauschbare Sensoren, veröffentlichte SBOMs und Firmware‑Tools für Kalibrierung. Refurbishing‑Programme verlängern Nutzungsdauer, doch viele Hersteller bieten sie noch unvollständig an.

- Wichtig: modularer Akku und leicht zugängliche Ersatzteile.

- Firmware: offene Update‑Policies, kein Boot‑Lock, dokumentierte Rollbacks.

- Transparenz: Reparatur‑Score nach EN 45554 auf Produktetiketten.

Soziale Wirkung und Zugang

Empirische Befunde sind gemischt: Pilotprojekte zeigen Zeitersparnis bei Routineaufgaben, aber ungleiche Verteilung des Nutzens, da Kosten, Konnektivität und Reparaturinfrastruktur Zugangsbeschränkungen erzeugen. Haushalte mit höherem Einkommen und guter Anbindung profitieren häufiger; marginalisierte Gruppen bleiben oft ausgeschlossen. Offenheit und Interoperabilität (z. B. durch Matter/standards) können Kosten senken und lokale Reparaturökosysteme stärken.

Featured Snippet — Wie beeinflussen Haushaltsroboter die Arbeitsteilung? Haushaltsroboter reduzieren routinemäßige Reinigungsaufgaben und können Zeit freisetzen; Studien zeigen jedoch, dass Freiraum ungleich verteilt bleibt. Ohne gezielte Maßnahmen verstärken hohe Kosten und geringe Reparierbarkeit soziale Ungleichheiten.

Nächste Kapitelnavigation: Daten, Einwilligung, Haftung und Geschäftsmodelle hinter günstiger KI

Schreibe einen Kommentar