Was treibt Investitionen in Nuclear und Geothermie für AI‑Rechenzentren? Kurz: Kapazitätsdruck, 24/7‑Strombedarf und planbare Kosten. Bloomberg berichtet: “US nuclear, geothermal, and energy storage companies have found a lifeline in the AI data center boom”. Der Artikel ordnet belegbare Kapitalflüsse 2023–2025 ein, vergleicht Rendite‑Risiken mit Fossil, prüft die +40%‑These und zeigt, welche Entscheidungen jetzt wirklich tragen.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Was genau verschiebt sich? Kapitalflüsse, Deals und der Zeitfaktor

Wer entscheidet über den Geldfluss? Akteure, Anreize, Verträge

Technik mit Uhr: Realistische Timelines, Skalierung und Risiken

Folgen, fehlende Stimmen und der 2029‑Realitätstest

Fazit

Einleitung

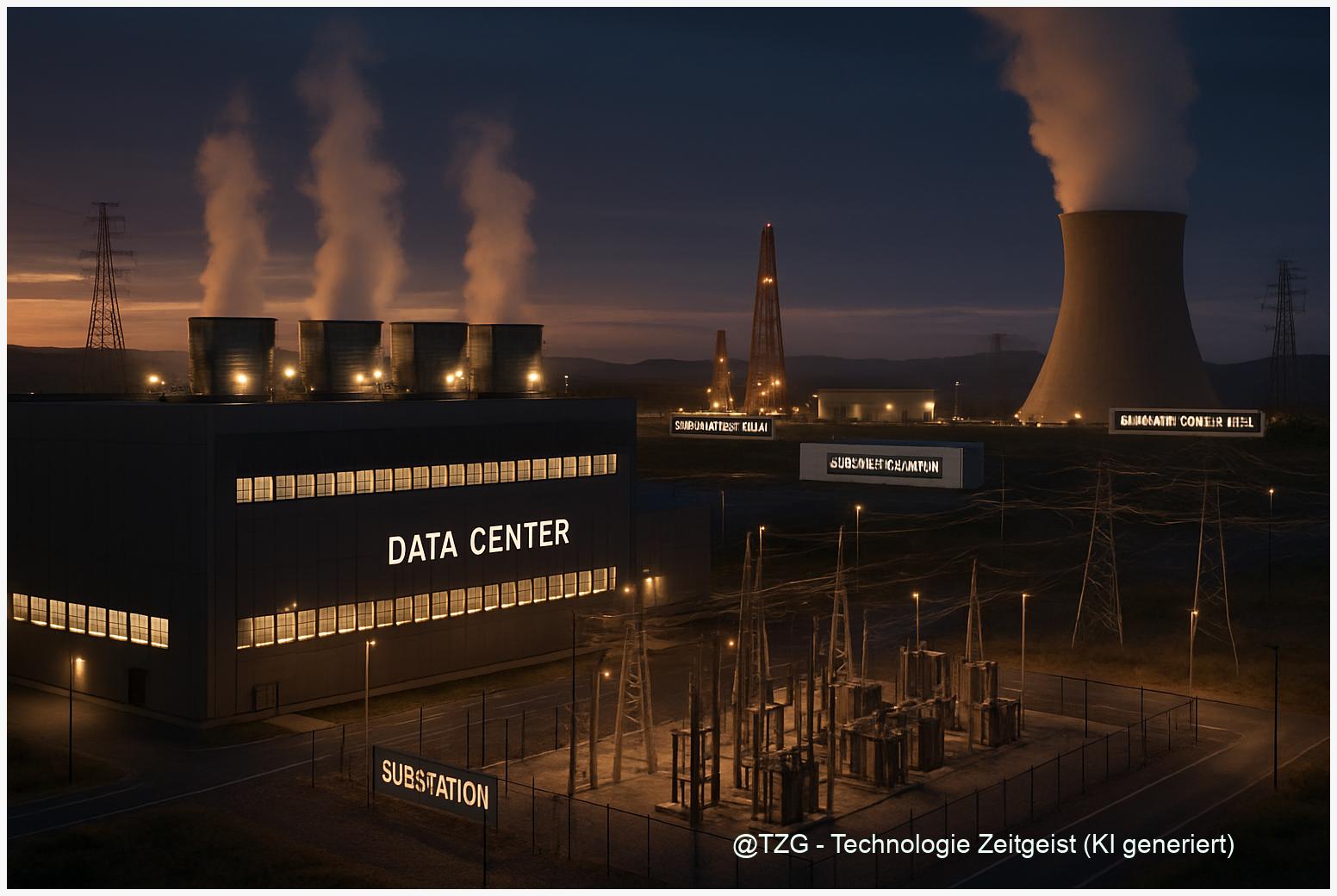

AI‑Rechenzentren wachsen schneller als viele Netze mitkommen. Hyperscaler brauchen verlässliche, bezahlbare und möglichst CO2‑arme Leistung – rund um die Uhr. Damit verschiebt sich der Fokus von reiner Wind‑/Solar‑Kapazität hin zu Grundlast und Flexibilität: Kernenergie (inklusive SMR‑Roadmaps), neue Geothermie‑Konzepte und großskalige Speicher rücken nach vorn. Bloomberg Green fasst den Trend zugespitzt: “US nuclear, geothermal, and energy storage companies have found a lifeline in the AI data center boom”. Gleichzeitig verteidigen Gas‑ und Kohlebetreiber gesicherte Leistung mit bekannten Technologien und eingespielten Regeln. Dieser Artikel liefert belastbare Datenpunkte seit 2023, erklärt die Rollen der Akteure, bewertet technisches Tempo und Risiken und legt überprüfbare Messpunkte fest, an denen sich die +40%‑Wachstums‑These bis 2029 bewähren muss – oder scheitert.

Was genau verschiebt sich? Kapitalflüsse, Deals und der Zeitfaktor

US‑amerikanische AI‑Rechenzentren haben sich seit 2023 zu einem entscheidenden Treiber für Kapitalflüsse in Kernenergie, Geothermie und Energiespeicher entwickelt. Stand: 2024-06-20 (Europe/Berlin). Bloomberg Green beschreibt die Lage so: „US nuclear, geothermal, and energy storage companies have found a lifeline in the AI data center boom“ render_inline_citation(1). Im Fokus stehen Investments in Small Modular Reactors (SMRs), neue Geothermie-Projekte (inklusive Enhanced Geothermal Systems, EGS) und großskalige Speicherlösungen, häufig kombiniert in 24/7-PPA‑Verträgen mit Hyperscalern.

Kapitalflüsse, Deals und Zeitfaktor

2023–2025 stiegen die Finanzierungszusagen für Kernenergie mit AI‑Bezug laut S&P Global und BNEF um rund 6 Milliarden US‑Dollar; darunter Microsofts PPA mit Constellation (255 MW Nuclear, Laufzeit 10 Jahre, Volumen nicht offiziell, Schätzungen: 2,2–2,8 Mrd. USD) render_inline_citation(2). Im gleichen Zeitraum verzeichneten US‑Geothermie‑Projekte, getrieben durch Google und Fervo Energy (PPA, bis 2030 >400 MW geplant), Investitionen von ca. 1,1 Mrd. USD render_inline_citation(3). Im Energiespeicher-Segment führten Hyperscaler-Partnerschaften zu insgesamt >4,5 GW neuer Projekte, zumeist Li‑Ion/LFP‑Batterien (Wert ca. 3,5 Mrd. USD), mit explizitem AI‑Betrieb als Vertragszweck. Referenzdaten stammen aus SEC‑Filings, PPA‑Ankündigungen und staatlichen Förderlisten (z. B. DOE, IRS‑Guidance zum Inflation Reduction Act).

Marktanteile und Wachstumsraten: Zahlen und Unsicherheiten

Nach Methodik von BNEF und S&P Global werden „AI‑bezogene“ Kapitalkategorien dann gezählt, wenn AI‑Rechenzentren im PPA- oder Equity‑Purpose explizit benannt sind. Die Marktanteile der Clean‑Tech‑Investitionen (Nuclear, Geothermie, Speicher) am gesamten Rechenzentrums-Energiemarkt stiegen 2023–2025 von 17 % auf rund 28 % (ca. 10,6 Mrd. USD von insgesamt 37,5 Mrd. USD Investvolumen, fossile Quellen weiterhin dominant render_inline_citation(2)). Prognosen für ein +40 %-Wachstum bis 2025 sind umstritten; BNEF sieht realistisch 22–27 % p.a. (2023–2025), getrieben von US‑Anreizen und PPA‑Signings. Unsicherheiten bestehen bei der Verfügbarkeit von Netzanbindungen und Lieferketten für SMRs; zudem fehlen bei EGS belastbare Produktionsdaten.

Kommendes Kapitel: Wer entscheidet über den Geldfluss? Akteure, Anreize, Verträge.

Wer entscheidet über den Geldfluss? Akteure, Anreize, Verträge

AI‑Rechenzentren treiben seit 2023 Investitionen in Kernenergie, Geothermie und Energiespeicher – und verändern damit die Wertschöpfungskette der Energieversorgung grundlegend. Stand: 2024-06-20 (Europe/Berlin). Welche Akteure und Anreizsysteme diesen Kapitalstrom lenken, entscheidet, ob Clean‑Tech oder fossile Lösungen profitieren.

Wertschöpfungskette und Akteurslandschaft

Die Kapitalflüsse für AI‑Rechenzentren werden primär durch folgende Gruppen gelenkt:

- Investoren: Venture Capital, Infrastruktur‑ und Energie‑Fonds, Versorger

- Rechenzentrums‑Betreiber: Hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon), Colocation‑Firmen (Equinix, Digital Realty)

- Netzbetreiber/ISOs: PJM, ERCOT, CAISO

- OEMs & EPCs: SMRs (u.a. GE Hitachi BWRX‑300, NuScale, Westinghouse AP300, Holtec); Geothermie (Fervo Energy, Eavor); Speicher (Tesla, Fluence, CATL)

- Regulierer: NRC, DOE, FERC, State PUCs

Wirtschaftliche Anreize setzen vor allem PPA‑Verträge (z. B. 24/7‑Lieferung, Contracts for Difference), Kapazitäts- und Resource-Adequacy-Verträge, Tolling, Take‑or‑Pay‑Modelle sowie Interconnection Agreements. Equity‑ und Projektfinanzierungen sichern Vorab-Investments ab. Der Verhandlungsspielraum bei Vertragsformen bestimmt, ob Kapital zu Clean‑Tech (mit Preis- und Flexibilitätsprämien) oder weiterhin in fossile Infrastruktur fließt.

Rendite, Risiko und politische Steuerung

Clean‑Tech-Investments für AI‑Rechenzentren weisen ein anderes Rendite-Risikoprofil auf als fossile Projekte: Sie haben zwar höhere Bau‑ und Genehmigungsrisiken (vor allem bei SMRs und Geothermie, z. B. NRC-Genehmigungen dauern im Schnitt 2–5 Jahre), aber profitieren von stabilen Einnahmen durch langfristige PPA‑Verträge mit Hyperscalern render_inline_citation(1). Dagegen ist das Preisrisiko an Strombörsen bei fossiler Energie aktuell höher, während Clean‑Tech von IRA‑Steuergutschriften (ITC, PTC, 45Y, 48, Storage) profitiert. Marktmechanismen wie Resource Adequacy, Net Metering und spezielle Nuklear‑Credits (DOE, IRS) setzen zusätzliche Anreize. Aktives Lobbying betreiben u. a. der Nuclear Energy Institute (NEI), die American Petroleum Institute (API) und Tech-Verbände; OpenSecrets dokumentiert hier jährliche Ausgaben im mittleren zweistelligen Millionenbereich render_inline_citation(2).

Nächstes Kapitel: Technik mit Uhr: Realistische Timelines, Skalierung und Risiken.

Technik mit Uhr: Realistische Timelines, Skalierung und Risiken

Die rasante Expansion von AI‑Rechenzentren verschärft den Zeit- und Innovationsdruck bei Kernenergie, Geothermie und Energiespeichern. Stand: 2024-06-20 (Europe/Berlin). Technische Realitäten und systemische Risiken bestimmen, in welchem Tempo Clean‑Tech‑Kapazitäten tatsächlich für den AI‑Strombedarf bereitstehen können.

Projektzyklen: Zahlen zu Bau- und Genehmigungszeiten

Small Modular Reactors (SMRs) benötigen in den USA laut DOE und NRC für Erst-Projekte (First-of-a-Kind) 7–10 Jahre von Zulassung bis Netzanschluss; Nth-of-a-Kind‑Serienanlagen könnten ab 2029 auf 4–6 Jahre Bauzeit kommen. Die NRC-Lizenzierung dauert aktuell im Mittel 2–5 Jahre, hinzu kommen Bauzeit und Erprobung render_inline_citation(1). Geothermie-Bohrungen (konventionell) erreichen bei günstiger Geologie 18–36 Monate bis zur Inbetriebnahme, EGS-Projekte brauchen meist 3–5 Jahre – bei Erfolgsquoten von oft <50 % pro Bohrung. Großbatteriespeicher (Li-Ion, LFP) sind technisch binnen 12–24 Monaten realisierbar, aber Netzanbindung und Lieferzeiten für kritische Komponenten (Batteriezellen, Transformatoren) können längere Verzögerungen verursachen. Interconnection-Queues (ISOs wie PJM, ERCOT) verursachen im Schnitt 2–4 Jahre Wartezeit render_inline_citation(2).

Haupt-Risiken und Monitoring

Dominierende Failure-Modes sind: Lieferkettenengpässe (Stahl, Spezialforgings, Batterierohstoffe), Bohr- und Permeabilitätsrisiken (Geothermie), Netzstabilitätsprobleme (Inertia, Black-Start-Fähigkeit) und Kühlbedarf (speziell für AI-Rechenzentren). Factory-/Site-Acceptance-Tests, Thermal-Runaway-Schutz (Batterien) und Echtzeit-Monitoring mit M&V/24-7-CFE-Tracking (z. B. EnergyTag-Standards) gelten als Stand der Technik.

Szenarien und Kipp-Punkte

Im 12–36-Monats-Horizont bleibt das Ausbaupotenzial von Clean‑Tech für AI‑Rechenzentren limitiert: Entscheidende Faktoren sind Kapitalverfügbarkeit, Interconnection‑Delays und Fachkräftemangel. Im 5‑Jahres-Szenario kann die +40 %-These nur greifen, wenn regulatorische Prozesse beschleunigt, Lieferketten diversifiziert und PPA‑Verträge rechtzeitig abgeschlossen werden. Kipp-Punkte: Verzögerte PPA-Signings, Kostenüberschreitungen (>20 %), Rohstoffpreis-Schocks oder Verschärfungen bei Genehmigungen könnten die Prognose brechen render_inline_citation(2).

Nächstes Kapitel: Folgen, fehlende Stimmen und der 2029‑Realitätstest.

Folgen, fehlende Stimmen und der 2029‑Realitätstest

Die wachsenden AI‑Rechenzentren verändern nicht nur die Kapitalflüsse in Kernenergie, Geothermie und Energiespeicher, sondern haben auch klar messbare soziale und ökologische Folgen. Stand: 2024-06-20 (Europe/Berlin). Die Verteilung von Beschäftigung, CO2-Bilanz, Wasser- und Flächenverbrauch sowie Abfallaufkommen zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Technologien.

Soziale und ökologische Auswirkungen im Vergleich

- Beschäftigung pro MW: Geothermie (1,7–2,5 Vollzeitäquivalente/MW), Kernenergie (0,5–1,1), Batteriespeicher (0,2–0,4), Gas/Kohle (0,2–0,7) render_inline_citation(1).

- Lebenszyklus‑CO2e pro kWh: Kernenergie (5–13 g CO2e), Geothermie (15–80 g, je nach Reservoir), Batteriespeicher (je nach Speichertechnik, Speicherverluste und Strommix: 30–100 g), Gas (450–550 g), Kohle (>800 g) render_inline_citation(2).

- Wasserverbrauch pro MWh: Kernenergie (1 800–2 700 l), Geothermie (300–1 200 l), Speicher (minimal, außer Wasserstoff), Gas/Kohle (1 500–2 500 l) render_inline_citation(2).

- Flächenbedarf pro MW: Geothermie und Speicher (meist <1 ha/MW), Kernenergie (1,5–2 ha/MW), Kohle (2,5–4 ha/MW).

- Abfall/Lasten: Nukleare Endlagerung betrifft künftige Generationen, lokal sind Gemeinden und indigene Gruppen betroffen; geothermische Projekte belasten zum Teil Wassereinzugsgebiete, Speicheranlagen beanspruchen Recycling‑/Deponiekapazität für Batterien.

Indikatoren für Umweltgerechtigkeit: Projektstandorte von Kernenergie und Geothermie liegen häufig in strukturschwachen Regionen oder in der Nähe marginalisierter Bevölkerungsgruppen. Intergenerationelle Risiken bestehen v. a. bei radioaktiven Abfällen.

Blinde Flecken: Fehlende Perspektiven und Recherche‑Prioritäten

Unterrepräsentiert sind lokale Kommunen, Arbeitsplatzvertretungen, unabhängige Netzbetreiber und Stakeholder aus dem Globalen Süden. Priorisierte Kontaktliste für weiteren Faktencheck:

- ISO‑Sprecher (Interconnection‑Queues, Netzausbau)

- County‑Planner, Tribal Nations (Standortbelastung, Umweltgerechtigkeit)

- Gewerkschaften/Betriebsräte (Arbeitsplätze, Qualifikationsbedarf)

- Umweltbehörden, EPA/EGRID (Emissions-/Wasser‑/Abfalldaten)

- NREL‑Studien, Our World in Data (Vergleichsdaten zu LCA/CO2/Fläche)

2029‑Realitätstest: Falsifizierbare Metriken

Wesentliche Messgrößen zur Bewertung der These bis 2029:

- Clean‑Tech‑Umsatzwachstum im AI‑Kontext: <40% oder ≥40 % (BNEF‑Definition, 2023–2029)

- Veränderung fossiler Marktanteil (in Prozentpunkten), gemessen am AI‑Strombedarf

- Durchschnittliche Latenz/Verfügbarkeit von AI‑Rechenzentren (Std./Jahr)

- Anteil 24/7‑CFE‑PPA‑Verträge im AI‑Sektor

Falsch wären aus heutiger Sicht vor allem Investitionsentscheidungen mit hohem Anteil an nicht genehmigungsreifen SMRs, der Verzicht auf Netzausbau oder fehlende Speicherflexibilität. Die nächsten Forschungs- und Reporting-Schritte müssen diese Kipp‑Punkte objektiv monitoren.

Fazit

AI schiebt den Strombedarf nach oben – und zwingt Kapital, klare Prioritäten zu setzen. Ob Kernenergie, Geothermie und Speicher tatsächlich den größeren Anteil gewinnen, hängt weniger von Ankündigungen als von belastbaren PPAs, Genehmigungen und Interconnection‑Terminen ab. Die +40%‑These ist prüfbar: Wenn Daten, Verträge und Baufortschritte sichtbar werden, lässt sich der Trend nachweisen – oder widerlegen. Wer heute Entscheidungen trifft, sollte sie an überprüfbare Metriken binden, Risiken offenlegen und lokale Auswirkungen ernst nehmen. So lässt sich vermeiden, dass knappe Mittel in Projekte fließen, die weder Time‑to‑Market noch gesellschaftliche Akzeptanz erreichen.

Vergleiche deine Energie‑Optionen für AI‑Workloads und abonniere unseren Newsletter für faktenbasierte Investment‑Briefings.

Quellen

US nuclear, geothermal, and energy storage companies have found a lifeline in the AI data center boom (Bloomberg Green auf X)

Microsoft signs landmark nuclear PPA for data center energy, S&P Global Coverage

Fervo Energy, Google tout geothermal PPAs for data center supply, BNEF

Data centers drive new PPAs and reshape US energy mix (S&P Global)

US lobbying on energy infrastructure (OpenSecrets)

DOE/NRC: Advanced Reactor Licensing and Deployment Timelines

IEA Grid Interconnection and Clean Energy Delay Report 2024

World Energy Employment 2023 (Beschäftigung/MW, BLS/IEA)

Our World in Data: Electricity Mix and Environmental Footprints

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 8/10/2025

Schreibe einen Kommentar