Noch nie wurden weltweit so viele Hitzerekorde dokumentiert. Der Artikel erklärt die wissenschaftlichen Hintergründe, zeigt aktuelle Messmethoden und analysiert gesellschaftliche sowie technologische Auswirkungen. Leser erhalten einen faktenbasierten Überblick über Ursachen, Datenerhebung, Innovationen zur Vorhersage und die realen Konsequenzen der Hitze.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Warum es jetzt so heiß wird: Ursachen und Verteilung der Rekorde

Wie wir Hitze messen: Technologien und Validierung

Das Morgen der Hitzeanalyse: Innovationen und Anpassung

Folgen und Perspektiven: Gesellschaft, Berichterstattung, algorithmische Fragen

Fazit

Einleitung

Plötzlich ist es überall Thema: Hitzerekorde purzeln reihenweise, und fast jeder Kontinent meldet neue Temperaturmaxima. Meteorologen, Klimaexperten und Tech-Teams berichten nahezu täglich über neue Höchstwerte. Doch wie entstehen diese Extremwerte? Wer misst sie präzise? Und was bedeuten die Rekorde für unser Leben, unsere Gesundheit und unsere Städte? Dieser Artikel ordnet die aktuellen Hitzerekorde ein, erklärt Ursachen, Messmethoden und technologische Innovationen. Klar, nachvollziehbar und mit allen relevanten Fakten – für alle, die wissen wollen, was die aktuellen Hitze-Extreme tatsächlich auslöst und wie wir sie technisch verstehen und bewältigen können.

Warum es jetzt so heiß wird: Ursachen und globale Verteilung der Hitzerekorde

Die globale Häufung extremer Hitzerekorde ist kein Zufall: Wissenschaftlich ist belegt, dass die Haupttreiber hinter den aktuellen Temperaturmaxima eine Kombination aus stark gestiegenen Treibhausgasemissionen, Landnutzungsänderungen und dem Klimaphänomen El Niño sind. Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche globale Temperatur etwa 1,4 °C über dem vorindustriellen Niveau – so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen [WMO, 2023]. Hitzerekorde – das Haupt-Keyword dieses Kapitels – sind daher ein direktes Resultat menschengemachter Veränderungen, präzise messbar durch moderne Temperaturmessung und Satellitendaten.

Die wissenschaftlichen Hauptursachen: Klimawandel, Landnutzungswandel, El Niño

- Treibhausgase: Seit 1850 ist der CO₂-Gehalt auf über 417 ppm gestiegen, Methan und Lachgas erreichen historische Höchstwerte. Aktuell stammen mehr als 59 GtCO₂-Äquivalente an Emissionen pro Jahr aus menschlichen Quellen – die Treibhausgase wirken wie ein Wärmestau in der Atmosphäre [IPCC, 2023].

- Landnutzungsänderungen: Entwaldung – z.B. im Amazonas – und intensive Landwirtschaft reduzieren die Fähigkeit der Biosphäre, CO₂ zu binden, und forcieren die regionale Erwärmung. Etwa ein Viertel des CO₂-Anstiegs ist darauf zurückzuführen [Klimabündnis Österreich, 2024].

- El Niño: Das Klimaphänomen führte 2023/24 zu ungewöhnlich warmen Meeresoberflächen und regionalen Hitzespitzen, etwa in Südamerika und Asien. Es verstärkt die von Treibhausgasen ausgelöste Erwärmung kurzfristig, erklärt aber nicht den Basistrend [WMO, 2023].

Globale Verteilung der Hitzerekorde: Beispiele und Daten aus 2023–2024

In den letzten zwölf Monaten wurden auf allen Kontinenten neue Temperaturrekorde gemeldet.

- Europa: Juli 2023 war der heißeste jemals gemessene Monat, Südeuropa erlebte lokale Rekordtemperaturen von über 48 °C (z.B. Sizilien, Griechenland).

- Asien: Teile Chinas und Indiens hatten anhaltende Hitzewellen; neue landesweite Monatsrekorde wurden gemessen.

- Nordamerika: Die USA und Mexiko dokumentierten ihren heißesten Sommer, mit regionalen Maxima über 50 °C.

- Afrika und Südamerika: Regionale Spitzenwerte in Nordafrika und weiten Teilen Brasiliens; Dürre und Hitzewellen forcierten Ernteverluste.

- Australien und Ozeanien: Rekordtemperaturen in Westaustralien, verstärkte Waldbrandgefahr.

- Arktis und Antarktis: Erwärmen sich doppelt so schnell wie das globale Mittel; auch 2023 Rekordwerte beim Meereisrückgang.

Die Häufung extremer Rekorde ist eng mit genauen Technologietrends in der Temperaturmessung und Auswertung durch Satellitendaten verknüpft, was zuverlässige Vergleiche und Analysen ermöglicht.

Neben der globalen Herausforderung werden im nächsten Kapitel die Technologien vorgestellt, mit denen wir Hitzerekorde heute messen und validieren – von klassischen Messstationen bis zu modernen Satelliten.

Wie wir Hitze messen: Technologien, Validierung und globale Standards

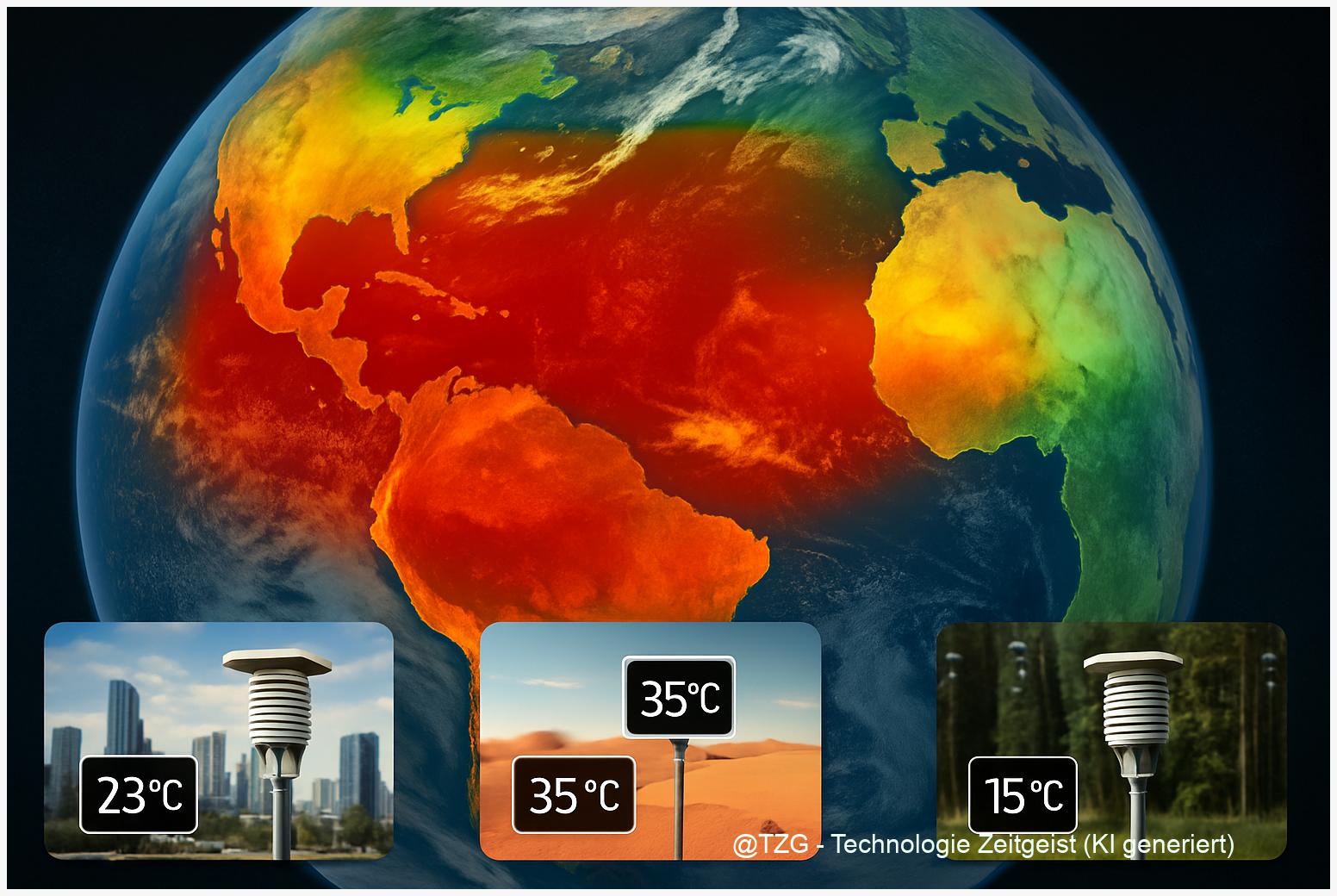

Hitzerekorde lassen sich heute mit einer beispiellosen Präzision erfassen – doch die Messung extremer Temperaturen ist eine multilaterale Herausforderung. Globale Temperaturmessung kombiniert verschiedene Technologietrends, etwa Satellitendaten und KI-basierte Systeme, um Schwankungen durch Klimawandel und natürliche Variabilität transparent zu machen.

Modernste Messtechnologien: Satelliten, Bodenstationen und Netzwerke

- Bodenstationen: Rund 10.000 meteorologische Stationen weltweit – betrieben etwa von WMO, DWD, NOAA – erfassen Lufttemperatur in standardisierten Messhöhen und -gehäusen. Automatisierte Wetterstationen senden im 10-Minuten-Takt Daten an nationale und internationale Datenportale wie das DWD Datenpool oder das NOAA ISD.

- Satellitendaten: Systeme wie Copernicus Sentinel, NASA MODIS/VIIRS oder EUMETSAT messen Land- und Meerestemperaturen, decken auch abgelegene Regionen ab. Die Genauigkeit liegt im Bereich von 0,1–0,3 °C, ermöglicht durch fortgeschrittene Sensorik und Algorithmen [Copernicus, 2024].

- Sensor-Netzwerke & IoT: Lokale Sensoren in Städten, Industrie- und Agrarregionen liefern Mikrodaten. Diese werden zunehmend in Echtzeit mittels KI-Analysetools validiert und in die globale Temperaturmessung integriert.

Systemintegration: Abgleich, KI und Minimierung von Unsicherheiten

Die Validierung von Hitzerekorden erfolgt im Zusammenspiel: Bodendaten werden mit Satellitendaten und Klimamodellen gespiegelt. KI-gestützte Systeme, etwa von ECMWF und NASA, gleichen Spitzenwerte ab und filtern Ausreißer. Peer-reviewte Studien bestätigen, dass diese Multi-Source-Verfahren Unsicherheiten signifikant verringern – von rund ±0,5 °C (nur Bodenstation) auf ±0,2 °C (kombiniert) [AMS Bulletin, 2024].

Herausforderungen: Messgenauigkeit, Abdeckung und Standards

- Ungleichgewicht der Abdeckung: Lücken bestehen in Hotspots wie Zentralafrika oder Teilen Südamerikas.

- Standardisierung: Unterschiedliche nationale Definitionen erschweren Vergleichbarkeit der Temperaturmessung.

- Stadtklimaeffekt („Urban Heat Island“): Lokale Spitzen können globale Mittelwerte verzerren.

Künftig sollen automatisierte Kalibrierung und offene Standards Abhilfe schaffen.

Im kommenden Kapitel werfen wir einen Blick auf das Morgen der Hitzeanalyse: Welche Innovationen und adaptiven Technologietrends helfen, Hitzerekorde und Klimawandel noch präziser zu erfassen?

Das Morgen der Hitzeanalyse: Innovationen in Prognose und Anpassung

Hitzerekorde sind längst nicht mehr nur Messwerte – sie zeigen, wie verletzlich unsere Infrastruktur und Gesellschaft gegenüber Klimawandel geworden ist. Mit jedem neuen Extrem steigt der Bedarf an präziser Temperaturmessung, zuverlässigen Frühwarnsystemen und datengetriebener Anpassung, um Risiken für Gesundheit, Energie und Städte proaktiv zu steuern.

Technologische Innovationen in der Hitzeprognose: KI, Frühwarnsysteme & smarte Datenplattformen

Aktuelle Studien und Pilotprojekte zeigen, dass KI-basierte Frühwarnsysteme (z.B. vom Max-Planck-Institut) die Prognose von Hitzerekorden auf bis zu 20 Meter Genauigkeit lokal verbessern können. Sie kombinieren hochauflösende Satellitendaten, Bodenstationen und Stadtklimasensoren, um Temperaturspitzen frühzeitig zu erkennen. KI- und Machine-Learning-Algorithmen werten dabei Millionen Datenpunkte aus und reduzieren Fehlalarme durch Abgleich mit physikalischen Modellen.

- Hybride Systeme: Verknüpfen physikalische Simulationen mit Echtzeitdaten.

- Offene Datenplattformen: Erleichtern die Analyse von Klimatrends für Kommunen und Unternehmen.

- Modulare Frühwarn-Apps: Bieten vulnerable Gruppen (z.B. Ältere, Vorerkrankte) gezielten Hitzeschutz.

Diverse EU-Projekte (etwa USEFLEDS, AI4GRIDS) belegen, dass Digitalisierung und KI in Energienetzen auch helfen, Lastspitzen und Ausfälle frühzeitig zu steuern.

Risiko für Infrastruktur, Gesundheit & Energie: Neue Bewertungsansätze und Anpassung

Mit Rekordhitzen steigen auch Versorgungsengpässe und Gesundheitsrisiken: Kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Stromnetze und Wasserversorgung geraten an Kapazitätsgrenzen. Urban Heat Islands verschärfen lokale Extremwerte, Starkregen gefährdet zudem Gebäudesicherheit. Laut aktueller Analysen sind gezielte Vulnerabilitätsanalysen und adaptive Maßnahmen (z.B. hitzeresiliente Gebäude, smarter Netzausbau, flexible Laststeuerung) unerlässlich. Gesundheitsstudien (Lancet Countdown) zeigen: Besonders ältere, chronisch Kranke und Alleinlebende profitieren direkt von gezieltem Hitzeschutz – sowohl technologisch wie auch sozial.

Im kommenden Kapitel folgen gesellschaftliche und ethische Perspektiven: Wie beeinflussen Hitzerekorde, algorithmische Risikoprognosen und Berichterstattung unser kollektives Handeln?

Globale Hitzerekorde: Gesellschaftliche Folgen, Medienwirkung und algorithmische Perspektiven

Die Hitzerekorde der Jahre 2023 und 2024 markieren einen gesellschaftlichen Kipppunkt: Mit durchschnittlich 1,5–1,6 °C Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau sind neue Extreme messbar und spürbar – für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Besonders betroffen: Regionen mit ohnehin hoher Vulnerabilität, etwa Südeuropa, Teile Afrikas und Südasien, aber auch Städte und Küsten weltweit.

Dokumentierte Folgen: Gesellschaft, Ökologie, Wirtschaft

- Sozial: Dramatisch mehr hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle, z.B. über 3.000 zusätzliche Tote in Deutschland 2023 (BMG). Ältere, chronisch Kranke und Alleinlebende gelten laut Studien als besonders gefährdet.

- Ökologisch: Häufung von marinen Hitzewellen und Dürren, Rekordwerte bei Korallenbleiche und Ernteausfällen (UFZ; Deutschlandfunk).

- Wirtschaftlich: Weltweit Schäden durch Wetterextreme 2024 von über 320 Mrd. $ (davon 140 Mrd. $ versichert), mit massiven Effekten auf Infrastruktur und Versicherungsprämien (Munich Re).

Mediale Berichterstattung und gesellschaftliche Wahrnehmung

Die Medienberichterstattung über Hitzerekorde hat die gesellschaftliche Debatte um Klimawandel und Temperaturmessung beschleunigt – oft faktenbasiert, teils aber auch alarmistisch oder widersprüchlich. Während tagesaktuelle Berichte die Dringlichkeit betonen, können wiederholte Extremschlagzeilen auch zu Abstumpfung oder “Klimamüdigkeit” führen. Studien zeigen: Je emotionaler und anschaulicher Hitzerekorde präsentiert werden, desto stärker steigen sowohl Besorgnis als auch die Bereitschaft zu Anpassung und Protest (FR).

Technologischer Ausblick: Wenn Algorithmen Hitzerekorde analysieren

Algorithmen und KI-gestützte Klimamodelle werden zunehmend zu eigenständigen Akteuren: KI-Projekte wie XAIDA (UFZ) attribuieren die Rolle des Klimawandels bei Extremereignissen und lernen aus Satellitendaten, um Trends früher zu erkennen. Spekulativ ließe sich fragen: Würde eine KI die bisherige Unterschätzung extremer Ereignisse überwinden, mehr Datentransparenz und globale Gerechtigkeit in Risikomodellen fordern? OpenAI wie Google DeepMind betonen in Fachartikeln die Verantwortung biasfreier, robuster Algorithmen und die Notwendigkeit, Unsicherheiten ehrlich auszuweisen. Chancen liegen in automatischer Attribution und Frühwarnung – Risiken in Überwachung, Interpretationsfehlern und mangelnder gesellschaftlicher Einbindung.

Das nächste Kapitel analysiert, wie Wissenschaft, Medien und Politik gemeinsam Handlungsspielräume schaffen – und wo technologische Innovation ihre Grenzen hat.

Fazit

Die aktuellen Hitzerekorde markieren einen Wendepunkt – für Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Ursachen, Messverfahren und Folgen sind besser erforscht denn je, doch die Herausforderungen bleiben groß. Nur mit modernsten Technologien, klaren Analysen und gesellschaftlicher Offenheit können wir künftige Hitzewellen meistern. Die künftige Entwicklung sollte genau beobachtet werden: Wer früh handelt und Transparenz schafft, sichert nicht nur kritische Infrastruktur, sondern schützt auch Gesundheit und Klima.

Diskutiere die Hintergründe: Teile den Artikel oder hinterlasse deinen Standpunkt in den Kommentaren.

Quellen

IPCC Climate Change 2023 Synthesis Report Summary for Policymakers

WMO Provisional State of the Global Climate 2023

Klimafakten Klimawandel vom Klimabündnis Österreich (2024)

Surface Air Temperature – Copernicus Climate Change Service

Integrated Surface Database (ISD) – NOAA

Combining Surface and Satellite Observations for Global Temperature Analysis

Abschätzung der Verwundbarkeit von Bevölkerung und Kritischen Infrastrukturen gegenüber Hitzewellen und Starkregen

Mit künstlicher Intelligenz zu Vorhersagen von Klimaextremen

Die Relevanz des Klimawandels für ‘Kritische Infrastrukturen’

Integriertes Klimaanpassungskonzept Kreis Stormarn 2024

Neuer Lancet Countdown Bericht zu Klimawandel und Gesundheit 2024

Viele Extremereignisse im Jahr 2023 wurden durch die globale Erwärmung verstärkt

1,5-Grad-Marke 2024 erstmals überschritten

Gesundheitsrisiko Hitze | BMG

Sommerhitze bricht alle Rekorde – deutsche Studie zeigt fatale Folgen für Menschen

Global Climate Highlights 2024 | Copernicus

Rekordtemperaturen in den Meeren: Ursachen und Folgen

Der Klimawandel zeigt Krallen: Die Welt wird heißer, starke Wirbelstürme…

Globale Erwärmung verstärkt Extremniederschläge mehr als erwartet

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/26/2025

Schreibe einen Kommentar