Kurzfassung

Europa setzt auf eine starke Kreislaufwirtschaft für erneuerbare Energien. Das Solarmodul-Recycling gewinnt an Fahrt, mit wachsenden Märkten und EU-Richtlinien, die hohe Rückgewinnungsraten fordern. Gleichzeitig expandiert das Batterie-Recycling für Lithium-Ionen-Akkus, um kritische Rohstoffe zu sichern. Diese Entwicklungen sorgen für nachhaltige Ressourcennutzung und reduzieren Abhängigkeiten von Importen. Der Artikel beleuchtet den Weg zu industriellem Maßstab und die Chancen für eine grüne Zukunft.

Einleitung

Die Energiewende in Europa schreitet voran, doch mit dem Boom der Solaranlagen und Elektrofahrzeuge entstehen neue Herausforderungen. Millionen Tonnen an Solarmodulen und Batterien erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer. Hier kommt das Recycling ins Spiel – nicht nur als Pflicht, sondern als Chance, Ressourcen zu schonen und die Unabhängigkeit zu stärken. Europa positioniert sich als Vorreiter, indem es industrielle Prozesse aufbaut, die Abfall in wertvolle Materialien verwandeln. Solarmodul-Recycling und Batterie-Wiederverwertung sind Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft. Dieser Ansatz verbindet Umweltschutz mit wirtschaftlichem Nutzen und lädt uns ein, über eine nachhaltige Zukunft nachzudenken.

Regulatorischer Rahmen in der EU

Die EU schafft mit klaren Vorgaben die Grundlage für effizientes Recycling. Die WEEE-Richtlinie regelt den Umgang mit Elektroaltgeräten, einschließlich Solarmodulen. Sie fordert eine Sammlungsrate von 85 Prozent und eine Rückgewinnung von 80 Prozent der Materialien. Hersteller tragen die Kosten über erweiterte Produzentenverantwortung. Diese Regeln sorgen dafür, dass Abfall nicht einfach entsorgt wird, sondern zurück ins System fließt.

Für Batterien gilt die neue Batterieverordnung von 2023. Sie setzt Ziele wie 70 Prozent Recyclingeffizienz bis 2030 und mindestens 50 Prozent Rückgewinnung von Lithium bis 2027. Ab 2027 kommt der Battery Passport, der Transparenz über den gesamten Lebenszyklus schafft. Solche Maßnahmen decken nicht nur den Abfall ab, sondern fördern auch den Einsatz recycelter Materialien in neuen Produkten.

„Die EU-Regulierungen transformieren Abfall in eine Ressource, die die Energiewende unterstützt.“ – Basierend auf EU-Kommissionsdokumenten.

Der Critical Raw Materials Act ergänzt dies, indem er 25 Prozent der Recyclingkapazitäten für kritische Stoffe wie Lithium und Kobalt bis 2030 vorschreibt. Diese Politik reduziert Importabhängigkeiten und stärkt die europäische Industrie. Insgesamt bilden diese Rahmenbedingungen einen soliden Boden, auf dem Unternehmen aufbauen können. Sie motivieren Investitionen in Technologien, die hohe Erholungsraten erreichen. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, der Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen nutzt. Die Umsetzung variiert national, doch der gemeinsame Kurs ist klar: Nachhaltigkeit als Priorität.

Europa investiert in Projekte, die diese Regeln umsetzen. Beispielsweise fördert die EU Initiativen wie den Digital Product Passport, der Materialflüsse trackt. Das hilft, Compliance zu gewährleisten und Innovationen anzustoßen. Insgesamt schafft der regulatorische Rahmen Vertrauen und Sicherheit für alle Beteiligten. Er zeigt, dass Europa nicht nur auf Erneuerbare setzt, sondern auch deren Kreisläufe meistert. Diese Strukturen sind entscheidend, um die Ziele der Green Deal zu erreichen und eine resiliente Versorgungskette aufzubauen.

Fortschritte im Solarmodul-Recycling

Der Markt für Solarmodul-Recycling in Europa boomt. Von 73 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 wächst er bis 2030 auf 188 Millionen, mit einer jährlichen Rate von 15,8 Prozent. Das getrieben durch steigende Abfallmengen und regulatorische Anforderungen. 2022 wurden bereits 50.000 Tonnen PV-Abfall gesammelt, vor allem in Italien und Deutschland. Bis 2030 könnte Deutschland allein 400.000 bis eine Million Tonnen verarbeiten müssen.

Projekte wie SOPHIA und PHOTORAMA zeigen, wie es geht. Sie erreichen Rückgewinnungsraten von bis zu 98 Prozent für Glas, Silizium und Metalle. In Frankreich liegt die Recyclingrate bei über 86 Prozent. Neue Anlagen, wie die von Reiling in Deutschland mit 50.000 Tonnen Kapazität pro Jahr, skalieren die Prozesse. Technologien wie Robotik und digitale Passports erleichtern Reuse und Repair.

Die EU plant 401 Gigawatt neue Solar-Kapazität bis 2028, was den Abfall weiter steigert. Doch das Recycling schafft Chancen: Es liefert Rohstoffe für neue Module und spart Ressourcen. Unternehmen wie Veolia und Envaris bauen Netzwerke auf, die Sammlung und Verarbeitung optimieren. Solarmodul-Recycling wird so zu einem integralen Teil der Branche.

| Land | Gesammelte Tonnen 2022 | Prognose bis 2030 |

|---|---|---|

| Italien | 21.500 | Steigende Volumina |

| Deutschland | 16.500 | 400.000–1 Mio. Tonnen |

Diese Fortschritte machen das Solarmodul-Recycling wirtschaftlich attraktiv. Sie reduzieren den Bedarf an Primärrohstoffen und minimieren Umweltauswirkungen. Europa führt damit voran und inspiriert globale Standards. Die Branche passt sich an, indem sie Reuse priorisiert – Module mit hoher Restleistung kommen zurück in den Einsatz. So entsteht ein System, das langlebig und effizient ist. Die Dynamik zeigt: Recycling ist kein Nebenaspekt, sondern Kern der Solarzukunft.

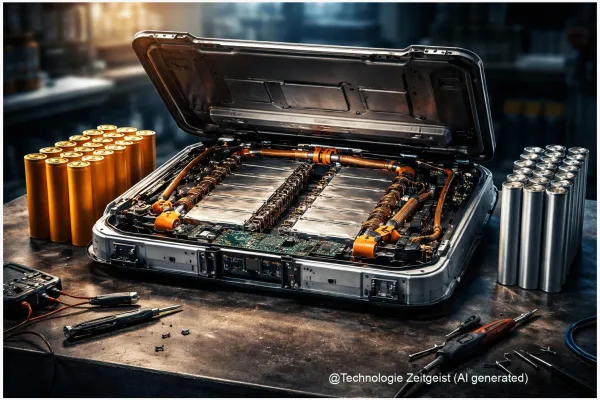

Entwicklungen beim Batterie-Recycling

Das Batterie-Recycling in Europa holt auf. Aktuelle Kapazitäten liegen bei 100.000 Tonnen pro Jahr und sollen bis 2030 auf über 900.000 Tonnen wachsen. Die EU-Verordnung treibt das voran, mit Zielen von 70 Prozent Effizienz und 25 Prozent Deckung des Kobaltbedarfs durch Recycling. Bis 2030 könnte es genug Material für 1,3 bis 2,4 Millionen Elektrofahrzeuge liefern.

Hydrometallurgie ist der Star der Technologien, mit Erholungsraten über 95 Prozent für Nickel, Kobalt und Mangan. Neue Anlagen wie cylib in Deutschland (60.000 Tonnen bis 2027) und AE Elemental in Polen (12.000 Tonnen) setzen Maßstäbe. Sie extrahieren Lithium effizient und sparen bis zu 19 Prozent CO2 im Vergleich zur Neugewinnung.

Europa dominiert mit 60 Prozent der angekündigten Kapazitäten. Unternehmen wie Umicore und Northvolt integrieren Recycling in ihre Ketten. Der Fokus liegt auf LFP-Batterien, die zunehmend verbreitet sind. Projekte verbessern die Prozesse, um Graphit und Mangan zu gewinnen. Das schafft einen Kreislauf, der Abhängigkeiten von Minen verringert.

Die Vorteile sind klar: Weniger Abfall, geringere Emissionen und stabile Versorgung. Recycling wird profitabel, sobald Skaleneffekte greifen. Europa investiert in Forschung, um Direct Recycling zu perfektionieren – eine Methode, die 80 Prozent CO2 spart. Diese Entwicklungen stärken die Position in der globalen Energiewende. Sie machen Batterien zu einem wiederholbar nutzbaren Gut. Die Branche bewegt sich zügig, um die Ziele zu erreichen und Innovationen zu nutzen.

Herausforderungen und Ausblick

Trotz Fortschritten gibt es Hürden. Hohe Energiekosten in Europa – bis zu 56 Prozent mehr als in China – machen Recycling teurer. Logistik und niedrige Volumina erschweren die Skalierung. Für Solarmodule fehlen einheitliche Tests für Reuse, was Märkte bremst. Bei Batterien ist die Anpassung an LFP-Chemien eine Aufgabe, da sie weniger wertvolle Metalle enthalten.

Unsicherheiten bei neuen Technologien wie Perovskit-Modulen könnten Prozesse verändern. Export von Abfallmaterialien wie Black Mass nach Asien mindert lokale Kapazitäten. Doch Lösungen zeichnen sich ab: EU-Förderungen und strengere Exportregeln pushen Investitionen. Standardisierung und digitale Tools wie Passports helfen, Transparenz zu schaffen.

„Herausforderungen sind Chancen für Innovationen im Recycling.“ – Aus Branchenberichten.

Der Ausblick ist positiv. Bis 2050 könnte PV-Recycling 17,7 Millionen Tonnen Materialien liefern, im Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar. Für Batterien deckt es zunehmend den Bedarf an kritischen Rohstoffen. Europa plant zentrale Logistiknetze und Pilotprojekte für neue Materialien. Kooperationen zwischen Herstellern und Recyclern beschleunigen den Fortschritt. So entsteht ein robustes System, das die Energiewende trägt. Die Zukunft hängt von kontinuierlichen Investitionen ab, doch der Kurs ist gesetzt für eine kreislauffähige Wirtschaft.

Fazit

Europa meistert den Übergang zu nachhaltigem Recycling von Solarmodulen und Batterien auf industriellem Niveau. Regulatorische Impulse und technologische Fortschritte sichern Ressourcen und schützen die Umwelt. Diese Kreisläufe stärken die Unabhängigkeit und fördern eine grüne Wirtschaft.

Die Entwicklungen zeigen, dass Handeln jetzt zählt. Mit steigenden Volumina wird Recycling unverzichtbar. Es verbindet Fortschritt mit Verantwortung und ebnet den Weg für eine saubere Energiezukunft.

Schreibe einen Kommentar