Wie senkt AI die Stromkosten in UK um 15%? Durch präzisere Lastprognosen, automatisierte Flexibilitätsauktionen und dynamische Tarife, wenn Politik und Netzbetreiber smarte Grids skalieren. Was ist jetzt zu tun? Diese Analyse bündelt Status quo, Roadmap, Risiken und eine To‑Do‑Liste – mit Quellencheck zu Digit.fyi (07.08.2025), Reuters (Zitat: „40% electricity price surge“) und einem X‑Kommentar von Evan Kirstel.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Warum die Uhr tickt: Von Regulierung und Technik zum heutigen Roll‑out

Daten, Verträge, Algorithmen: Das Betriebsmodell für Echtzeit‑Flexibilität

Von Pilot zu Skalierung: Roadmap, Finanzierung, KPIs

Folgen für Haushalte, faire Netze und der Realitätscheck in fünf Jahren

Fazit

Einleitung

Die britische Regierung setzt auf AI, um Energiekosten zu drücken – und erhöht damit den Druck auf Netzbetreiber, Lieferanten und Verbraucher. Hintergrund: Reuters berichtet von einer „40% electricity price surge“. Gleichzeitig verspricht ein Digit.fyi‑Bericht, dass neue AI‑gestützte Netzstrategien die Kosten um bis zu 15% senken könnten – sofern smarte Grids konsequent ausgebaut und politisch flankiert werden. Was davon hält einer Faktenprüfung stand? Und wie sieht ein Betriebsmodell aus, das in Echtzeit steuert, sicher bleibt und Fairness wahrt? Dieser Artikel ordnet historische Treiber, den aktuellen Roll‑out, technische und regulatorische Anforderungen sowie Verteilungseffekte. Er schließt mit einer konkreten To‑Do‑Liste und einem Praxis‑CTA: Holen Sie sich unsere Policy‑Watch‑Vorlage, prüfen Sie Finanzierung und Governance – und passen Sie die nächsten Schritte an Ihr Portfolio, Ihre Region und Ihre Risikobudgets an.

Warum die Uhr tickt: Von Regulierung und Technik zum heutigen Roll-out

Stand: 2025-08-07 (Europe/Berlin). Der sprunghafte Anstieg der Strompreise um bis zu 40 Prozent in Großbritannien – wie von Reuters für das Jahr 2025 gemeldet – unterstreicht die Dringlichkeit, die AI Energieoptimierung UK voranzutreiben. Smarte Grids und gezielte Ofgem Regulierung gelten inzwischen als zentrale Hebel, denn die Integration von AI soll nicht nur die Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen senken, sondern auch die Systemstabilität sichern [1].

Politische, regulatorische und technologische Entwicklung

Frühzeitige politische Weichenstellungen, wie der verpflichtende Smart-Meter-Roll-out (SMETS2) und die zentrale Datenkommunikation via DCC, bilden seit 2018 die technologische Basis für AI-gestützte Optimierung. Die Ofgem-Price Controls (RIIO-ED2, 2023–2028) setzen finanzielle Anreize für Netzbetreiber zur Effizienzsteigerung und Innovation. Parallel dazu fördert der Strategic Innovation Fund (Ofgem/UKRI) seit 2021 gezielt Projekte zu AI, Lastmanagement und Netzflexibilität. Auf operativer Ebene führen National Grid ESO-Programme – insbesondere der Demand Flexibility Service (2022/23–2023/24) – erstmals flexible Stromnachfrage im großen Maßstab ein. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch dezentrale Flexibilitätsmärkte der DNOs/DSOs, an denen Unternehmen wie UK Power Networks, SP Energy Networks und Aggregatoren teilnehmen [2].

Aktueller Stand: Roll-out, Investitionen, Marktakteure

- Über 32 Mio. installierte SMETS2-Meter (ca. 85 % Haushaltsabdeckung, Stand 2025)

- Investitionszusagen von über 2,5 Mrd. £ (≈ 2,95 Mrd. €, Kurs 1,18 EUR/GBP, Stand 2025-08)

- Ofgem-Förderprogramme für AI und Lastflexibilität: >100 Mio. £ jährlich

- Relevante Akteure: DNOs (UK Power Networks, SP Energy Networks), Lieferanten (z. B. Octopus Energy), Aggregatoren und spezialisierte Technologieanbieter

Pilotnachweise und Einsparungsannahmen

Die im Digit.fyi-Artikel genannten 15 % Kostensenkung durch AI Energieoptimierung UK basieren u. a. auf Feldtests mit peak shaving, Volt/VAR-Optimierung und Teilnahme am Demand Flexibility Service. Beispielsweise konnten laut National Grid ESO Haushalte und Unternehmen in Pilotprojekten 5–12 % ihrer Spitzenlastkosten einsparen, Aggregatoren berichten von bis zu 10 % CO₂-Reduktion durch automatisierte Verbrauchssteuerung. Diese Werte sind jedoch abhängig von regionaler Netzstruktur, Nutzerakzeptanz und algorithmischer Präzision [2]. Bisher fehlen großflächige Belege für eine flächendeckende 15 %-Reduktion; laufende Programme liefern aber belastbare Teilergebnisse.

Die Kombination aus regulatorischer Beschleunigung, technologischem Fortschritt und der Preisexplosion laut Reuters macht die breite Einführung von AI-gestützter Energieoptimierung für smarte Grids Großbritannien zur akuten Notwendigkeit.

Mit Blick auf die nächste Etappe steht im Mittelpunkt, wie Daten- und Vertragsstrukturen zwischen Netzbetreibern, Aggregatoren und Verbrauchern so gestaltet werden, dass Echtzeit-Flexibilität durch AI-Algorithmen möglich wird. Dies vertieft das folgende Kapitel: Daten, Verträge, Algorithmen: Das Betriebsmodell für Echtzeit‑Flexibilität.

Daten, Verträge, Algorithmen: Das Betriebsmodell für Echtzeit‑Flexibilität

Stand: 2025-08-07 (Europe/Berlin). Die Implementierung von AI Energieoptimierung UK erfordert eine eng abgestimmte technische und regulatorische Infrastruktur: Von Datenflüssen über Vertragsgestaltung bis zu Sicherheits- und Governance-Strukturen. Ohne ein robustes Betriebsmodell drohen bei der Integration smarter Grids Großbritannien Risiken für Versorgungssicherheit und Verbraucherschutz [1].

Organisation von Daten- und Vertragsflüssen

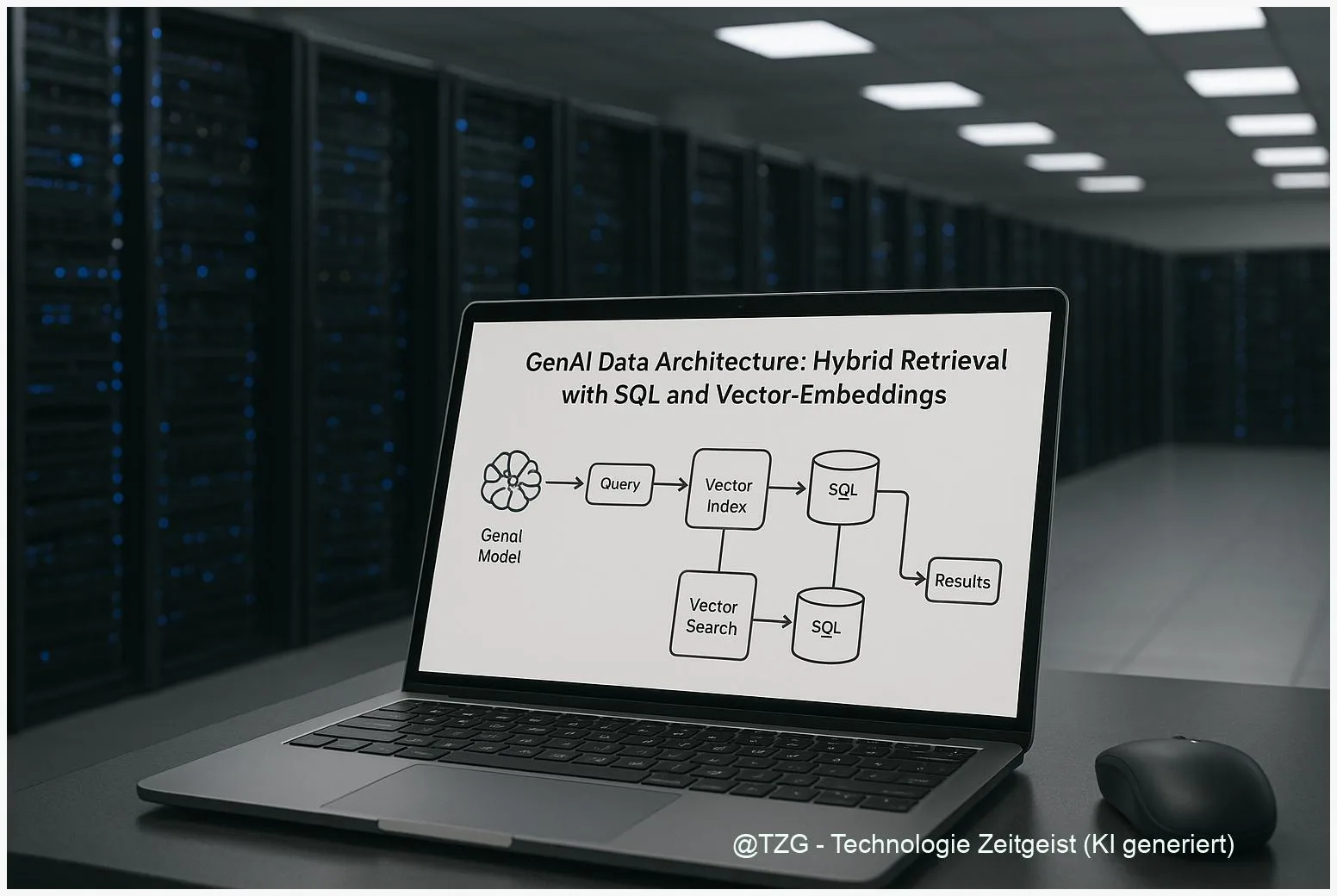

Kern des Betriebsmodells sind automatisierte, zeitlich hochaufgelöste Datenströme: Smart Meter (SMETS2), Grid-Sensoren und Prosumenten liefern Verbrauchs-, Einspeise- und Netztopologiedaten an DNOs und National Grid ESO. Schnittstellen wie die Data Communications Company (DCC) standardisieren den sicheren Datenaustausch. Aggregatoren und Drittanbieter (z. B. Hardware/Apps) interagieren über APIs und Clearingmechanismen – Settlement-Prozesse und Messstellenverifizierung laufen über zertifizierte Plattformen. Vertragsflüsse werden als „dynamic flexibility contracts“ ausgestaltet; Pflichten zu Datenminimierung und UK GDPR-Konformität sind verankert [2].

Governance, Haftung und Auditierbarkeit

- Auditierbarkeit: Vollständige Transaktionsprotokolle, unabhängige Modell-Reviews und Versionierung (Modell-Governance) – verpflichtend in Ofgem Regulierung und laut NCSC Cyber Assessment Framework

- SLAs & Resilienz: Latenzanforderungen (Subsekunden im Schutz, Minuten im Dispatch), Verfügbarkeitsziele (>99,9 %), Incident-Response inkl. Notabschaltung (Kill Switches)

- Sicherheit: PKI, HSM, digitale Signaturen und Zero-Trust-Architekturen für alle kritischen Datenverbindungen, regelmäßige Red-Team-Tests, Pflicht zum Vendor-Lock-in-Auditing

Technische Architektur und Risiken

Relevante Datensätze umfassen: Lastprofile (15-minütig), Netztopologie, Wetterdaten, Marktpreise, Asset-Telemetrie. Modelltypen: Kurzfrist-Forecasting (ML), Reinforcement Learning (Demand Response), Anomalieerkennung. Edge-Inference über Gateways/Smart-Hubs ergänzt zentrale Cloud-Steuerung. Offen adressierte Risiken laut Reuters und Branchenkommentatoren (Evan Kirstel): Manipulationen (Command-Injection), Datenbias (z. B. sozial, regional), Black-box-Fehler und unklare Haftung bei Fehltriggern. Kontrollmaßnahmen sind verpflichtende Audit-Prozesse, unabhängige Penetrationstests und standardisierte Incident-Reaktionspläne [1][3].

Für die weitere Skalierung der AI Energieoptimierung UK gewinnen Kostenkontrolle, KPI-basierte Governance und transparente Finanzierungsmodelle an Bedeutung. Details hierzu beleuchtet das nächste Kapitel: Von Pilot zu Skalierung: Roadmap, Finanzierung, KPIs.

Von Pilot zu Skalierung: Roadmap, Finanzierung, KPIs

Stand: 2025-08-07 (Europe/Berlin). Die Umsetzung der AI Energieoptimierung UK verlangt einen phasenorientierten Ansatz: Nur wenn Regulierer, Netzbetreiber und Technologieanbieter ihre Roadmap konsequent abstimmen, sind Einsparungen von bis zu 15 % realistisch. Angesichts der Strompreis-40-Prozent-Reuters-Warnung und der ambitionierten Ofgem Regulierung rückt die Skalierung smarter Grids Großbritannien ins Zentrum [1][2].

Phase 1 (0–6 Monate): Quick Wins und Basis schaffen

- Beschleunigte Datenteilung zwischen DNOs, National Grid und Aggregatoren

- Einrichtung regulatorischer Sandboxen für Demand Flexibility Services

- Standardisierte SLAs: z. B. Latenz <2 s, Verfügbarkeit >99,9 %

- Pilotregionen mit hoher Netzlast priorisieren

- Investition: ca. 150 Mio. £ (rund 177 Mio. €, Kurs 1,18 EUR/GBP, Stand 2025-08) aus SIF/Ofgem-Mitteln

Phase 2 (6–18 Monate): Ausbau und Zertifizierung

- Interoperabilität zwischen Flexibilitätsmärkten und Lieferanten forcieren

- Roll-out von Edge-Geräten/Schnittstellen (>1,5 Mio. Einheiten)

- KI-Modelle unabhängiger Zertifizierung unterziehen

- KPI: £/MWh-Einsparung, Teilnehmerquote an Flexdiensten >30 %

- Finanzierung: Mix aus CAPEX der Netzbetreiber und Pay-for-Performance-Modellen für Aggregatoren

Phase 3 (18–36 Monate): Landesweite Skalierung und Audits

- Leistungsbasierte Garantieverträge implementieren

- Messung und Verifizierung (M&V) durch unabhängige Audits

- Skalierung auf >80 % Abdeckung der Haushalte

- KPI: Peak-Reduktion >10 %, Prognose-MAE <12 %

- Öffentliche Mittel (z. B. UKRI) und Ofgem-Anreize sichern die Breitenwirkung

Verteilungseffekte und Zielkonflikte: Haushalte und kleine Unternehmen profitieren direkt durch sinkende Kosten; Großverbraucher und Aggregatoren sichern Zusatzerlöse über Flexibilitätsmärkte. Investitionslast und Risiko tragen primär Netzbetreiber und Lieferanten, da sie CAPEX/OPEX vorfinanzieren müssen. Kontrovers diskutiert werden die Interessenkonflikte: Netzbetreiber wollen stabile Netze, Tech-Anbieter forcieren Innovationstempo, Regierung fordert Nachweisdaten. Digit.fyi und Reuters verweisen explizit auf die Notwendigkeit transparenter KPI-Verfolgung und klarer Risikoallokation [1][2].

Alternativen bei fehlendem Policy-Support: Energieeffizienzmaßnahmen, zeitvariable Tarife, On-site-PV/Batterie, gemeinschaftsbasierte Energielösungen und manuelle Lastverschiebung bleiben kurzfristige Optionen – erzielen aber keine vergleichbare Wirkung wie die AI Energieoptimierung UK.

Wie sich diese Verteilungseffekte konkret auf Haushalte und regionale Netze auswirken, wird im nächsten Kapitel Folgen für Haushalte, faire Netze und der Realitätscheck in fünf Jahren vertieft.

Folgen für Haushalte, faire Netze und der Realitätscheck in fünf Jahren

Stand: 2025-08-07 (Europe/Berlin). Die Einführung von AI Energieoptimierung UK verändert das Zusammenspiel von Haushalten, Versorgern und Netzbetreibern tiefgreifend. Während smarte Grids Großbritannien gezielt auf flexible Lastverschiebung ausrichten, zeigen sich in der Praxis sowohl Effizienzgewinne als auch Herausforderungen für soziale Fairness und CO2-Bilanz [1][2].

Konkrete Wirkungen und Risiken

Vulnerable Haushalte – insbesondere Nutzer von Prepayment-Metern – sind einerseits von möglichen Preisvorteilen durch AI-gesteuerte Demand Flexibility Services abhängig. Experten und NGOs weisen jedoch auf Risiken hin: Bei zu restriktiven Algorithmen steigt das Curtailment-Risiko (Abregelungen) in Niedrigeinkommensgebieten, während Blackout-Beinahe-Ereignisse meist Regionen mit schwacher Netzstruktur treffen. Die regionale Versorgungsfairness bleibt durch Netzengpässe und unterschiedliche Datenqualität gefährdet. CO2-Einsparungen treten durch Verlagerung von Stromverbrauch in emissionsarme Zeiten auf (z. B. 25–30 gCO2/kWh Reduktion bei optimiertem Lastmanagement, Stand 2025), werden aber durch Rebound-Effekte (Mehrverbrauch nach günstigen Stunden) teilweise ausgeglichen [3].

To-Do-Liste: Monitoring-Metriken

- Rechnungswirkung pro Einkommensdezil

- Curtailment-Minuten je Haushalt

- Opt-out/Opt-in-Raten für Flexibilitätsdienste

- Gemessene Emissionsintensität (gCO2/kWh)

- Zahl der Blackout- oder Near Miss-Ereignisse

- Modell-Drift- und Algorithmic-Fairness-Indikatoren

- Regionale Preiszuschläge und Verfügbarkeitsunterschiede

Unbeachtete Aspekte und fehlende Daten

Der Fokus auf „15 % billiger durch AI“ blendet lokale Widerstände gegen Netzaufrüstung, Arbeitsmarkteffekte in Netzleitstellen und intransparente Geschäftsmodelle aus. Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und Verbraucherschützer (z. B. Citizens Advice, lokale NGO-Studien) verweisen auf Lücken bei der Evaluierung sozialer Folgen und bei der Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen. Ofgem-Beschwerden zeigen ein wachsendes Missverhältnis zwischen technischer Komplexität und Nutzerverständnis [4][5].

Der Realitätscheck: Fünf Jahre später

Viele Prognosen zu Kostenreduktionen, Governance und Technikreife gelten im Rückblick als zu optimistisch. Kritische Indikatoren, die in eine Policy-Watch-Vorlage aufgenommen werden sollten, sind etwa:

- Cost-to-Serve-Trend (Netz- und Lieferantenkosten pro kWh)

- Ausfallraten von Edge-Gateways und Smart Metering

- Flex-Markt-Liquidität und Teilnahmequoten

- Anzahl und Schwere von Security-Near-Misses

Diese Kennzahlen erlauben einen nüchternen Abgleich zwischen technischer Vision und gesellschaftlicher Realität – eine Aufgabe, die mit Blick auf die anstehenden Klimaziele und soziale Gerechtigkeit weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Fazit

AI kann Stromrechnungen nur dann spürbar senken, wenn Daten fließen, Regeln greifen und Technik verlässlich arbeitet. Der politische Auftrag, die „40% electricity price surge“ zu entschärfen, ist nachvollziehbar – doch ohne Governance, Finanzierung und faire Verteilung drohen Fehlsteuerungen. Wer jetzt plant, sollte technische Pflichtenhefte, Haftung, KPIs und soziale Wirkungen zusammen denken. Unsere Empfehlung: Roadmap und Verträge auf Mess‑ und Prüfpfade ausrichten, Edge‑ und Cloud‑Sicherheit voranstellen, Teilnahme sozial staffeln und Ergebnisse transparent machen. Nutzen Sie die Policy‑Watch‑Vorlage, um Annahmen früh zu testen und bei Abweichungen umzusteuern.

Jetzt Policy‑Watch‑Vorlage laden, auf Ihr Portfolio anpassen und mit Ihrem Team die 90‑Tage‑Roadmap beschließen. Teilen Sie den Artikel und diskutieren Sie Ihre Prioritäten in den Kommentaren.

Quellen

UK faces 40% surge in power prices unless grid reforms accelerate

Digit.fyi: AI energy optimisation could cut UK electricity bills by 15% – if smart grid rollout accelerates

Digit.fyi: Operating model for AI-driven flexibility in UK smart grids

Ofgem: Data best practice and governance in flexibility markets (2025 Update)

Reuters: AI in UK energy grid – security and governance risks mount

Digit.fyi: UK smart grid AI optimisation roadmap and funding 2025

Reuters: UK faces 40% surge in power prices unless grid reforms accelerate

Digit.fyi: AI-enabled demand response in UK households: impacts and fairness

Reuters: UK smart grids and the social impact of AI-driven flexibility

Ofgem: Demand Flexibility Service and CO2 impact monitoring (Final Report)

Citizens Advice: Vulnerable consumers and the digital energy gap (UK 2025)

NGO Network for Energy Justice: Regional fairness and AI in UK smart grids

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 8/8/2025

Schreibe einen Kommentar