Was ist 6G und was macht es anders als 5G? 6G bündelt Terahertz‑Funk, KI‑native Netze und verteiltes Edge‑Computing für extrem niedrige Latenzen und neue Anwendungen wie haptisches Internet. Der Artikel ordnet Forschungsstand, Standards, Frequenzen, Roadmaps, Ökonomie und Risiken ein – faktenbasiert, ohne Hype – und zeigt, worauf Politik, Industrie und Nutzer jetzt achten sollten.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Status und Meilensteine: Von IMT‑2030 zur Sub‑THz‑Forschung

Architektur, Kontrolle und Technik fürs haptische Internet

Ökonomie, Politik und Nachhaltigkeit des 6G‑Ausbaus

Wer fehlt in der Erzählung – und was wir 2030 über unsere Annahmen sagen

Fazit

Einleitung

6G ist mehr als nur „schnelleres 5G“. Forschungslabore testen Funk im Sub‑Terahertz‑Bereich, Netzarchitekten planen KI‑gestützte Steuerung, und Regulierer verhandeln, welche Frequenzen überhaupt nutzbar werden. Gleichzeitig buhlen Netzbetreiber, Hyperscaler und Ausrüster um künftige Wertschöpfung, während Standards erst entstehen. Dieser Artikel trennt belastbare Fakten von Wunschdenken. Er erklärt, welche technologischen Meilensteine 6G vorbereiten, wo weltweit getestet wird, wer die Architektur und die Zugangsregeln definiert – und welche physikalischen Grenzen beim haptischen Internet gelten. Danach schauen wir auf realistische Zeitpläne, Abhängigkeiten und Alternativen. Zum Schluss geht es um Ökonomie, Nachhaltigkeit, Datenschutz und um Perspektiven, die oft fehlen. Ziel: eine klare, überprüfbare Einordnung, die Ihnen hilft, die richtigen Frühindikatoren zu beobachten – ob Sie in Produktplanung, Regulierung oder einfach als neugierige Nutzerin unterwegs sind.

Status und Meilensteine: Von IMT‑2030 zur Sub‑THz‑Forschung

Stand: 2024-06-06 (Europe/Berlin): Die Entwicklung von 6G schreitet mit entscheidenden technologischen und regulatorischen Meilensteinen voran. Das Haupt-Keyword 6G steht dabei im Zentrum der nationalen und internationalen Forschung, insbesondere durch die Fokussierung auf Terahertz Kommunikation als Schlüsseltechnologie für das haptische Internet und Network Slicing. Das ITU-IMT‑2030-Framework (Empfehlung M.2160, veröffentlicht 2023) definiert neue Anforderungen: etwa integrierte Kommunikation und Sensing, KI-native Netze und die Einbindung non-terrestrischer Netzwerke. Damit markiert 6G einen strukturellen Sprung gegenüber 5G, das bisherige Limitierungen bei Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit technisch adressiert werden sollen [1].

Technologische und wissenschaftliche Durchbrüche

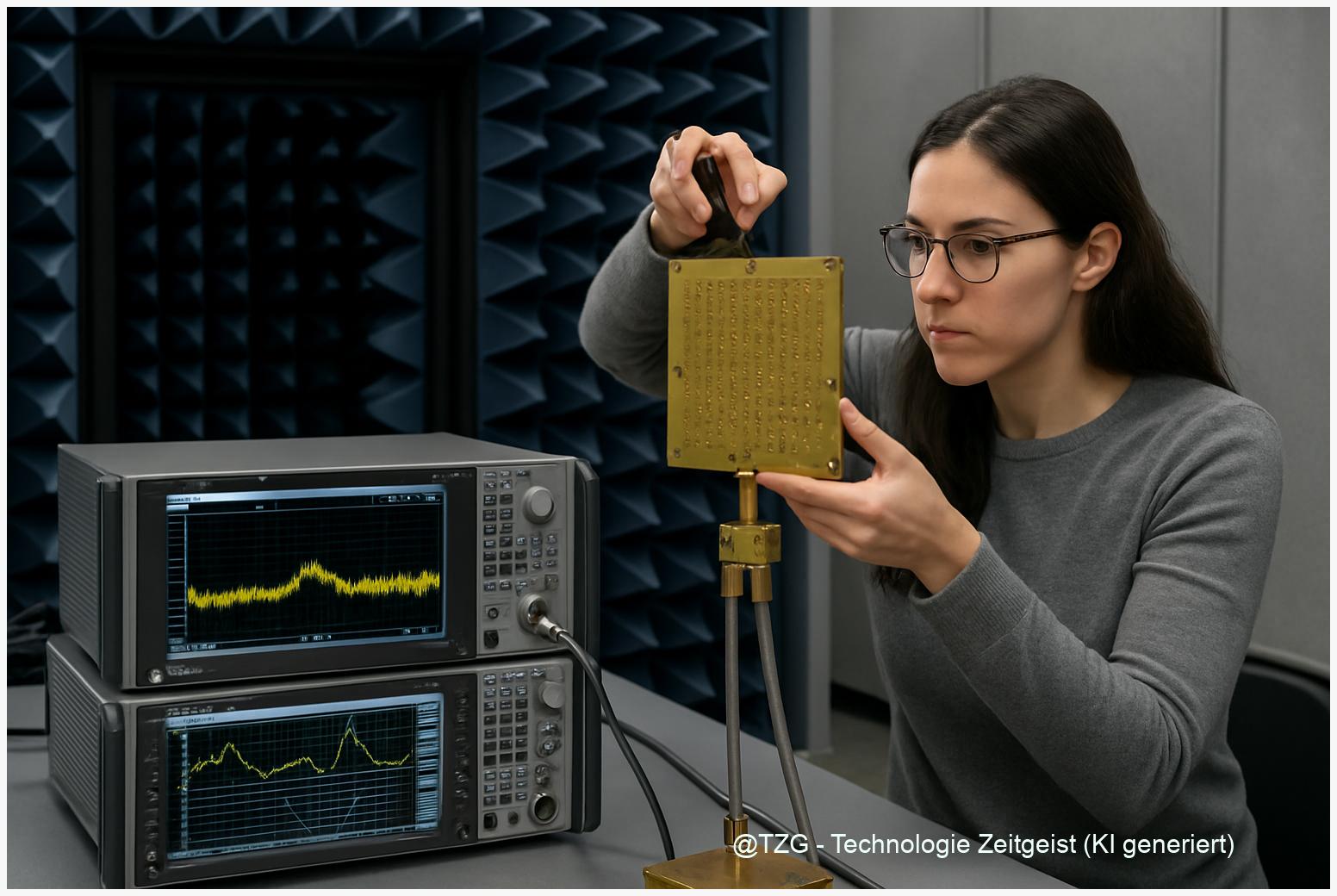

Wesentliche Fortschritte wurden in der Terahertz-Forschung erzielt: Die experimentelle Nutzung der D-Band (130–175 GHz) und W-Band (75–110 GHz) sowie die Untersuchung weiterer Fenster (140, 220, 300 GHz) prägen aktuelle 6G-Testbeds, beispielsweise an der Universität Oulu (6G Flagship), beim EU-Projekt Hexa-X-II und bei NIST/NYU WIRELESS. Bei Antennen und Komponenten kommen vermehrt Metamaterialien, reconfigurable intelligent surfaces (RIS), massive MIMO und Beamforming im Sub-THz-Bereich zum Einsatz. In der Halbleiterentwicklung dominieren SiGe BiCMOS, fortschrittliches CMOS, GaN und InP [2].

Regulatorische Schritte und Frequenzpolitik

Die ITU und 3GPP steuern die Standardisierung: Mit Rel-18 (2024) sind erste Studien für Frequenzen über 52,6 GHz gestartet; Rel-19/20 (2025–2027) treiben die Protokoll- und Architekturentwicklung voran. Die WRC-23 hat den Weg für Studien zu Sub-THz-Bändern und Schutz bestehender Dienste geebnet, relevante nationale Prozesse laufen etwa in den USA (FCC Spectrum Horizons >95 GHz), UK (Ofcom >100 GHz) und Deutschland (BNetzA-Konsultationen) [3].

Testbeds, Pilotnetze und Investitionen

- Forschungstestbeds: 6G Flagship/Oulu, EU SNS-JU/Hexa-X-II, 6G-RIC (Deutschland), NIST, NYU WIRELESS, ETRI Korea, NICT Japan, IMT-2030 Promotion Group China.

- Pilotnetze (kommerziell): Noch keine, alle aktuellen Netze sind Forschungsplattformen.

- Marktakteure und Investitionen: Netzbetreiber wie NTT Docomo, SKT, Deutsche Telekom und Verizon sowie Ausrüster wie Nokia, Ericsson, Samsung und Testanbieter (Keysight, Rohde & Schwarz) investieren jeweils hohe zweistellige Millionenbeträge jährlich; Chip-Hersteller (Qualcomm, MediaTek, Intel, Broadcom) und Hyperscaler (AWS, Azure, Google Cloud) fokussieren auf Early-Stage-Partnerschaften [4].

Der nächste Abschnitt („Architektur, Kontrolle und Technik fürs haptische Internet“) analysiert, wie globale Standardisierungsgremien und Industrie die End-to-End-Architektur und Kontrollmechanismen von 6G gestalten.

Architektur, Kontrolle und Technik fürs haptische Internet

Stand: 2024-06-06 (Europe/Berlin): Die 6G-Architektur setzt neue Maßstäbe für latenzkritische Anwendungen wie das haptische Internet. Die End-to-End-Steuerung solcher Dienste erfolgt durch eine Vielzahl internationaler Gremien: Die ITU definiert mit IMT‑2030 globale Rahmenbedingungen, während 3GPP in den Arbeitsgruppen SA1/SA2/CT die Systemarchitektur, das Core-Netz und das Funkzugangsnetz (RAN) detailliert spezifiziert. Ergänzend treiben IETF (Deterministic Networking/TSN), ETSI MEC (Multi-Access Edge), O‑RAN Alliance (offene Schnittstellen/xApps/rApps) sowie GSMA (API-Standards via Open Gateway/CAMARA) Interoperabilität voran. Nationale Regulierer verantworten Zulassung und Sicherheit. Für den Zugang zu latenzsensitiven 6G-Diensten sind Network Exposure Functions (3GPP NEF), Network Slicing Policies (etwa nach TS 28.530 ff.) sowie Zertifizierungsregimes (GSMA NESAS/SCAS, Common Criteria) maßgeblich. Interoperabilität wird durch Compliance-Tests und offene Schnittstellen abgesichert [1][2].

Physikalische Grundlagen und Protokolle

Für konsistente Latenz und Zuverlässigkeit im Terahertz-Bereich sind Sub‑THz‑Kanalmodelle, hochdirektionales Beamforming sowie Metamaterial- und RIS-Lösungen erforderlich. Hybrid-Beamforming und neue HARQ-Varianten, grant-free URLLC sowie TSN-Integration (IEEE 802.1)/IETF DetNet sichern deterministische Pfade über RAN, Core und Transport. Die Standardisierung basiert u. a. auf 3GPP TR 38.901 (bis 100 GHz), Study Items für >100 GHz, IEEE 802.15.3d (252–325 GHz) und ETSI ISG THz/RIS. Risiken entstehen durch Blockage, atmosphärische Absorption (ITU‑R P.676), Regen- und Nebelfading (P.838/840), Interferenz mit Satelliten/Radioastronomie, EIRP-Grenzen und thermische Limits der Sender. Diese Faktoren bestimmen die technische Reichweite und Verlässlichkeit von 6G [3][4].

Roadmap und Alternativen

Der Zeitplan für breites 6G-Deployment hängt von der Reife von THz-Chips, der Energieeffizienz pro Bit, der Dichte kleiner Funkzellen und Edge-Abdeckung sowie der Koexistenz mit 4G/5G (Dual Connectivity, Non-Standalone/Standalone, NTN) ab. Parallel entwickeln sich Alternativen wie LiFi (IEEE 802.11bb), LEO‑Satelliten für Backhaul/Direct‑to‑Device sowie private 5G/Wi-Fi 7 Mesh. 6G könnte auf Hotspots und industrielle Nischen beschränkt bleiben, falls Kosten und technische Hürden nicht adressiert werden [2][3].

Das folgende Kapitel „Ökonomie, Politik und Nachhaltigkeit des 6G‑Ausbaus“ beleuchtet, wie geopolitische Interessen, Marktstrukturen und Umweltaspekte die weitere Entwicklung beeinflussen.

Ökonomie, Politik und Nachhaltigkeit des 6G‑Ausbaus

Stand: 2024-06-06 (Europe/Berlin): Der Ausbau von 6G ist von komplexen Interessenkonflikten und strukturellen Herausforderungen geprägt. Zentral sind die Machtverschiebungen zwischen Netzbetreibern und Hyperscalern: Während Netzbetreiber mit hohen Capex/Opex für 6G-Infrastruktur und Edge-Standorte kämpfen, drängen Hyperscaler über API-Monetarisierung (z. B. GSMA Open Gateway) und Plattformdienste in die Wertschöpfungsketten und gefährden klassische Geschäftsmodelle. Die Entwicklung von Geschäftsmodellen für Network Slicing, Campusnetze und Industrie 4.0 ist weiterhin risikobehaftet, da die Amortisierung hochgradig von Nutzungsintensität und Auslastung abhängt [1][2].

Regulierung, Frequenzvergabe und geopolitische Interessen

Regulierungsbehörden wie FCC, Ofcom, BNetzA und internationale Gremien (CEPT, ITU) steuern die Vergabe von Terahertz-Kommunikationsfrequenzen. Politische Konflikte um Exportkontrollen – etwa die US BIS-Regeln gegen China – sowie die EU 5G Toolbox und nationale Sicherheitsgesetze beeinflussen die Auswahl von Technologieanbietern und erschweren offene Lieferketten. Die Debatte zwischen offenen Standards (O-RAN, TIP) und proprietären Lösungen prägt die europäische Diskussion um industrielle Souveränität und Resilienz [3][4].

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Kriterien

6G wird den Energieverbrauch insbesondere durch dichte Kleinzellen und Edge-Rechenzentren weiter erhöhen: Laut ITU-T L.1470 und IEA liegt der Energiebedarf pro zusätzlichem Terabit/s im Mobilfunknetz (5G/6G) zwischen 0,2–0,4 MWh pro Jahr; Material- und Wasserbedarf steigen durch fortgeschrittene Halbleiterprozesse und Flüssigkühlung. Maßnahmen wie Sleep-Modes, KI-gestütztes RAN-Management und Photonik-Verbindungen sollen Effizienzgewinne bringen, deren Effektivität aber noch nicht abschließend belegt ist. Das Stadt-Land-Gefälle könnte sich verschärfen, da 6G eine hohe Zellendichte voraussetzt und ländliche Regionen oft unterversorgt bleiben. Fördermaßnahmen und Universal-Service-Programme werden diskutiert, sind aber in der Umsetzung heterogen [5][6].

Im Datenschutz erfordern haptisches Internet und Terahertz Kommunikation neue Schutzmaßnahmen: Haptische Daten gelten als potenziell biometrisch und fallen damit unter die DSGVO (Einwilligung, Zweckbindung, Datenminimierung). End-to-End-Verschlüsselung und On-Device-Processing werden als Mindeststandards gefordert, sind aber technisch wie regulatorisch noch nicht überall implementiert [7].

Das nächste Kapitel („Wer fehlt in der Erzählung – und was wir 2030 über unsere Annahmen sagen“) diskutiert blinde Flecken und zukünftige Fehlannahmen im 6G-Diskurs.

Wer fehlt in der Erzählung – und was wir 2030 über unsere Annahmen sagen

Stand: 2024-06-06 (Europe/Berlin): Die Debatte um 6G, Terahertz Kommunikation und das haptische Internet blendet oft Perspektiven aus, die für nachhaltige, partizipative und sozial verträgliche Netze entscheidend wären. Community-Netze wie Guifi.net, zivilgesellschaftliche Reparaturinitiativen, Nutzer mit geringer Kaufkraft oder Umwelt-Gutachten finden kaum Gehör gegenüber Industrie, Netzbetreibern und großen Technologieanbietern [1].

Unsichtbare Stimmen und Alltagsrealitäten

- Ich, das Kühlsystem einer Basisstation im Hochsommer: “Meine Lüfter laufen auf Maximum, aber die Abwärme der Terahertz-Module überschreitet 65 °C. Die steigende Zahl kleiner Zellen drängt meine Reserven an die Grenze – und der Energiebedarf steigt weiter.”

- Ich, Außendiensttechnikerin im ländlichen Raum: “Mein Messwagen steht im Funkloch. Sub-THz-Backhaul ist instabil, die Glasfaseranschlüsse fehlen – Kundenanrufe häufen sich, weil die versprochene Latenz nicht einlösbar ist.”

- Ich, Nutzergerät im Notfallmodus: “Mein Akku schwindet im Dauerbetrieb der Terahertz-Kommunikation. Bei Übertemperatur schalte ich das Funkmodul ab – der Mobilfunk bricht ab, keine haptische Verbindung möglich.”

Kritischer Rückblick aus 2030

Viele der aktuellen 6G-Versprechen wurden in Roadmaps und KPIs der Industrie und Standardisierung als gegeben angenommen: allgegenwärtige 1-ms-Latenz, Masseneinsatz von Sub-THz im Smartphone, durchgängig profitables Network Slicing, unmittelbare Parität von O-RAN-Lösungen und satellitengestützte Integration ohne Brüche. Rückblickend zeigt sich, dass technische und wirtschaftliche Limitationen diese Erwartungen oft nicht erfüllten [2][3].

- Erfolgsindikatoren bis 2027: WRC-27-Entscheidungen zu >100 GHz, tatsächliche Energie-pro-Bit-Messwerte für D-Band-Chips, Komponentenerträge/Yields in der Fertigung, Capex- vs. ARPU-Trends bei Betreibern, Open-RAN-Benchmarks in Großsystemen, reale Verfügbarkeit/Jitter-Daten haptischer Pilotprojekte [2][4][5].

Überprüfung dieser Frühindikatoren entscheidet, ob 6G sich von Vision und Marketing zu nachhaltiger Infrastruktur und gesellschaftlicher Teilhabe entwickelt.

Fazit

6G wird nicht durch ein einzelnes Frequenzband oder eine Killer‑App entschieden. Es ist ein Puzzle aus Physik, Architektur, Regulierung und Geschäftslogik. Sub‑THz‑Links können haptische Anwendungen ermöglichen – aber nur, wenn Energieeffizienz, Dichte der Infrastruktur und Steuerung über verlässliche, offene Schnittstellen zusammenpassen. Für Politik und Industrie zählt jetzt, Fakten zu messen: reale Latenz und Verfügbarkeit, Energie pro Bit, Reife von Chips und Software sowie klare Regeln für Zugang und Haftung. Wer diese Indikatoren sauber verfolgt, erkennt früh, ob 6G zum breiten Fundament der Digitalisierung wird – oder zum Spezialwerkzeug für ausgewählte Szenarien.

Welche Kennzahlen halten Sie für die besten Frühindikatoren für 6G‑Reife? Teilen Sie Ihre Sicht in den Kommentaren und verlinken Sie belastbare Quellen.

Quellen

Recommendation ITU-R M.2160 (IMT-2030) – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond

6G Flagship White Paper: Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless Intelligence

WRC-23: Final Acts and Agenda Items for WRC-27

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU): Annual Work Programme 2024

3GPP TS 23.501: System Architecture for the 5G System (5GS); Stage 2

GSMA Open Gateway: API Exposure and Service Enablement for 5G and Beyond

IEEE 802.15.3d-2017: 100 Gb/s Wireless Switched Point-to-Point Physical Layer

ITU-R Recommendation P.676-12: Attenuation by atmospheric gases

5G and Beyond: Capex, Opex and Monetisation in the 6G Era

Mobile Economy Europe 2024

EU Toolbox for 5G Security

BIS Export Administration Regulations (EAR) and 5G/6G

Recommendation ITU-T L.1470: Greenhouse gas emissions trajectories for the ICT sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement

Data Centres and Energy – Tracking Report

ENISA Report – Data Protection Engineering in 5G and 6G

Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless Intelligence

Next G Alliance 6G Roadmap (Release 2.0)

Ofcom: The future use of spectrum above 100 GHz

Financial performance of European telecom operators Q1 2024

Evaluation of Haptic Communications for 6G

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 8/8/2025

Schreibe einen Kommentar