Wasserstoff-Kernnetz oder Megawatt-Laden: Eine klare Analyse zu Netzzuteilung, Tarifen und Prioritäten. Lesen Sie, welche Kriterien, schnellen Instrumente und technischen Lösungen Europa jetzt braucht.

Kurzfassung

Europas Energiezukunft entscheidet sich an der Verteilung knapper Netzkapazität. Zwischen Wasserstoff-Kernnetz und Megawatt-Laden geht es um Tempo, Wirkung und Fairness. Dieser Beitrag zeigt, welche Kriterien für Entscheidungen zählen, welche kurzfristigen Hebel funktionieren und wie Technik Engpässe auflöst. Stichworte: Wasserstoff-Kernnetz, Megawatt-Laden, Netz-Kapazität Europa, dynamische Stromtarife, Power-to-X und Speicher. Mit belastbaren Quellen und klaren Empfehlungen für Politik, Netzbetreiber und Logistik.

Einleitung

Europa baut gleichzeitig an einem Wasserstoff-Rohrsystem und einem neuen Schnellladenetz für schwere Lkw. Der European Hydrogen Backbone skizziert dafür eine Vision von rund 53.000 km H2-Pipelines bis 2040 mit einem Investitionsrahmen von 80–143 Mrd. € und einem Repurposing-Anteil von etwa 60 % (Quelle).

Parallel standardisiert die Industrie das Megawatt Charging System für Ladeleistungen jenseits der Megawattmarke. CharIN nennt als Zielwerte bis zu 1.250 V DC und perspektivisch bis 3.000 A (Quelle).

Die Frage ist nicht nur technisch. Es geht um Entscheidungen: Wer bekommt zuerst Anschluss an knappe Netze, und nach welchen Regeln? Dieser Artikel liefert Antworten – mit Blick auf Kriterien, schnelle Instrumente und die Rolle von Speicher- und Marktmechanismen.

Dazu passt die Lage am Strommarkt: ENTSO-E berichtet von neuen Intraday-Auktionen mit Go-live am 13. Juni 2024 und weiterhin bestehenden strukturellen Engpässen im europäischen Netz (Quelle).

Wer entscheidet – und nach welchen Kriterien?

Netzkapazität ist zur Währung der Energiewende geworden. Wenn Anschlüsse knapp sind, braucht es ein klares Regelwerk, das sowohl Klimawirkung als auch Versorgungssicherheit und regionale Wirtschaftskraft abwägt. Für Wasserstoff zeigt die Industrie bereits, wohin die Reise gehen könnte: Der European Hydrogen Backbone priorisiert Repurposing vorhandener Gasleitungen – rund 60 % des Netzes – um schneller und günstiger voranzukommen (Quelle).

Das erhöht die Realisierbarkeit, bindet aber vor allem Industriecluster und Importkorridore ein.

Auf der Straßenseite bringt das Megawatt Charging System Tempo in den batterieelektrischen Schwerverkehr. Technisch zielt MCS auf Gleichspannung bis 1.250 V und sehr hohe Ströme; die Spezifikation entsteht unter CharIN-Führung (Quelle).

Was folgt daraus für die Prioritäten? Erstens: Projekte mit schneller, messbarer Emissionswirkung sollten vorgezogen werden. Zweitens: Anschlüsse, die Systemdienlichkeit bringen – etwa flexible Lastprofile – verdienen Bonuspunkte. Drittens: Regionen mit hoher logistischer Bedeutung brauchen verlässliche Ausbaupfade, um Standortnachteile zu vermeiden.

Marktdesign und Regulierung liefern den Rahmen. ENTSO-E beschreibt Fortschritte bei der Marktintegration (Day-Ahead, Intraday, neue Auktionen) und zugleich anhaltende physische Engpässe, die Redispatch und andere Gegenmaßnahmen erfordern (Quelle).

Daraus ergibt sich ein Prinzip: Wo Netzknappheit besteht, müssen Projekte nach Systemnutzen und Klimanutzen gereiht werden – nicht nach dem Wind des Augenblicks.

Praxisnah gedacht heißt das: H2-Korridore mit Industrie- und Hafenanbindung erhalten dort Priorität, wo Repurposing rasch umsetzbar ist. Megawatt-Lader erhalten Kapazität zuerst an Knoten, die viele Diesel-Kilometer ersetzen können – etwa Transitachsen und urbane Verteilzentren. Entscheidungen bleiben politisch legitimiert, aber technisch und marktlich begründet.

Schnelle Hebel: Tarife, Timing, Lastmanagement

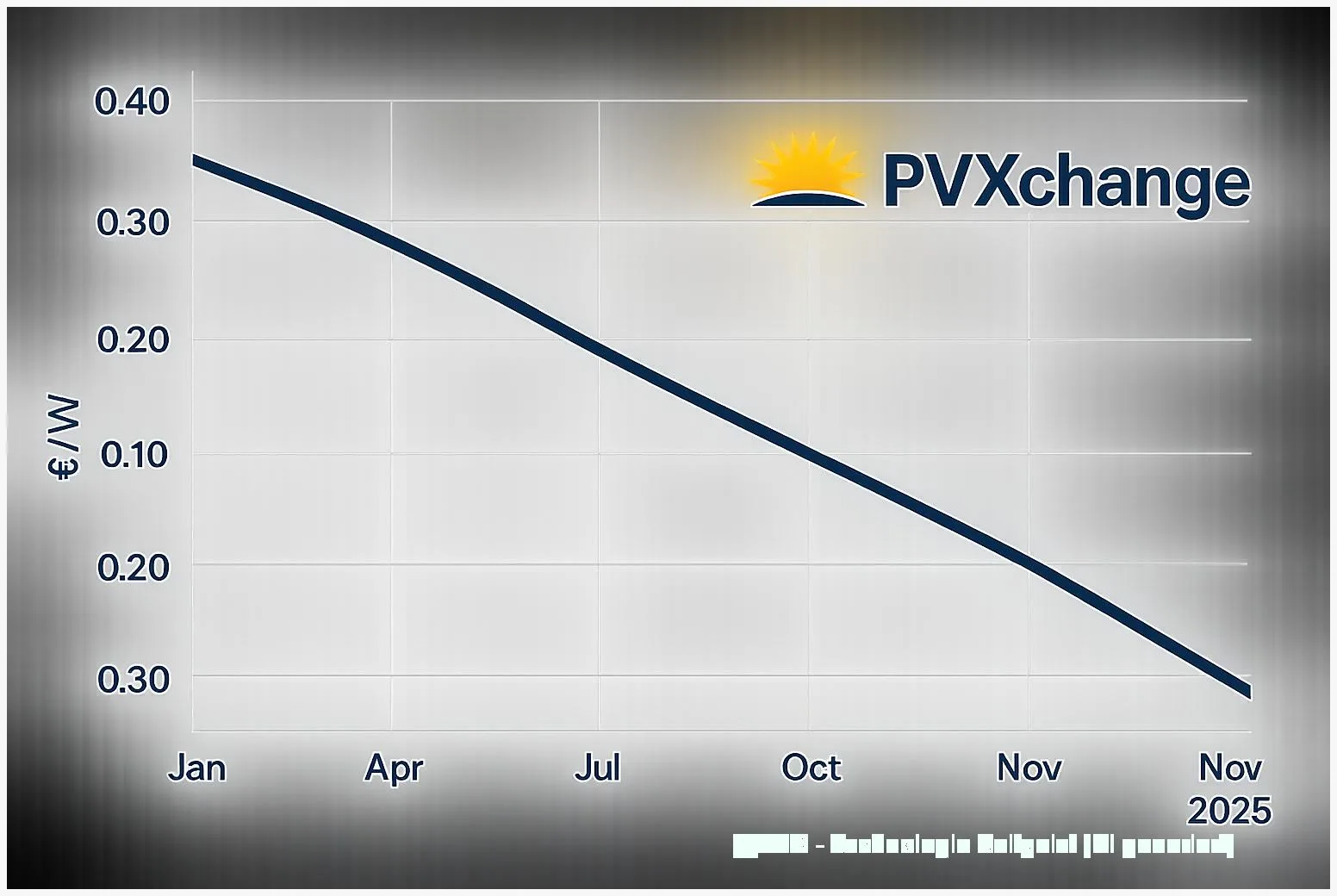

Wenn Netz-Kapazität knapp ist, helfen Instrumente, die sofort wirken. Erstens: dynamische Stromtarife, die Lasten in günstige Stunden schieben. Zweitens: zeitliche Priorisierung – z. B. reservierte Fenster für Flotten mit planbaren Routen. Drittens: intelligentes Lastmanagement vor Ort, das Ladeleistung bündelt und Spitzen glättet. Für MCS ist das kein Luxus, sondern Bedingung: Die angestrebten MCS-Parameter mit hoher Spannung und sehr hohen Strömen stellen erhebliche Anforderungen an Anschlussleistung und Infrastruktur (Quelle).

Der Markt kann diesen Werkzeugkasten verstärken. Mit den neuen Intraday-Auktionen seit dem 13. Juni 2024 wird kurzfristige Flexibilität besser sichtbar und handelbar – ein Pluspunkt für flexible Verbraucher und Speicher (Quelle).

Betreiber großer Lader oder Elektrolyseure können so gezielt Zeiten mit niedrigen Preisen nutzen – und dem Netz helfen, statt es zu stressen.

Für Wasserstoff gilt: Wo H2-Pipelines rasch verfügbar sind, werden Elektrolyse-Standorte netzdienlich, wenn sie in wind- und sonnenstarken Regionen laufen und bei Engpässen drosseln. Der EHB-Ansatz, bestehende Leitungen umzuwidmen, senkt Einstiegshürden und beschleunigt die Anbindung industrieller Nachfragezentren (Quelle).

Gelingt das, kann Wasserstoff als saisonaler Puffer dienen – und Stromspitzen in Moleküle verwandeln.

Wichtig ist Transparenz: Netzbetreiber, Flotten und H2-Projektierer brauchen verlässliche Zeithorizonte und einfache Regeln, wann flexible Lasten Vorteile bringen. Ein pragmatischer Deal: Wer planbar Last verschiebt, bekommt bessere Tarife oder garantierte Slots. So entsteht Fairness ohne Stoppschild – und Megawatt-Laden und Wasserstoff-Kernnetz rücken dichter zusammen.

Technik als Schiedsrichter: Speicher, P2X und Kapazitätsauktionen

Der Konflikt um Netzanschlüsse lässt sich technisch moderieren. Batteriespeicher am Standort puffern Lastspitzen, reduzieren Anschlussgrößen und liefern Netzdienste. Power-to-X erweitert das Werkzeugset: Elektrolyseure laufen, wenn Wind und Sonne Überangebot schaffen, und liefern Wasserstoff für Industrie, Schifffahrt oder als Reserve. Der EHB verortet diese Welt auf einer europäisch gedachten Pipeline-Landkarte, inklusive Import- und Industrieachsen (Quelle).

Marktseitig braucht es klare Signale. ENTSO-E beschreibt, dass Marktintegration vorankommt, strukturelle Engpässe aber reale Beschränkungen bleiben und operative Gegenmaßnahmen nötig machen (Quelle).

Kapazitätsauktionen auf regionaler Ebene – etwa für Netzanschlüsse an Knotenpunkten – können knappe Kilovoltampere transparent verteilen. Wer Flexibilität, Speicher oder Systemnutzen mitliefert, erhält den Zuschlag. Das belohnt Technik, nicht nur Tempo.

Für die Planung hilft ein Realitätscheck der Optionen: H2-Transport über große Strecken kann – je nach Topografie – in der Größenordnung von wenigen Zehntel € pro Kilogramm und 1.000 km liegen; onshore nennt EHB Richtwerte von etwa 0,11–0,21 €/kg je 1.000 km (Quelle).

Für MCS ist der limitierende Faktor seltener der Stecker, sondern die lokal verfügbare Netzkapazität und die Fähigkeit, sie intelligent zu nutzen – technisch dokumentiert durch die MCS-Rahmenwerte. CharIN verankert dafür die Spezifikation und Interoperabilität entlang der Wertschöpfungskette (Quelle).

Und die Sprache der Suchmaschinen? Setze auf Klartext mit Substanz. Begriffe wie Wasserstoff-Kernnetz, Megawatt-Laden und Netz-Kapazität Europa sollten in Ihrer Kommunikation vorkommen – aber nur dort, wo sie Lesenden wirklich helfen. Der Rest ist Handwerk: gute Daten, schlaues Design, faire Verteilung. Dann wird aus einem Verteilungskampf ein Modernisierungsprogramm.

Fazit

Europa muss Netz-Kapazität dorthin lenken, wo sie schnell Emissionen senkt und Systemstabilität erhöht. Priorität bekommen Projekte mit messbarer Klimawirkung und flexiblem Lastprofil. Für Wasserstoff sprechen rasche Repurposing-Korridore und die Einbindung von Industrieclustern. Für den Straßengüterverkehr spricht MCS – vorausgesetzt, Speicher und Lastmanagement sind Teil des Plans. Märkte und Technik liefern die Tools, Politik setzt die Leitplanken.

Drei Takeaways: Erstens, Kriterienmix aus Klimanutzen, Systemnutzen und regionaler Bedeutung festschreiben. Zweitens, dynamische Tarife und Intraday-Auktionen konsequent nutzen. Drittens, Speicher und Power-to-X als Pflichtbausteine verankern – dann wird aus Knappheit Planbarkeit.

Schreibe einen Kommentar