Der weltweite Wasserstoff-Markt wächst rasant und soll bis 2030 auf über 410 Milliarden Dollar steigen. Der Artikel untersucht, welche politischen, technologischen und wirtschaftlichen Faktoren diesen Aufschwung treiben, analysiert Chancen, Risiken und Auswirkungen für Gesellschaft und Umwelt – faktenbasiert und mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte.

Inhaltsübersicht

EinleitungRahmenbedingungen: Wie Politik und Markt den Wasserstoff-Anstieg befeuern

Techniksprung: Speicher, Logistik und Skalierbarkeit im Wandel

Energiezukunft: Wasserstoffs Rolle im globalen Energiemix und Risiken für die Diversität

Folgen und Szenarien: Soziale, ökologische und mediale Auswirkungen eines Wasserstoff-Marktes

Fazit

Einleitung

Wasserstoff steht seit Jahrzehnten im Fokus innovativer Energiekonzepte, doch jetzt erlebt der Markt eine noch nie dagewesene Wachstumsdynamik. Bis 2030 wird sein Volumen auf 410,6 Milliarden Dollar geschätzt – getrieben von regulatorischen Veränderungen, neuen Speichertechnologien und einer wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie. Welche politischen Rahmenbedingungen, technologischen Sprünge und marktwirtschaftlichen Umbrüche befähigen diesen Boom? Dieser Artikel nimmt die Hintergründe genau unter die Lupe und ordnet das explosive Wachstum faktenbasiert ein. Wer sich für die Energiewelt von morgen interessiert, kommt an Wasserstoff nicht mehr vorbei.Rahmenbedingungen: Politik, Markt und globale Dynamik im Wasserstoff-Markt

Der internationale Wasserstoff-Markt erlebt einen historischen Aufschwung – ausgelöst durch das Zusammenspiel ambitionierter Politik, massiver Investitionen und wachsender Klimasorgen. Weltweit beschleunigen strukturelle und politische Maßnahmen den Markthochlauf: Die EU hat mit ihrem Wasserstoff-Plan das Ziel ausgegeben, bis 2030 jährlich mindestens 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren und zu importieren, flankiert von Programmen wie ReFuelEU Aviation und FuelEU Maritime. Auch der Inflation Reduction Act der USA katapultiert Investitionen – allein für Elektrolyseure stiegen die angekündigten Kapazitäten 2023 auf über 60 GW global, wobei China mit über 70% Anteil das Tempo bestimmt (KfW, 2024).

Marktdynamik und regionale Schwerpunkte

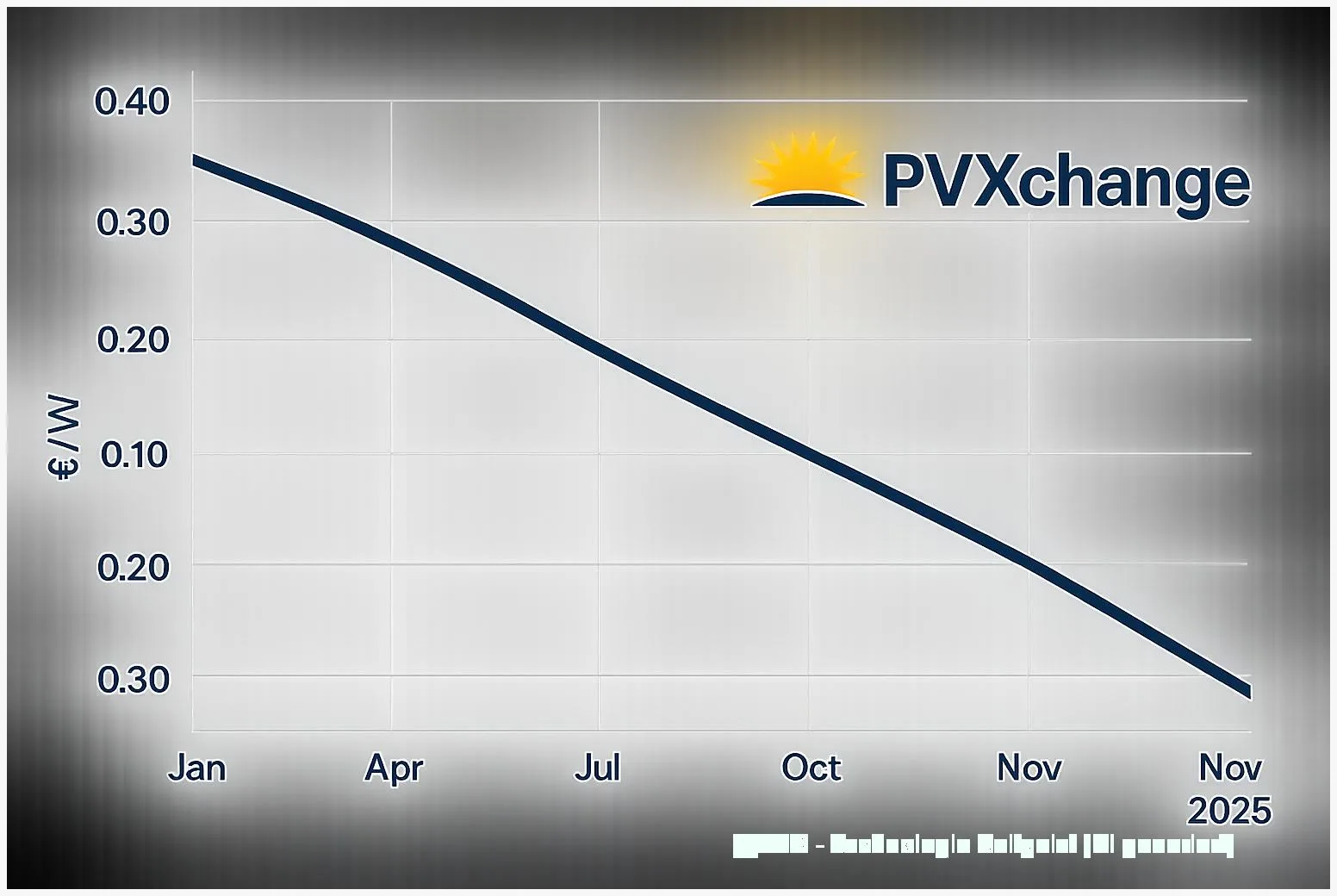

- Grüner Wasserstoff (aus erneuerbaren Energien): politisch priorisiert, aber mit hohen Kosten – aktuell rund 60% teurer als grauer Wasserstoff. Hauptmärkte: EU, China, USA, Japan.

- Blauer Wasserstoff (mit CCS): Brückentechnologie, Förderung vor allem in den USA, UK, Golfregion; kritisch diskutiert wegen CO2-Restemissionen und Greenwashing-Risiko.

- Grauer Wasserstoff (fossil): stellt weltweit noch über 90% des Angebots, in Deutschland sogar 93,7% (2023). Wird durch CO2-Bepreisung zunehmend unrentabel.

Fördermechanismen & Akteure

- EU: RED III-Richtlinie, nationale Wasserstoffstrategien, Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference).

- International: Wasserstoff-Partnerschaften (z. B. Deutschland & Kanada, Australien), asiatische Subventionsprogramme, US-Steuererleichterungen.

Der Bedarf nach erneuerbaren Energien und Wasserstoffspeicherung wächst: Bis zu 70% Wasserstoff-Importe prognostiziert Deutschland für 2030. Die IEA sieht die industrielle Nachfrage und den Schwerlastverkehr als größte Wachstumstreiber – bei noch unsicherer Preisentwicklung, Infrastruktur-Reife und nachhaltigen Zertifizierungen.

Überleitung: Während klare Anreize und globale Kooperationen den Markthochlauf beschleunigen, entscheidet die Technik-Reife von Speicherung und Logistik über die Skalierbarkeit des Wasserstoff-Marktes. Im nächsten Kapitel beleuchten wir, wie Innovationen bei Infrastruktur und Technologie die Energierevolution weiter vorantreiben.

Techniksprung im Wasserstoff-Markt: Speicher, Logistik und skalierbare Innovationen

Die rasante Entwicklung im Wasserstoff-Markt der letzten drei Jahre ist vor allem technologischen Innovationen bei der Wasserstoffspeicherung und -logistik zu verdanken. Angesichts steigender Nachfrage nach grünem Wasserstoff und dem Zwang zu mehr Erneuerbare Energien rücken effiziente und skalierbare Verfahren ins Zentrum der globalen Energiewende.

Neue Speichertechnologien und Logistiklösungen

- Hochdruckspeicher und flüssige organische Wasserstoffträger (LOHC) gewinnen an Bedeutung. LOHCs ermöglichen eine nahezu verlustfreie Speicherung und den sicheren Transport über weite Strecken, insbesondere für saisonale Speicherlösungen [ResearchGate, 2017].

- Materialinnovationen wie Nanostrukturen oder fortschrittliche Metallhydrid-Speicher zeigen laut Fraunhofer-Institut signifikante Fortschritte bei Kapazität und Effizienz [Fraunhofer, 2024].

Skalierung der Elektrolyse: Verfahren und Materialien

- PEM-Elektrolyseure: Protonenaustauschmembran-Technologie erreicht heute Wirkungsgrade von bis zu 75% und eignet sich für dynamische Einsätze in Verbindung mit erneuerbaren Quellen (grüner Wasserstoff).

- Offshore-Elektrolyse-Inseln: Kombination aus Windkraft und Elektrolyse direkt auf See ermöglicht Produktion und Speicherung in industriellem Maßstab – wie jüngste Fraunhofer-Pilotprojekte zeigen.

Skalierung bleibt dennoch eine Herausforderung: Kostendruck und fehlende Lieferketten bremsen die industrielle Elektrolyse. Der Fokus liegt daher auf neuer Katalysator-Materialforschung, Modulbauweise und sektorübergreifenden Pilotprojekten. Visual-Tipp: imagePrompt: Wasserstoffspeicher, Elektrolyse-Insel und Tanklogistik im Vergleich.

Überleitung: Während Innovationen die technologische Basis für den Wasserstoff-Markt verbreitern, bleibt die Frage, wie nachhaltig und integriert Wasserstoff im globalen Energiemix seine Rolle behaupten kann. Im nächsten Kapitel beleuchten wir Chancen und Risiken für die Energiezukunft und Diversität.

Energiezukunft: Wasserstoffs Rolle im Energiemix und Risiken für die Diversität bis 2040

Der Wasserstoff-Markt steht vor einem grundlegenden Wandel: Laut IEA-Analysen könnte Wasserstoff bis 2040 seinen Anteil am globalen Energiemix von derzeit rund 2% auf mehr als 20% steigern. Diese Entwicklung birgt Chancen für die Dekarbonisierung von Industrie und Langstreckentransport, stellt aber auch kritische Fragen zur Transformation bestehender Infrastrukturen und zu den Risiken für die Vielfalt der Erneuerbare Energien [IEA, 2024].

Wie Wasserstoff Stromnetze, Industrie und Mobilität verändert

- Stromnetze: Die Einbindung von grünem Wasserstoff erfordert den Ausbau von Elektrolyse-Kapazitäten, Speicherlösungen und Pipeline-Netzen. Geplante Projekte in Europa wie das “European Hydrogen Backbone” zeigen, wie neue Leitungsinfrastrukturen etabliert werden (imagePrompt: Karte Wasserstoff-Pipelines in Europa, Stand 2030).

- Industrie: Wasserstoff wird als Ersatz für fossile Brennstoffe in Stahl-, Chemie- und Glasindustrie integriert. Beispiel: Das deutsche Projekt „SALCOS“ will ab 2026 in Salzgitter Stahl mit Wasserstoff statt Kohle herstellen.

- Mobilität: Anwendungen konzentrieren sich auf Schwerlast, Schifffahrt und Bahn, für die direkte Elektrifizierung kaum möglich ist.

Risiken: Monokultur und Verdrängung anderer Erneuerbarer?

- Experten wie Agora Energiewende warnen: Ein übermäßiger Fokus auf Wasserstoff könnte Investitionen in direkte Nutzung erneuerbarer Elektrizität (z.B. Wärmepumpen, Elektromobilität) verdrängen und so technologische Monokulturen fördern.

- Hoher Wasserstoffbedarf erhöht den Druck auf Wind- und Solarausbau; bei begrenzter Fläche droht Konkurrenz statt Synergie.

Der Ausbau der Wasserstoffspeicherung muss sorgfältig mit Gesamtstrategien für die Energiewende verzahnt werden. Ohne breiten Mix aus grüner Wasserstoffproduktion, Wasserstoffspeicherung und anderen erneuerbaren Technologien droht ein Klumpenrisiko im neuen Energiesystem.

Überleitung: Wasserstoff steht an der Schwelle zur Massenanwendung – doch soziale, ökologische und mediale Dynamiken werden entscheiden, wie gerecht und nachhaltig der künftige Wasserstoff-Markt gestaltet wird. Das nächste Kapitel analysiert Szenarien und gesellschaftliche Folgen.

Folgen und Szenarien: Soziale, ökologische und mediale Auswirkungen eines expandierenden Wasserstoff-Markts

Mit dem Siegeszug des Wasserstoff-Marktes verbindet sich die Hoffnung auf Fortschritte bei Klimaschutz und Energiewende. Doch insbesondere in rohstoffintensiven Förderregionen zeigt sich: Auch die grüne Wasserstoffproduktion verlangt enorme Ressourcen, fordert die lokale Umwelt heraus und kann soziale Konflikte verschärfen.

Soziale und ökologische Folgen für Förderregionen

- Wasserverbrauch: Für die Elektrolyse grünen Wasserstoffs werden große Mengen reinen Wassers benötigt – in ariden Regionen wie Nordafrika oder Australien könnte dies Konkurrenz zur Landwirtschaft auslösen und lokale Krisen verschärfen.

- Landnutzung & Konflikte: Großprojekte belegen teils riesige Flächen für Solarfelder und Windparks. Es drohen Landkonflikte, insbesondere wenn indigene Rechte oder Biodiversität nicht ausreichend geschützt werden [NewClimate, 2024].

- Arbeitsplätze & Wertschöpfung: Positive Effekte für Beschäftigung und Infrastruktur sind möglich, können aber bei ausländischer Kontrolle der Wertschöpfungsketten ausbleiben.

Zukunftsszenario: Wenn Wasserstoff den Markt dominiert

- Weltweit entstehen H2-Hubs; Industrieländer importieren riesige Mengen grünen Wasserstoffs aus dem globalen Süden.

- Überlastete Ressourcen: Unerwartete Nebenwirkungen wie Wasserknappheit, Flächenkonkurrenzen und neue geopolitische Abhängigkeiten drohen.

- Technologieblase: Starke Fokussierung auf Wasserstoff verdrängt Investitionen in Wasserstoffspeicherung und andere Erneuerbare Energien, behindert Diversifikation.

Mediale Wahrnehmung und blinde Flecken

- Jüngste Medienanalysen warnen: Der Wasserstoff-Boom wird häufig als Allheilmittel präsentiert, Risiken und Zielkonflikte verschwinden aus dem Blickfeld.

- Dies kann zu unrealistischen Erwartungen führen und die Wahrnehmung anderer nachhaltiger Technologien (wie Geothermie oder Energiesuffizienz) schwächen.

Ausblick: Für einen wirklich nachhaltigen Wasserstoff-Markt braucht es mehr Transparenz, strikte Nachhaltigkeitsstandards und eine offene mediale Debatte. Das Verständnis für Wechselwirkungen und Nebenwirkungen muss vertieft werden, um gesellschaftliche und ökologische Schäden zu vermeiden.

Fazit

Der Wasserstoff-Markt wächst nicht isoliert – sein Aufstieg verändert globale Energieströme, Investitionsentscheidungen und gesellschaftliche Debatten. Nur mit nüchternem Blick auf technologische Chancen, soziale Folgen und politische Zielkonflikte bleibt der Aufbruch nachhaltig und gerecht. Wie sich Wasserstoff langfristig in der Energielandschaft etablieren wird, entscheidet sich an der Schnittstelle von Innovation, Verantwortung und Vielfalt. Lesende sollten sich regelmäßig faktenbasiert informieren, um Entwicklungen kritisch zu begleiten.Teile diesen Artikel oder diskutiere im Kommentarbereich: Welche Chancen und Risiken siehst du beim Wasserstoff-Boom?

Quellen

Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft – wo steht Deutschland?Fraunhofer case study: Offshore production of hydrogen on Energy Islands

Seasonal storage and alternative carriers: A flexible hydrogen supply chain model

Hydrogen – IEA

Nachhaltigkeit von Wasserstoff im H2Global-Mechanismus

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/15/2025

Schreibe einen Kommentar