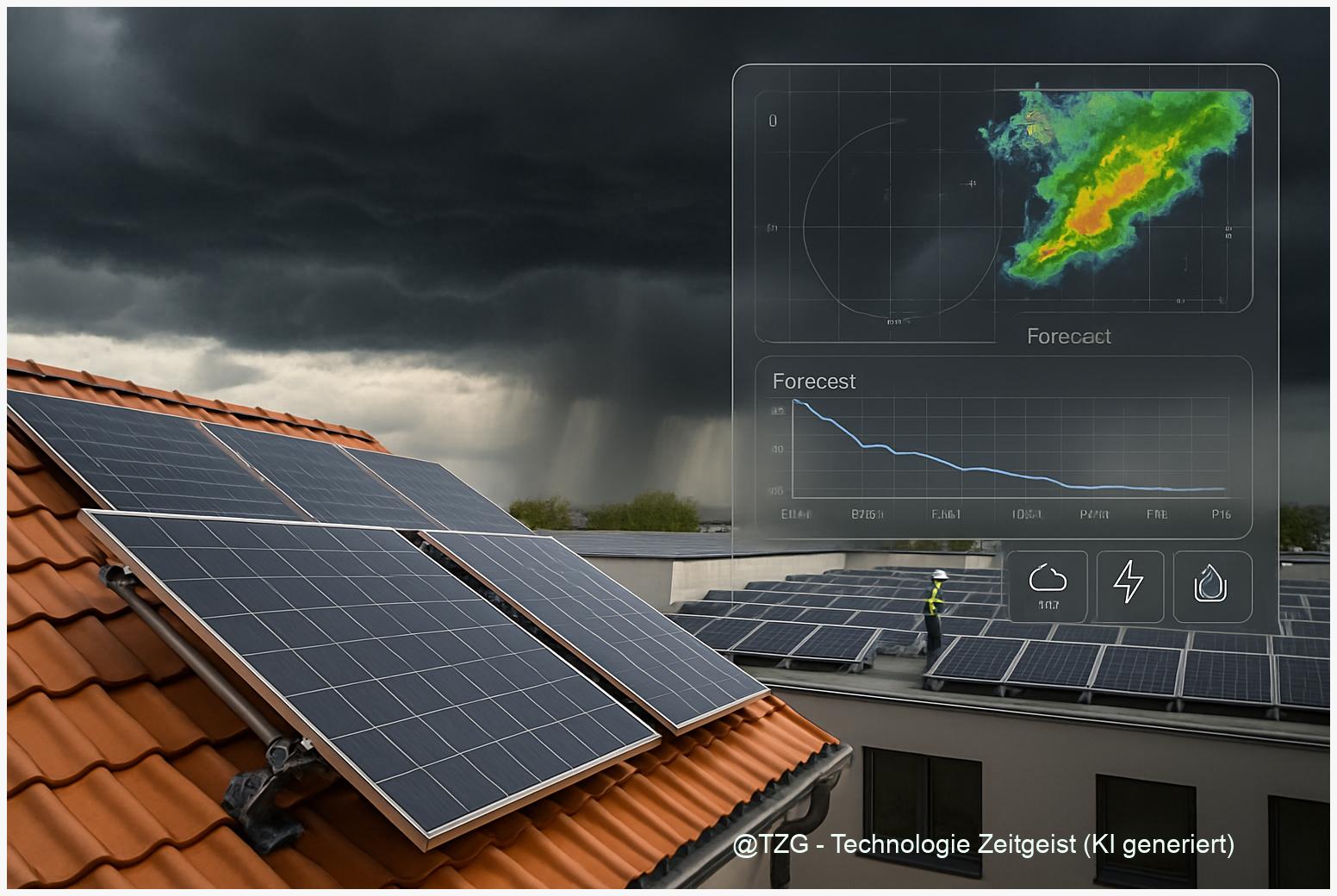

PV‑Sturm‑Modus: Erfahren Sie, wie KI‑Nowcasting, dynamische Neigung und Resilienzstandards PV‑Anlagen vor Superzellen und Hagel schützen können – Praxis, Kosten, Haftung.

Kurzfassung

Der Artikel zeigt, wie ein PV‑Sturm‑Modus mit KI Nowcasting und dynamischer Neigung realistisch Schäden durch Superzellen und Hagel mindern kann – mit Blick auf Resilienz Photovoltaik, Härtungsstandards und Haftung. Evidenz aus Deutschland und Praxisleitfäden belegt regionale Hageltrends, häufige Schadensmuster und wirksame Schutzpositionen für Tracker‑Anlagen. Konkrete Empfehlungen helfen, Hagelschutz Photovoltaik heute pragmatisch umzusetzen.

Einleitung

In Deutschland zeigen Radaranalysen der Jahre 2005–2024 keine signifikante Zunahme der bundesweiten Hagelzüge, aber deutliche regionale Anstiege in Süddeutschland (Quelle).

Genau hier setzt der PV‑Sturm‑Modus an: Wenn lokale Superzellen zuschlagen, zählt jede Minute. Mit KI Nowcasting, dynamischer Neigung und klaren Resilienz‑Standards lassen sich Schäden reduzieren, statt nur mehr Module aufs Dach zu setzen. Praxisleitfäden empfehlen bereits heute Schutzpositionen (Hail‑Stow) und robuste Konstruktionen, um Einschlagsenergie zu mindern (Quelle).

Und: Industrieberichte dokumentieren wachsende Problemfälle wie spontanen Glasbruch bei modernen Modulformaten (Quelle).

Nowcasting trifft Praxis: Kann Vorwarnung rechtzeitig schützen?

KI‑gestützte Kurzfristprognosen (Nowcasting) haben einen klaren Vorteil: Sie nutzen Radardaten, die Hagelzellen räumlich und zeitlich hochauflösend abbilden. Für Deutschland wurden Zugbahnen von Hagelereignissen aus Radarinformationen abgeleitet und über zwei Jahrzehnte ausgewertet, was eine Grundlage für lokale Warnketten schafft (Quelle).

Das heißt: Wenn ein Gewitterkern kippt, kann eine Anlage in Minuten reagieren – etwa durch dynamische Neigung in eine Schutzposition.

Wie sieht das in der Praxis aus? Fachleitfäden empfehlen explizit, Tracker‑Anlagen in eine Hail‑Stow‑Position zu bringen, um die Winkel zwischen auftreffenden Hagelkörnern und Glasoberfläche zu vergrößern und die Einschlagsenergie zu senken (Quelle).

Die Aktivierung kann automatisiert über Warnsignale oder Betreiber‑Workflows erfolgen. Wichtig ist, dass Warnketten verlässlich und redundant sind – per App, SCADA oder Betriebsleitstelle.

Ist die Vorwarnzeit ausreichend? Das hängt vom Anlagentyp ab. Tracker bewegen sich schnell genug für Minuten‑Entscheidungen; Dachanlagen ohne Antrieb setzen eher auf Abschaltung und konstruktiven Schutz. Weil regionale Hagelhäufigkeit variiert, lohnt sich der Fokus auf Hotspots in Süddeutschland, wo die Risikoexposition nachweislich höher ist (Quelle).

Für Betreiber bedeutet das: Nowcasting als Trigger, Technik als Antwort.

„Vorwarnung ohne Handlungspfad nützt wenig. Kombinieren Sie lokale Radar‑Signale mit definierten Stow‑Routinen – das reduziert die Trefferenergie und schützt Erträge.“

Kurz: Ein PV‑Sturm‑Modus ist kein Buzzword, sondern die Kopplung aus verlässlicher Jetztzeit‑Wetterbeobachtung und klaren, vorab getesteten Stellbefehlen. Die dafür beschriebenen Maßnahmen sind in einschlägigen Leitfäden bereits dokumentiert und industrienah erprobt (Quelle).

Standards, Glas & Stow: Was wirklich robust macht

Welche Resilienz‑Standards helfen wirklich? Die Basisprüfungen für Solarmodule enthalten Hageltests, gelten aber als Mindestanforderung; Praxisguides raten in Hail‑Zonen zu erweiterten Prüfungen (z. B. branchenübliche Zusatztests) und zu stärkerem Frontglas ab 3,2 mm, teils 4 mm (Quelle).

Das ist kein Selbstzweck, sondern eine direkte Antwort auf beobachtete Schadensmuster.

Industrieberichte verzeichnen eine Zunahme von spontanem Glasbruch bei großformatigen, dünneren Gläsern; Designtrends können die Vulnerabilität gegenüber Extremhagel erhöhen (Quelle).

Wer hier gegensteuert, kombiniert robustere Glas‑ und Rahmenkonzepte mit betrieblichem Schutz: Tracker in Hail‑Stow minimieren senkrechte Einschläge und senken die Schlagenergie messbar durch den Winkelvorteil (Quelle).

Für Dachanlagen ohne Nachführung gelten andere Prioritäten. Leitfäden empfehlen, montagetechnische Details (z. B. zusätzliche Auflager, Klemmpunkte, Unterkonstruktion) und die Auswahl von Modulen mit nachweislich erweiterten Hail‑Tests auf das regionale Risiko abzustimmen (Quelle).

Das Ziel: Nicht blind mehr Leistung installieren, sondern gezielt die Trefferresilienz erhöhen.

Auch die Standortfrage zählt. Da die Hagelhäufigkeit regional differiert, ist eine risikobasierte Komponentenwahl in süddeutschen Hotspots plausibel und belegt (Quelle).

Für Betreiber heißt das: Prüfen Sie die Kombination aus Materialstärke, Rahmen, Befestigung und – wo möglich – Schutzstellung. Diese Schrauben drehen nachweislich an der Schadenswahrscheinlichkeit, während reine Überdimensionierung die physikalische Einschlagsenergie nicht reduziert.

Pflicht oder Kür? Technische Machbarkeit eines PV‑Sturm‑Modus

Die Idee einer Pflicht zum PV‑Sturm‑Modus klingt groß – technisch ist sie greifbarer, als man denkt. Es existieren erprobte Betriebsroutinen wie Hail‑Stow, die auf Vorwarnungen reagieren und die Einschlagsenergie mindern (Quelle).

Damit ist der Kernmechanismus verfügbar: Vorwarnung, Stellbefehl, Schutzposition.

Wo lägen die Hürden? Erstens bei der Bestandsflotte: Dachanlagen ohne Antrieb können nicht „neigen“, profitieren aber von robusteren Modulen und klaren Abschalt‑ und Sicherungsprozessen. Gerade in Regionen mit nachgewiesen höherer Hagelaktivität – etwa in Teilen Süddeutschlands – wäre ein verbindlicher betrieblicher Schutzpfad besonders wirksam (Quelle).

Zweitens bei der Orchestrierung: Warnketten müssen in Minuten greifen und ausfallsicher sein.

Für neue Solarparks ist die Umsetzung am einfachsten. Leitfäden empfehlen die Integration von Stow‑Funktionen, erweiterten Hageltests und stärkerem Frontglas schon in der Planung, inklusive dokumentierter Prozesse für Warnungen und Rückkehr in den Regelbetrieb (Quelle).

Das reduziert nicht nur die Schadensanfälligkeit, sondern schafft klare Verantwortlichkeiten im Betrieb.

Fazit dieses Kapitels: Eine Pflicht ließe sich technisch über Mindestanforderungen an Warnketten, Schutzstellungen und Bauteil‑Robustheit definieren. Die Bausteine sind heute verfügbar und in Leitfäden beschrieben. Die regionale Evidenz zu Hagelrisiken liefert zudem einen datenbasierten Anker für risikogerechte Umsetzung (Quelle).

Haftung & Versicherung: Wer trägt das Risiko?

Wer haftet, wenn der Schutzmodus versagt? Eine pauschale Antwort gibt es nicht – entscheidend sind Verträge, Dokumentation und der Nachweis angemessener Sorgfalt. Praxisleitfäden setzen auf präventive Maßnahmen: definierte Hail‑Stow‑Prozesse, erweiterte Prüfungen und robuste Komponenten, um das Risiko beherrschbar zu machen (Quelle).

Das stärkt die Position gegenüber Versicherern und reduziert Streitpotenzial.

Ein Blick in Schadendaten unterstreicht die Relevanz. In einem Industrie‑Datensatz verursachte Hagel einen kleinen Anteil der Ansprüche, machte aber einen Großteil der Gesamtkosten aus (Analyse aus dem US‑Markt, Kontext: Versicherungsdaten eines Anbieters) (Quelle).

Die Lehre: Seltene, aber teure Ereignisse verlangen konsequente Prävention und lückenlose Beweisführung.

Zur Beweissicherung gehört mehr als ein Einsatzprotokoll. Leitfäden empfehlen Basis‑Bildgebung (z. B. Elektrolumineszenz/IR vor und nach Ereignissen), klare Meldewege und definierte Entscheidungsbäume für Wetterwarnungen und Stow (Quelle).

Wer das systematisch umsetzt, kann Schadenhöhe und Ausfallzeit begrenzen – und gegenüber Versicherern belegen, dass zumutbare Maßnahmen ergriffen wurden.

Die Botschaft: Haftung verteilt sich entlang der Kette aus Planung, Komponentenwahl, Betrieb und Reaktion. Je transparenter die Prozesse, desto robuster die Anlage – technisch und rechtlich. Regionale Risikokarten und Radar‑Evidenz bieten zudem eine sachliche Basis für abgestufte Anforderungen (Quelle).

Fazit

Resilienz Photovoltaik beginnt nicht beim Ersatzteil, sondern bei der Routine: Vorwarnung, Stellbefehl, Schutz. Regionale Hagelzunahmen in Süddeutschland sind belegt und liefern den Anlass für risikogerechte Maßnahmen (Quelle).

Mit Hail‑Stow, robusteren Gläsern und erweiterten Prüfungen existiert heute ein praktikabler Werkzeugkasten, der Schäden spürbar mindern kann (Quelle).

Und weil teure Einzelschäden real sind, lohnt Prävention doppelt – technisch und finanziell. Industrieerfahrungen mit hohem Kostenanteil von Hagelereignissen untermauern das (Quelle).

Schreibe einen Kommentar