Der Artikel analysiert aktuelle Fakten zum menschengemachten Klimawandel, beleuchtet Debatten und Desinformation und zeigt, welche Folgen fehlende Akzeptanz haben kann. Er nimmt wissenschaftliche Grundlagen, Diskursmuster und gesellschaftliche Dynamiken kritisch unter die Lupe. Ein Guide für alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.

Inhaltsübersicht

EinleitungDer wissenschaftliche Konsens und seine Basis: Was wir wirklich wissen

Debatte und Desinformation: Wie Diskussionen ausufern – online und offline

Technologischer Fortschritt gegen Falschaussagen: Chancen und Grenzen

Was auf dem Spiel steht: Folgen der Ignoranz und Verantwortung der Medien

Fazit

Einleitung

Handfeste Daten, hartnäckige Zweifel: Kaum ein Thema spaltet so konsequent wie der Klimawandel. Während viele technische Fortschritte nach Lösungen suchen, flammt in sozialen Netzwerken regelmäßig eine Debatte auf, in der Meinungen Fakten zu verdrängen drohen. Warum hält sich der Zweifel, obwohl sich die Forschung einig ist? Wer profitiert davon, Falschinformationen zu streuen? Und wie gefährlich ist die gesellschaftliche Spaltung für unsere Umwelt und unseren Alltag? Für alle, die nicht nur an Schlagzeilen, sondern an echten Hintergründen interessiert sind, bietet dieser Artikel fundierte Einblicke und räumt mit Halbwahrheiten auf.Wissenschaftlicher Konsens: Was wir über den menschengemachten Klimawandel wirklich wissen

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Fakt ist: Die Erde erwärmt sich – und nahezu die gesamte Klimaforschung sieht den Menschen, vor allem durch Treibhausgasemissionen, als Hauptverursacher. Diese Erkenntnisse sind keine Glaubensfrage, sondern das Resultat jahrzehntelanger, global koordinierter Wissenschaft.

Fundamente des Konsenses: Daten, Modelle, Forscher

Der IPCC-Bericht (2021) untermauert mit Tausenden Studien und Messreihen den menschengemachten Anteil am Temperaturanstieg: Seit 1900 ist die globale Durchschnittstemperatur um etwa 1,1 °C gestiegen. CO₂-Konzentrationen sind heute mit über 420 ppm (parts per million) so hoch wie seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr. Aktuelle Klimamodelle zeigen, dass ohne substanzielle Emissionsreduktionen eine Erwärmung von bis zu 4,8 °C bis 2100 droht. Führende Wissenschaftler:innen aus Nature, Science und dem IPCC bestätigen – gestützt auf präzise Messdaten –, dass Trends wie polare Eisschmelze (jährlich -12,8% in der Arktis), der Meeresspiegelanstieg (rund 3,7 mm/Jahr) und extreme Wetterereignisse eindeutige Klimaindikatoren sind.

Listen: Belege für den menschlichen Einfluss

- Gigantisches Datenvolumen: Satellitenmessungen, Eisbohrkerne, Ozeanprofile

- Lückenlose Replikation: Mehrere unabhängige Labore kommen zu denselben Ergebnissen

- Globale Modellierung: Auch modernste Simulationen bestätigen die Trends

Datensicherheit und Modellvalidierung sind dabei essenziell: Nur transparente Methoden und offene Daten verhindern Falschinformation und bieten wirksamen Schutz vor Klimawandel-Leugnern. Wissenschaftskommunikation wird so zur Schlüsselressource im Kampf gegen Desinformation.

Doch wie werden diese gesicherten Erkenntnisse im öffentlichen Diskurs genutzt – und wie gezielt auch digital verzerrt? Mehr dazu im nächsten Kapitel: Debatte und Desinformation: Wie Diskussionen ausufern – online und offline.

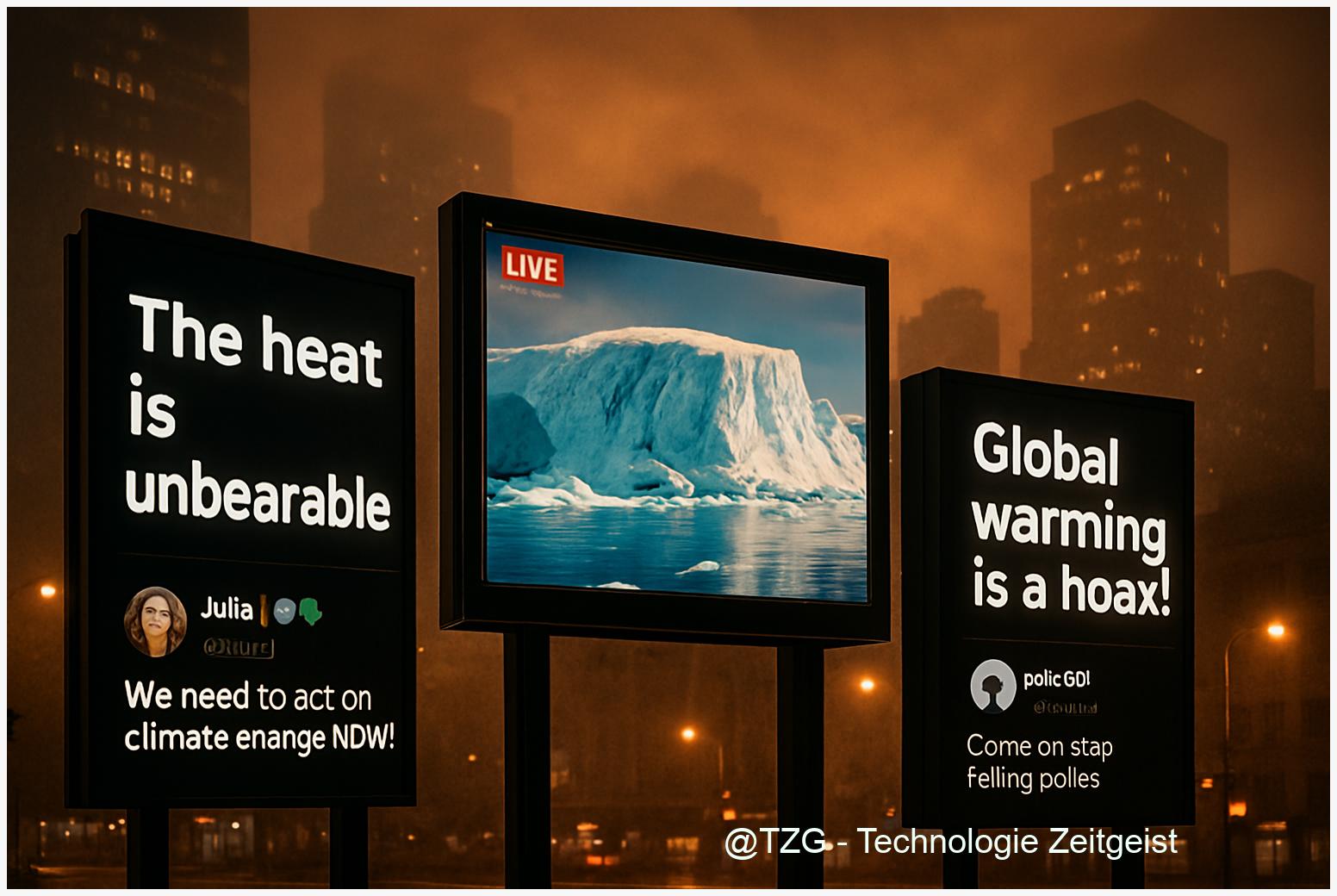

Desinformation und Debatte: Klimawandel zwischen Fakten und digitaler Verzerrung

Klimawandel ist längst zum zentralen Thema der öffentlichen Debatte geworden – doch zunehmend bestimmen Falschinformation, Polarisierung und Klimawandel-Leugner die Diskussionskultur, besonders in sozialen Medien. In den letzten zehn Jahren hat sich die Dynamik rasant verändert: Während Bewegungen wie Fridays for Future Millionen mobilisieren, verbreiten sich auf Plattformen wie Twitter (X), Facebook und TikTok gezielte Falschnarrative zu Ursachen, Folgen und Daten des Klimawandels.

Taktiken der Klimawandel-Leugner: False Balance und Manipulation

- False Balance: Medien stellen Klimaforschung und Leugnerpositionen oft gleichberechtigt dar, obwohl über 97% der Wissenschaftler:innen den menschengemachten Klimawandel belegen.

- Selektive Statistik: Einzelne kalte Winter oder lokale Wetterereignisse werden fälschlich als Gegenbeweis präsentiert, während Langzeittrends ignoriert werden.

- Gezielte Irreführung & Whataboutism: Diskussionen werden auf andere Umweltthemen oder Unsicherheiten in Messmethoden umgelenkt, um Zweifel zu säen.

- Datenmanipulation: Aus dem Kontext gerissene Grafiken oder gezielt veränderte Daten visualisieren angebliche Unsicherheiten und unterlaufen Datensicherheit.

Wie soziale Medien Debatten verschärfen

Algorithmen begünstigen Kontroversen und verstärken extreme Meinungen. Studien zeigen, dass Plattformen wie X unter Elon Musk ihre Maßnahmen gegen Desinformation sogar reduziert haben. Faktenchecks und Initiativen wie der EU-Klimapakt oder der Globale Verhaltenskodex versuchen gegenzusteuern, doch Misstrauen bleibt hoch. Besonders junge Menschen beziehen ihre Informationen mehrheitlich aus Social Media – was die Rolle von Wissenschaftskommunikation und Datensicherheit weiter betont.

Technologische Ansätze zur Faktenprüfung und Automatisierung könnten Falschinformation künftig effektiver begegnen. Wie das funktioniert – und wo die Grenzen liegen – zeigt das nächste Kapitel: Technologischer Fortschritt gegen Falschaussagen: Chancen und Grenzen.

Technologie gegen Falschinformation: KI als Schlüssel im Kampf um die Wahrheit beim Klimawandel

Klimawandel und die Flut an Falschinformation bilden einen explosiven Mix – doch technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz, Deepfake-Detection und skalierbare Monitoring-Plattformen setzen neue Standards in der Bekämpfung von Desinformation. In den letzten Jahren haben diese Werkzeuge enorm an Präzision und Reichweite gewonnen.

KI, Faktenchecks und Deepfake-Erkennung: Fortschritte und Fallstricke

- Künstliche Intelligenz kann binnen Sekunden große Datenmengen durchsuchen, Falschinformation und sich wiederholende Muster aufspüren und automatisierte Faktenchecks in Echtzeit unterstützen (Tagesschau, 2023).

- Deepfake-Detection ist zentral, weil manipulierte Videos und Sprachaufnahmen immer raffinierter werden. Aktuelle Software erkennt Unstimmigkeiten, doch menschliche Kontrolle bleibt unerlässlich.

- Monitoring-Plattformen wie Bellingcat nutzen KI-Algorithmen, um globale Falschinformation in sozialen Netzwerken zu identifizieren. Noch fehlt jedoch die vollständige Skalierbarkeit.

Akzeptanz und die gesellschaftliche Dimension

Die öffentliche Akzeptanz der Klimaforschung ist kein Selbstläufer: Studien zeigen, dass Vertrauen in Wissenschaftskommunikation und Datensicherheit maßgeblich von politischem Klima und Mediennutzung beeinflusst wird. Stimmen aus Medienethik und Tech-Branche fordern deshalb neue Bildungsansätze und transparente Algorithmen (TeachToday, 2024).

Technische Innovationen sind unverzichtbar, doch sie allein reichen nicht: Gesellschaftliche Akzeptanz, Ethik und Medienkompetenz bleiben entscheidend. Wo Medien schwächeln, müssen Tech und Bildung ansetzen. Das nächste Kapitel fragt: Was steht auf dem Spiel, wenn Ignoranz und Desinformation ungezügelt bleiben?

Ignoranz, Kipppunkte und die gefährdete Rolle der Medien im Klimawandel

Klimawandel-Leugnung und gesellschaftliche Ignoranz haben konkrete, gravierende Folgen: Forschungen belegen, dass um mehr als 1 °C gestiegene Durchschnittstemperaturen zu massiven Ernteausfällen, häufigerem Extremwetter und enormen wirtschaftlichen Schäden führen. Laut BMZ könnten bis 2050 die landwirtschaftlichen Erträge weltweit um bis zu 30 % sinken; Überflutungen und Dürren bedrohen besonders dicht besiedelte Küstenregionen und Megacities (BMZ, 2022).

Was passiert, wenn die Meinung kippt?

- Gesellschaftliche Ablehnung: Breite Verweigerung der Klimarealität würde die Anpassung bremsen, Emissionen steigen lassen und Millionen in Armut, Wassermangel oder Migration zwingen (bis zu 216 Mio. Binnenmigranten bis 2050).

- Plötzlicher Konsens für Klimaschutz: Historische Beispiele wie das Ozonloch zeigen: Kippt Meinung pro Wissenschaft, kann die Politik mit entschlossenen Maßnahmen reagieren (Montreal-Protokoll, 1987). Beim Klimawandel könnte ein globaler Umschwung Investitionen, Innovationen und Emissionssenkungen rasant beschleunigen.

Journalismus: Korrektiv oder Verstärker der Krise?

Wenn Medien investigative Distanz aufgeben, erodiert die öffentliche Kontrolle. Nicht nur offene Falschinformation, sondern auch fehlende Recherche schwächen Wissenschaftskommunikation und die Datensicherheit. Historisch begünstigte einseitige Berichterstattung bei Themen wie Tabak oder Ozon jahrzehntelange Verzögerungen im Gesundheitsschutz. Medienethiker:innen warnen: Unkritische Weitergabe von Meinungen statt faktenbasierter Prüfung wäre fataler für Demokratie und Diskurs als jede bewusste Lüge.

Die Verantwortung der Medien bleibt damit Kern gesellschaftlicher Resilienz – nicht nur im Klimawandel. Wie Lösungen und Innovationen konkret aussehen können, behandelt das nächste Kapitel mit globalen und lokalen Beispielen.

Fazit

Der Klimawandel ist mehr als eine wissenschaftliche Herausforderung: Er zwingt uns, Informationen kritisch zu prüfen, persönliche und gesellschaftliche Verantwortung zu reflektieren und destruktive Diskursmuster zu durchbrechen. Wer Fakten leugnet oder journalistische Distanz aufgibt, untergräbt nicht nur das Vertrauen in die Wissenschaft, sondern gefährdet die Grundlage informierter Debatten. Moderne Technologien können helfen, aber letztlich entscheidet gesellschaftliches Engagement über unseren Umgang mit Wahrheit – und damit über unsere Zukunft.Diskutiere mit: Wie informierst du dich zum Klimawandel – und wo beobachtest du Falschinformationen?

Quellen

Wissenschaftlicher Konsens zum Klimawandel – WikipediaIPCC AR6 Bericht – Working Group I: The Physical Science Basis

Wie wirksam sind soziale Medien bei der Bekämpfung der Klimakrise?

KI-generierte Desinformation auf dem Vormarsch

Desinformation im Zeitalter von KI

Folgen des Klimawandels

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/16/2025

Schreibe einen Kommentar