Kurzfassung

Wasserstoff saisonale Stromspeicherung bietet eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Sie ermöglicht die sichere Lagerung überschüssiger Energie aus Wind und Sonne über Monate hinweg. Wirtschaftliche Vorteile umfassen Kostensenkungen durch Umwidmung bestehender Speicher und gesteigerte Versorgungssicherheit. Bis 2045 könnte Deutschland 76-80 Terawattstunden speichern, was Curtailment reduziert und die Integration erneuerbarer Energien vorantreibt. Experten sehen hier Potenzial für Parität mit fossilen Brennstoffen.

Einleitung

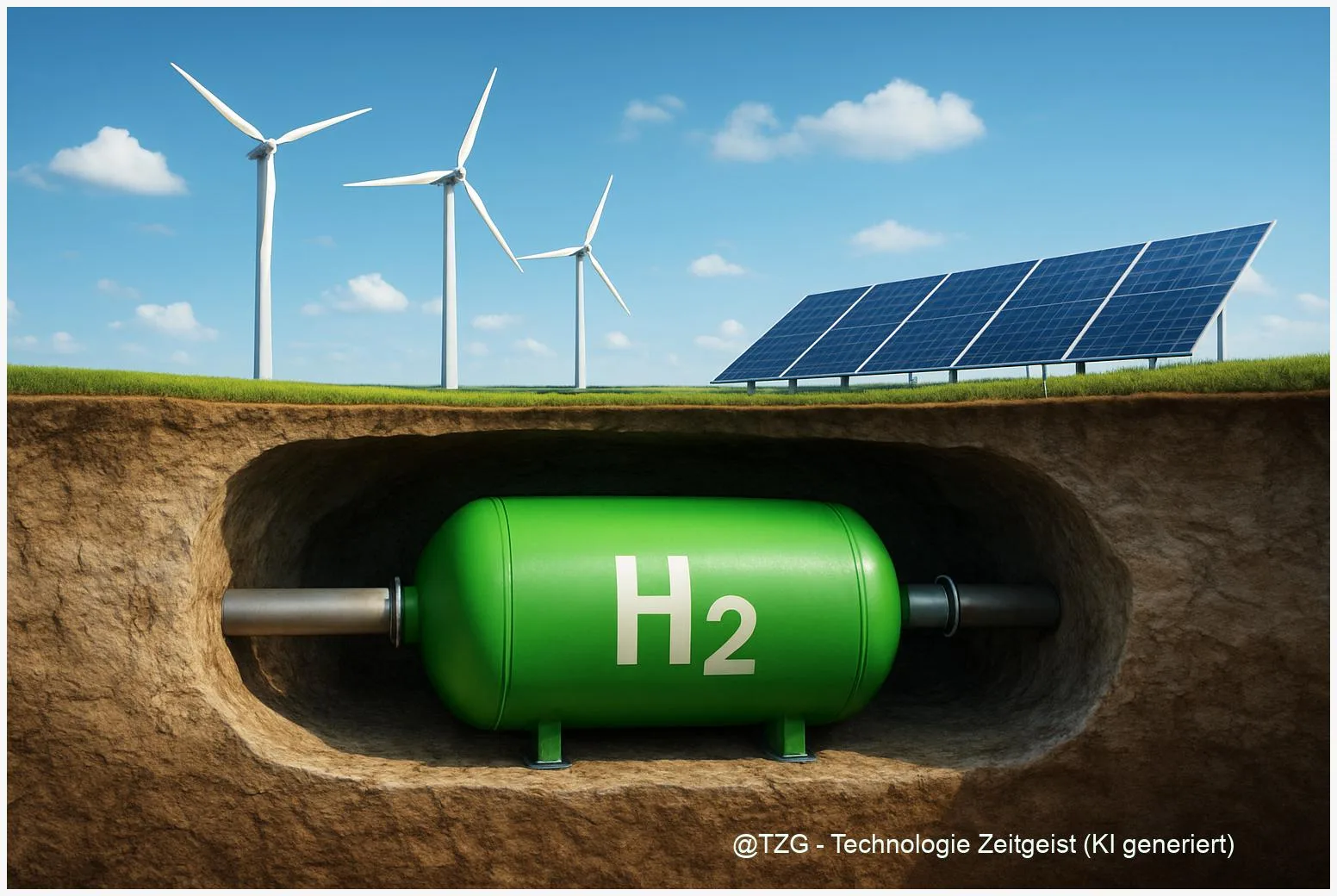

Stellen Sie sich einen Winter vor, in dem kalte Winde durch die Straßen pfeifen, aber die Lichter bleiben hell. Überschüssige Energie aus sonnigen Sommern fließt nun durch das Netz. Das klingt utopisch, doch Technologien wie Wasserstoff saisonale Stromspeicherung machen es real. In Zeiten, da erneuerbare Energien boomen, stoßen wir an Grenzen: Wie speichern wir Strom, wenn Sonne und Wind pausieren?

Diese Speicherlösungen greifen zu Wasserstoff, der in Salzkavernen oder Pipelines ruht und auf Abruf Energie liefert. Sie sichern nicht nur den Stromfluss, sondern entfalten auch wirtschaftliche Potenziale. Bis 2030 plant Deutschland Milliardeninvestitionen, um ungenutzte Energie zu bändigen. Lassen Sie uns eintauchen, wie diese Innovation die Energiewende vorantreibt und Kosten senkt.

Die Debatte dreht sich um Zuverlässigkeit. Experten warnen vor Engpässen, doch Wasserstoff bietet Antworten. Er verbindet Sektoren wie Industrie und Verkehr. In den nächsten Jahren werden Pilotprojekte zeigen, ob der Hype hält. Bleiben Sie dran, um zu verstehen, warum diese Technik der Schlüssel zur grünen Zukunft ist.

Die Herausforderung saisonaler Speicherung

Erneuerbare Energien wie Wind und Solar liefern nicht konstant. Im Sommer produziert die Sonne reichlich Strom, im Winter sinkt die Ausbeute. Diese Ungleichgewichte fordern smarte Speicher. Saisonale Systeme müssen Monate überbrücken, um Blackouts zu vermeiden. Deutschland zielt auf 80 Prozent Erneuerbare bis 2030 ab, was den Bedarf an Langzeitspeichern explodieren lässt.

Traditionelle Batterien reichen für Stunden, nicht für Wochen. Pumped-Storage-Wasserkraftwerke bieten Tage, doch Platz und Wasser fehlen oft. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel. Er wandelt Strom in gasförmige Form um und speichert ihn effizient. Das reduziert Curtailment, also den Verlust ungenutzter Energie, um bis zu 42 Prozent saisonal.

“Saisonale Speicher sind der Engpass der Energiewende. Ohne sie bleibt erneuerbare Energie ein Traum.” – Experte aus dem BMWK-Bericht 2025.

Der Bedarf wächst rasant. Bis 2045 benötigt Deutschland 76 bis 80 Terawattstunden Speicherkapazität. Das entspricht dem Verbrauch ganzer Regionen. Ohne solche Lösungen steigen Strompreise, da fossile Backup-Systeme teuer sind. Wirtschaftlich gesehen verursacht Unsicherheit Investitionszögern. Firmen zögern, wenn Versorgung wackelt.

Europaweit plant die EU Milliarden für Infrastruktur. Pipelines aus Norwegen oder dem Nahen Osten sollen grünen Wasserstoff liefern. Doch nationale Herausforderungen bleiben. In Deutschland fehlen Genehmigungen für neue Kavernen. Politische Entscheidungen beschleunigen den Ausbau. Die Balance zwischen Kosten und Sicherheit entscheidet über Erfolg.

Neben technischen Hürden lauern Umweltfragen. Speicher müssen leckenfrei sein, um Böden nicht zu belasten. Forscher testen Materialien, die Langlebigkeit gewährleisten. Die Übergangsphase bis 2030 erfordert Hybridlösungen. Kurzfristig helfen Batterien, langfristig dominiert Wasserstoff. Diese Entwicklung formt unser Energieleben nachhaltig.

Zusammenfassend: Saisonale Speicherung löst ein Kernproblem. Sie stabilisiert Netze und senkt Abhängigkeit von Importen. Investoren sehen Rendite in Skaleneffekten. Bald könnte überschüssiger Sommerstrom Winterheizung versorgen. Das verspricht nicht nur Stabilität, sondern auch Jobs in der grünen Branche.

Funktionsweise der Wasserstoffspeicher

Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse: Strom spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Überschüssige Energie aus Erneuerbaren treibt diesen Prozess an. Das Gas lagert sich in unterirdischen Kavernen ein, die früher Erdgas hielten. Diese Umwidmung spart Zeit und Geld, da Bohrarbeiten entfallen.

Im Winter wandelt eine Brennstoffzelle das Gas zurück in Strom. Der Wirkungsgrad liegt bei 60 bis 70 Prozent, vergleichbar mit Gaskraftwerken. Pipelines transportieren den Wasserstoff effizient. Salzkavernen bieten enormes Volumen: Bis zu 9.000 Terawattstunden Potenzial in Deutschland. Das reicht für Jahrzehnte.

Technische Details faszinieren. Kompressoren füllen Kavernen unter hohem Druck. Sensoren überwachen Lecks in Echtzeit. Moderne Materialien verhindern Korrosion. Pilotanlagen in Österreich testen diese Systeme seit Jahren. Erfolge zeigen: Speicher halten Monate ohne Verlust.

“Wasserstoff als Speicher verbindet Erzeugung und Verbrauch nahtlos.” – Aus dem IRENA-Report 2022 (Datenstand älter als 24 Monate).

Vergleichen wir: Batterien verlieren Ladung schnell, Wasserstoff bleibt stabil. Für Saisonen eignet er sich ideal, da Volumen skalierbar ist. Herausforderungen umfassen Reinheit: Verunreinigungen reduzieren Effizienz. Forscher entwickeln Filter, die 99,9 Prozent Sauberkeit erreichen.

| Technologie | Speicherdauer | Kapazität |

|---|---|---|

| Lithium-Ionen-Batterien | Stunden bis Tage | Hunderte MWh |

| Wasserstoffspeicher | Wochen bis Monate | Tausende TWh |

Integration in Netze erfordert Standards. Die EU plant gemeinsame Pipelines, um Kosten zu teilen. In Deutschland testen Projekte in der Nordsee Kavernen. Erfolge dort ebnen den Weg für breite Anwendung. Wasserstoff wird zum Rückgrat der Speicherstrategie.

Zusammenfassend funktioniert die Technik zuverlässig. Sie nutzt bestehende Infrastruktur und minimiert Neubauten. Bald speichert sie Energie für ganze Städte. Diese Langlebigkeit macht sie attraktiv für Investoren.

Wirtschaftliche Vorteile im Detail

Grüner Wasserstoff kostet 2024 rund 138 bis 146 Euro pro Megawattstunde. Das nähert sich der Parität mit fossilem Gas. Importe senken Preise um 30 bis 40 Prozent durch Pipelines. Umwidmung alter Speicher spart 20 Prozent Kosten im Vergleich zu Neubau.

Versorgungssicherheit steigt, was Industrie anzieht. Firmen planen ohne Angst vor Ausfällen. Das schafft Jobs: Bis 2050 könnten 10 bis 25 Prozent der Endenergie aus Wasserstoff stammen. Saisonale Speicher reduzieren Heiz- und Stromkosten um 10 bis 20 Prozent.

In Alberta erzielen Projekte einen Nettobarwert von über 23 Millionen Kanadischen Dollar in zehn Jahren. Ähnliches Potenzial in Europa. Regulatorische Förderung beschleunigt Investitionen. Die EU plant Zertifizierungen für grünen Wasserstoff bis 2025.

“Wirtschaftliche Vorteile liegen in der Skalierbarkeit und Kostensenkung.” – KfW-Report 2024.

Net Present Value-Berechnungen zeigen Rentabilität bei Preisen über fünf Dollar pro Kilogramm. Curtailment-Verluste sinken, was Milliarden spart. Deutschland importiert 50 bis 70 Prozent des Bedarfs bis 2030. Das stärkt Handel mit grünem Gas.

| Vorteil | Einsparung | Quelle |

|---|---|---|

| Umwidmung Speicher | 20 % | BMWK 2025 |

| Importe Pipelines | 30-40 % | Agora 2021 (älter als 24 Monate) |

Risiken mildern sich durch Diversifikation. Kombinierte Systeme mit Wärmespeichern optimieren Nutzen. Langfristig sinken Kosten durch Lernkurven um 10 bis 20 Prozent bis 2050. Das macht Wasserstoff wettbewerbsfähig.

Investoren profitieren von stabilen Renditen. Politische Unterstützung sichert Rahmenbedingungen. Diese Vorteile positionieren Europa als Vorreiter. Wirtschaftswachstum folgt auf nachhaltige Energie.

Forschung und aktuelle Projekte

Forschung zu Wasserstoffspeichern boomt. Das BMWK veröffentlichte 2025 ein Weißbuch, das Potenziale in Salzkavernen detailliert. Projekte wie in Alberta optimieren Recovery-Raten um 10 Prozent. In Deutschland plant die dena Umwidmungen für 33 Terawattstunden.

HI ERN-Forschung in der Energiewende fokussiert auf Integration. Experten testen hybride Systeme, die Strom, Wärme und Gas verbinden. Pilotanlagen in der Nordsee speichern erstmals saisonal. Erfolge reduzieren Unsicherheiten.

Internationale Kooperationen treiben Fortschritt. IRENA berichtet von globalem Potenzial für 10 Prozent Klimaminderung (Datenstand 2022, älter als 24 Monate). EU-Förderungen finanzieren Milliarden. Bis 2030 entstehen Dutzende Anlagen.

“Forschung schließt Lücken in der Skalierung.” – dena-Studie 2024.

Unsicherheiten umfassen Regulatorik. Genehmigungen dauern sechs bis zwölf Jahre. Wissenschaftler fordern klare Ziele. Projekte wie SES evaluieren Kosten in realen Szenarien. Sie zeigen Einsparungen von 10 bis 20 Prozent.

| Projekt | Ort | Kapazität |

|---|---|---|

| UHS Alberta | Kanada | Saisonal |

| Nordsee-Pilot | Deutschland | 33 TWh |

Zukunftsaussichten hellen auf. Bis 2050 decken Speicher 14 bis 25 Prozent des Bedarfs. Forschung minimiert Risiken wie Lecks. Das stärkt Vertrauen in die Technik.

Schlussendlich treibt Innovation den Wandel. Projekte verbinden Theorie und Praxis. Sie ebnen den Pfad zu einer stabilen Energiewelt.

Fazit

Saisonale Wasserstoffspeicher lösen zentrale Probleme der Energiewende. Sie sichern Versorgung und senken Kosten durch effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Wirtschaftliche Vorteile wie Parität mit Fossilen machen sie attraktiv.

Forschung und Projekte zeigen Machbarkeit. Bis 2045 decken sie großen Bedarf ab. Die Technik fördert Unabhängigkeit und Wachstum.

Der Ausbau erfordert politischen Willen. So entsteht eine resiliente Energieversorgung für alle.

Schreibe einen Kommentar