Klarer Einstieg in Volkswirtschaft: Was es ist, Unterschiede zur BWL, zentrale Begriffe & Alltagsbeispiele. Verständlich, fundiert und praxisnah. Kostenloser Guide und Quellenverweise.

Kurzfassung

Dieser kurze Guide macht „Volkswirtschaft erklärt“ konkret: Er zeigt den Unterschied VWL BWL, erläutert Knappheit Opportunitätskosten und verbindet Theorie mit Alltag – von Inflation Alltag bis Arbeitsmarkt Strompreise. Mit amtlichen Quellen belegt, kompakt und verständlich, damit Sie schnell einordnen, wie wirtschaftliche Mechaniken Ihre Kaufkraft, Jobchancen und Energiekosten prägen.

Einleitung

(Statistisches Bundesamt, Presse, 16.01.2025; VPI, Jahresdurchschnitt). Das spüren Sie an der Kasse – und genau hier setzt dieser Artikel an: Volkswirtschaft erklärt, ohne Fachjargon, aber mit klaren Alltagsbezügen. Wir trennen sauber: Unterschied VWL BWL, die Grundideen Knappheit Opportunitätskosten und warum Inflation Alltag, Arbeitsmarkt Strompreise Ihr Leben konkret berühren.

Volkswirtschaft in einem Bild: Gegenstand, Akteure, Kennzahlen

VWL untersucht und erklärt gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge – etwa Preise, Arbeitsmarkt, Außenhandel und Wirtschaftspolitik (bpb, Lexikon der Wirtschaft; Abruf: 6.09.2025).International beobachten Institutionen wie die OECD diese Zusammenhänge systematisch mit Indikatoren und Politikvergleichen. Ein guter Startpunkt zur Rolle der OECD in der Wirtschaftspolitik ist das Wirtschaftslexikon:

Die OECD ist ein Forum für Regierungen zur Entwicklung wirtschaftlicher Politikstandards und -analysen (Gabler, OECD; Abruf: 6.09.2025).

„VWL blickt auf das große Ganze: Welche Regeln (Märkte, Staat) steuern Entscheidungen? Welche Kennzahlen zeigen uns, wie es der Wirtschaft geht?“Ein Blick auf aktuelle Kennzahlen hilft beim Einordnen:

Die Kerninflation – ohne Energie und Nahrungsmittel – lag 2024 bei 3,0 % (Jahresdurchschnitt) (Destatis, 16.01.2025).Und:

Energie war 2024 im Jahresmittel um 3,2 % günstiger als 2023, was den Preisauftrieb dämpfte (Destatis, 16.01.2025).

Unterschiede zur Betriebswirtschaft: Ebene, Ziele, Methoden

BWL untersucht Aufbau und Prozesse von Unternehmen sowie deren Entscheidungen in den Funktionsbereichen (Gabler, Betriebswirtschaftslehre; Abruf: 6.09.2025).Dagegen definiert die bpb den Gegenstand der VWL als Analyse gesamtwirtschaftlicher Prozesse und Märkte

(bpb, Abruf: 6.09.2025). Das hat Folgen für Methoden und Zielgrößen: VWL arbeitet mit Modellen von Angebot und Nachfrage, Preisniveaus und Arbeitslosigkeit; sie bewertet Maßnahmen wie Zinsen, Steuern oder Subventionen anhand gesamtwirtschaftlicher Wirkungen. BWL nutzt Rechnungswesen, Controlling und Investitionsrechnung, um Gewinn, Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu steuern

(Gabler, BWL; Abruf: 6.09.2025).

Praxisnaher Merksatz: VWL beurteilt Politik – BWL optimiert Entscheidungen im Betrieb.Ein Alltagsvergleich hilft: Wenn eine Regierung die Mehrwertsteuer senkt, fragt die VWL, wie sich das auf Preise, Konsum und Staatsfinanzen auswirkt (Makroebene). Entscheidet ein Händler, ob er die Senkung komplett an Kund:innen weitergibt, kalkuliert die BWL Margen, Nachfrageelastizitäten und Wettbewerb (Mikro/Unternehmensebene)

(bpb, Abruf: 6.09.2025); (Gabler, BWL).

| Dimension | VWL | BWL |

|---|---|---|

| Ebene | Gesamtwirtschaft | Einzelunternehmen |

| Ziele | Stabilität, Wachstum, Beschäftigung | Gewinn, Liquidität, Marktanteil |

| Werkzeuge | Makromodelle, Preis-/Arbeitsmarktanalysen | Rechnungswesen, Controlling, Investitionsrechnung |

Güter, Bedürfnisse, Knappheit, Opportunitätskosten – einfach erklärt

Knappheit bedeutet, dass die verfügbaren Güter und Produktionsmöglichkeiten nicht ausreichen, um alle Bedürfnisse vollständig zu befriedigen; Preise spiegeln Knappheitsrelationen (Gabler, Knappheit; Abruf: 6.09.2025).Wenn etwas knapp ist, müssen wir wählen – und genau hier kommen Opportunitätskosten ins Spiel:

Opportunitätskosten sind der entgangene Nutzen der besten nicht gewählten Alternative (Gabler, Opportunitätskosten; Abruf: 6.09.2025).Alltag pur: Wer sein Budget heute in einen Restaurantbesuch steckt, verzichtet vielleicht auf ein neues Buch – die Freude am Buch sind die Opportunitätskosten des Dinners.

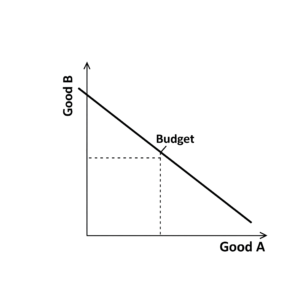

Mini‑Grafik: Budgetgerade (schematisch)

Die schräge Linie zeigt: Mehr von Gut A bedeutet weniger von Gut B. Die Steigung entspricht den Opportunitätskosten – wie viel B man aufgeben muss, um eine Einheit A mehr zu konsumieren

Die schräge Linie zeigt: Mehr von Gut A bedeutet weniger von Gut B. Die Steigung entspricht den Opportunitätskosten – wie viel B man aufgeben muss, um eine Einheit A mehr zu konsumieren (Gabler, Opportunitätskosten). Für die Alltagssprache hilft eine einfache Klassifikation: Konsumgüter (z. B. Lebensmittel) vs. Investitionsgüter (z. B. Maschinen), Dienstleistungen (z. B. Haarschnitt) und digitale Güter (z. B. Software-Abos). Die genaue Einordnung folgt dem Zweck der Bedürfnisbefriedigung und ist Grundlage der Preisbildung

(Gabler, Knappheit).

Merken Sie sich: Knappheit zwingt zur Wahl, und jede Wahl hat einen Preis – den der besten verpassten Option.

Volkswirtschaft im Alltag: Inflation, Arbeit, Energiepreise

Im Jahresdurchschnitt 2024 stiegen Verbraucherpreise um 2,2 %; im Dezember 2024 lag die Jahresteuerungsrate bei 2,6 % (Destatis, 16.01.2025; VPI).Für den Alltag heißt das: Ihr Warenkorb wird teurer – aber weniger stark als 2023.

Die Kerninflation lag 2024 bei 3,0 % und zeigt anhaltenden Preisdruck jenseits von Energie und Nahrungsmitteln (Destatis).Arbeitsmarkt: Monat für Monat berichtet die Bundesagentur für Arbeit über Arbeitslosenzahlen, offene Stellen und Kurzarbeit – wichtige Indikatoren für Jobchancen und Löhne. Eine Übersicht aktueller Meldungen finden Sie hier:

(Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt-News – laufende Monatsberichte, Abruf: 6.09.2025).Der Mechanismus ist einfach: Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt, steigt die Konkurrenz um Stellen – Löhne reagieren verzögert, Sicherheit und Verhandlungsmacht ebenfalls. Energiepreise und Strom:

Zum Stichtag 1.04.2024 lag der durchschnittliche Haushaltsstrompreis (alle Vertragsarten) bei 41,59 ct/kWh (Bundesnetzagentur, Presse, 25.06.2024).Und:

Energiepreise insgesamt waren 2024 im Jahresmittel um 3,2 % niedriger als 2023 (Destatis, 16.01.2025).Das wirkt wie eine Bremse auf die Gesamtinflation – spürbar etwa bei Strom- und Heizrechnungen, abhängig vom eigenen Tarif und Verbrauch.

Vergleich auf einen Blick

| Indikator | Wert | Zeitraum/Stichtag | Quelle |

|---|---|---|---|

| VPI – Jahresdurchschnitt | +2,2 % | 2024 | Destatis |

| Kerninflation | +3,0 % | 2024 | Destatis |

| Energiepreise (gesamt) | −3,2 % | 2024 ggü. 2023 | Destatis |

| Haushaltsstrom (Durchschnitt) | 41,59 ct/kWh | 1.04.2024 | Bundesnetzagentur |

Schreibe einen Kommentar