Erklärt, warum hohe Hallzeiten und Resonanzen in Kathedralen Flüstern möglich machen. Klar, fundiert, mit Vergleichen zu Konzerthallen und Kopfhörern. Kostenloser Leitfaden + Quellen.

Kurzfassung

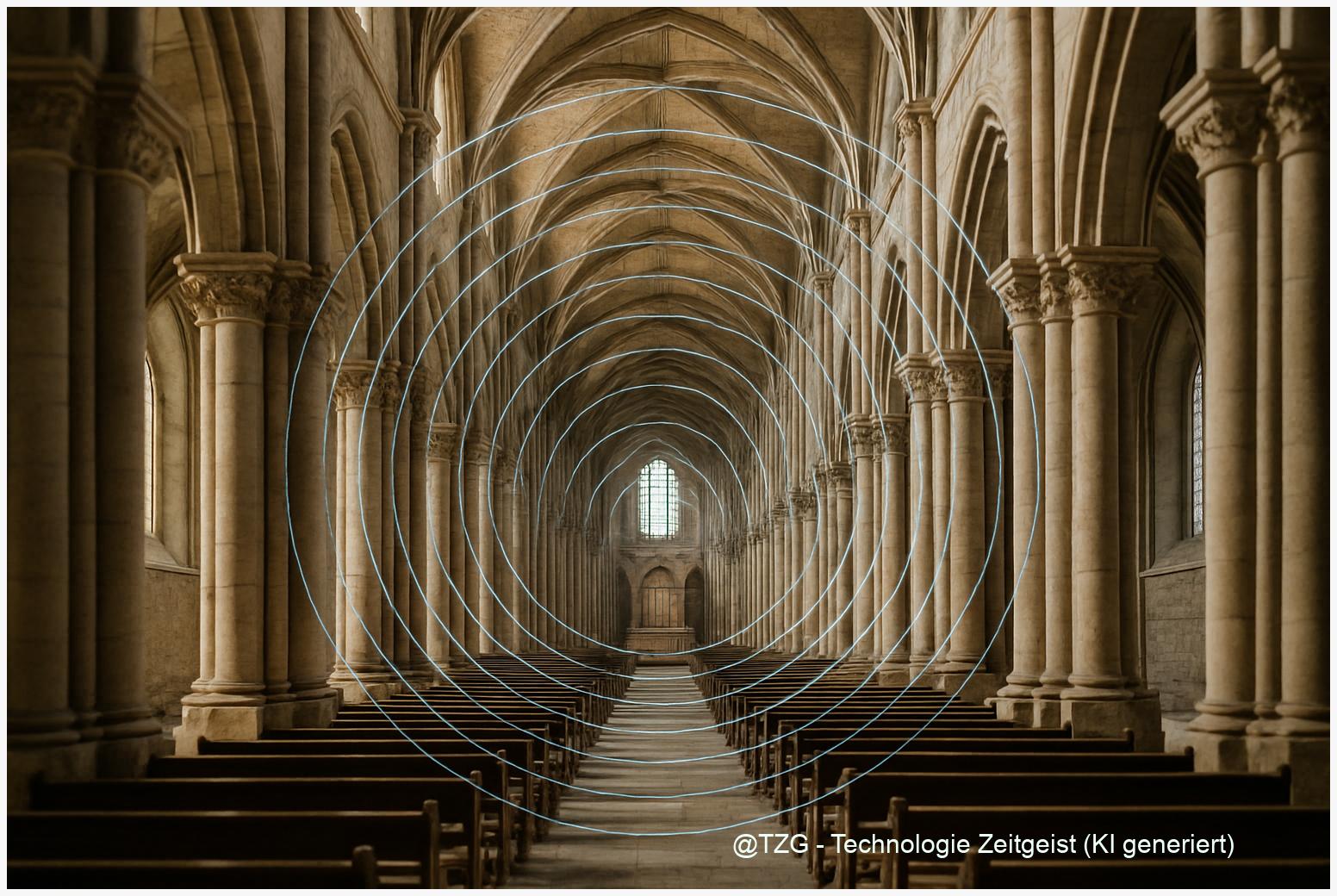

Kathedralen verändern, wie wir Flüstern wahrnehmen: Lange Nachhallzeiten, gerichtete Reflexionen und Resonanzen lassen leise Worte durch den Raum wandern. Dieser Leitfaden erklärt die Physik dahinter und verknüpft sie mit Messgrößen aus der Normung. So verstehen Sie, wie akustische Täuschungen entstehen, was „Kathedralen Hallzeit“ konkret bedeutet und wie Resonanz und Echo zusammenwirken – inklusive Brücke zur Raumakustik Konzerthalle und zur binaurale Kopfhörer Simulation. Alle zentralen Aussagen sind belegt und in klarer Sprache aufbereitet.

Einleitung

In großen Kirchen werden für mittlere Frequenzen Nachhallzeiten von deutlich über 7 s gemessen, teils über 10 s – etwa in St Paul’s Cathedral wurden in aktuellen Messungen T30 um 10,5 s bei 500 Hz dokumentiert (Quelle).

Das überrascht, wenn man bedenkt, dass unser Alltagssprache in Büros bei unter 1,0–1,5 s am besten verständlich ist. In Kathedralen wird ein Flüstern hörbar, weil Raumgeometrie und Materialien Schall nicht nur reflektieren, sondern bündeln, überlagern und langsam ausklingen lassen. Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt durch die Physik und zeigt, wie diese Effekte in Konzerthallen gezielt genutzt – und in Kopfhörern künstlich simuliert – werden.

Schall, Wellen, Messgrößen: die Grundlagen

Schall ist eine Druckwelle in Luft. Ihre wichtigsten Eigenschaften sind Frequenz (wie schnell sie schwingt) und Wellenlänge (wie groß die Abstände zwischen den Wellenbergen sind). Die Ausbreitung folgt den Gesetzen der linearen Wellenausbreitung; Reflexion, Absorption und Streuung an Oberflächen prägen, was wir hören (Quelle).

Treffen Wellen auf eine Wand, wird ein Teil zurückgeworfen, ein Teil geschluckt. Je nach Material und Form entstehen punktgenaue Reflexionen oder diffuse Klangfelder.

Um Räume zu beschreiben, nutzt die Akustik definierte Messgrößen. Die Nachhallzeit T60 ist die Zeitspanne, in der der Schallpegel nach Abschalten der Quelle um 60 dB abfällt; sie wird normgerecht aus der Impulsantwort mit Schroeder-Integration über T20/T30 bestimmt (Quelle).

Die Early Decay Time (EDT) extrapoliert den Abfall aus den ersten 10 dB und reagiert stark auf frühe Reflexionen (Quelle).

Der Speech Transmission Index (STI) bewertet Sprachverständlichkeit auf einer Skala von 0,00 bis 1,00 und wird praxisnah mit STIPA gemessen, wie in IEC 60268‑16 beschrieben (Quelle).

Diese Parameter entstehen aus der Impulsantwort eines Raums. Die Impulsantwort (RIR/BRIR) beschreibt vollständig, wie ein Raum ein kurzes Signal zeitlich verändert; sie bildet die Basis für Faltungshall und Auralisation (Quelle).

Praktisch: Ein weiches Polster „frisst“ Hochtonenergie, verkürzt die Nachhallzeit und erhöht die Sprachklarheit; eine glatte Kuppel wirft Schall gezielt zurück und kann ihn hörbar bündeln.

„Nachhall ist kein einzelnes Echo, sondern die Summe vieler Reflexionen, die als kontinuierlicher Pegelabfall wahrgenommen werden.“

Für die Praxis merken Sie sich: Normen wie ISO 3382‑1 legen Messverfahren und Auswertung fest – ohne diese Standards sind Zahlen aus verschiedenen Räumen kaum vergleichbar (Quelle).

Und: Sprachtests mit STI zeigen zuverlässig, ob akustische Maßnahmen wirken – Zielwerte ab etwa 0,60 gelten vielerorts als gut bis sehr gut, abhängig von Nutzung und Hintergrundgeräusch (Quelle).

Warum Flüstern trägt: Nachhall, Moden, Reflexionen

In Kathedralen treffen riesige Volumen auf Stein, Gewölbe und Kuppeln. Die Folge sind lange Nachhallzeiten: Für St Paul’s Cathedral in London berichten aktuelle, ISO‑konforme Messungen T30‑Werte um 10,5 s bei 500 Hz an bestimmten Positionen (Messjahr 2022) (Quelle).

Durch diesen „langen Atem“ des Raums bleibt leise Sprache länger über dem Störpegel hörbar. Frühe Reflexionen – also die ersten, deutlich wahrnehmbaren Schallrückwürfe – tragen zusätzliche Energie in die ersten 80 ms.

Wichtig ist der Unterschied zwischen Echo und Nachhall. Ein Echo ist eine einzelne, zeitlich getrennte Reflexion (typisch Verzögerungen deutlich über 50–100 ms), während Nachhall die dichte Überlagerung vieler Reflexionen zu einem kontinuierlichen Abklingen ist (Quelle).

Flüstern profitiert vor allem von frühen Reflexionen und der insgesamt langen Energiekette: Sie machen das Signal trotz geringer Ausgangslautstärke im Raum präsenter.

Dazu kommen Moden und gerichtete Reflexionen. Große Kuppeln können Schall in Brennpunkten sammeln. In St Paul’s zeigen Messreihen außerdem mehrstufige Abklingverläufe (Unterschiede zwischen EDT und T30), was auf gekoppelte Volumen und komplexe Reflexionspfade hinweist (Quelle).

Das erklärt, warum an manchen Stellen ein geflüstertes Wort weiter trägt als an anderen.

Für die Sprachverständlichkeit zählt die Balance: Sehr lange Nachhallzeiten verschlechtern den STI, weil Modulationen der Sprache „verschmiert“ werden; die Wirkung hängt jedoch stark von den frühen Reflexionen in den ersten Dutzend Millisekunden ab (Quelle).

Deshalb klingt ein kurzer Ruf unter der Kuppel oft deutlich, während fortlaufende Sätze im Schiff schwer zu verstehen bleiben. Das Phänomen „in Kathedralen flüstern“ ist somit weniger Magie als ein Zusammenspiel von Geometrie, Material und Zeit.

Von Kathedralen zu Kopfhörern: moderne Akustikpraxis

Konzerthallen wollen „Gänsehaut“, aber auch Klarheit. Die klassische Literatur zeigt: Die bestbewerteten Säle für Symphonik erreichen besetzte T60‑Werte etwa zwischen 1,7 und 2,0 s im mittleren Frequenzbereich (Quelle).

Für Sprache oder multifunktionale Nutzung sind deutlich kürzere Zeiten vorteilhaft. Kathedralen liegen mit häufig über 7 s weit darüber – großartig für Orgel und Choral, schwierig für Durchsagen.

Die Brücke zur Kopfhörerwelt schlägt die Impulsantwort. Da eine RIR/BRIR die Raumwirkung vollständig beschreibt, lässt sich ein trockener Studio‑Take per Faltungshall realistisch in „St Paul’s“ versetzen (Quelle).

Moderne Workflows messen mit Exponential‑Sine‑Sweep und erzeugen daraus Faltungsräume. Die 2022er Messungen in St Paul’s liefern dafür normnahe Datensätze samt Positionsdokumentation und Frequenzbändern, geeignet für Auralisationen (Quelle).

Für binaurales Hören kommt die Kopfform ins Spiel. BRIRs (binaurale Impulsantworten) kombinieren die Raumantwort mit Kopfübertragungsfunktionen und ermöglichen über Kopfhörer eine realistische Richtungslokalisation (Quelle).

In der Praxis beeinflussen Personalisierung und Abtastdichte die Plausibilität. Für VR‑Audio bedeutet das: genug Messpositionen, konsistente Pegel und sorgfältige Nachbearbeitung – sonst kippt die Täuschung und klingt „künstlich“.

Planende ziehen daraus klare Linien: Wer Orchester fokussiert, zielt auf T60 um 1,7–2,0 s und optimiert frühe seitliche Reflexionen für Räumlichkeit; wer Sprache priorisiert, reduziert T60 und kontrolliert Echoquellen (Quelle).

Für Kopfhörer‑Produktion wiederum gilt: reale RIR/BRIR messen, korrekt falten, Pegel kalibrieren – und die akustische Täuschung wird überzeugend reproduziert.

Folgen für Planung, Schutz und Forschung

Was heißt das für die Praxis? Erstens: messen, nicht raten. ISO 3382‑1 definiert Vorgehen und Auswertung (T20/T30, EDT) auf Basis der Impulsantwort; damit werden Räume vergleichbar und Simulationen validierbar (Quelle).

Zweitens: Ziele klar festlegen – Konzerthaus, Kirche, Multifunktionssaal, VR‑Anwendung – und Parameter entsprechend steuern.

Konkrete Werkzeuge: Diffusoren brechen starke Einzelspekularitäten auf, Absorber begrenzen Nachhall in problematischen Bändern. Für Denkmäler gilt Zurückhaltung: Reversibel arbeiten und zunächst mit Simulation und temporären Elementen testen. Sprachverständlichkeit wird objektiv über STI bewertet; die in IEC 60268‑16 beschriebene STIPA‑Methode ist in der Praxis etabliert und liefert reproduzierbare Ergebnisse auf einer Skala von 0,00 bis 1,00 (Quelle).

Forschungsseitig bleiben Fragen offen: Wie modelliert man gekoppelte Volumen und Doppel‑Decay in sehr großen Gewölben am besten? Aktuelle Messkampagnen wie in St Paul’s zeigen, wie stark Position, Quellrichtung und Frequenz die Nachhallzeit variieren – und liefern Referenzdaten für neue Simulationsansätze (Quelle).

Für Audio‑Tech eröffnet das Trainingsmaterial für KI‑gestützte Entzerrung von Hall oder realistischere binaurale Renderer.

Ihr Takeaway: Definieren Sie das Zielbild und arbeiten Sie rückwärts. T60/EDT nach ISO messen, STI für Sprache prüfen, und bei Bedarf mit Faltungshall testen, wie Maßnahmen subjektiv wirken – die Impulsantwort macht’s möglich (Quelle)

. So verwandeln Sie „akustische Täuschungen“ aus Kathedralen in planbare, wiederholbare Qualitäten – vom Saalbau bis zur Kopfhörerproduktion.

Fazit

Flüstern „funktioniert“ in Kathedralen, weil lange Nachhallzeiten, frühe Reflexionen und komplexe Geometrien leise Signale strecken und bündeln. Normen und Messgrößen – T60/EDT nach ISO 3382, STI nach IEC – machen diese Effekte quantifizierbar und vergleichbar. Wer Konzerthallen plant, peilt je nach Nutzung andere Ziele an als die Denkmalpflege; wer Kopfhörer‑Audio gestaltet, nutzt Impulsantworten und binaurale Faltung, um die Illusion glaubhaft zu machen.

Diskutieren Sie mit: Welche Räume haben Sie akustisch überrascht? Teilen Sie Eindrücke und Fragen in den Kommentaren oder auf LinkedIn.

Schreibe einen Kommentar