Entdecken Sie, wie innovative Geothermie-Technologien Effizienz und Klimaneutralität verbinden. Erfahren Sie mehr zur Integration in die Energiewende – jetzt lesen!

Inhaltsübersicht

Einleitung

Neuer Schub für Geothermie: Technik und Wirkungsgrad im Fokus

Kosten, Skalierung und Business Case: Die neue Wirtschaftlichkeit der Geothermie

Regulierung & Netzintegration: Herausforderungen und Potenziale in der Praxis

CO2-Bilanz und Roadmap: Wie Geothermie Nordamerikas Klimaambitionen beflügelt

Fazit

Einleitung

Geothermie erlebt in Nordamerika einen Technology-Durchbruch, der das Potenzial hat, die Energiewende maßgeblich voranzutreiben. Fortschritte bei Bohrtechnologien, Kostensenkungen und innovative Ansätze zur Netzintegration machen tiefen Erdwärme erstmals auch in bestehenden Energiemärkten attraktiv. Doch wie effizient und klimafreundlich ist die neue Geothermie wirklich? Welche Hürden warten beim Hochskalieren und wie steht es um ihre Wirtschaftlichkeit im direkten Vergleich zu fossilen Energieträgern? Unser Artikel beleuchtet aktuelle technologische Trends, analysiert Investitions- und Betriebskosten und wirft einen nüchternen Blick auf regulatorische wie praktische Herausforderungen. Abschließend wagen wir einen Ausblick: Wie groß ist das Geothermie-Potenzial bis 2030, und welche Rolle kann sie im klimaneutralen Energiemix übernehmen?

Neuer Schub für Geothermie: Technik und Wirkungsgrad im Fokus

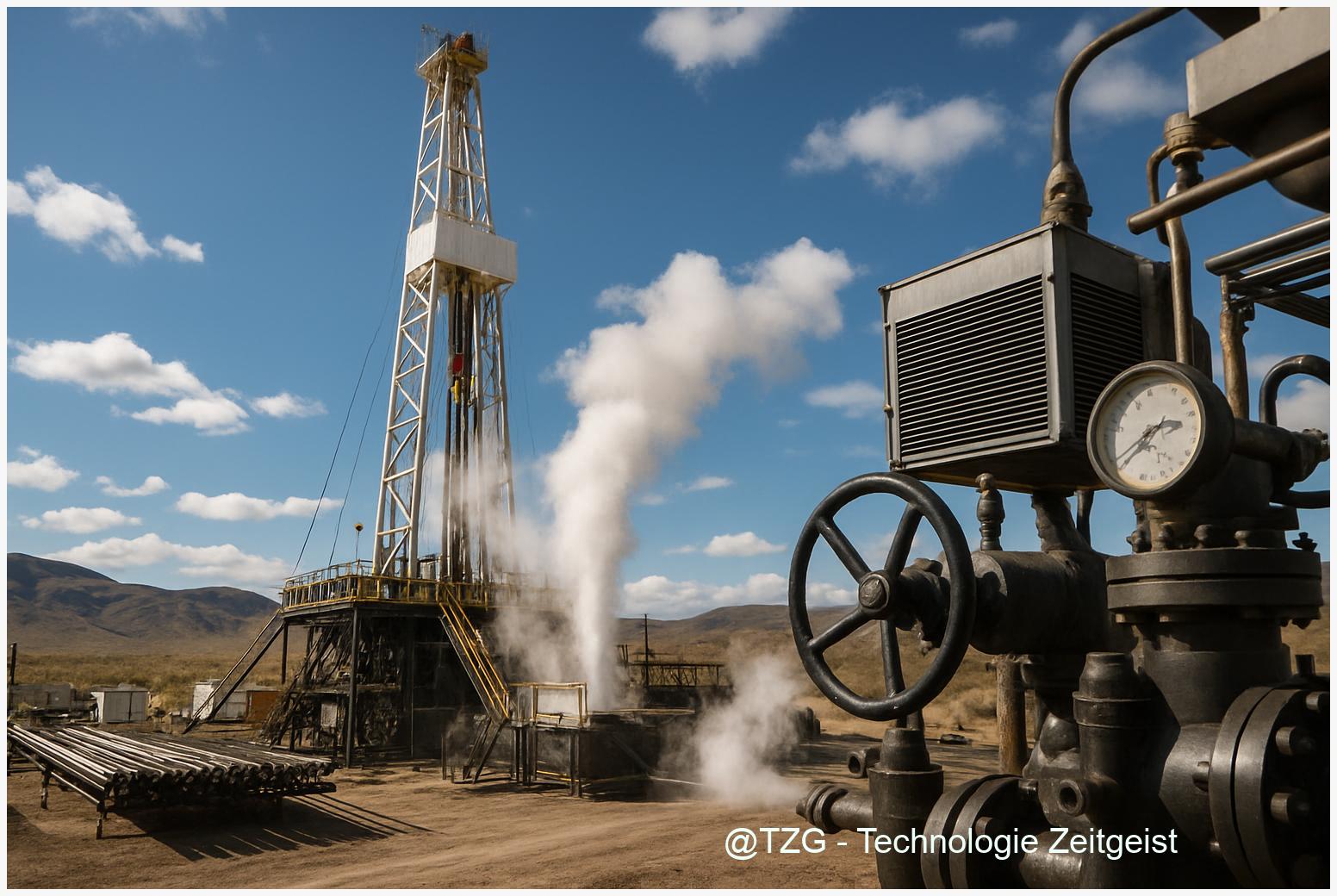

Die Technologie hinter modernen Geothermie-Bohrverfahren erlebt in Nordamerika einen Innovationsschub: Neue Material- und Datenlösungen steigern nicht nur die Effizienz, sondern öffnen die Tür für nachhaltige, klimaneutrale Energiegewinnung – ein entscheidender Faktor für die Energiewende.

Von Tieftemperatur zu Hochtemperatur: Fortschritt in der Bohrtechnik

Aktuelle Praxisprojekte wie bei Fervo Energy und Quaise Energy zeigen, wie moderne Präzisionsbohrungen – etwa horizontale Mehrfach-Bohrstränge von einem Standort – den Flächenbedarf verringern und die Erschließung bislang ungenutzter geothermischer Ressourcen ermöglichen. Hochleistungs-Bohrmeißel, darunter thermisch stabile Polycrystalline Diamond Compact (PDC)-Bits und hybride Bohrköpfe, widerstehen Temperaturen über 300 °C und abrasiven Gesteinen. Im Ergebnis lassen sich Bohrzeiten um bis zu 70 % reduzieren, bei gleichzeitiger Steigerung des Wirkungsgrads (Wirkungsgrade moderner Geothermiekraftwerke: 10–17 %, je nach Temperaturniveau; mit neuen geschlossenen Systemen werden bis zu 20 % angestrebt).

Materialforschung und Datenanalyse: Schlüssel zur Effizienz

Innovative Werkstoffe – etwa korrosionsbeständige Legierungen – verlängern die Lebensdauer der Bohrwerkzeuge und senken die Materialkosten. Echtzeit-Datenanalyse via faseroptischer Sensorik und KI-gestützte Optimierung erlauben eine präzise Steuerung und Risikominimierung, etwa durch frühzeitige Erkennung von Hotspots oder Materialermüdung. Das senkt nicht nur die Projektkosten (Bohrung: bis zu 70 % der Gesamtkosten), sondern erhöht die Erfolgsquote der Erschließung (bis zu 95 bei Advanced Geothermal Systems).

Unkonventionelle Geothermie: Potenzial für die Zukunft

Die neuen Technologien erschließen auch “unzugängliche” Quellen: Unkonventionelle Geothermie – wie geschlossene (closed-loop) Systeme oder die Nutzung von Superhot Rocks – minimiert Umweltrisiken (z. B. Erdbeben durch Fracking) und steigert die Energieausbeute deutlich. Erste Pilotprojekte in Utah und New Mexico zeigen, dass geothermische Grundlast für Millionen Haushalte möglich wird.

Der technologische Fortschritt macht Geothermie zur tragfähigen Säule erneuerbarer Energie. Welche wirtschaftlichen Chancen, Skalierungen und Business Cases sich daraus ergeben, beleuchtet das folgende Kapitel.

Kosten, Skalierung und Business Case: Die neue Wirtschaftlichkeit der Geothermie

Die Technologie rund um Geothermie erlebt in Nordamerika einen wirtschaftlichen Aufschwung: Dank verbesserter Bohrtechnik und optimierter Fördermethoden liegen die Investitionskosten für neue Geothermieanlagen 2024 laut Fraunhofer ISE bei rund 2.200–5.800 EUR/kW. Die Levelized Cost of Energy (LCOE) erreichen damit wettbewerbsfähige 6,0–12,0 ct/kWh – und unterschreiten in innovativen Projekten sogar die Kosten vieler fossiler Kraftwerke, die inklusive CO₂-Kosten bei über 15 ct/kWh liegen.

Wirtschaftlichkeit und Geschäftsmodelle im Vergleich

Geothermie bietet eine konstante, klimaneutrale Grundlast: In Regionen mit hoher Ressourcengüte oder durch Enhanced Geothermal Systems (EGS) ist der Business Case besonders attraktiv, da Betriebskosten niedrig und Förderzeiten lang sind. Während Solarenergie mit Investitionen von 700–1.600 EUR/kWp und extrem niedrigen LCOE (<5 ct/kWh) schneller skaliert, ist Geothermie weniger volatil und unabhängiger von Wetter und Tageszeit. Für Stadtwerke und Industriestandorte, die Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit verbinden wollen, ist Geothermie damit eine strategisch wertvolle Alternative.

Skalierung: Lieferketten, Personal, Finanzierung

Die Skalierung der Geothermie hängt an drei Schlüsselfaktoren:

- Lieferketten: Spezialisierte Bohrtechnik und langlebige Materialien sind noch knapp – ähnlich wie bei der frühen Solarindustrie erschweren Engpässe das Wachstum.

- Fachkräfte: Der Bedarf an Geothermie-Expert:innen steigt; gezielte Ausbildungsprogramme sind nötig, um das Know-how aus der Öl- und Gasindustrie zu nutzen.

- Finanzierung: Aufgrund höherer Anfangsinvestitionen und Unsicherheiten bei der Ressourcenerkundung sind spezielle Kreditprogramme und Risikofonds entscheidend.

Bis 2030 könnten die Produktionskapazitäten – bei politischen Anreizen und technologischem Fortschritt – auf mehrere Gigawatt wachsen, bleiben aber unter den Zuwachsraten der Solarenergie. Die Dynamik der Solarbranche zeigt jedoch: Mit Skaleneffekten und gezielter Förderung kann auch Geothermie binnen eines Jahrzehnts marktrelevant werden.

Wie regulatorische Rahmenbedingungen, Netzintegration und Pilotprojekte die weitere Entwicklung prägen, steht im Fokus des nächsten Kapitels.

Regulierung & Netzintegration: Herausforderungen und Potenziale in der Praxis

Technologie macht Geothermie zur grundlastfähigen erneuerbaren Energie mit enormem Potenzial für die Energiewende in Nordamerika. Praxisbeispiele zeigen: Mit Kapazitätsfaktoren über 90 % und flexibler Leistungseinspeisung kann Geothermie Versorgungssicherheit bieten und den Speicherbedarf im Netz deutlich verringern – ein Vorteil gegenüber volatilen Quellen wie Solar und Wind. Doch die Netzintegration und Regulierung bestimmen, wie groß ihr Beitrag zur klimaneutralen Energiezukunft tatsächlich wird.

Speicherbedarf und Integration ins Stromnetz

Geothermie liefert konstante Energie, reduziert so die Notwendigkeit großer Speicher im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien. Dennoch ermöglichen moderne Technologien – etwa die Kombination mit thermischen Speichern oder Lastmanagement – zusätzliche Flexibilität, etwa zur Abdeckung von Nachfragespitzen oder zur Bereitstellung von Regelleistung. Pilotprojekte belegen, dass Geothermie als “Renewable Baseload” auch in Kombination mit Batteriespeichern eingesetzt wird, um Netzdienstleistungen wie Frequenzhaltung zu unterstützen.

Regulatorische Rahmenbedingungen und Förderinstrumente

Der regulatorische Rahmen entwickelt sich dynamisch: In den USA sorgt der Inflation Reduction Act (IRA) mit Investitions- und Produktionssteuergutschriften dafür, dass erstmals auch Geothermieprojekte technologie-neutral gefördert werden. Kanada unterstützt mit dem Clean Technology ITC (bis zu 30 % Förderung) und zusätzlichen Risikominderungsfonds auf Provinz- und Bundesebene. Laut Wood Mackenzie stieg die öffentliche Förderung für Geothermie im Q1 2025 um 85 % auf 1,7 Mrd. USD an – ein klarer Marktsignal für Investoren und Unternehmen. Doch: Komplexe Genehmigungsverfahren (USA: bis zu 10 Jahre) und uneinheitliche Eigentums- und Zugangsrechte bremsen die Skalierung.

Für Unternehmen und Investoren bedeuten diese Anreize finanzielle Planungssicherheit und eine verbesserte Risikostruktur. Die Aussicht auf stabile Stromabnahmeverträge sowie der Zugang zu steuerlichen Vorteilen machen Geothermie als grundlastfähige erneuerbare Energie wirtschaftlich attraktiv – vorausgesetzt, die regulatorischen Prozesse werden weiter vereinfacht.

Fazit: Die Netzintegration der Geothermie ist technisch und wirtschaftlich realisierbar, wird aber maßgeblich durch regulatorische Rahmenbedingungen und Förderlandschaften geprägt. Wie Geothermie zur CO₂-Bilanz und zur Klimaneutralität in Nordamerika beiträgt, beleuchtet das nächste Kapitel.

CO₂-Bilanz und Roadmap: Wie Geothermie Nordamerikas Klimaambitionen beflügelt

Die Technologie der Geothermie gilt als eine der klimafreundlichsten Lösungen im Spektrum erneuerbarer Energie. Lebenszyklusanalysen zeigen: Die spezifischen CO₂-Emissionen liegen – je nach Anlagentyp und Bohrtiefe – meist unter 40 g CO₂/kWh, teils sogar niedriger als bei Wind (ca. 10–15 g CO₂/kWh) und Solar (30–50 g CO₂/kWh), und sind um Größenordnungen besser als fossile Kraftwerke (>400 g CO₂/kWh). Damit ist Geothermie ein echter Schlüssel für die Klimaneutralität im Rahmen der Energiewende.

Umweltfolgen und gesellschaftliche Einbindung

Geothermie punktet durch ihren geringen Flächenbedarf und die Möglichkeit, rund um die Uhr stabile Energie zu liefern. Fortschritte bei Enhanced Geothermal Systems (EGS) und geschlossenen Kreislaufsystemen reduzieren Risiken für Grundwasser und induzierte Seismizität. Dennoch bleiben Umweltfragen wie Mikroseismik und Wasserverbrauch lokal relevant, weshalb Akzeptanz und transparente Kommunikation vor Ort entscheidend sind.

Roadmap und Ausbaupotenzial bis 2030/2050

Laut Internationaler Energieagentur (IEA) könnten moderne Geothermie-Technologien bis 2050 in Nordamerika bis zu 15 % des Strombedarfs decken. Szenarien rechnen mit einer Vervielfachung der installierten Leistung durch Innovationen wie tiefe, geschlossene Systeme und Know-how-Transfer aus dem Öl- und Gassektor. Die jährlichen Investitionen in Next-Gen-Geothermie könnten laut BloombergNEF bis 2050 weltweit 2,5 Bio. USD erreichen. Im Vergleich zu Wind und Solar bleibt das Potenzial für Grundlaststrom einzigartig. Technologische Alternativen wie große Wärmepumpen oder saisonale Speicher ergänzen, ersetzen aber nicht die hohe Verfügbarkeit der Geothermie.

Risiken bleiben: Hohe Anfangsinvestitionen, lange Genehmigungen und Fachkräftemangel bremsen das Wachstum. Die gesellschaftliche Akzeptanz steigt nachweislich durch Partizipation, transparente Risikobewertung und regionalen Mehrwert.

Fazit: Geothermie ist ökologisch führend, skalierbar und gesellschaftlich gestaltbar. Wie sie konkret zur Dekarbonisierung beiträgt und welche Innovationsschritte noch nötig sind, zeigen die nächsten Entwicklungen im Sektor.

Fazit

Geothermie zeigt sich als überraschend leistungsfähig und vielseitig für die nachhaltige Energiezukunft. Technologische Fortschritte machen sie wirtschaftlich wettbewerbsfähig, während sie einen wertvollen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Die Herausforderungen – von Skalierung über Regulierung bis zur Integration – erfordern jetzt entschlossenes Handeln von Industrie, Politik und Investoren. Wer jetzt auf Geothermie setzt, gestaltet Erfolgsgeschichten einer klimaneutralen Zukunft aktiv mit.

Informieren Sie sich über Geothermie-Investitionen – profitieren Sie von nachhaltigen Energie-Chancen!

Quellen

Geothermal | Electricity | 2024 | ATB | NREL

Was 2024 a breakout year for next-generation geothermal energy? | Canary Media

Technology – Fervo Energy

Enhanced geothermal systems: 10 Breakthrough Technologies 2024 | MIT Technology Review

Market and Industry Trends | Geothermal Power and Heat | REN21

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/1/2025

Schreibe einen Kommentar