Nordsee-Wasserstoff-Boom: 45.000 Tonnen grün pro Jahr – Europas Energie-Turbo

Kurzfassung

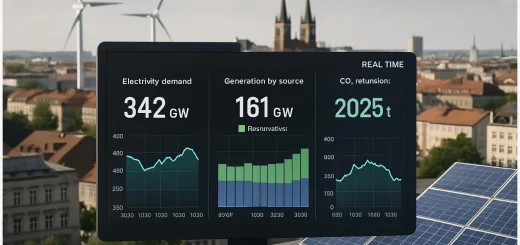

Die Nordsee wird zum Hotspot für grünen Wasserstoff durch Offshore-Windenergie. Mit einem Potenzial von 300 GW könnte die Region 45.000 Tonnen grünen Wasserstoffs jährlich produzieren und Europas Dekarbonisierung vorantreiben. Investitionen fließen in Projekte, die Industrie und Energieversorgung umstellen. Dieser Boom verspricht Jobs, Unabhängigkeit und weniger CO₂ – doch Regulierungen und Umweltschutz müssen mithalten.

Einleitung

Stellen Sie sich die Nordsee vor, wo mächtige Winde über das Wasser peitschen und Windräder wie Riesen aufragen. Hier entsteht etwas Großes: ein Netz aus Offshore-Windparks, das nicht nur Strom liefert, sondern auch grünen Wasserstoff produziert. Die Region könnte bis 2050 150 GW Leistung aufbauen, ein Drittel des EU-Ziels von 300 GW. Das treibt Investitionen an und macht die Nordsee zum Powerhouse für Europas grüne Zukunft.

Projekte wie das von TotalEnergies und Air Liquide zielen auf 45.000 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Jahr ab. Dieser saubere Treibstoff, hergestellt aus erneuerbarem Strom, könnte Industrie und Verkehr umstellen. Doch wie wird aus Windenergie Wasserstoff? Und was bedeutet das für Jobs und den Klimaschutz? Lassen Sie uns eintauchen in diesen Boom, der Europa unabhängiger macht.

Das Potenzial der Nordsee für Offshore-Wind

Die Nordsee ist ein Paradies für Windenergie. Starke, konstante Winde und weite Flächen machen sie ideal für Offshore-Windparks. Aktuell stehen hier rund 19 GW installiert, doch bis 2030 sollen es 111 GW werden. Das EU-Ziel von 300 GW bis 2050 könnte durch die Nordsee zu einem großen Teil erfüllt werden – Länder wie Deutschland, Niederlande, Dänemark und Belgien planen zusammen 150 GW.

Warum genau die Nordsee? Die Winde blasen hier zuverlässig, und die Nähe zu Verbrauchszentren in Europa spart Transportkosten. Projekte nutzen feste Fundamente auf dem Meeresboden, was die Technik ausgereift macht. Gleichzeitig wächst der Fokus auf grünen Wasserstoff: Windstrom wird in Elektrolyseuren zu H₂ umgewandelt, einem gasförmigen Energieträger, der gespeichert und transportiert werden kann.

“Die Nordsee kann Europas grüne Energieversorgung sichern und Tausende Jobs schaffen.” – North Seas Energy Cooperation (2023)

Neben Stromproduktion entstehen Synergien. Windparks dienen als künstliche Riffe und fördern Meeresleben. Dennoch muss der Ausbau sorgfältig geplant werden, um Schifffahrtswege und Naturschutzgebiete zu schonen. Die Esbjerg Declaration von 2022 unterstreicht dies: Kooperation über Grenzen hinweg ist Schlüssel.

Technisch ist viel möglich. Mit 300 GW Offshore-Wind könnte die EU ihren Strombedarf fast vollständig aus erneuerbaren Quellen decken. In der Nordsee allein reichen weniger als 3 % der Fläche aus, um Ziele zu erreichen. Das Potenzial für Nordsee grüner Wasserstoff Offshore Wind ist enorm, doch es braucht klare Regulierungen.

Schauen wir auf Zahlen: Deutschland strebt 30 GW bis 2030 an, die Niederlande 21 GW. Diese Kapazitäten füttern Elektrolyseure, die Wasserstoff erzeugen. Projekte wie PosHYdon testen sogar Elektrolyse direkt auf See, was Verluste minimiert. So wird die Nordsee nicht nur Stromlieferant, sondern Energiezentrum.

| Land | Geplantes Offshore-Wind (GW) bis 2030 | Beitrag zu Nordsee-Ziel |

|---|---|---|

| Deutschland | 30 | Hoch |

| Niederlande | 21 | Hoch |

| Dänemark | 10 | Mittel |

Diese Tabelle zeigt, wie die Länder zusammenarbeiten. Der Ausbau schafft über 17.000 Jobs allein in den Niederlanden. Langfristig sinken Kosten: Der Levelized Cost of Energy (LCOE) für Offshore-Wind fällt auf unter 50 EUR/MWh bis 2030. Das macht grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig.

Investitionen in grüne Wasserstoffproduktion

Gelder fließen: Die EU pumpt Milliarden in grüne Wasserstoffprojekte. Bis 2030 sollen 40 GW Elektrolyseure installiert werden, um 10 Millionen Tonnen H₂ zu erzeugen. In der Nordsee spielen Initiativen wie Holland Hydrogen eine Rolle – ein 400 MW-Projekt, das 60.000 Kilogramm Wasserstoff täglich aus Windstrom macht.

Investitionen umfassen 28 bis 38 Milliarden Euro für Pipelines und Speicher. Projekte wie das von TotalEnergies zielen genau auf die 45.000 Tonnen pro Jahr ab, finanziert durch EU-Fonds. Diese Mittel, 18,8 Milliarden Euro von 2021 bis 2027, unterstützen den Übergang zu sauberer Energie.

“Offshore-Wasserstoff spart Milliarden in Systemkosten und stärkt die Unabhängigkeit.” – Frontier Economics (2025)

Private Investoren steigen ein. Firmen bauen Netze für Wasserstofftransport, oft aus bestehenden Gasleitungen umgerüstet. Das spart Kosten und beschleunigt den Ausbau. In den Niederlanden gibt es 750 Millionen Euro Subventionen für solche Netze, Deutschland plant 20 Milliarden für sein Kernnetz bis 2032.

Die Nordsee profitiert von grenzüberschreitenden Plänen. Projekte wie EnergyPathways speichern Wasserstoff unter dem Meeresboden, mit Kapazitäten bis 20 GW. Solche Investitionen machen Nordsee grüner Wasserstoff Offshore Wind zu einer Realität und decken bis zu 10-20 % des EU-Bedarfs.

Finanzierung geht Hand in Hand mit Innovation. Elektrolyseure werden effizienter, Kosten für grünen H₂ sinken auf 3 bis 12 Dollar pro Kilogramm. Verglichen mit grauem Wasserstoff (aus fossilen Brennstoffen) ist das noch teuer, aber Subventionen und Skaleneffekte ändern das. Die EU will so Abhängigkeiten von Importen reduzieren.

| Projekt | Investition (Mrd. €) | H₂-Produktion (t/Jahr) |

|---|---|---|

| Holland Hydrogen | 0,4 | 21.900 |

| TotalEnergies/Air Liquide | 2 | 45.000 |

| EU-Fonds gesamt | 18,8 | 10 Mio. |

Diese Investitionen schaffen Wert. Sie reduzieren CO₂-Emissionen um Millionen Tonnen und sichern Lieferketten. Bis 2050 könnte Offshore-H₂ 5 bis 11 Milliarden Euro jährlich sparen, indem es Stromüberschüsse nutzt und Speicherung ermöglicht.

Dekarbonisierung der EU-Industrie

Die Industrie verursacht 20 % der EU-Emissionen – hier hilft grüner Wasserstoff. In Sektoren wie Stahl und Chemie ersetzt er fossile Brennstoffe. Mit 10 Millionen Tonnen H₂ bis 2030 kann die EU ihre Ziele erreichen und Wettbewerbsfähigkeit halten.

Stahlhersteller wie Voestalpine nutzen Wasserstoff, um Eisen zu reduzieren, ohne CO₂. Das spart bis zu 95 % Emissionen pro Tonne Stahl. Chemieunternehmen wie BASF bauen Anlagen für ammoniakfreie Dünger. Nordsee-Lieferungen machen das machbar, da Transportkosten niedrig bleiben.

“Wasserstoff ist der Schlüssel, um Industrie grün zu machen, ohne Jobs zu verlieren.” – Europäischer Rechnungshof (2024)

Die EU verlängert freie CO₂-Zertifikate bis 2034, um Übergangskosten zu dämpfen. Das schützt Firmen vor Importen aus Ländern ohne Klimaziele. Gleichzeitig fördert der Carbon Border Adjustment Mechanism faire Bedingungen.

In der Nordsee entsteht ein Hub: Wasserstoff aus Offshore-Wind fließt in Pipelines zu Industrieparks. Projekte wie das European Hydrogen Backbone planen 53.000 Kilometer Netz bis 2040. Das verbindet Produktion und Verbrauch effizient.

Nutzen für die Wirtschaft: Neue Märkte entstehen, mit Schätzungen von 1,9 Millionen Jobs bis 2050. Dekarbonisierung senkt Energiekosten langfristig und stärkt Exporte. Die 45.000 Tonnen aus der Nordsee decken Teile des Bedarfs und testen die Technik.

| Industrie-Sektor | H₂-Nutzung | CO₂-Einsparung (%) |

|---|---|---|

| Stahl | Reduktion | 95 |

| Chemie | Ammoniak | 80 |

| Verkehr | Brennstoff | 100 |

Durch solche Anwendungen wird Dekarbonisierung greifbar. Die Nordsee liefert den Treibstoff, Europa die Nachfrage. Bis 2030 könnten 42,5 % erneuerbare Energien erreicht werden, mit Wasserstoff als Brücke.

Herausforderungen und Ausblick

Trotz Potenzials gibt es Hürden. Hohe Kosten für Elektrolyseure und Netzausbau bremsen den Fortschritt. Aktuell ist nur 2,7 Millionen Tonnen Kapazität angekündigt, weit unter dem Ziel. Regulatorische Verzögerungen – Genehmigungen dauern 18 bis 24 Monate – kosten Zeit und Geld.

Umweltrisiken: Offshore-Wind kann Meeresleben stören, doch mit Planung wie Maritime Spatial Planning entstehen Vorteile wie Fischschutz. Die EU fordert Harmonisierung von Regeln, um Fragmentierung zu vermeiden.

“Schnellere Genehmigungen sind essenziell, um Ziele zu erreichen.” – WindEurope (2024)

Technische Unsicherheiten betreffen Offshore-Elektrolyse: Effizienzverluste und Korrosionsschutz müssen gelöst werden. Wasserverbrauch für H₂-Produktion, 10 Liter pro Kilogramm, erfordert frisches Wasser-Management.

Der Ausblick ist positiv. Bis 2050 könnte die Nordsee 88 bis 121 GW zusätzliche Kapazität bieten. EU-Strategien wie REPowerEU priorisieren die Region für Unabhängigkeit. Mit 300 GW Offshore-Wind wird grüner Wasserstoff billiger und zugänglicher.

Kooperation ist entscheidend. Das North Seas Energy Cooperation-Framework verbindet Länder. Forschung zu kumulativen Umwelteffekten und Innovationen wie schwimmende Plattformen treiben voran. So wird der Boom nachhaltig.

| Herausforderung | Lösungsansatz | Zeithorizont |

|---|---|---|

| Hohe Kosten | Subventionen | Bis 2030 |

| Regulierungen | EU-Harmonisierung | 2025-2030 |

| Umweltschutz | Spatial Planning | Laufend |

Diese Ansätze mildern Risiken. Der Wasserstoff-Boom in der Nordsee formt Europas Energielandschaft um.

Fazit

Die Nordsee treibt mit 300 GW Offshore-Wind den grünen Wasserstoff-Boom voran und liefert 45.000 Tonnen jährlich für Europas Dekarbonisierung. Investitionen in Produktion und Netze schaffen Jobs und Unabhängigkeit. Industrie profitiert von sauberen Prozessen, doch schnelle Regulierungen sind nötig.

Herausforderungen wie Kosten und Umweltschutz lassen sich mit Kooperation lösen. Dieser Turbo für Europas Energie macht die Zukunft grüner und stabiler.

Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren – wie sehen Sie den Wasserstoff-Boom? Diskutieren und teilen Sie diesen Artikel in den sozialen Medien!