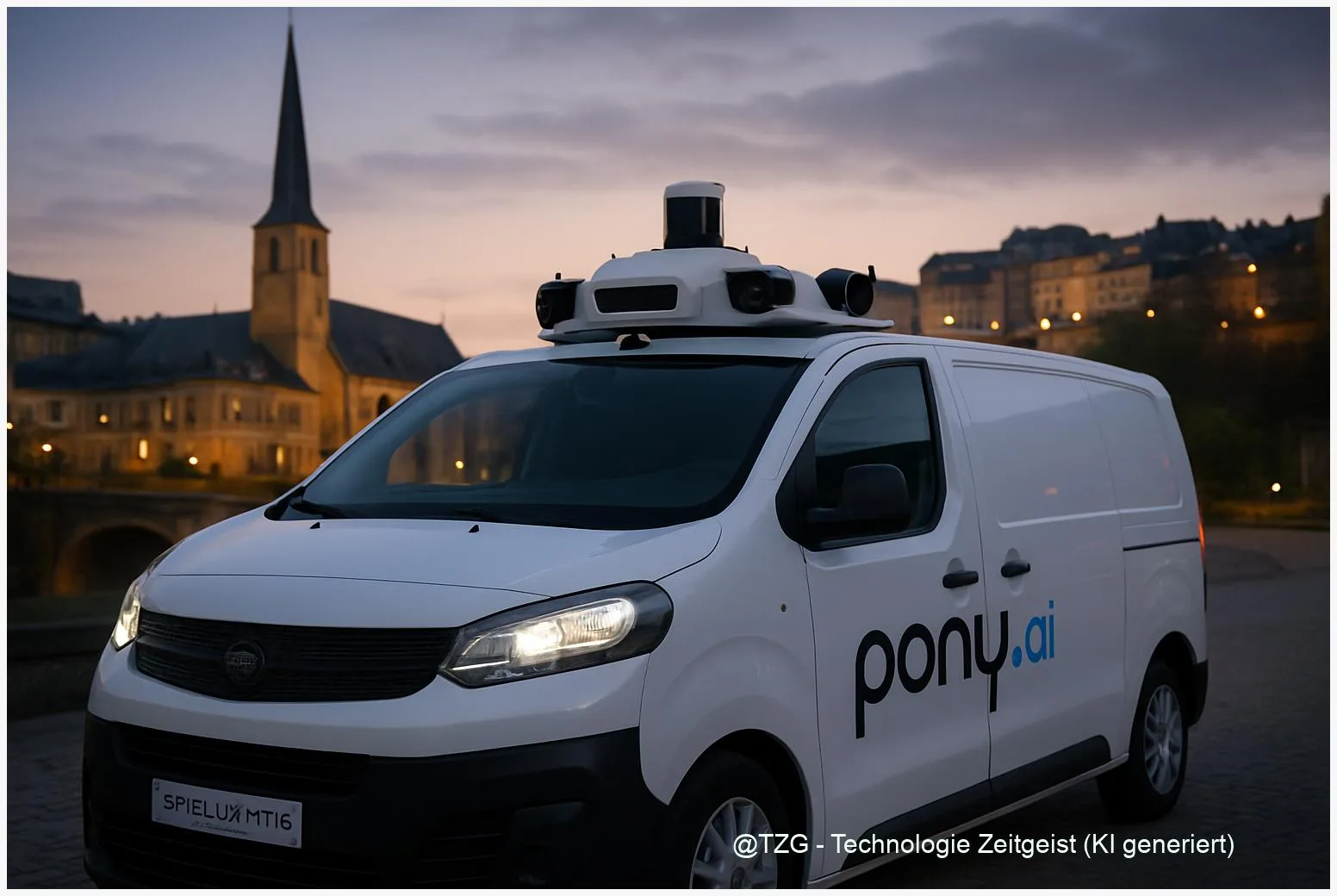

Luxemburg wird Testlabor: Stellantis & Pony.ai starten Robotaxi‑Vans

Kurzfassung

Stellantis und Pony.ai haben einen EU‑Pilot für autonome, batterieelektrische Vans angekündigt, der in Luxemburg startet. Der Schritt setzt einen praxisnahen Testfall für Robotaxi Europa: Er verbindet Stellantis’ Fahrzeugplattform mit Pony.ai’s autonomen Systemen und richtet das Augenmerk auf Genehmigung, Haftung und Daten‑Sharing — zentrale Fragen für eine skalierbare Zulassung jenseits von Waymo oder Tesla.

Einleitung

Kurz nach der Pressemitteilung von Stellantis und Pony.ai klingt Luxemburg plötzlich wie ein Technik‑Labor: Nicht für Experimente hinter verschlossenen Toren, sondern für öffentlich sichtbare Fahrten autonomer Vans. Es geht nicht nur um autonome Sensoren und Software — vielmehr werden hier Regeln und Verantwortlichkeiten geprobt, die darüber entscheiden können, wie schnell Robotaxis auf europäische Straßen kommen. Dieser Artikel erklärt, was der Pilot praktisch bedeutet, welche rechtlichen Fragen offenbleiben, wie Technik und Betrieb zusammenspielen und warum das Projekt mehr ist als ein weiterer Testlauf.

Was der Luxemburg‑Pilot konkret vorsieht

Die Ankündigung von Stellantis und Pony.ai vom 17. Oktober 2025 ist eine Absichtserklärung: Beide Unternehmen wollen gemeinsam SAE Level‑4 fähige, batterieelektrische Vans in Europa entwickeln und in Luxemburg testen. Stellantis bringt die Fahrzeugplattform — im Pressetableau wird die AV‑Ready K0 Plattform mit dem Peugeot e‑Traveller als Beispiel genannt — Pony.ai die autonome Software, Betriebsprozesse und Erfahrungen aus größeren Robotaxi‑Flotten. Wichtig zu wissen: Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt um ein nicht‑bindendes Memorandum of Understanding; konkrete Flottengrößen oder feste Starttage wurden nicht genannt.

Die Mitteilung signalisiert einen praxisnahen Testansatz — Details zu Umfang und Timing bleiben offen.

Praktisch bedeutet das: Erste Fahrzeuge werden in Luxemburg rollen, um Sensor‑ und Software‑Integrationen unter realen Bedingungen zu prüfen, Abläufe für Shuttle‑ oder Mehrsitz‑Robotaxis zu testen und Betriebsprozesse wie Remote‑Monitoring oder Eingriffsszenarien zu erproben. Die Wahl eines kleinen, wohlregulierten Landes wie Luxemburg ist strategisch: Kompakte Straßennetze, verwaltbare Behördenwege und Nähe zu wichtigen EU‑Institutionen erleichtern frühe Tests. Stellantis bringt Erfahrung im LCV‑Segment, Pony.ai operative Praxiserfahrung aus China und anderen Märkten — gemeinsam entsteht ein Lernlabor für Europa.

Die folgende Tabelle fasst die bekannten Kernpunkte zusammen:

| Merkmal | Beschreibung | Stand |

|---|---|---|

| Partner | Stellantis (Fahrzeuge) & Pony.ai (Autonome Systeme) | Ankündigung 17.10.2025 |

| Ort | Luxemburg (Pilot), später Europa | 2025/2026 geplant |

| Fahrzeugbasis | Stellantis BEV‑Vans (AV‑Ready K0, z. B. Peugeot e‑Traveller) | Angegeben 2025 |

| Autonomiestufe | SAE Level‑4 (Ziel) | Zielangabe |

Genehmigung, Haftung und Daten: Das EU‑Puzzle

Der Luxemburg‑Pilot ist mehr als Technik‑Show: Er wird zum Prüfstein für Regeln, ohne die Robotaxis in Europa nicht skaliert werden können. Drei Bereiche stehen im Mittelpunkt — Genehmigung, Haftung und Daten — und jeder hat Fallstricke.

Bei Genehmigungen geht es nicht allein um eine einzelne nationale Erlaubnis. In der EU existiert ein Geflecht aus Typ‑Zulassungen, nationalen Zusatzauflagen und kommunalen Genehmigungen. Stellantis und Pony.ai müssen sowohl die Fahrzeughomologation (wo Stellantis Erfahrung hat) als auch die spezifische Freigabe für autonome Betriebsmodi nachweisen. Luxemburgs Behörden können Pilotbedingungen schaffen, doch ein flächendeckender Rollout verlangt Harmonisierung auf EU‑Ebene oder klare gegenseitige Anerkennung von Tests.

Die Haftungsfrage ist besonders heikel: Wer haftet bei einem Unfall — der Fahrzeughersteller, der Softwareanbieter, der Betriebsdienstleister oder der Flottenbetreiber? In Europa wird das Thema zunehmend gesetzlich adressiert; trotzdem bleiben praktische Standards zur Beweislast, Incident‑Logging und Versicherungsanforderungen offen. Ein intelligentes Incident‑Recording, also gesicherte Black‑Box‑Daten, wird zentral sein, damit Verantwortlichkeiten nachvollziehbar bleiben.

Datensteuerung ist das dritte große Thema. Autonome Flotten produzieren hochsensible Bewegungs‑, Sensor‑ und Videodaten. EU‑Datenschutzrecht, Betreiberpflichten und Fragen zum Teilen anonymisierter Daten mit Behörden oder Infrastrukturpartnern entscheiden über Transparenz und Vertrauen. Für Pony.ai und Stellantis bedeutet das: klare Protokolle definieren, welche Daten gespeichert, anonymisiert oder geteilt werden — und wie lange.

Am Ende ist der Luxemburg‑Pilot eine Art Blaupause: Wenn Behörden, Hersteller und Tech‑Partner dort praktikable Prozesse für Genehmigung, Haftung und Datenmanagement demonstrieren können, steigt die Chance auf beschleunigte Pfade in anderen EU‑Staaten. Scheitert die Abstimmung, drohen fragmentierte Regeln und langsame Ausweitung — was die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber US‑Anbietern oder chinesischen Flottenbetreibern beeinträchtigen könnte.

Technik & Betrieb: Warum Vans anders sind

Die Entscheidung, auf mittelgroße, batterieelektrische Vans zu setzen, ist kein Zufall. Vans bieten Platz für redundante Hardware, mehr Passagiere oder eine flexible Innenraumkonfiguration — Eigenschaften, die für kommerzielle Robotaxi‑Dienste attraktiv sind. Technisch verlangen SAE Level‑4 Systeme robuste Sensorfusion (LiDAR, Radar, Kameras), ausfallsichere Steuerungskreise und leistungsfähige Rechenplattformen. Außerdem sind Software, Fail‑Safe‑Strategien und Remote‑Operator‑Workflows entscheidend, um unvorhergesehene Situationen zuverlässig zu managen.

Aus betrieblicher Sicht unterscheiden sich Vans von Limousinen oder kleinen Robotaxis: Sie brauchen Ladeinfrastruktur, Flottenmanagement für größere Passagierzahlen und oft andere Routenprofile — beispielsweise Zubringer in Vorstädten oder flexible Shuttle‑Dienste statt dichter Stadtkernrunden. Solche Einsatzszenarien haben andere Sicherheitsanforderungen: etwa stabilere Brems‑ und Lenkredundanz, weitere Absicherungen beim Ein‑ und Aussteigen sowie angepasste Unfallrekonstruktions‑Prozesse.

Ein Vergleich mit bekannten Anbietern hilft, Erwartungen einzuordnen. Waymo hat in den USA Pionierarbeit bei komplexen innerstädtischen Einsätzen geleistet und stark in Software‑Stack und lokal zugeschnittene Karten investiert. Tesla verfolgt einen anderen Ansatz mit einer breiten Nutzerbasis und einer schrittweisen Feature‑Freigabe über Driving‑Assist‑Systeme. Pony.ai und Stellantis kombinieren dagegen ein Fahrzeugökosystem mit einem spezialisierten AV‑Stack und setzen auf testbare Betriebsmodelle in europäischen Rahmenbedingungen. Das ist wichtig: Skalierung erfordert nicht nur Funktionen, sondern auch Service‑Design, lokale Partnerschaften und regulatorische Compliance.

Schließlich sind Wartung und Flotten‑Updates operative Knackpunkte. Over‑the‑air‑Updates, regelmäßige Kalibrierungen der Sensorik und definierte Prozeduren für Degradationsfälle werden darüber entscheiden, ob ein Pilot zum verlässlichen Dienstgeber wird oder zur dauerhaft experimentellen Flotte bleibt.

Was das für die Skalierung in Europa bedeutet

Der Begriff Robotaxi Europa gewinnt durch dieses Projekt Praxisform: Ein erfolgreicher Pilot in Luxemburg kann einen Nachweis liefern, wie Tests organisiert werden, welche Daten Behörden brauchen und wie Haftungslinien gezogen werden. Für Städte heißt das: Entscheidend sind nicht nur die Algorithmen, sondern auch die politischen Entscheidungen — etwa zur Freigabe von Testzonen, zur Datenteilung mit der öffentlichen Hand und zur Anpassung lokaler Verkehrssicherheitsregeln.

Aus Sicht der Anbieter ist die Aussicht auf skalierbare Genehmigungen ein Hebel für Investitionen. Wenn EU‑weit vergleichbare Rahmenbedingungen entstehen, werden Betreiber Flotten in mehreren Ländern gleichzeitig aufbauen können — das senkt Stückkosten und macht Dienste wirtschaftlich attraktiver. Die Kombination aus Stellantis’ europäischem Händler‑ und Service‑Netzwerk und Pony.ai’s Betriebsexpertise ist dafür ein logischer Ansatz: Fahrzeuge, Software und Operations werden als Paket getestet.

Gleichzeitig bleiben Risiken: Fragmentierte nationale Regeln, schleppende Versicherungs‑ oder Haftungsregelungen und öffentlicher Widerstand gegen autonome Dienste können Rollouts verzögern. Auch infrastrukturelle Fragen wie genügend Ladepunkte und kommunale Abstimmung zu Park‑ und Ladezonen sind handfeste Hürden. Nicht zuletzt entscheidet das Nutzererlebnis über Akzeptanz: Komfort, Preis und Verlässlichkeit sind die Parameter, die Pendler und Gelegenheitsnutzer wirklich interessieren.

Kurz: Der Luxemburg‑Pilot ist ein Prüfstein, nicht ein Garant. Er kann Standards formen, aber nur, wenn Behörden, Hersteller und Tech‑Partner offen über Ergebnisse berichten und gemeinsame Spielregeln vereinbaren. Gelingt das, könnte Europa einen eigenen Pfad zur Skalierung finden — einen, der nicht nur technische Schlagwörter liefert, sondern praktikable Zulassungs‑ und Betriebsmodelle.

Robotaxi Europa bleibt damit keine Vision, sondern ein messbarer Prozess — vorausgesetzt, die nächsten Schritte liefern belastbare Daten und verbindliche Entscheidungen.

Fazit

Der Pilot in Luxemburg ist ein pragmatischer Schritt: Er verbindet Fahrzeugkompetenz und autonome Software unter realen Bedingungen. Entscheidender als die Technologie sind aber die Entscheidungen zu Genehmigungen, Haftung und Datenmanagement, die hier vorbereitet werden. Gelingt die Abstimmung zwischen Behörden, Herstellern und Betreibern, könnte Europa einen eigenen, skalierbaren Weg für Robotaxis finden. Bleiben Fragen offen, droht eine langsame, fragmentierte Einführung.

*Diskutiert unten in den Kommentaren und teilt den Artikel, wenn euch das Thema interessiert!*