Zuletzt aktualisiert: 2025-08-31

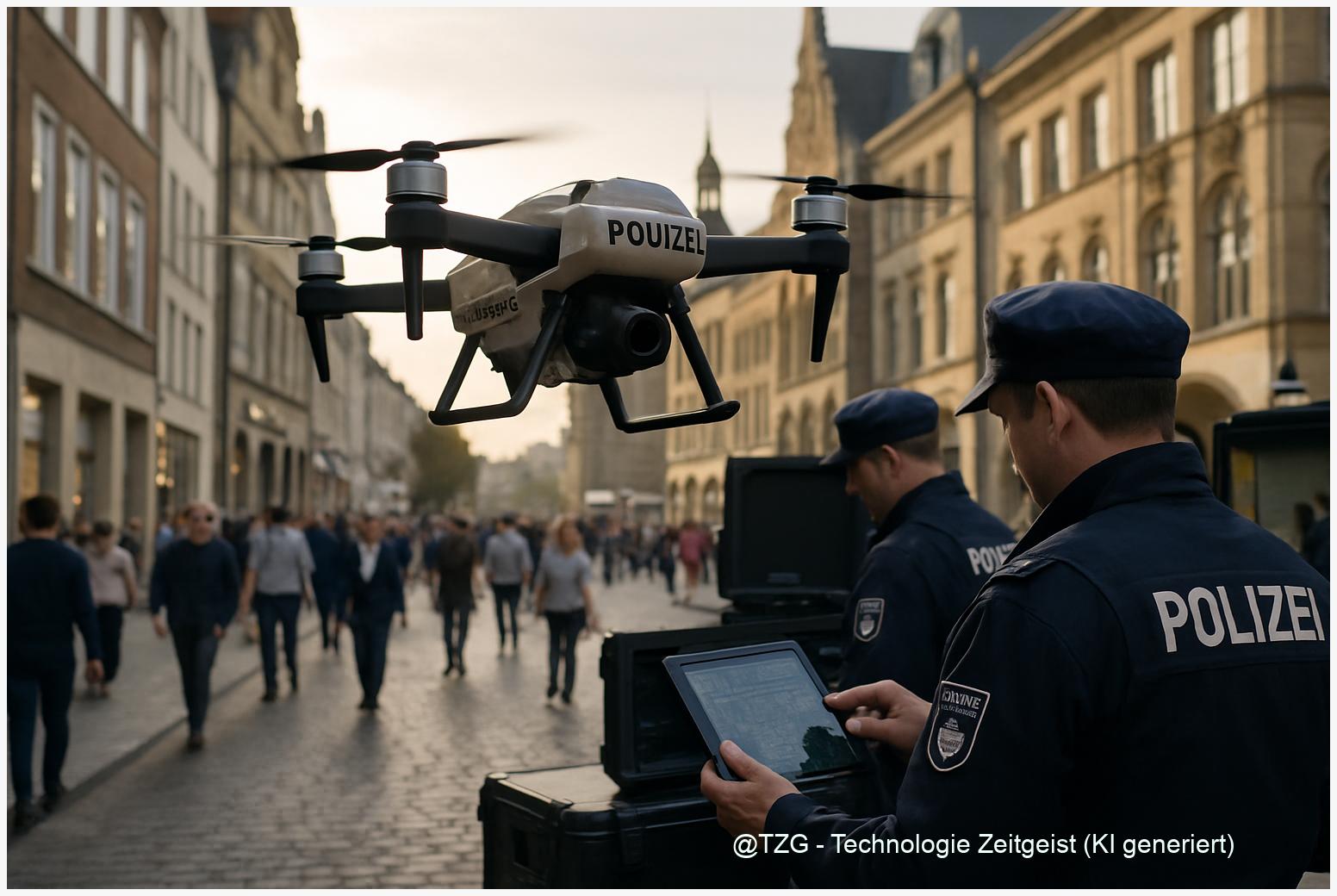

Polizei Drohnen Einsatz Stadt, Drohnen Datenschutz Deutschland und Luftrecht LuftVO Drohne sind längst keine Nischenthemen mehr. In vielen Metropolen wird diskutiert, ob Drohnen Einsätze schneller, sicherer und ressourcenschonender machen können – und wo die roten Linien verlaufen. Dieser Artikel liefert eine fundierte Orientierung: konkrete Szenarien, klare rechtliche Leitplanken, praxistaugliche Datenschutz- und Sicherheitsstandards sowie eine nüchterne Kosten-Nutzen-Sicht. Damit du in Debatten nicht nur mitreden, sondern mit Substanz überzeugen kannst.

Einleitung: In europäischen Städten gelten inzwischen einheitliche Betriebsregeln für unbemannte Luftfahrzeuge. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 legt die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge fest und strukturiert den Betrieb nach Risikokategorien (Quelle).

Für die Polizei heißt das: Chancen in Reichweite – aber nur mit sauberem Regelwerk. Parallel mahnen Datenschutzaufsichten zur Mäßigung: Polizeiliche Bild- und Tonverarbeitung braucht eine klare Rechtsgrundlage, strenge Zweckbindung und Verhältnismäßigkeit; bei hohem Risiko ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich (Quelle).

Einsatzszenarien mit Mehrwert

Drohnen können in der Stadt dort punkten, wo Höhe, Geschwindigkeit und Perspektive zählen. Lagebilder bei Großlagen, Spurensuche aus der Luft oder das schnelle Auffinden von vermissten Personen in unübersichtlichen Gebieten – das sind typische Kandidaten. Der regulatorische Rahmen ist dabei kein Nebenschauplatz, sondern die Eintrittskarte: Die EU-Verordnung 2019/947 ordnet Einsätze in Kategorien wie „offen“ und „speziell“; höheres Risiko erfordert besondere Genehmigungen und Verfahren (Quelle).

Gegenüber fest montierten Kameras spielen Drohnen ihren Mobilitätsvorteil aus: Sie schaffen temporär Sichtachsen, ohne dauerhaft Räume zu überwachen. Genau das hilft, datenschutzrechtliche Eingriffe zu begrenzen – sofern Regeln eingehalten werden. Datenschutzaufsichten betonen, dass Eingriffe nur bei Erforderlichkeit und strenger Zweckbindung zulässig sind; eine anlasslose, flächendeckende Beobachtung ist unzulässig (Quelle).

Konkrete Szenarien mit Mehrwert sind: Übersichtsaufnahmen zur Einsatzführung bei Brand- oder Unfalllagen; Dokumentation von Unfallstellen, ohne Verkehr zusätzlich zu gefährden; punktuelle Unterstützung bei der Fahndung, wenn eine akute Gefahr besteht. In all diesen Fällen lässt sich der Nutzen messen: kürzere Lageaufbauzeiten, geringeres Risiko für Einsatzkräfte, schnellere Freigabe gesperrter Bereiche. Die rechtliche Voraussetzung ist stets dieselbe: Ein passender Betrieb innerhalb der EU-Kategorien und – bei erhöhtem Risiko – eine behördliche Genehmigung nach 2019/947 (Quelle).

Rechtlicher Rahmen: Was ist erlaubt?

Für den Polizeieinsatz von Drohnen greifen zwei Ebenen: Luftrecht und Datenschutz-/Polizeirecht. Erstens definiert das EU-UAS-Regelwerk die Spielregeln des Flugbetriebs. Die 2019/947 regelt Verfahren, Pflichten der Betreiber und unterscheidet Betriebsarten; risikoreichere Einsätze erfordern eine besondere Zulassung und dokumentierte Verfahren (Quelle).

Zweitens braucht jede Verarbeitung von Bild- und ggf. Ton-Daten eine belastbare Rechtsgrundlage.

Die Aufsicht macht die Leitplanken klar: Polizeiliche Videoverarbeitung muss erforderlich und verhältnismäßig sein, mit klarer Zweckbindung; bei systematischen oder großflächigen Überwachungen ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) angeraten bzw. nötig (Quelle).

Besonders sensibel sind Versammlungslagen: Bei Demonstrationen sind Grundrechte wie Versammlungsfreiheit betroffen – hier gelten erhöhte Anforderungen an die Rechtfertigung und eine restriktive Praxis (Quelle).

Praktisch heißt das: Vor einem stadtweiten Drohnenprogramm braucht es belastbare Einsatzrichtlinien, die die EU-Flugbetriebsregeln mit den nationalen Polizeibefugnissen und dem Datenschutz verzahnen. Dazu gehören u. a. definierte Einsatzanlässe, Protokolle für die Aktivierung der Sensorik, transparente Dokumentation und klar geregelte Aufbewahrungs-/Löschfristen. Die 2019/947 verlangt dokumentierte Verfahren, und die Aufsichten erwarten Rechenschaft über Zweck, Mittel und Schutzmaßnahmen der Verarbeitung (Quelle) (Quelle).

Privatsphäre schützen – ohne den Nutzen zu killen

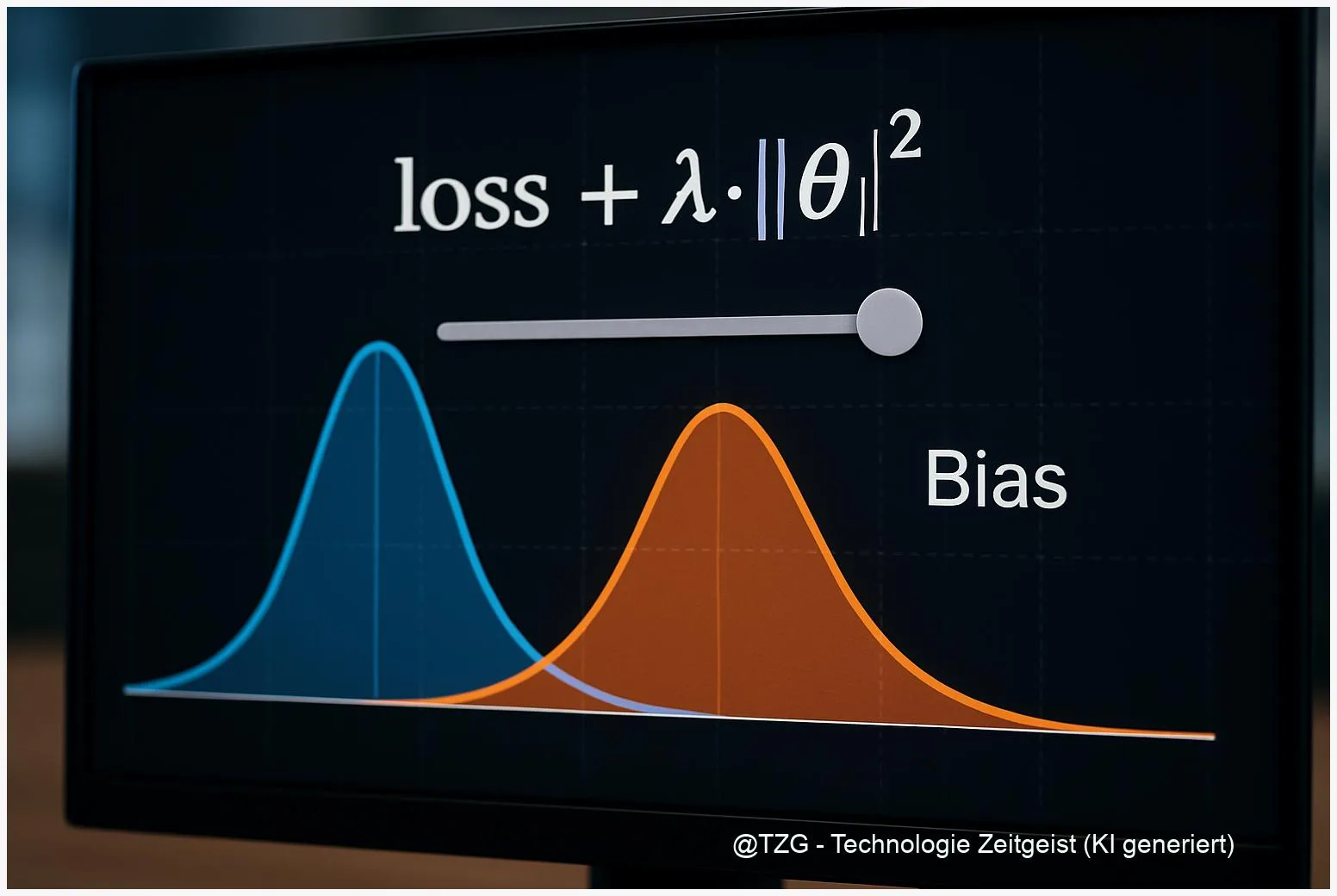

Der Balanceakt gelingt, wenn man Datenminimierung zur Default-Einstellung macht. Konkrete Maßnahmen: Live-Bild ohne Speicherung, wo immer möglich; automatische Maskierung von Gesichtern/Nummernschildern; gezielte Aktivierung der Aufzeichnung nur auf Anordnung; strikte Löschfristen. Das ist nicht nur „nice to have“, sondern Pflichtprogramm. Aufsichten verlangen eine enge Zweckbindung, Erforderlichkeit und – bei hohem Risiko – eine DSFA mit dokumentierten technischen und organisatorischen Maßnahmen (Quelle).

Auch wichtig: Transparenz. Mobile Info-Hinweise im Einsatzgebiet, öffentliche Richtlinien und jährliche Berichte schaffen Vertrauen. Und intern braucht es Abschirmung: rollenbasierte Zugriffe, Protokollierung jeder Einsichtnahme, Vier-Augen-Freigaben für Datenexporte. Die Rechenschaftspflicht der verantwortlichen Stelle umfasst Dokumentation, Zugriffskontrolle und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsschritte (Quelle).

Technisch zahlt sich „Privacy by Design“ doppelt aus: Wer Bildausschnitte begrenzt, Auflösung bedarfsgerecht wählt und Geofencing auf sensible Bereiche anlegt, reduziert nicht nur Risiken, sondern auch Speicherlast und Auswertungsaufwand. Wo eine Speicherung unvermeidlich ist, helfen kryptografisch gesicherte Container und getrennte Schlüsselverwaltung. All das trägt der Grundidee Rechnung, dass Drohnen in der Stadt kurzfristig helfen sollen, ohne langfristig Spuren über Unbeteiligte zu hinterlassen. Systematische, dauerhafte Überwachung ist rechtlich besonders heikel und braucht in der Regel eine eigenständige, belastbare Rechtsgrundlage – mit hohen Hürden (Quelle).

Sicherheitstechnik und Betrieb: gehärtete Systeme

Drohnen sind fliegende IT-Systeme – und damit Angriffsfläche. Ein belastbares Sicherheitskonzept beginnt beim Funk: starke, zeitgemäße Verschlüsselung für Steuerungs- (C2) und Videolinks, gegenseitige Authentifizierung zwischen Drohne, Fernbedienung und Backend. Die Betriebsregeln liefern die Klammer: Das EU-UAS-Regime definiert Pflichten der Betreiber, Verfahren und Voraussetzungen für den sicheren Betrieb, insbesondere bei erhöhtem Risiko (Quelle).

Weitere Bausteine: gehärtete Firmware mit Signaturprüfung, sichere Boot-Ketten, manipulationssichere Speicher, Remote-Logging in ein revisionssicheres System und eine klare Trennung zwischen Einsatz- und Verwaltungsnetzen. Dazu kommen organisatorische Vorkehrungen – etwa regelmäßige Penetrationstests, Notfallprozeduren bei Funkstörungen und ein „Air Risk“-Prozess für dicht bebaute Gebiete. Dokumentierte Verfahren und risikoorientierte Betriebsarten sind Bestandteil des EU-Regelwerks und damit Grundlage für Sicherheitsanforderungen im Betrieb (Quelle).

Ein heikler Punkt ist die Identifizierbarkeit. Auch wenn technische Details in separaten EU-Vorschriften vertieft sind, gilt im Rahmen: Betreiber-Registrierung und nachvollziehbare Verantwortlichkeiten sind Teil des UAS-Regimes; sie dienen der Ordnung des Luftraums und der Durchsetzung von Regeln (Quelle).

Für Polizeibehörden heißt das: Remote-Identifizierbarkeit und Protokollierung sollten standardmäßig mitgedacht werden – auch, um später Vorfälle aufzuklären.

Vertrauen und Transparenz: wie Akzeptanz entsteht

Technik allein schafft kein Vertrauen. Bürger:innen wollen wissen, wann, warum und wie Drohnen eingesetzt werden. Deshalb braucht es proaktive Transparenz: Jahresberichte, Live-Kommunikation bei Großlagen, Meldewege für Beschwerden. Aufsichtsbehörden heben die Bedeutung von Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung und nachvollziehbarer Dokumentation hervor – genau das sind die Ankerpunkte für eine legitime Praxis (Quelle).

Ein weiterer Hebel ist die klare Trennung von Echtzeit-Hilfe und langfristiger Auswertung. Wenn die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, dass Drohnen primär zur akuten Gefahrenabwehr dienen und gespeicherte Daten streng begrenzt sind, steigt die Akzeptanz. Dazu passt eine externe Begleitung: wissenschaftliche Evaluation, Datenschutz-Audits und Beiräte mit Zivilgesellschaft, Verwaltung und Polizei.

Rechtssicherheit und Kommunikation greifen ineinander. Die EU-Vorgaben verlangen definierte Verfahren und Verantwortlichkeiten im Betrieb; Datenschutzaufsichten erwarten eine dokumentierte Abwägung der Eingriffe und Schutzmaßnahmen (Quelle) (Quelle).

Wer das ernst nimmt, kann Drohnen als nützliches Werkzeug etablieren, statt als Symbol für Überwachung.

Kosten-Nutzen – ohne rosa Brille

Drohnen sind kein Spartrick, sondern ein Werkzeug mit eigenen Kostenstellen: Beschaffung, Wartung, Schulung, IT-Sicherheit, Backends für Video- und Protokolldaten, Qualitätssicherung. Dem stehen handfeste Effekte gegenüber: schnellerer Lageüberblick, weniger Risiko für Einsatzkräfte, zielgenauere Maßnahmen. Den Unterschied macht die Governance. Das EU-Regelwerk verlangt risikobasierte Verfahren; höheres Risiko erfordert strengere Prozesse – das beeinflusst Aufwand und Organisation (Quelle).

Eine faire Rechnung vergleicht Alternativen: fest installierte Kameras (dauerhaft invasiv), mehr Personal (langsam skalierbar), präventive Maßnahmen (wichtige Ergänzung). Drohnen können Lücken schließen – temporär, punktgenau und lageabhängig. Damit der Datenschutz nicht zur Kostenfalle wird, lohnt sich Standardisierung: vordefinierte Retentionsregeln, getestete Maskierungs-Workflows, Schulungen für Einsatzleitungen. Aufsichten verlangen Zweckbindung, Erforderlichkeit und dokumentierte technische Maßnahmen – wer das standardisiert, minimiert Streitpotenziale (Quelle).

Und die Suchemaschinen- und Öffentlichkeits-Perspektive? Klare Leitlinien und regelmäßige Reports helfen, Diskussionen zu ent-emotionalisieren. Das Haupt-Keyword Öffentliche Sicherheit Drohnen Kosten-Nutzen darf dabei nicht als Heilsversprechen verkauft werden, sondern als prüfbares Versprechen. Genau hier macht eine begleitende Evaluation den Unterschied – anhand von Einsatzzeiten, Fehlerquoten und Beschwerdestatistiken, öffentlich dokumentiert und regelmäßig überprüft.

Blick ins Ausland – und Lehren für Kommunen

International zeigt sich: Der technische Reifegrad wächst schnell, die gesellschaftliche Akzeptanz nur mit Transparenz. In Europa prägt die Harmonisierung durch das UAS-Regime den Maßstab. Die 2019/947 schafft einheitliche Betriebsprinzipien und behördliche Verfahren – eine Grundlage, aus der Kommunen robuste Programme ableiten können (Quelle).

Die Lehre für deutsche Städte ist einfach, aber anspruchsvoll: Fang klein an, dokumentiere jeden Schritt, evaluiere offen – und ziehe Konsequenzen. Besonders bei Versammlungen gilt Vorsicht. Aufsichtsberichte betonen die Sensibilität von Video-Überwachung im Kontext der Versammlungsfreiheit und die Notwendigkeit einer engen rechtlichen Rechtfertigung (Quelle).

Erfolgreich ist, wer Technik als Hilfsmittel versteht, nicht als Dauerbeobachter.

Für die operative Reife braucht es zudem eine Sicherheitskultur: Red-Team-Tests, Offenlegung von Vorfällen und ein kontinuierlicher Härtungsprozess für Hard- und Software. Risikobasierte Betriebsarten und dokumentierte Verfahren sind im EU-Regelwerk verankert – sie bieten den formalen Rahmen für eine solche Kultur (Quelle).

So entsteht aus „Drohnen über der Stadt“ kein Überwachungsalptraum, sondern ein klar geregeltes Einsatzmittel.

Fazit und Takeaways

Drohnen können Polizeiarbeit in der Stadt smarter machen, wenn sie mit Regeln, Schutzmaßnahmen und Transparenz verzahnt sind. Drei Dinge zählen: Erstens, sauberer Flugbetrieb nach EU-UAS-Recht. Die 2019/947 ordnet Betriebsarten und verlangt dokumentierte Verfahren – ohne das kein rechtssicherer Einsatz (Quelle).

Zweitens, Datenschutz als Designprinzip. Erforderlichkeit, Zweckbindung, DSFA bei Risiko und klare Löschregeln sind Pflicht (Quelle).

Drittens, Sicherheits- und Transparenzkultur – vom gehärteten System bis zum öffentlichen Report.

Konkrete To-dos für Behörden: Einsatzleitlinien mit Checklisten veröffentlichen; DSFA-Templates nutzen; Maskierung und Löschfristen technisch automatisieren; C2- und Videolinks Ende-zu-Ende absichern; Rollen- und Rechtemanagement rigoros umsetzen; externe Audits einplanen; Akzeptanzdialoge mit klaren Beschwerde- und Korrekturwegen etablieren. So wird aus „Polizei Drohnen Einsatz Stadt“ keine Schlagzeile – sondern gelebte Praxis.

Deine Meinung zählt: Welche Einsatzfälle würdest du erlauben – und wo ziehst du die Linie? Diskutiere mit uns in den Kommentaren.

Schreibe einen Kommentar