#Energiewende #OffshoreWind #2GWStandard #HGÜ #Netzentwicklung #Klimaziele2045

Deutschland steht vor einer der größten technologischen Herausforderungen seiner Geschichte: der Transformation zu einem klimaneutralen Energiesystem bis 2045. Ein Eckpfeiler dieses gigantischen Wandels liegt tief unter den Wellen der Nord- und Ostsee: die Offshore-Windenergie. Doch um die ambitionierten Ziele – mindestens 70 Gigawatt (GW) installierte Leistung bis 2045 – zu erreichen, musste eine radikale Wende in der Netzanbindung vollzogen werden.

Die Antwort ist ein technologischer Quantensprung: der deutsche 2-GW-Offshore-Netzanbindungsstandard. Dieses revolutionäre Konzept, vorangetrieben von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) TenneT, 50Hertz und Amprion, ist mehr als nur eine technische Spezifikation; es ist eine strategische energie- und industriepolitische Initiative, die den Ausbau beschleunigen, Kosten senken und Europa sicherer mit grünem Strom versorgen soll.

Ein Video zum Artikel:

TZG – Offshore Puzzle und die Frage, wie man ein ganzes Meer ans Stromnetz anschließt | Watch

Der Countdown läuft: Warum 2 GW die neue Norm sind

Die Ausgangslage ist klar: Die Zeit drängt. Die gesetzlichen Ziele sehen vor, mindestens 30 GW installierte Offshore-Windleistung bis 2030 und mindestens 40 GW bis 2035 zu realisieren. Das bedeutet eine massive Beschleunigung im Vergleich zur historischen Rate von etwa 1 GW pro Jahr. TenneT plant beispielsweise, die jährliche Rate neu angeschlossener Offshore-Leistung bis 2030 auf etwa 8 GW zu steigern.

Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, musste die Infrastruktur effizienter werden. Hier setzt der 2-GW-Standard an:

1. Verdoppelte Kapazität: Jedes neue Offshore-Netzanbindungssystem (ONAS) verfügt nun über eine Übertragungskapazität von 2.000 MW (2 GW), mehr als das Doppelte der bisher üblichen 900-MW-Systeme.

2. Höhere Spannung, geringere Verluste: Die Übertragung erfolgt mittels Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) in Spannungsumrichter-Technologie (VSC). Die Spannungsebene wird auf +/- 525 kV Gleichspannung angehoben, was die Übertragung größerer Leistungen über weite Strecken mit geringeren Verlusten im Vergleich zur früheren 320-kV-Technologie ermöglicht.

3. Zuverlässigkeit im Fokus: Das System nutzt eine symmetrische Bipol-Schaltung mit dediziertem metallischem Rückleiter. Diese Konfiguration erhöht die Verfügbarkeit erheblich, da sie den Weiterbetrieb mit halber Leistung (1 GW) ermöglicht, selbst wenn an einem Pol gewartet oder eine Störung behoben werden muss. Dies ist entscheidend, um den Ertrag der teuren Offshore-Anlagen zu maximieren.

Dieser technologische Wandel führt zu erheblichen Vorteilen: Die Übertragung der doppelten Leistung pro System halbiert die Anzahl der benötigten Plattformen, Kabeltrassen und Anlandungspunkte für eine bestimmte Gesamtkapazität. Dies minimiert den Flächenbedarf auf See und an Land sowie die Eingriffe in marine und terrestrische Ökosysteme.

Von der Fläche zum Netz: Die Meisterleistung der Planung

Der Weg vom Windpark zur Steckdose wird in Deutschland durch ein komplexes Zusammenspiel regulatorischer und planerischer Instrumente koordiniert.

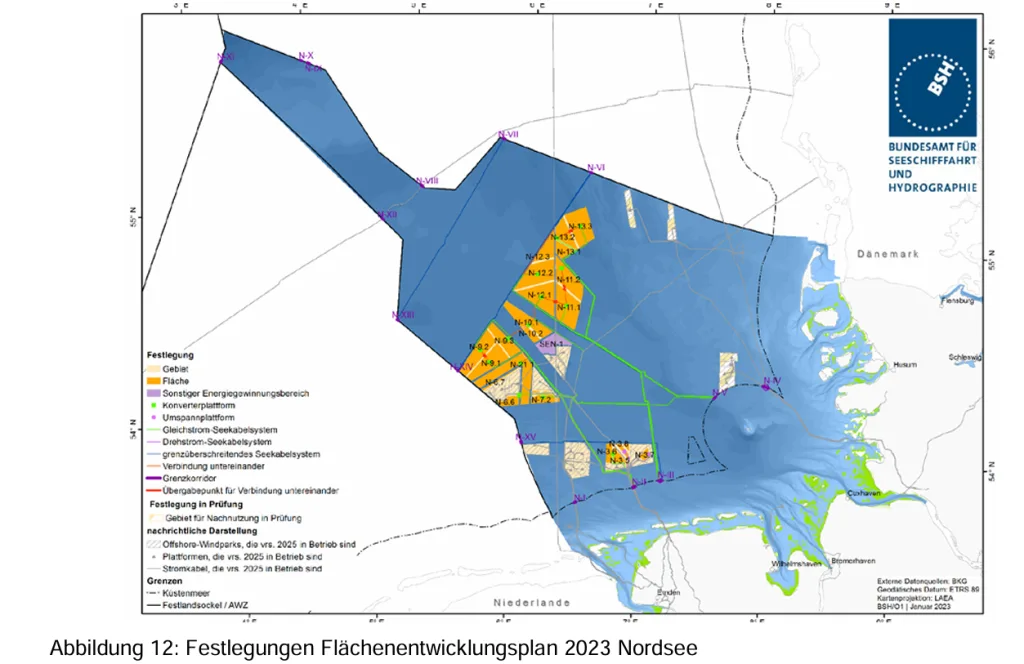

Die Grundlage bilden der Flächenentwicklungsplan (FEP), erstellt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), und der Netzentwicklungsplan (NEP) der ÜNB. Der FEP legt die Gebiete und Flächen für Offshore-Windenergie in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) fest und bestimmt die zeitliche Reihenfolge der Ausschreibungen und Inbetriebnahmen.

Der FEP 2023 hat Flächen in der Nord- und Ostsee mit einer Gesamtleistung von circa 36,5 GW festgelegt, um die gesetzlichen Ausbauziele bis 2030 zu erreichen. Das übergeordnete Ziel ist dabei stets, einen Gleichlauf zwischen dem Ausbau der Windenergieanlagen auf See (WEA) und der zugehörigen Anbindungssysteme zu gewährleisten, um Leerstand auf den Leitungen und damit verbundene Kosten zu vermeiden.

Die ÜNB wiederum sind nach dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 12b Abs. 1 S. 4 Nr. 7 EnWG) verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau der Offshore-Netzanbindungssysteme (ONAS) im NEP darzustellen.

Die Vision des vermaschten Meeres

Ein besonderes Highlight im aktuellen NEP 2037/2045 (2023) ist die erstmalige Betrachtung der nationalen Offshore-Vernetzung. Hierbei handelt es sich um seeseitige Verbindungen zwischen den ONAS. Diese zusätzliche Übertragungskapazität kann als flexibler Bypass genutzt werden, um das landseitige Übertragungsnetz zu entlasten und somit Redispatch-Eingriffe zu minimieren. Die nationale Offshore-Vernetzung gilt als netzdienliche und kosteneffiziente Maßnahme zur Minimierung weiträumiger Netzengpässe.

Ergänzend dazu untersucht Deutschland aktiv die internationale Offshore-Vernetzung. Ziel ist die Verbindung der deutschen AWZ mit den Netzen der Anrainerstaaten in Nord- und Ostsee, um zusätzliche Handelskapazitäten zu erschließen und die sozioökonomische Wohlfahrt in Europa zu erhöhen. Ein konkretes Beispiel für diese grenzüberschreitende Kooperation ist das innovative Projekt „Bornholm Energy Island“ (BEI) von 50Hertz und dem dänischen Netzbetreiber Energinet. Dieses hybride System soll 3 GW Offshore-Windparkerzeugung integrieren und den grenzüberschreitenden Handel im EU-Strombinnenmarkt erweitern.

Die harte Realität: Kampfmittel, Korridore und Konflikte

Trotz der klaren Vision und der fortschrittlichen Technologie ist die Umsetzung des Offshore-Ausbaus ein Wettlauf gegen zahlreiche Herausforderungen:

Logistische Giganten und knappe Ressourcen

Die Realisierung einer hohen Anzahl von ONAS in kurzer Zeit stellt eine enorme Herausforderung für den Herstellermarkt, die Logistik und die Genehmigungsverfahren dar. Dies betrifft insbesondere die immer länger werdenden see- und landseitigen Kabeltrassen und die damit verbundenen Planungs-, Genehmigungs- sowie Errichtungszeiten. Der Bau von Offshore-Systemen erfordert spezielle Ressourcen wie Kabelleger, Spezialschiffe und geschultes Personal, die nur begrenzt verfügbar sind. Um diese Engpässe zu mildern, haben die ÜNB langfristige Rahmenverträge im Wert von rund 30 Milliarden Euro abgeschlossen, um die dringend benötigten Produktionskapazitäten und Investitionen in Europa zu sichern.

Der enge Raum: Naturschutz und Trassenkonflikte

Aktuell schreitet die Umsetzung jedoch voran: Die Produktion der 525-kV-Kabel für Projekte wie BalWin 4 und LanWin 1 hat begonnen, und für die Offshore-Plattform BalWin4 erfolgte bereits der erste Stahlschnitt. Erste 2-GW-Systeme sollen Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen (BalWin4 2029, LanWin1 2030).

Der begrenzte Raum, insbesondere im Küstenmeer, und die Notwendigkeit, Trassen zu bündeln, führen zu lokalen und regionalen Belastungsgrenzen, was teils zu Ablehnung des weiteren Ausbaus führt. Die ÜNB sind zwar gesetzlich verpflichtet, Bündelungsoptionen für neue DC-Netzausbaumaßnahmen zu prüfen, doch die Festlegung konkreter Trassenverläufe obliegt den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren. Schematische Darstellungen im NEP treffen keine Aussagen über spätere Trassenverläufe.

Hinzu kommen strenge Umweltauflagen:

• Schallschutz: Zur Vermeidung erheblicher Störungen der lokalen Schweinswalpopulation, insbesondere während der sensiblen Zeit von Mai bis August, müssen bei Rammarbeiten wirksame technische Schallminderungsmaßnahmen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik eingesetzt werden.

• Wärmeentwicklung: Beim Verlegen der Seekabel muss das sogenannte 2 K-Kriterium eingehalten werden. Dies bedeutet, dass die maximal tolerierbare Temperaturerhöhung des Sediments 2 Grad Kelvin in 20 cm Sedimenttiefe nicht überschreiten darf, um die Meeresumwelt zu schützen. Allerdings ist eine stärkere Erwärmung zulässig, wenn sie nicht länger als zehn Tage pro Jahr andauert oder weniger als einen Kilometer Länge der ONAS betrifft.

• Kampfmittel: Die deutsche AWZ gilt als belastet (bis zu 1,3 Mio. t in der Nordsee, 0,3 Mio. t in der Ostsee), weshalb die Vorhabensträger für die Ermittlung, Erkundung und Beseitigung von Kampfmitteln verantwortlich sind.

Ausblick: Die Zukunft ist vernetzt

Der deutsche 2-GW-Standard ist ein klares Bekenntnis dazu, dass die Energiewende nur durch Skalierung und Standardisierung gelingen kann. Die im Standard angelegte Fähigkeit zu zukünftigen vermaschten Offshore-Netzstrukturen (MTDC-Readiness) positioniert die aktuellen Projekte als essenzielle Bausteine für das zukünftige europäische Energiesystem.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Strom-Giganten aus der Tiefe wird nicht nur die Klimaziele in Deutschland sichern, sondern auch die europäische Technologiebasis stärken und die Versorgungssicherheit des gesamten Kontinents erhöhen. Die Nordsee ist auf dem besten Weg, zum grünen Kraftwerk Europas zu werden.

Der Netzausbau auf See ist ein komplexes Meisterwerk aus Politik, Innovation und Logistik. Der neue 2-GW-Standard bietet die notwendige Power und Effizienz, um die grünen Energiemengen an Land zu bringen und so die Ära der fossilen Brennstoffe endgültig hinter uns zu lassen.

Diskutiert in den Kommentaren und teilt den Artikel in euren sozialen Netzwerken!

Quellen:

Offshore-Netzentwicklung | Netzentwicklungsplan

EnWG – nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Flächenentwicklungsplan 2023 für die deutsche Nordsee und Ostsee

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 24. Oktober 2025.

Schreibe einen Kommentar