Kann Carbon Capture and Storage (CCS) den Klimawandel wirklich aufhalten? Der Artikel untersucht, wie CCS sich in Politik und Industrie etabliert, welche Hürden und Chancen bestehen und was die zunehmende Hoffnung auf diese Technologie für Gesellschaft, Umwelt und die globale Klimapolitik bedeutet.

Inhaltsübersicht

EinleitungVom Nischenprojekt zur Klimapolitik: CCS im Wandel

Die Technik hinter dem Versprechen: Herausforderungen und Vergleiche

Gesellschaft, Ökologie und Politik: Die Nebenwirkungen der CO2-Speicherung

Was fehlt im CCS-Drehbuch? Eine meta-analytische Zukunftsbetrachtung

Fazit

Einleitung

Viele Staaten und Industriezweige setzen auf Carbon Capture and Storage (CCS) als einen letzten Joker gegen die Erderhitzung. Während CO2 weiterhin in rauen Mengen ausgestoßen wird, wachsen die Erwartungen an die Fähigkeit von CCS, Zeit im Klimawettlauf zu verschaffen—trotz fortlaufender Kontroversen. Die Debatte bewegt sich dabei zwischen nüchternen Fakten, politischen Hoffnungen und ungelösten Risiken. Was kann CCS tatsächlich leisten, wo liegen seine natürlichen Grenzen, und warum ist der Blick hinter die Schlagzeilen wichtiger denn je? Dieser Artikel liefert einen faktenbasierten, kritischen Überblick über die Rolle von CCS in der internationalen Klimastrategie und beleuchtet technologische, gesellschaftliche und politische Aspekte.Vom Nischenprojekt zur Klimapolitik: CCS im globalen Wandel

Carbon Capture and Storage (CCS) war einst ein Nischenprojekt, ist aber heute zentraler Bestandteil internationaler Klimastrategien. Noch 2019 lag die weltweite jährliche CO2-Speichermenge bei rund 40 Millionen Tonnen — 2024 werden erstmals über 100 Millionen Tonnen CO2 jährlich gespeichert (IEA, 2023). Obwohl das nur rund 0,25 % der globalen CO2-Emissionen entspricht, nimmt die Dynamik spürbar zu und mobilisiert Regierungen, Industrie und Forschung weltweit.

CCS weltweit: Von Pilotprojekten zu Skalierung

Erste CCS-Pilotanlagen entstanden seit den 1990er-Jahren, etwa in Norwegen, Kanada und den USA. Inzwischen sind die Kapazitäten rasant gewachsen. Die fünf führenden Länder beim jährlichen CO2-Einschluss 2024 sind:

- USA – Marktführer mit 40 % der globalen CO2-Speicherung dank großer industrieller Anlagen und Fokus auf Chemie, Zement und Energie.

- China – Starkes Wachstum, vor allem im Kohle- und Energiesektor.

- Norwegen – Pionier mit Offshore-Speicherprojekten wie “Northern Lights”.

- Vereinigtes Königreich – Setzt auf CCS in Wasserstoff und Industrieknoten.

- Kanada – Fortschrittliche Politik, starke Förderung im Öl-/Gassektor.

Branchen wie Zement, Stahl, Chemie und die Energieerzeugung sind die Hauptakteure (KIT, 2024). In über 30 Ländern ist CCS inzwischen Teil offizieller Klimapläne und zur Erreichung ambitionierter Netto-Null-Ziele vorgesehen (Global CCS Institute, 2024).

Einordnung, Limitationen und Ausblick

Der Ausbau der Infrastruktur, politische Unterstützung und sinkende Kosten entscheiden über die Zukunft von CCS. Bisherige Speicherzahlen reichen bei weitem nicht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Doch viele Regierungen – allen voran die USA, China und Norwegen – haben CCS mittlerweile als Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz und die Energiewende anerkannt (FAZ, 2024).

Nächstes Kapitel: Die Technik hinter dem Versprechen – Welche technologischen Hürden CCS meistern muss und wie sie sich mit anderen CO2-Speicherlösungen messen lassen. Für Visualisierung: Idealerweise eine Infografik zu globalen CCS-Speichermengen und führenden Ländern.

Die Technik hinter dem Versprechen: CCS – Hürden, Risiken und Vergleich mit Alternativen

Carbon Capture and Storage (CCS) verspricht, schwer vermeidbare Emissionen dauerhaft zu eliminieren – doch hinter dem globalen Aufbruch stehen erhebliche technische und wirtschaftliche Hürden. Der Transport von CO2 erfordert spezielle Infrastruktur: Pipeline-Leitungen, Kompressoren und Überwachungssysteme erhöhen sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten. Ein prominentes Risiko ist die Leckage bei der geologischen Speicherung. Studien zeigen, dass bei sorgfältig ausgewählten Standorten die Leckagerate langfristig unter 0,01 % pro Jahr liegen kann, aber nicht ausgeschlossen werden kann – mit potenziellen ökologischen Folgen (Umweltbundesamt, 2024).

Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit im Vergleich

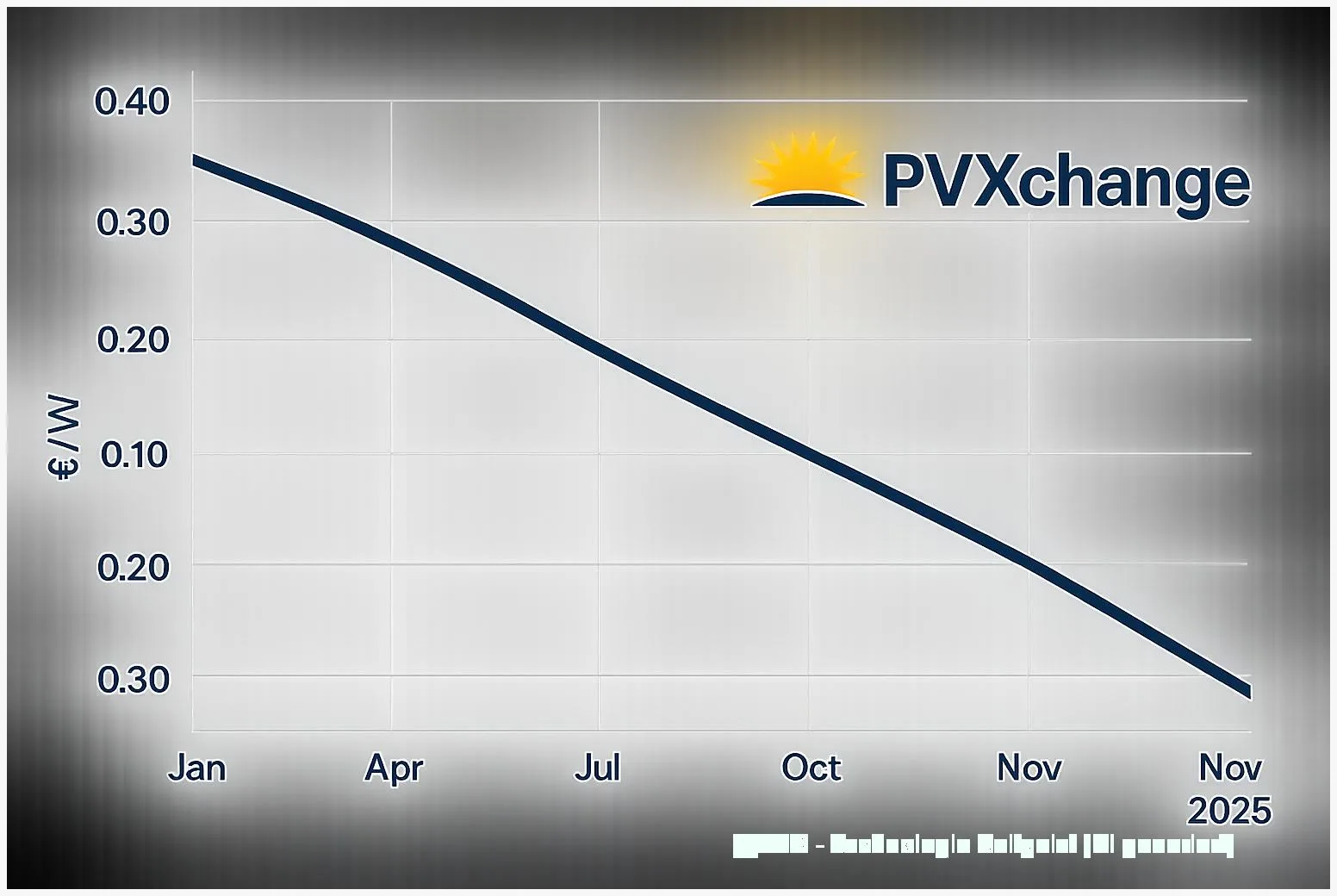

- CCS: CO2-Abscheidung und -Speicherung erhöhen den Energiebedarf von Anlagen um 15–40 %. Die Kosten liegen laut IEA und Umweltbundesamt (2024) bei 80–130 EUR pro Tonne CO2 – deutlich günstiger als Direct Air Capture, aber deutlich teurer als viele Effizienzmaßnahmen.

- Erneuerbare Energien: Vermeiden Emissionen direkt, sind heute meist günstiger als CCS (z.B. neue Solaranlagen: 30–60 EUR/Tonne CO2-Vermeidung).

- Direct Air Capture (DAC): Technisch machbar, aber aktuell noch 200–400 EUR/Tonne CO2 (Stand 2023).

Die Skalierbarkeit von CCS ist durch Standortverfügbarkeit für Speicher, Genehmigungsverfahren und gesellschaftliche Akzeptanz limitiert. Ein stabiler CO2-Preis ab 100 EUR/Tonne, staatliche Förderung und regulatorische Klarheit sind laut Experten (UBA, CATF, 2024) entscheidend für den Ausbau (CATF, 2024).

Technische Durchbrüche und Policy-Wendepunkte

Fortschritte in der CO2-Abscheidung könnten die Energieverluste halbieren; digitale Monitoring-Systeme mindern Leckagerisiken. Die EU prüft neue Förderregime, die CCS-Anlagen wirtschaftlich attraktiver machen könnten. Dennoch: CCS kann nur als Baustein im Klimaschutz wirken, wo Alternativen fehlen. Ein Schaubild zu Transportketten, Kosten und Leckagerisiken empfiehlt sich als Visualisierung.

Nächstes Kapitel: Gesellschaft, Ökologie und Politik – Welche versteckten Nebenwirkungen birgt die CO2-Speicherung für Umwelt und Gesellschaft? Fakten und Kontroversen im Überblick.

Gesellschaftliche, ökologische und politische Nebenwirkungen der CO2-Speicherung: Chancen, Blockaden und kritische Fragen

Carbon Capture and Storage (CCS) gilt als Hoffnungsträger im Klimaschutz, doch die gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Folgen für Speicherregionen sind umstritten. Während CCS neue Arbeitsplätze, Infrastruktur und Investitionen verspricht, bestehen Ängste vor Umweltrisiken und Akzeptanzproblemen vor Ort. In Norwegen oder den Niederlanden führten CCS-Projekte wiederholt zu lokalen Widerständen aufgrund von Sorgen um Grundwasser, Erdbeben und langfristige Verantwortung [Umweltbundesamt, 2024].

Bilanzen vor Ort: Akzeptanz, Jobs und Umweltaspekte

- Akzeptanz: Studien zeigen, dass Vertrauen in Behörden und Transparenz zu Monitoring, Haftung und Notfallplänen entscheidend sind [Carbon Brief, 2023].

- Arbeitsplätze: CCS-Cluster schaffen Hightech-Arbeitsplätze, haben aber begrenzte Multiplikator-Effekte im Vergleich zu den Branchen erneuerbarer Energien [Global CCS Institute, 2024].

- Umwelt: Risiken für Grundwasser und lokale Ökosysteme bestehen, sind aber laut Erfahrungswerten bei engen regulatorischen Vorgaben bislang selten aufgetreten. Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz bleiben laut Experten zentrale Herausforderungen [Umweltbundesamt, 2024].

Blockiert CCS echte Emissionsvermeidung?

CCS kann als “Klimapflaster” wirken, wenn es für Industrien ohne Alternativen eingesetzt wird. Kritiker warnen jedoch davor, dass die Technologie politische Langfristziele zur eigentlichen Emissionsreduktion verwässert. Die Internationale Energieagentur (IEA) und aktuelle Metastudien zeigen: CCS in Klimastrategien ergänzt Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien, sollte diese aber nicht ersetzen [IEA, 2023]. Praktische Erfahrungen aus den Niederlanden und Kanada deuten darauf hin, dass starke Emissionsziele, ein hoher CO2-Preis und klare Governance nötig sind, um “Lock-in”-Risiken und Greenwashing zu vermeiden [IEA, 2023].

Nächstes Kapitel: Was fehlt im CCS-Drehbuch? Eine meta-analytische Zukunftsbetrachtung – wo Forschung, Gesellschaft und Politik nachschärfen müssen. Visualisierungsvorschlag: Karte von Proteststandorten oder Tabelle zu Pro/Contra-Argumenten für CCS-Regionen.

Was fehlt im CCS-Drehbuch? Eine meta-analytische Zukunftsbetrachtung

Carbon Capture and Storage (CCS) ist ein Hoffnungsträger, doch der Blick in die Zukunft offenbart: Die entscheidenden Details liegen oft verborgen im Zusammenspiel technischer, ethischer und systemischer Faktoren. Wäre die CCS-Debatte ein Science-Fiction-Roman, so wären es vermutlich nicht spektakuläre Leckagen oder Katastrophen, sondern leise, unterschätzte Effekte – etwa komplexe Wechselwirkungen im Klimasystem oder unerwartete sozio-ökonomische Folgen – die das Ende mitentscheiden.

Meta-Analyse: Black-Swan-Risiken und Systemeffekte

Moderne Klimamodelle wie das CESM zeigen, dass CO2-Speicherung unerwartete Rückkopplungen im Erdklimasystem auslösen kann – etwa das plötzliche Auftreten von Ozean-Polynjas, die den CO2-Haushalt regional massiv beeinflussen (AGU Journals, 2021). Solche Black-Swan-Ereignisse sind selten, aber oft folgenschwer. Ethische Metastudien warnen: Besonders die Langzeiteffekte von CCS – jenseits heutiger Überwachungszeiträume – sind schwer kalkulierbar und werden politisch wie wissenschaftlich oft ausgeblendet.

Algorithmische Klimapolitik: Utopie, Risiko oder Beides?

Würde ein fehlerfreier Algorithmus ohne Interessenkonflikte CCS-Entscheidungen lenken, könnten Zielkonflikte wie Kosten gegen Risiko oder soziale Gerechtigkeit systematisch abgewogen werden. Doch Metastudien betonen: Die besten Ergebnisse ergeben sich immer aus der Kombination unterschiedlicher Klimaschutz-Technologien und der gesellschaftlichen Mitsprache. Algorithmen riskieren, lokale Realitäten und ethische Dilemmata zu unterschätzen – eine Gefahr, wenn kurzfristige Effizienz langfristige Folgen verdrängt.

Zukunftsvision: Ein Schaubild, das algorithmische versus menschliche Entscheidungslogik bei CCS visualisiert, würde die Unsicherheiten und möglichen Konsequenzen für die Energiewende anschaulich machen. Metafiktion bleibt wichtig: Die eigentliche Handlung spielt im Schatten der Nebenfiguren – und sie bestimmen das Finale!

Fazit

CCS bleibt eine von mehreren technologischen Optionen im Klimaschutz – mit enormen Chancen, aber auch hohen Risiken und Unsicherheiten. Entscheidend wird sein, ob CCS als Ergänzung zur Emissionsvermeidung genutzt oder als Ausrede missbraucht wird. Technische, politische und gesellschaftliche Faktoren werden bestimmen, welches Gewicht CCS künftig erhält. Die Debatte zeigt: Technologie allein löst das Klimaproblem nicht, sondern verlangt eine kluge, ausgehandelte Balance zwischen Innovation, Verantwortung und Gemeinschaftsinteresse.Diskutiere mit: Wie ehrlich ist der Umgang mit CCS in der Klimadebatte? Teile deine Meinung unten in den Kommentaren.

Quellen

IEA CCS Report 2023Global CCS Institute: Global Status Report 2024

KIT: Kohlendioxidabscheidung und geologische Speicherung (CCS)

FAZ: CCS-Strategie in Europa

Carbon Capture and Storage | Umweltbundesamt

CO₂-Abscheidung und Speicherung: Was wir aus bisherigen CCS-Projekten lernen können | CATF

Carbon Capture and Storage (CCS): Definition, Vorteile, Herausforderungen | First Climate

Carbon Capture and Storage | Umweltbundesamt

CCS’ key challenge: Public acceptance | Carbon Brief

CCUS in clean energy transitions | IEA

Global Status of CCS 2024 | Global CCS Institute

An Unprecedented Set of High‐Resolution Earth System Simulations for Understanding Multiscale Interactions in Climate Variability and Change

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/18/2025

Schreibe einen Kommentar