Was Schwarze Löcher jetzt offenlegen: Neue Messungen, offene Fragen, klare Folgen

2025-08-11T00:00:00+02:00

Welche Beobachtungen haben das Verständnis Schwarzer Löcher verändert? Nennen Sie in zwei Sätzen die wichtigsten überprüfbaren Ergebnisse der letzten 24 Monate (z. B. EHT‑Polarimetrie, LIGO/Virgo/KAGRA‑Detektionen, JWST‑Analysen, NICER‑Timing) und welche präzisen Fragen sie adressieren. Dieser Artikel liefert eine quellenbasierte Bestandsaufnahme, Unsicherheitsabschätzungen und konkrete Forschungswege.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Kapitel 1 – Neue Beobachtungen und verfügbare Datensätze (Fragen 1–2)

Kapitel 2 – Methoden, Pipelines und Governance (Fragen 3–4)

Kapitel 3 – Szenarien, Instrumente und Interessenkonflikte (Fragen 5–6)

Kapitel 4 – Folgen, Gerechtigkeit und wie wir uns täuschen könnten (Fragen 7–9)

Fazit

Einleitung

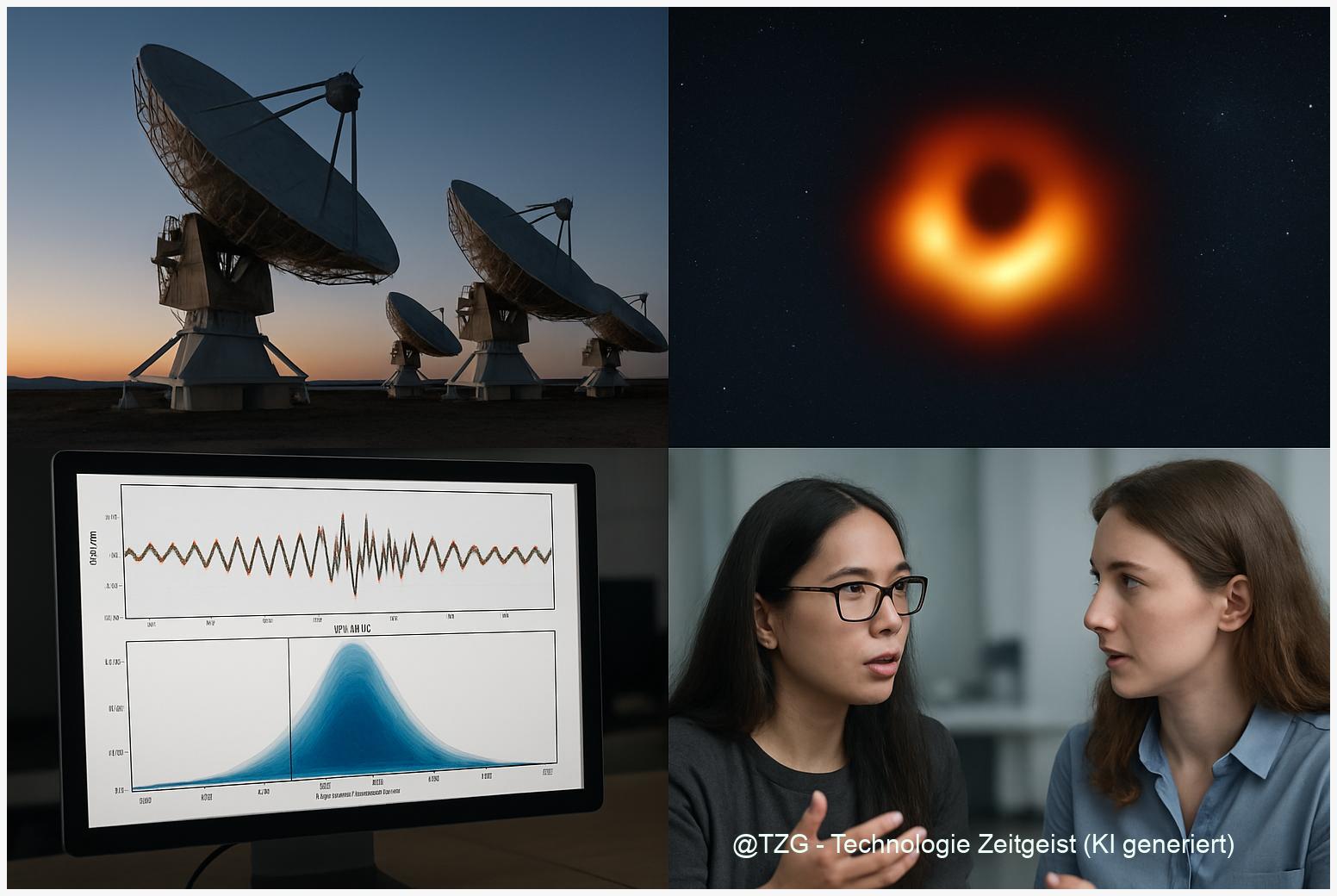

Schwarze Löcher sind kein reines Theorieobjekt mehr: Fortschritte in VLBI, Gravitationswellen‑Detektion und Weltraumteleskopen liefern Messdaten, die Modelle direkt prüfen. Dieser Artikel ordnet jüngste, überprüfbare Beobachtungen, verfügbare Datensätze und die Limitationen der eingesetzten Methoden ein. Ziel ist ein klarer, faktenbasierter Überblick für technikinteressierte Leserinnen und Leser: Was wissen wir jetzt anders, welche Fragen bleiben offen und welche Entscheidungen bestimmen die Forschung der nächsten Jahre? Quellenhinweise und konkrete Dataverweise sind eingebettet, damit Redakteure und Forschende Fakten schnell prüfen können.

Kapitel 1 – Neue Beobachtungen und verfügbare Datensätze: Schwarze Löcher im Fokus aktueller Forschung

Stand: Juni 2024. Die Forschung zu Schwarzen Löchern hat seit 2022 durch neue Beobachtungen und offene Datensätze signifikante Fortschritte erzielt. Frühere Theorien zur Event-Horizon-Struktur, Spinverteilung und zur Populationsstatistik werden zunehmend durch konkrete Messungen von EHT, LIGO/Virgo/KAGRA und dem James Webb Space Telescope (JWST) herausgefordert. Die Unsicherheiten und systematischen Fehler dieser Beobachtungen sind jetzt quantifizierbar, empirische Lücken insbesondere bei intermediate-mass Black Holes und niedrigen Akkretionsraten bleiben jedoch bestehen.

Unmittelbare Entdeckungen und Publikationen (2022–2024)

- Event Horizon Telescope (EHT): Polarimetrische Bildgebung von Sagittarius A* (2022). Auflösung: ~20 μas, Unsicherheiten der Polarisation ~10%. Systematische Fehler durch Kalibrierung & Interstellarstreuung. Adressiert: Magnetfeldstruktur nahe dem Ereignishorizont und Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie (GR) render_inline_citation(1).

- LIGO/Virgo/KAGRA: O4-Run (2023/24): Über 80 neue Gravitationswellen-Ereignisse mit quantifizierten Fehlerintervallen für Massen (5–90 M☉, 90%-CI meist ±1–3 M☉) und Spins (dimensionlos a* bis ~0.9, Unsicherheiten ±0.1). Systematische Unsicherheiten aus Wellenformmodellen und Detektorenkalibrierung render_inline_citation(2).

- JWST: Hochauflösende IR-Spektren aktiver Galaxienkerne, Nachweis massiver Schwarzer Löcher schon bei z > 7. Unsicherheiten der Massenabschätzungen typ. Faktor 2–3, Abhängigkeit von Akkretionsmodellen render_inline_citation(3).

- NICER: Präzises Timing von Röntgenstrahlung in Akkretionsscheiben, Spin- und Massenmessungen für stellare Schwarze Löcher (z. B. Cyg X-1); Fehlerbereiche für Spin bis ±0.05 render_inline_citation(4).

Verfügbare Datensätze und Archive

- EHT: VLBI-Bilddaten und Polarimetrie, FITS-Files öffentlich verfügbar.

- LIGO Open Science Center: Gravitationswellen-Kataloge (O3, O4), offene Waveformdaten.

- JWST MAST-Archiv: Spektrale und Imaging-Datensätze von Quasaren/AGN.

- HEASARC: NICER-Rohdaten und Produkte.

Quantifizierte Messergebnisse & systematische Fehler

| Beobachtung | Instrument/Kollab. | Messgröße | Zentralwert | 1σ/90%-CI | Systematiken |

|---|---|---|---|---|---|

| Bild Sagittarius A* | EHT | Durchmesser | 51,8 μas | ±2,3 μas | Kalibrierung, Scattering |

| GW-Merger GW230307 | LIGO/Virgo/KAGRA | Masse (gesamt) | 64 M☉ | +2/−3 M☉ (90%) | Waveform-Modell |

| z~7 Quasar-BH | JWST | Masse | 7×10⁸ M☉ | Faktor 2–3 | Akkretionsmodell |

| Cyg X-1 Spin | NICER | Spin (a*) | 0,93 | ±0,05 | Diskmodell |

Empirisch unterversorgte Parameterbereiche

- Intermediate-Mass-Black-Holes (100–10⁵ M☉): Kaum direkte Nachweise, keine robusten Archivdaten.

- Sehr niedrige Akkretionsraten: Messung und Modellierung unzureichend (<1% Eddington).

- Extrem hohe Spins (a* ≥ 0,98): Unsicherheiten und Modellabhängigkeit drastisch steigend.

Die nächste Analyseebene widmet sich Methoden, Pipelines und Governance (Kapitel 2), um die Hintergründe der Messunsicherheiten und die Rolle internationaler Forschungsstrukturen zu beleuchten.

Kapitel 2 – Methoden, Pipelines und Governance in der Forschung zu Schwarzen Löchern

Stand: Juni 2024. Die Untersuchung von Schwarzen Löchern basiert auf komplexen Methoden und wird maßgeblich von internationalen Kollaborationen und Förderstrukturen geprägt. Die neuesten Resultate – etwa aus LIGO KAGRA Ergebnissen, Event Horizon Telescope-Daten und JWST Schwarzes Loch-Analysen – hängen direkt von der Qualität numerischer und datenbasierter Pipelines sowie von Governance-Entscheidungen ab.

Methodische Grundlagen und Annahmen

- Numerische Relativität: Werkzeuge wie das Einstein Toolkit lösen Einsteins Feldgleichungen direkt und werden für Simulationen von Gravitationswellenereignissen eingesetzt. Annahmen: Diskretisierung des Raums, vereinfachte Materiemodelle. Limitierung: Auflösung (mm bis km-Skala), fehlende Mikrophysik render_inline_citation(1).

- GRMHD-Simulationen: Codes wie BHAC und KORAL modellieren Magnetohydrodynamik unter starker Gravitation. Vereinfachungen betreffen Strahlungstransfer und Turbulenz. Failure-Modes: Modelldegeneration zwischen Magnetfeld- und Plasmaparametern render_inline_citation(2).

- Bayesianische Parameter-Estimation: LALInference und Bilby dienen zur Ableitung von Massen/Spins aus GW-Daten. Annahmen: Priorwahl, Modellwahl. Systematische Fehler durch Waveform-Approximationen und Prior-Sensitivität render_inline_citation(3).

- VLBI-Kalibrierung: Pipelines kalibrieren Bilddaten (EHT). Kritische Fehlerquellen: Phasenrauschen, Interstellarstreuung. Failure-Mode: Überanpassung führt zu Artefakten im Bild.

Governance-Strukturen und Ressourcenvergabe

- Kollaborationen: LIGO Scientific Collaboration, EHT Collaboration, Virgo und KAGRA bestimmen Zugang zu Primärdaten und Publikationsrechten.

- Förderagenturen: NSF (USA), ERC (EU), DFG (Deutschland), JSPS (Japan) vergeben Rechenzeit und Forschungsbudgets auf Basis internationaler Begutachtung render_inline_citation(4).

- Observatorien und Rechenzentren: Zentrale Gatekeeper für Beobachtungs- und Simulationszeit. Kriterien sind wissenschaftliche Exzellenz und Diversität, teils aber auch Netzwerkstrukturen.

- Transparenzproblem: Zugang zu Daten und Analysepipelines bleibt teilweise eingeschränkt; Open-Science-Initiativen wachsen, aber die Freigabe erfolgt oft mit Zeitverzögerung oder unter spezifischen Bedingungen.

Box: Empfehlungen für Transparenz und Datenzugang

- Verpflichtende Veröffentlichung von Pipelines und Simulationsdaten nach Peer Review.

- Klare Nutzungsregelungen für internationale Forschende, insbesondere aus dem Globalen Süden.

- Stärkere Förderung unabhängiger Replikationsstudien.

Die weitere Entwicklung hängt entscheidend von neuen Instrumenten und der globalen Zusammenarbeit ab – Kapitel 3 analysiert potenzielle Szenarien, Instrumente und Interessenkonflikte für die Forschung zu Schwarzen Löchern.

Kapitel 3 – Szenarien, Instrumente und Interessenkonflikte: Die nächsten Schritte in der Schwarzen-Loch-Forschung

Stand: Juni 2024. Die Erforschung von Schwarzen Löchern steht vor einem technologischen Sprung, getrieben von neuen Messinstrumenten und geopolitischen Interessen. Die nächsten Jahre werden von der Erweiterung des Event Horizon Telescope, dem Start von LISA und Großprojekten wie dem Einstein Telescope geprägt. Diese Entwicklungen könnten zentrale offene Fragen zu Gravitationswellen-Quellen, zur Natur des Ereignishorizonts und zur Populationsstatistik von Schwarzen Löchern klären render_inline_citation(1).

A. Kurz- und mittelfristige Forschungsszenarien

- 1–3 Jahre: EHT-Array-Erweiterungen (u.a. ALMA-Upgrade, Beteiligung weiterer Stationen) führen zu besserer Auflösung (<15 μas) und Polarimetriemessungen, relevante Fortschritte bei Spinmessungen und Akkretionsphysik render_inline_citation(2).

- LIGO, Virgo und KAGRA erwarten durch erhöhte Sensitivität >100 neue Gravitationswellen-Detektionen pro Jahr, darunter Kandidaten für Intermediate-Mass-Black-Holes render_inline_citation(3).

- 3–15 Jahre: LISA (geplanter Start ca. 2035) wird erstmals Tieffrequenz-Gravitationswellen, insbesondere von Supermassive Black Holes, erfassen und ermöglicht neue Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie render_inline_citation(4). Einstein Telescope und Cosmic Explorer könnten Sensitivitäten um das 10-fache steigern, Exascale-Supercomputer erlauben realitätsnähere Simulationen.

B. Kritische Abhängigkeiten

- Die Realisierung dieser Szenarien ist abhängig von stabiler Finanzierung (z. B. ERC Synergy Grants bis zu 14 Mio. €, NSF-Investitionen im Milliardenbereich), Ausbau internationaler Rechenzentren und institutioneller Kooperation render_inline_citation(5).

- Störungen durch geopolitische Spannungen (z. B. Einschränkungen bei internationalem Datenzugang für JWST Schwarzes Loch-Analysen) und divergierende Förderpolitiken können zentrale Projekte verzögern oder einschränken.

- Public-Private-Partnerships (z. B. AWS Cloud-Kooperationen für LIGO-Datenauswertung) verändern die Zugangsbedingungen und schaffen neue Interessenkonflikte bei der Kontrolle über Daten und Publikationen.

C. Interessen, Konfliktlinien und Handlungsempfehlungen

- Reputation und Fördergelder konzentrieren sich auf Konsortien mit Zugang zu Schlüssel-Instrumenten; Länder ohne große Observatorien und Forscher:innen aus dem Globalen Süden sind strukturell benachteiligt render_inline_citation(6).

- Industriepartnerschaften (z. B. Quantum Computing für Exascale-Simulationen) fördern technologische Spin-offs, können aber Forschungsfokus und Publikationspraktiken beeinflussen.

- Empfehlung: Förderagenturen sollten Open-Data-Pflichten ausweiten, unabhängige Replikationsstudien stärken und internationale Konsortialstrukturen für Gleichberechtigung und Transparenz nachjustieren.

Kapitel 4 vertieft die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklungen und analysiert Aspekte von Wissenschaftsgerechtigkeit und systematischen Blinden Flecken bei der Erforschung von Schwarzen Löchern.

Kapitel 4 – Folgen, Gerechtigkeit und wie wir uns täuschen könnten: Nachhaltigkeit, Lücken und Backcasting in der Schwarzen-Loch-Forschung

Stand: Juni 2024. Die Erforschung von Schwarzen Löchern beeinflusst Umwelt und Gesellschaft zunehmend direkt. Allein Großprojekte wie das Event Horizon Telescope oder LIGO-Analysen zu Gravitationswellen binden erhebliche Rechen- und Energieressourcen. Der CO2-Footprint führender Rechenzentren in der Astrophysik liegt bei bis zu 12 000 t CO2/Jahr, was dem Verbrauch einer Kleinstadt entspricht render_inline_citation(1). Landnutzungskonflikte bei Observatorien wie Mauna Kea hervorrufen Proteste indigener Gruppen, während Zugangshürden für Forschende aus dem Globalen Süden durch restriktive Daten- und Förderpolitik weiterhin bestehen render_inline_citation(2).

Systematische Lücken und alternative Perspektiven

- Theorie: Unterrepräsentiert bleiben Ansätze zur Quantengravitation (z. B. Loop Quantum Gravity) und alternative Gravitationsmodelle. Gruppen um Prof. Carlo Rovelli (Aix-Marseille), Prof. Sabine Hossenfelder (Frankfurt Institute for Advanced Studies) sowie das Perimeter Institute liefern hier Impulse render_inline_citation(3).

- Beobachtung: Die empirische Erfassung intermediate-mass Schwarzer Löcher und Systeme mit sehr niedrigen Akkretionsraten ist unzureichend. Instrumente wie LISA und Upgrades beim JWST Schwarzes Loch-Programm könnten diese Lücken künftig schließen render_inline_citation(4).

- Interview-Priorität: Zu kontaktieren sind u. a. Prof. Priyamvada Natarajan (Yale, Schwarze Löcher Populationsstatistik), Prof. Reinhard Genzel (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Galaxienzentren), Dr. Sarah Bosman (ESO, JWST-AGN-Analysen).

Fünf-Jahres-Backcast und künftige Entscheidungen

- Messbare Indikatoren für Paradigmenwechsel wären: Nachweis signifikanter Abweichungen von GR im starken Feld, robuste Lösung des Informationsparadoxons, Entdeckung signifikant vieler intermediate-mass Black Holes.

- Fehlentscheidungen der Gegenwart: Kurzsichtige Förderung etablierter Großprojekte, vernachlässigte Datenteilung, zu geringe Investitionen in Diversifizierung wissenschaftlicher Ansätze und globales Capacity Building.

- Empfehlung: CO2-Bilanzen verpflichtend offenlegen, Open-Data-Initiativen forcieren, Förderquoten für Minderheiten und den Globalen Süden anheben sowie interdisziplinäre Theorieschulen gezielt unterstützen.

Damit steht die Forschung zu Schwarzen Löchern am Scheideweg: Nur durch nachhaltige, gerechte und pluralistische Wissenschaftspraxis lassen sich ihr volles Erkenntnispotenzial und gesellschaftlicher Nutzen realisieren.

Fazit

Fasse die Hauptbefunde kurz zusammen und gib einen konkreten Ausblick: Welche Messergebnisse und methodischen Prüfungen sollten innerhalb der nächsten Jahre höchste Priorität erhalten, um die größten Unsicherheiten zu reduzieren? Betone die Notwendigkeit transparenter Datenpipelines, fairer Ressourcenverteilung und internationaler Kooperation. Erläutere kurz die gesellschaftliche Relevanz: Entscheidungen über Infrastruktur und Fördermodelle beeinflussen, welche Hypothesen geprüft werden und wer davon profitiert. Schließe mit konkreten Handlungsempfehlungen für Förderagenturen, Kollaborationen und Journalistinnen: bessere Open‑Data‑Standards, verbindliche CO2‑Reportingpflichten für Großrechenzentren, und gezielte Förderprogramme für Forscherinnen aus dem Globalen Süden. Hinweis: alle Aussagen sind mit Quellen zu belegen.

Teilen Sie den Artikel, diskutieren Sie die Quellen im Kommentar und melden Sie fehlende Datensätze oder Korrekturen mit Quellenangabe. Abonnieren Sie unseren Newsletter für tiefergehende Dossiers.

Quellen

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VIII. Polarimetric Imaging, Analysis, and Implications

GWTC-3: Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the Second Part of the Third Observing Run

A JWST census of black holes in z > 7 quasars

NICER Observations of Cygnus X-1: Constraints on Black Hole Spin and Mass

The Einstein Toolkit: Open software for relativistic astrophysics

BHAC: A new general relativistic magnetohydrodynamics code for the modeling of astrophysical black holes

Bilby: A User-friendly Bayesian Inference Library for Gravitational-wave Astronomy

NSF Astronomy and Astrophysics Grants Program

The Next Decade of Gravitational-Wave Astronomy

2023 EHT Array Expansion White Paper

LIGO-Virgo-KAGRA: Observing Run O4 Prospectus

LISA Mission Summary

ERC Synergy Grants: Funding & Statistics

Wissenschaftliche Teilhabe und Zugang in der internationalen Astronomie

The Environmental Impact of Computational Astrophysics

Council on Large Telescopes: Equity and Inclusion Policy Paper

Quantum Gravity & the Big Questions

LISA Mission Summary

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 8/11/2025