Wie Betreiber mit gezielten Hebeln, Finanzmodellen und Netzlösungen den Austausch alter WEA profitabel machen

Kurzfassung

29-08-2025 – Was macht Repowering wirtschaftlich? Kurz: sinkende LCOE durch größere Rotoren, stabile Erlöse via CfD/PPAs, zügige Genehmigung und Netzintegration. Wer ersetzt statt repariert, profitiert von höherem Ertrag je Standort, besserer Beleihbarkeit und geringeren OPEX. Diese Analyse zeigt Benchmarks, Finanzierungswege und politische Stellschrauben – mit Quellencheck und klaren Entscheidungskriterien.

Einleitung

Der Business Case: Von CAPEX/OPEX zu LCOE und Beleihbarkeit

Repowering Deutschland ist kein technischer Luxus, sondern ein ökonomischer Hebel: moderne Turbinen erhöhen Jahresertrag pro Standort deutlich und verändern CAPEX-, OPEX- und Beleihungskennzahlen so, dass ein Austausch gegenüber Weiterbetrieb attraktiv wird. Repowering nutzt bestehende Infrastruktur, um Erträge zu steigern und Genehmigungsaufwände zu reduzieren

(BWE) und ist damit zentral für rentable Portfolioentscheidungen (BWE Repowering-Übersicht).

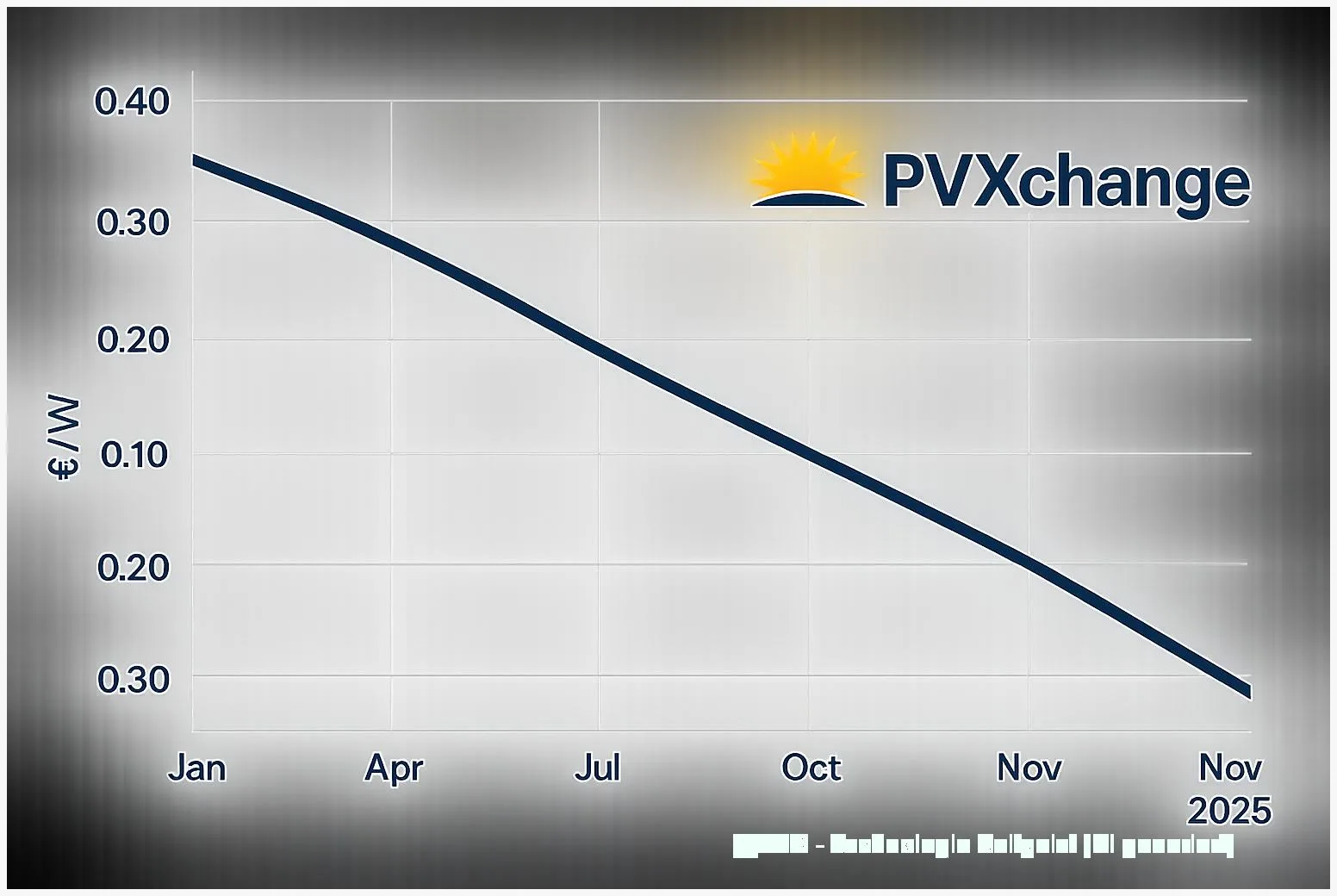

Wie sich Zahlen verschieben

Typische Benchmarks (indikativ, Unsicherheit ±15–20 %): CAPEX für Onshore-Repowering liegen oft im Bereich 700–1 500 €/kW, OPEX zwischen 15–30 €/MWh und resultierende LCOE je nach Vollaststunden und Zins zwischen 40–80 €/MWh (FH Münster Leitfaden). Höhere Vollaststunden (z. B. 2 500 statt 1 500 h/a) reduzieren LCOE proportional; höhere Zinssätze (±2 %-Punkte) können LCOE um 10–25 % erhöhen (FH Münster). Diese Spannen machen Repowering bei guten Standorten wirtschaftlich gegenüber fortlaufender Instandhaltung, die OPEX schrittweise erhöht und Ertrag reduziert.

Ökonomische Hebel, kurz gefasst

- Fördermechanismen/PPA: Contract-for-Difference oder Marktprämien stabilisieren Erlöse und senken Risikoaufschläge.

- Steuerliche Abschreibungen: degressive AfA oder Sonderabschreibungen verkürzen steuerliche Amortisation.

- Kommunale Wertschöpfungsverträge: lokale Zahlungen/Angebote senken Widerstände und erhöhen lokale Zahlungsbereitschaft.

- Netzentgelt-Privilegien/Anschlussreserven: reduzieren Netzausbau-CAPEX und Redispatch-Risiken.

Beleihbarkeit und Bewertungsmethodik

Repowering erhöht den Marktwert von Flächen und Anschlussrechten durch höheren erwarteten Cash‑flow und geringere spezifische Kosten pro MWh. Banken sollten DCF für Basisszenarien mit konservativen Vollaststunden nutzen, Realoptionsanalyse einbauen (Option auf Speicherintegration, spätere Leistungssteigerungen) und Szenariomodellierung für Netzausbau‑Risiken. Relevant ist insbesondere der Residualwert des Netzanschlusses (höhere Strommengen → höherer Beleihungswert) (BWE).

Vergleichsrechnung, vereinfacht: Weiterbetrieb: steigende OPEX (z. B. +5–10 % jährlich) und stagnierende Erträge vs. Austausch: einmaliger CAPEX, aber +30–60 % Ertrag/Anlage bei moderaten Betriebskosten → Nettonutzen meist positiv bei >1 800 Vollaststunden und stabiler Förder- oder PPA‑Unterstützung (FH Münster Leitfaden). Fehllagen: Regionale Abstandsregelungen und Netzanbindung können Amortisationszeit um Jahre verlängern (Fachagentur Wind und Solar).

Die nächste Analyse behandelt detailliert Finanzierung, Erlösmodelle und regionale Rendite.

Finanzierung, Erlösmodelle und regionale Rendite

Repowering Deutschland braucht Kapital und klare Erlösmodelle: nur mit stabilen Preismechanismen und lokalen Beteiligungsstrukturen werden Betreiber den Austausch alter WEA gegenüber Weiterbetrieb wirtschaftlich entscheiden. Stabile Vertrags- und Finanzierungsformen senken Risikoaufschläge und ermöglichen längere Laufzeiten für Investoren

(BWE).

CfD, EEG-Prämien, PPA: Vor- und Nachteile

Contract-for-Difference (CfD) bietet Preissicherheit, reduziert Volatilität und verbessert Beleihungsfähigkeit. In der Praxis sind Two‑Sided‑CfDs oder gezielte Markt‑Floors für Repowering sinnvoll, weil sie Upside- und Downside-Risiken teilen. Eine stabile Mindesteinnahme senkt die Kapitalkosten signifikant

(FH Münster). Corporate PPA mit Floor/Cap stabilisieren Erlöse zusätzlich, eignen sich aber eher für größere Portfolios.

Finanzierungsinstrumente und Übertragbarkeit

- Green Bonds / Kommunal-Anleihen: günstige Refinanzierung für Kommunen und Projektgesellschaften, verbunden mit Reporting-Pflichten.

- Shared‑Ownership & Bürgerbeteiligung: senkt Akzeptanzkosten, erhöht lokale Zahlungsbereitschaft und kann Nachfrage nach lokalem Service schaffen.

- Aggregator-Finanzierungen: bündeln kleine Projekte, schaffen Skaleneffekte bei PPA-Verhandlungen.

Internationale Beispiele liefern Hinweise: UK‑CfD‑Ausschreibungen zeigen, wie Preisstabilität Investoren anzieht; dänische Bürgerbeteiligung demonstriert lokale Akzeptanzgewinne. Übertragbar sind Strukturen, nicht 1:1‑Modelle — deutsche EEG‑ und Beihilferegeln erfordern Anpassungen und klare Aufsichtsvorgaben (BWE).

Regionale Wertschöpfung und Benefit‑Sharing

Repowering generiert lokal realisierbare Mehrwerte: Service-/Wartungsjobs, Refurbishment‑Ketten, Recycling und Ausbildungsplätze. Empirische Leitsätze nennen bandbreitenhafte Effekte: 3–8 Vollzeitäquivalente (FTE) pro 10 MW während Betrieb, einmalige Bau‑ und Tauschjobs deutlich höher (keine belastbare einheitliche Datenlage, regional unterschiedlich) (FH Münster).

Benefit‑Sharing‑Verträge sollten messbare Leistungen enthalten: feste Kommunaldividende (z. B. 0,5–2,0 €/MWh), lokale Beschaffungsquoten (z. B. 20–40 % der Servicekosten), Ausbildungsquoten und Recycling‑Verpflichtungen. Diese Maßnahmen erhöhen Akzeptanz und können Finanzierungskosten um einige 0,1–1,0 %-Punkte senken (regionale Studie; BWE).

Vorheriges Kapitel: Der Business Case: Von CAPEX/OPEX zu LCOE und Beleihbarkeit. Nächstes Kapitel: Genehmigungen, Flächen, Netze: die regulatorische Hebelwirkung.

Genehmigungen, Flächen, Netze: die regulatorische Hebelwirkung

Repowering Deutschland hängt an Regeln für Flächen, Abstände und Netze: eine Änderung hier verkürzt Amortisationszeiten von Jahren auf Monate. Gezielte Vorrangprüfung für Bestandsstandorte und standardisierte Nachweisverfahren beschleunigen Repowering‑Projekte

, wie Branchenleitfäden fordern (BWE).

Flächennutzung, Abstände, Artenschutz

Vorrang‑ und Eignungsgebiete in Landes- und Regionalplänen sind der Hebel Nr. 1. Praktisch heißt das: Priorisierung bestehender WEA‑Standorte (keine Neuprüfung gegen Flächennutzungsbeschränkungen) und pauschale Höhenanpassungen für moderne Rotoren. Artenschutzauflagen sind wichtig, aber größtenteils prozessbeschleunigbar durch standardisierte Gutachten. Raumordnungsinstrumente können Repowering‑Flächen effizienter nutzen

(FH Münster).

Schnell umsetzbare Gesetzesänderungen

- Verbindliche Fristen im BauGB/Immissionsschutzverfahren für Repowering‑Genehmigungen (z. B. max. 6–9 Monate).

- Vorrangprüfung für Bestandsstandorte: automatische Eignungsannahme, sofern keine neue Schutzwürdigkeit vorliegt.

- Standardisierte Schall‑ und Schatten‑Nachweise (zertifizierte Templates) zur Vermeidung einzelner Gutachtenverzögerungen.

- Pauschale Höhenanpassungen per Landesverordnung für Turmhöhen/Rotordurchmesser bei Nachweis ökologischer Unbedenklichkeit.

Netzstabilität, Redispatch und Integration großer WEA

Netzengpässe und Redispatch‑Risiken drücken Beleihungs- und Renditezahlen. Curtailment‑Risiko (Leistung wird reduziert) erhöht erwartete Kapitalkosten. Technische und regulatorische Maßnahmen helfen:

- Bedarfsgerechte Einspeisesteuerung und EinsMan‑Optimierung (Last‑ und Einspeisedaten in Echtzeit).

- Förderung Hybridanschlüsse (Wind+PV+Speicher) am Netzpunkt zur Reduktion von Redispatch‑Ereignissen.

- Flexible Netzkomponenten: regelbare Ortsnetztransformatoren, Netzbooster und gezielte Engpassmanagement‑Kapazitäten.

Konkrete Regelanpassungen im Strommarktdesign und Netzentwicklungsplan (NEP) sind nötig, um Anschlusszuteilungen planbar zu machen; sonst bleiben Repowering‑Investitionen kapitalintensiv und langsam (Bundestag: EEG‑Entwurf).

Für Projektentwickler bedeutet das: Priorisiere Standorte mit gesicherten Anschlussoptionen und bestehenden Flächenrechten; fordere von Entscheidern verbindliche Fristen und standardisierte Prüfverfahren. Vorheriges Kapitel: Finanzierung, Erlösmodelle und regionale Rendite. Nächstes Kapitel: Technik, Datenstandards und lokale Akzeptanz – Entscheidungen robust machen.

Technik, Datenstandards und lokale Akzeptanz – Entscheidungen robust machen

Repowering Deutschland ist dann wirtschaftlich, wenn Austausch die beste Antwort auf Alter, Ertragsverlust und Netzhürden ist. Entscheidend sind fünf Kriterien: erwarteter Ertragszuwachs, Zusatz‑CAPEX, Genehmigungsrisiko, Ausfallzeiten und Lebenszyklus‑Emissionen. Wenn eine neue Anlage >30–50 % mehr Jahresertrag liefert und Genehmigungszeiten verkürzt werden können, verschiebt sich die Bilanz meist zugunsten des Austauschs

(FH Münster).

Wann Repowering vor anderen Maßnahmen?

Pragmatisch ist Repowering vorzuziehen, wenn Software‑Optimierungen oder Rotorblattverlängerungen nicht mindestens die Hälfte des erwarteten Ertragsgewinns einer neuen Turbine erreichen oder wenn die Restlebensdauer der Altanlage < 5 Jahre liegt. Wichtige Opportunitätskosten sind:

- Zusätzlicher CAPEX für Repowering vs. Retrofit (z. B. Neubau 700–1 500 €/kW vs. Retrofit deutlich geringer, aber variabel).

- Produktivitätsverlust durch Ausfallzeiten (Tage–Wochen) während Tauscharbeiten.

- Genehmigungsrisiko: längere Verfahren erhöhen Kapitalkosten und verzögern den Break‑even.

- Lebenszyklus‑Emissionen: LCA‑Pfad muss besser sein als fortgesetzter Betrieb mit höheren O&M‑Aufwand.

Welche Daten fehlen – und wie standardisieren?

Es mangelt an harmonisierter LCA‑Methodik, standardisierten SCADA‑Exports und einheitlichen Schall‑/Schatten‑Gutachten. Notwendig sind:

- SCADA‑Datenstandard: 10‑Minuten‑Aggregationen, SCADA‑Exports mit definierten Feldern (Leistung, Windgeschwindigkeit, Rotorwinkel).

- Harmonisierte LCA nach ISO 14040/44 für WEA‑Lebenszyklen.

- Biodiversitätsmonitoring mit standardisierten Indikatoren und Audit‑Trail.

Skizze: nationale Datenplattform

Eine zentrale Plattform sollte offene APIs, Pseudonymisierung, Benchmark‑Dashboards und Audit‑Trails bieten. Datenmodelle orientieren sich an SCADA‑Standards; Zugriffslevels regeln Betreiber‑, Behörden‑ und Forschungssicht. Transparente, vergleichbare Ertragsdaten reduzieren Informationsasymmetrien bei Investitionsentscheidungen

(TU Berlin, älter).

Stakeholder‑Konflikte entstehen typischerweise zwischen Betreiberkonsortien, Gemeinden, Netzbetreibern und Naturschutz. Erfolgreiche Formate sind Project Charters mit Benefit‑Sharing, verbindliche Kommunikationsfahrpläne, Ombudsstellen und Umweltbeiräte. Beispiele: verbindliche Kommunaldividenden, Ausbildungsquoten und lokale Beschaffungsanforderungen steigern Akzeptanz (FH Münster; BWE‑Leitfaden). Vorheriges Kapitel: Genehmigungen, Flächen, Netze: die regulatorische Hebelwirkung. Nächstes Kapitel: Finanzierung, Erlösmodelle und regionale Rendite.

Schreibe einen Kommentar