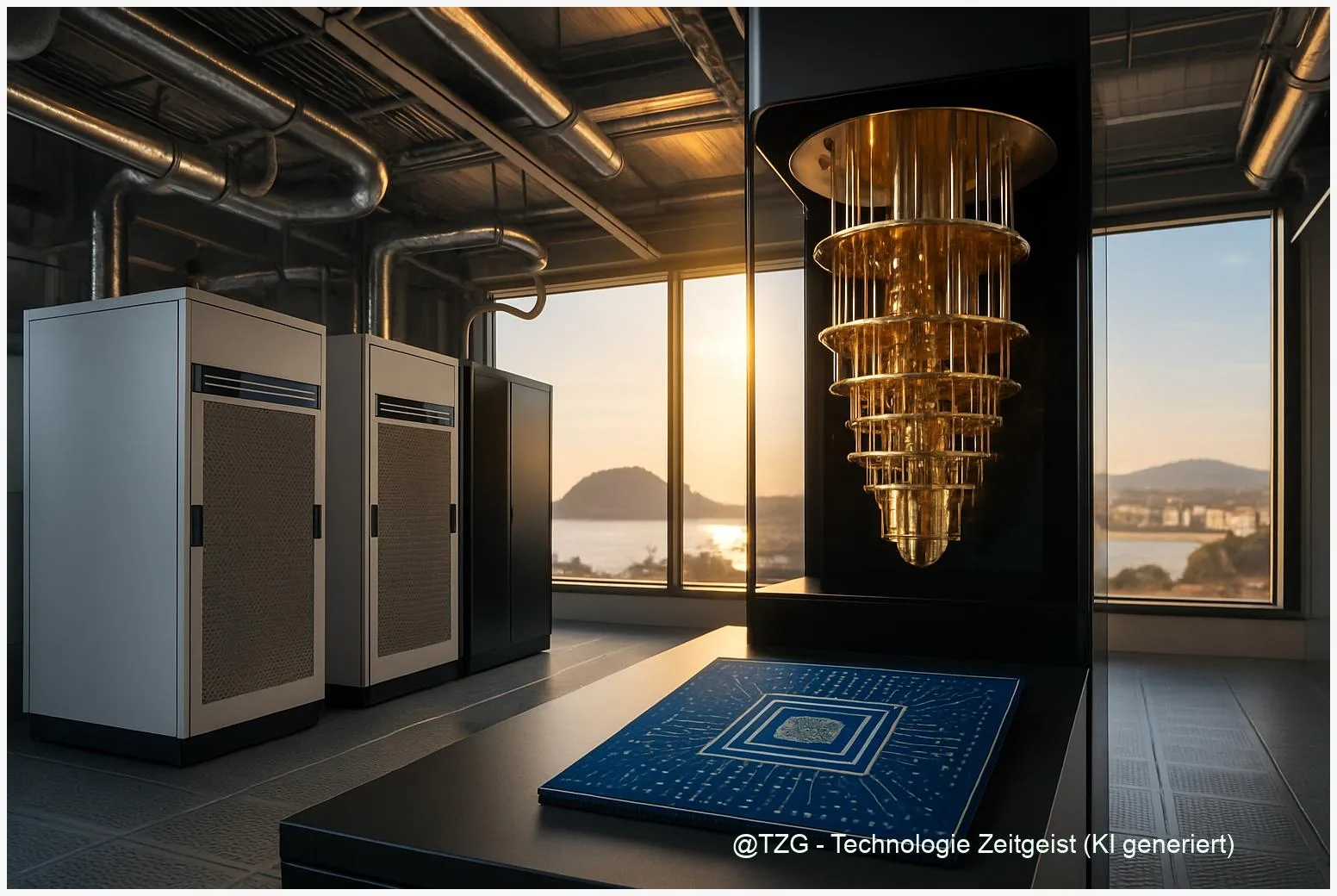

IBM Quantum System Two in San Sebastián: 156 Qubits für Europa

Kurzfassung

IBM hat in San Sebastián das erste IBM Quantum System Two in Europa installiert: ein 156‑Qubit‑System, das Forschung und Industrie vor Ort neuen Zugang zu großskaliger Quantenhardware bietet. Dieser Schritt — IBM Quantum System Two Europa — stärkt die regionale Quanteninfrastruktur, schafft Lernplätze und könnte langfristig Projekte in Energie, Materialforschung und KI befeuern. Operativ bleiben aber Fragen zu Zugang und Performance offen.

Einleitung

Ein 156‑Qubit‑System in der nordspanischen Hafenstadt — das klingt nach Hightech‑Szenario, nicht nach lokaler Politik. Doch genau hier hat IBM gemeinsam mit der Regierung der Autonomen Gemeinschaft Baskenland ein IBM Quantum System Two installiert. Für viele in Europa ist das mehr als ein PR‑Foto: Es ist ein konkreter Ausbau von Quanteninfrastruktur auf kontinentaler Ebene. Die Maschine bietet Forscherinnen, Startups und Unternehmen eine neue Plattform für Experimente, bleibt aber in Bezug auf Zugangsregeln und reale Leistungsdaten erklärungsbedürftig.

Technik & Architektur des Systems

Das installierte System basiert auf IBMs System Two‑Architektur und nutzt einen sogenannten Heron‑Prozessor mit 156 Qubits. System Two ist modular angelegt: Hardware, Kühlung und Steuerung sind so konzipiert, dass zusätzliche Prozessoren später eingebunden werden können. Das Ziel dieses Aufbaus ist Skalierbarkeit — also die Möglichkeit, Rechenleistung schrittweise zu erhöhen, ohne die komplette Infrastruktur neu zu bauen.

Ein wichtiges technisches Detail in den Ankündigungen ist die Angabe, dass das System für bestimmte Schaltkreis‑Klassen bis zu 5.000 zwei‑Qubit‑Gate‑Operationen verarbeiten kann. Das ist eine Kapazitätsangabe mit Einschränkungen: Solche Zahlen gelten meist nur für definierte Test‑Workloads. Für reale Anwendungen sind zusätzlich Fehlerquoten (Fehler pro Qubit/Gate), Konnektivität zwischen Qubits und das Job‑Scheduling entscheidend. IBM und die regionalen Partner haben bislang keine vollständigen Benchmarks veröffentlicht, daher bleibt die echte Rechenleistung in der Praxis noch zu validieren.

„156 Qubits sind eine relevante Größenordnung — aber die Nutzbarkeit hängt von Fehlerraten, Topologie und Zugangsmodellen ab.“

In einfachen Worten: Qubit‑Zahl ist nur eine von mehreren Metriken. Ein großer Faktor ist, wie oft ein Qubit korrekt arbeitet, bevor Rauschen die Berechnung verfälscht. Zusätzlich nimmt Strombedarf und Kryokühlung Einfluss auf Betrieb und Kosten — Aspekte, die für Betreiber wichtig sind, aber in der Presseankündigung nicht im Detail aufgelöst wurden.

Beispielhafte Vergleichswerte oder unabhängige Benchmarks fehlen bisher in öffentlichen Dokumenten. Für Entwickler und Unternehmen bedeutet das: Prototyping und algorithmische Tests lassen sich durchführen, belastbare Aussagen über „Vorteile“ gegenüber klassischen Rechnern brauchen jedoch weitere Messungen.

| Merkmal | Beschreibung | Gegebener Wert |

|---|---|---|

| Qubit‑Anzahl | Nutzbarer Heron‑Prozessor | 156 Qubits |

| Modularität | Erweiterbar für weitere Prozessoren | System Two (modular) |

| Nominelle Gate‑Kapazität | Für bestimmte Schaltkreise genannt | bis zu 5.000 zwei‑Qubit‑Gate‑Ops |

Rahmensystem: Finanzierung, Governance & Zugang

Hinter dem Auftritt steckt eine partnerschaftliche Struktur: IBM arbeitete nach den Ankündigungen eng mit der Regierung der Autonomen Gemeinschaft Baskenland (Basque Government) zusammen. Regionale Forschungszentren und Universitäten sind als Begleiter vorgesehen. Solche Kooperationen dienen gleich mehreren Zwecken: sie sichern staatliche Mittel, bringen lokale Forschungskapazität zusammen und definieren Zugangsregeln für akademische und industrielle Nutzer.

Konkrete Zahlen zu Finanzierung und laufenden Kosten wurden in den öffentlichen Mitteilungen nicht vollständig offengelegt. Üblicherweise fließen öffentliche Mittel direkt in Gebäude, Kryoinfrastruktur und Ausbildung; Hardware wird häufig über Partnerschaften oder Leasing‑Modelle bereitgestellt. Governance‑Modelle in vergleichbaren Projekten kombinieren öffentliche Aufsicht mit industrieller Betriebsführung: die Regierung ordnet strategische Prioritäten, der Anbieter übernimmt Betrieb und Wartung.

Wie kommt man an Rechenzeit? In der Pressemitteilung heißt es, der Standort soll Baske‑Forschern, Hochschulen und Industriepartnern Zugang bieten. Für kommerzielle Nutzer sind oft zwei Wege üblich: direkte Kooperationen mit dem Betreiber oder bezahlte Remote‑Zugänge. Wichtige operative Fragen bleiben offen: Wer priorisiert Jobs? Gibt es Kontingente für Startups? Welche SLAs gelten bei Ausfallzeiten? Solche Details entscheiden darüber, ob die Maschine wirklich breite Nutzung fördert oder vorwiegend als Forschungsressource für ausgewählte Projekte fungiert.

Für die Region ist der Aufbau aber doppelt wichtig: kurz‑ bis mittelfristig entstehen Ausbildungs‑ und Beschäftigungs‑effekte, langfristig kann eine klare Governance‑ und Zugangsstruktur die Basis für lokale Quantenökosysteme legen — von Dienstleistern bis hin zu Spin‑offs. Transparenz über Budgets und Nutzung wäre hier ein logischer nächster Schritt, damit Politik und Wirtschaft konkrete Nutzen‑Rechnungen anstellen können.

Fazit zu Governance: Die Partnerschaft ist ein guter Start, die praktische Wirkung hängt jedoch von klaren, öffentlich dokumentierten Betriebsregeln ab — und von fairen Zugangswegen für kleine Forschungsteams und Unternehmen.

Bedeutung für Forschung & Industrie (Energie, Materialien, KI)

Was können europäische Forscher und Unternehmen praktisch von der Maschine erwarten? Kurzfristig bietet sie vor allem eine Plattform zum Experimentieren: Algorithmen testen, Fehlerkorrekturstrategien entwickeln und Teams ausbilden. Für mittelfristige Projekte in Bereichen wie Materialforschung, Energiesysteme und KI kann das System helfen, komplexe Simulationen durchzuführen, die klassische Rechner nur eingeschränkt abbilden.

In der Materialforschung sind Quantenprozessoren spannend, weil sie Wechselwirkungen auf atomarer Ebene effizienter modellieren könnten — etwa bei Katalysatoren oder neuen Legierungen. Bei Energiesystemen geht es um optimierte Netzsteuerung oder Batteriesimulation; hier können Quantenalgorithmen in Modellansätzen Vorteile zeigen. Im Feld KI sind heute hybride Ansätze plausibel: Quantenmodule unterstützen klassische Lernverfahren bei spezifischen Aufgaben, zum Beispiel bei der Optimierung von Trainingsroutinen oder bei speziellen Kernel‑Berechnungen.

Wichtig ist ein realistischer Blick: Die Maschine in San Sebastián ist ein Schritt Richtung größerer Kapazitäten, aber kein alle Probleme sofort lösendes Werkzeug. Projekte benötigen Zeit, angepasste Software und oft enge Kooperation zwischen Quantenhardware‑Teams und Domänenexpertinnen. Zugleich schafft lokale Hardware den seltenen Vorteil, dass Teams direkt mit Betreibern und Ingenieurinnen zusammenarbeiten können — das beschleunigt Lernzyklen deutlich.

Aus wirtschaftlicher Sicht kann die Präsenz solch einer Anlage regionale Ökosysteme stärken: Akademische Programme ziehen Studierende an, Dienstleistungsfirmen entstehen, und Unternehmen finden einfacher Partner für Pilotprojekte. Ob daraus sofort marktreife Produkte werden, ist offen; der wahrscheinlichere Weg ist inkrementell: erste Prototypen, dann spezialisierte Anwendungen mit konkretem Mehrwert.

In Summe bietet das System vor allem Chancen für Forschung und Ausbildung. Konkretere Industrieeffekte hängen von Zugangsregeln, Förderprogrammen und der Bereitschaft lokaler Firmen ab, in gemeinsame Projekte zu investieren.

Wettbewerb mit USA & China: Wo steht Europa?

Der globale Wettstreit um Quantenhardware ist intensiv: Die USA und China investieren massiv in Forschung, Infrastruktur und kommerzielle Angebote. Für Europa bedeutet die Installation in San Sebastián nicht automatisch einen Vorsprung, aber sie ist ein sichtbares Zeichen: Staaten und Regionen bauen nun konkrete Einrichtungen auf, statt nur Förderprogramme zu diskutieren.

Der Unterschied liegt in zwei Bereichen: Kapazität und Ökosystem. Große US‑Firmen und einige chinesische Akteure setzen auf schnelle Expansion und enge Integration von Hardware, Cloud‑Zugang und Software‑Stacks. Europäische Projekte setzen häufiger auf Partnerschaften zwischen Staat, Hochschulen und Industrie. Das kann zu einer soliden Basis für nachhaltige Entwicklung führen — aber es kann auch langsamer wirken, wenn Finanzierung und Governance nicht Schritt halten.

Ein weiterer Punkt ist Souveränität: Europa will eigene Zugänge und Kompetenzen aufbauen, um Abhängigkeiten von externen Cloud‑Anbietern zu verringern. Lokale Hardware in Kombination mit offenen Forschungsnetzwerken fördert Wissenstransfer und Ausbildung — wichtige Zutaten für langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Dennoch: Technologische Führerschaft erreicht man nicht allein durch einzelne Maschinen; es braucht Serien von Geräten, Entwickler‑Communities und kontinuierliche Finanzierung.

Kurz gesagt: Die Anlage in San Sebastián ist strategisch wichtig, signalisiert Ambition und liefert eine konkrete Plattform. Ob Europa im Rennen mithalten kann, hängt von Folgeinvestitionen, Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und von der Fähigkeit ab, Forschungsergebnisse schnell in nutzbare Dienste zu überführen.

Fazit

Die Inbetriebnahme des 156‑Qubit IBM Quantum System Two in San Sebastián ist ein sichtbarer Ausbau europäischer Quanteninfrastruktur. Technisch ist das System ein nützlicher Prüfstand, aber Aussagen zur operativen Überlegenheit erfordern unabhängige Messungen. Politisch und wirtschaftlich liefert die Anlage Chancen für Ausbildung, Forscherbindung und regionale Wertschöpfung. Entscheidend werden transparente Zugangsregeln, klare Governance und zusätzliche Investitionen sein.

Diskutiert mit in den Kommentaren und teilt den Artikel in euren Netzwerken!