Deutsch‑französische Wasserstoffachsen, H2Med & Häfen: Wertschöpfung, Standards, Risiken – und was Paris und Berlin jetzt entscheiden müssen

Kurzfassung

Fri, 29 Aug 2025 08:00:00 +0200 – Was bringt eine DE‑FR‑Wasserstoffallianz konkret? Sie kann Elektrolyse‑, Brennstoffzellen‑ und Importinfrastruktur skalieren, EU‑Regeln harmonisieren und Risiken diversifizieren. Was sind die Nachteile einer zu engen Lieferkettenbündelung? Höhere geopolitische Abhängigkeiten und Klumpenrisiken; nötig sind redundante Quellen, EU‑weite Standardisierung und risikoteilende Fonds. So wird Europas Industrie wettbewerbsfähig.

Einleitung

Industrieketten neu ordnen: Vom Elektrolyseur bis zum Hafenkran

Die deutsch-französische Wasserstoffallianz kann bestehende Industrieketten neu ordnen und ganze regionale Champions in Europa hervorbringen. Das Hauptziel der deutsch-französische Wasserstoffallianz ist, Elektrolyse‑, Brennstoffzellen‑ und Hafen‑Ökosysteme entlang einer H2Med‑Achse zu bündeln, um im Wettbewerb mit US‑Subventionen und chinesischer Skalierung standzuhalten. H2Med bündelt grenzüberschreitende Projekte und Hafen‑Knotenpunkte

H2Med Project.

Elektrolyse: Zellstacks, Bipolarplatten, Membranen, Leistungselektronik

PEM‑ und Alkali‑Elektrolyse werden Kern der Kette: Siemens Energy liefert Groß‑PEM‑Einheiten (Beispiel: 200 MW‑Loslieferung) an Air Liquide für Normand’Hy, wodurch Berlin‑Brandenburg und Belfort zu Produktions‑ und Integrationszentren reifen könnten. Siemens Energy to deliver 200MW of PEM electrolysers to Air Liquide’s Normand’Hy project

Hydrogen Insight / Siemens Energy. Leistungselektronik‑Fertigung (Bosch, DE) und Membran/Materiallieferanten (Evonik, Wacker) ergänzen die Kette.

Brennstoffzellen: Stacks, Katalysatoren, Tanks

Der Brennstoffzellen‑Cluster liegt in Auvergne‑Rhône‑Alpes: Symbio (Saint‑Fons) und Forvia/Faurecia bauen Fabriken für Fahrzeugstacks und Systemintegration; cellcentric (Daimler/Volvo) adressiert schwere Nutzfahrzeuge in Deutschland. Tanks und Druckbehälter kommen von OPmobility/Plastic Omnium und Faurecia. Diese vertikale Integration stärkt OEMs gegenüber Importen, sofern Skalenvorteile rasch greifen.

Speicher & Transport

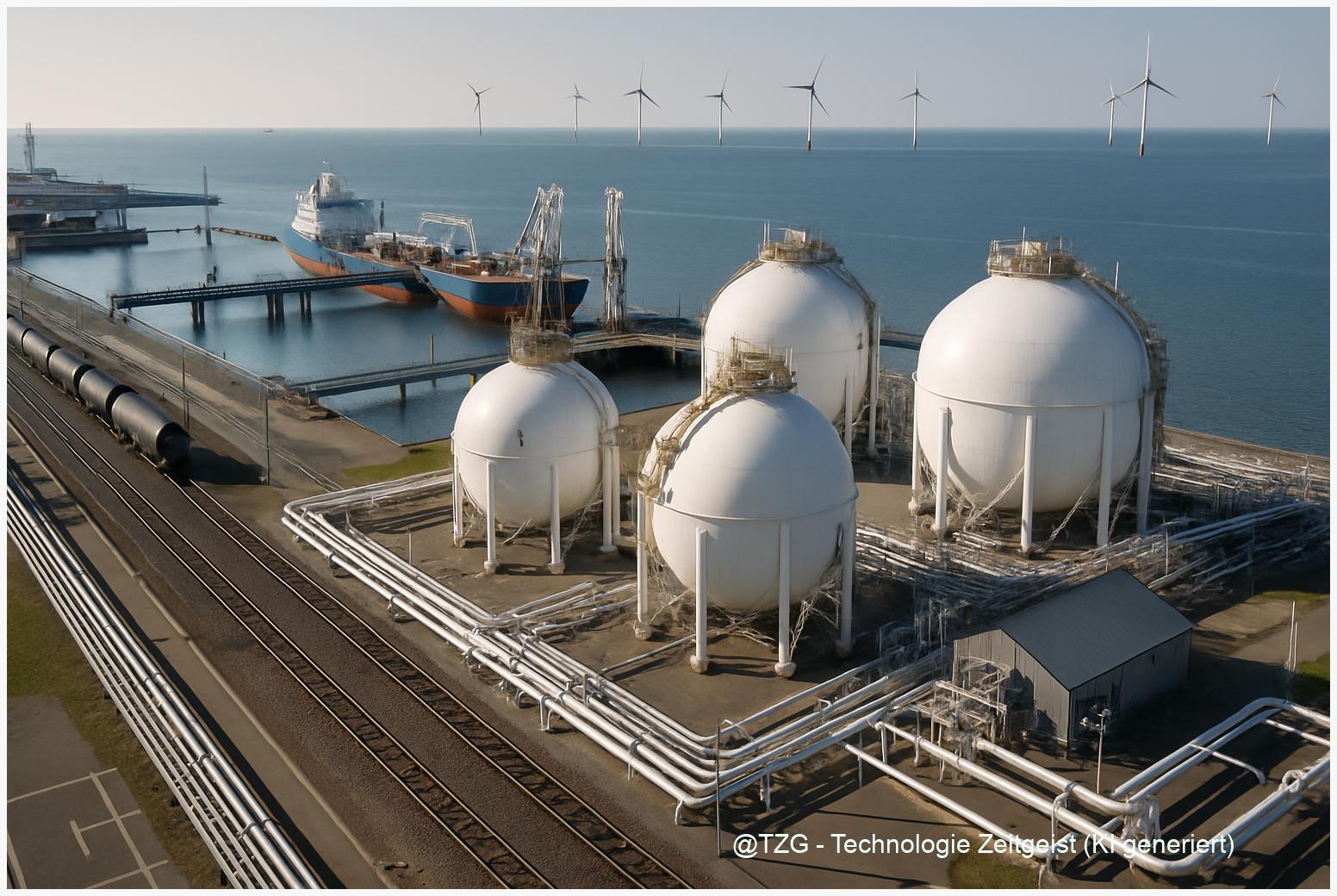

- Kompressoren & Verdichter: lokale Fertigung in Norddeutschland (z. B. Anlagenhersteller) für Pipelineeingang.

- Kryo‑/Drucktanks & Ammoniak‑Cracker: maritime Cluster um GTT/TotalEnergies/Engie in Fos‑sur‑Mer und Le Havre.

- Hafen‑Terminals: Investoren wie Uniper (Wilhelmshaven) und RWE treiben Import‑/Exportknoten voran.

Kurzfristig (2–5 Jahre) dominieren Länder mit bestehenden Förderzusagen und Fabriken: Frankreich (Belfort, Saint‑Fons, Dunkerque) und Deutschland (Berlin‑Brandenburg, Wilhelmshaven). Langfristig (5–15 Jahre) könnten integrierte DE‑FR‑Cluster preisliche Wettbewerbsfähigkeit erzielen, sofern Investitions‑ und Lieferkettenrisiken beherrscht werden. Germany set to join H2Med hydrogen pipeline project

ICIS.

Wichtig: Viele Zahlen zu Kapazitäten und Fördervolumen sind projektgebunden und variieren; belastbare, laufend aktualisierte Angaben finden sich in Unternehmens‑ und H2Med‑Dokumenten.

Nächstes Kapitel: Technologiestreit befrieden: Harmonisierung von Elektrolyse und grünem Label

Technologiestreit befrieden: Harmonisierung von Elektrolyse und grünem Label

Eine belastbare deutsch-französische Wasserstoffallianz braucht eine gemeinsame Spielregel für Technik, Zertifikate und Förderlogik, sonst droht Fragmentierung. Das Hauptziel: technische Interoperabilität von PEM/ALK/SOEC‑Stacks, ein EU‑weit anerkanntes grünes Label und kombinierbare Förderinstrumente. CertifHy entwickelt ein EU‑RFNBO‑Schema zur Nachweisführung für erneuerbaren Wasserstoff

CertifHy.

1. Technische Interoperabilität

Eine gemeinsame Spezifikation reduziert Kosten und erhöht Austauschbarkeit. Kernpunkte: modulare Skids, standardisierte Zell‑Stack‑Schnittstellen, Bipolarplatten‑Materialstandards und gemeinsame Leistungs‑/BMS‑Schnittstellen für Leistungselektronik. Digitale Zwillinge und ein gemeinsamer Datenraum erlauben Predictive Maintenance und Ersatzteilnormen.

Checkliste (messbare KPIs):

- Stack‑Wirkungsgrad: PEM ≥65% HHV bei Nennbetrieb; ALK vergleichbar mit 60–65% (je nach Quelle und Betriebsmodus; Abweichungen möglich, siehe Fraunhofer/CEA).

- Degradation: <2%/1000 h (Zielwert) über standardisierte Testzyklen.

- Schnittstellen: elektrische/hydraulische Nennwerte normiert (V/Hz, bar, kW).

2. Zertifizierung: einheitliche Kriterien für “grünen Wasserstoff”

Die Harmonisierung stützt sich auf EU‑Delegated Acts zu RFNBO und auf anerkannte LCA‑Standards (ISO 14040/44). Praktisch bedeutet das: Herkunftsnachweise gemäß CertifHy/ENNOH, Lebenszyklusbilanzen mit klaren Systemgrenzen und messbaren Emissionsgrenzen (z. B. g CO2e/MJ) sowie definierte Auditfrequenzen. Die EU beschreibt Rahmenbedingungen für erneuerbaren Wasserstoff und RFNBO-Nachweise

European Commission.

Operative KPIs:

- Zertifizierungsdauer ≤30 Tage (bei vollständigen Nachweisen).

- Herkunftsnachweis über interoperable eIDAS‑gesicherte Tokens.

- Auditzyklus: jährliche Vollprüfung, quartalsweise Datenübermittlung.

3. Förderlogik & Governance

Förderinstrumente müssen kombinierbar, aber doppelte Förderung ausgeschlossen werden. Mechanismen: IPCEI‑H2 für Industrieprojekte, H2Global‑Auktionen für Handelsanreize, DE‑CCfD/FR‑Soutien à l’Industrie für Standortsicherung, EU Innovation Fund als Ergänzung. H2Global und nationale Programme beeinflussen Marktdynamik und Zertifizierungsbedarfe

BMWK.

Governance: Eine DE‑FR‑Standardisierungstaskforce unter CEN/CENELEC, verbunden mit einem gemeinsamen Datenraum für Herkunftsrechnungen und gegenseitiger Anerkennung akkreditierter Zertifizierer, schafft Vertrauen ohne Innovationsstopp.

Vorheriges Kapitel: Industrieketten neu ordnen: Vom Elektrolyseur bis zum Hafenkran

Nächstes Kapitel: Kapital freischalten: Gemeinsame Fonds, Garantien und risikoarme Skalierung

Kapital freischalten: Gemeinsame Fonds, Garantien und risikoarme Skalierung

Kurzfristig entscheidet die Finanzierung über Erfolg oder Stagnation der deutsch-französische Wasserstoffallianz: öffentliche Ankerkapitalspritzen plus privates Co‑Investment reduzieren Risiko und senken die LCOH. Ein kombinierter DE‑FR‑Fonds kann Time‑to‑market verkürzen und Investorenlock‑in vermeiden, wenn Governance, Rückzahlungsmechanik und EU‑Konformität klar sind. H2Global nutzt Auktionsmechaniken und Preisdifferenzzahlungen, um Lieferverträge zu stabilisieren

H2Global Policy Brief.

a) DE‑FR Public‑Private‑Fonds

Struktur: KfW und Bpifrance stellen Ankerkapital, private Investoren co‑investieren. Mechanik: First‑Loss‑Tranche (z. B. 10–20% des Fondsvolumens) absorbiert frühe Verluste, gefolgt von Mezzanine und Eigenkapital. Ticketgrößen: 5–100 Mio. € pro Projekt, Fondsgrößen zwischen 200–1 000 Mio. € sind realistisch für großskalige Elektrolyse‑ und Terminal‑Investitionen. Effekte: CAPEX‑Teilhabe reduziert Sponsor‑Quote und verbessert Bankfähigkeit.

b) Cross‑border Industrial Hubs

Sonderzonen an Häfen/Clustern bieten harmonisierte Netzentgelte, vertragliche Netzzugangsregeln und kompatible CO2‑Bepreisung. Gemeinsam verwaltete Hubs senken Anschlusskosten und bündeln OPEX‑Synergien. Beispielmechanik: ein Hafen‑SPV übernimmt Infrastruktur, Fonds co‑finanziert Ausbau, Betreiber mietet langfristig Flächen.

c) Nachfrageabsicherung

CCfD/Klimaschutzverträge und H2Global‑Auktionen sichern Erlöse durch Difference‑Payments. Standardkontrakte definieren Liefermengen, Qualitätskriterien (RFNBO‑Nachweise) und Sanktionen bei Nichtlieferung. Das BMWK beschreibt H2Global als Instrument für internationale Beschaffung und Preisdifferenzdeckung

BMWK Pressemitteilung.

Liste: Finanzinstrumente und typische KPIs

- First‑Loss‑Quote: 10–20% des Fondsvolumens;

- Garantiedeckung: 50–70% projektbezogen zur Hebung Fremdkapital;

- Target Fund‑IRR: 6–12% nominal (je nach Risikoprofil).

d) EU‑Flankierung & Wettbewerbsneutralität: Fondsdesign muss CEEAG‑kompatibel sein und CBAM/ETS‑Interaktionen berücksichtigen, damit keine Binnenmarktverzerrung entsteht. EU‑Garantien (EIB/EIF) reduzieren Kreditkosten und erhöhen Hebelwirkung.

Entscheidungsmatrix für Paris/Berlin (Kurzform): Kostensenkung, Time‑to‑market, EU‑Konformität. Priorität 1: klare First‑Loss/Exit‑Regeln; Priorität 2: verbindliche Offtake‑Standards (RFNBO); Priorität 3: Einbindung EIB/Garantien für Hebel. Keine belastbare Datenlage zu exakten Fondsgrößen pro Standort liegt öffentlich vor; projektspezifische Zahlen müssen in verhandelten Term Sheets fixiert werden.

Vorheriges Kapitel: Technologiestreit befrieden: Harmonisierung von Elektrolyse und grünem Label

Nächstes Kapitel: Resilienz und Realitätssinn: Lieferketten, Jobs und Infrastruktur 5–15 Jahre

Resilienz und Realitätssinn: Lieferketten, Jobs und Infrastruktur 5–15 Jahre

Die deutsch-französische Wasserstoffallianz steht vor einer harten Realität: regionale Konzentration schafft Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Verwundbarkeiten. Kurzfristig sorgt Bündelung von Fertigung und Häfen für Skalenvorteile; mittelfristig aber erhöhen Abhängigkeiten bei PEM‑Membranen, PGMs (Platinmetalle) für Katalysatoren und seltenen Erden das Ausfallrisiko. Ein integriertes H2‑Backbone und Port‑Corridors sind nötig, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten

Hydrogen Infrastructure Report (Hydrogen Europe, 2024).

Lieferkettenrisiken und Diversifikation

Schlüsselrisiken: Konzentration von PEM‑Membranproduktion, Importabhängigkeit für PGMs, und wenige Zulieferer für Leistungselektronik. Strategien zur Risikominderung: Dual‑Sourcing (EU‑Partner in Skandinavien, Iberia), Aufbau von Recycling‑Kapazitäten für PGMs, strategische Reserven und Standardisierung von Komponenten. Repurposing bestehender Gasleitungen reduziert Investitionsaufwand, ist aber technisch anspruchsvoll wegen Wasserstoff‑Brittleness.

Sozioökonomie: Jobs, Umschulung, Partnerschaften

Die Allianz bringt Jobs in Häfen, Elektrolyse‑Fertigung und Terminalbetrieb, parallel entstehen Umschulungsbedarfe in Kohle‑Regionen (Lausitz, Ruhr; Grand Est, Nord). Transnationale Sozialpartnerschaften (z. B. IG Metall / CFDT) sollten gemeinsame Weiterbildungsfonds, Mobilitätsstipendien und abgestimmte Qualifikationspfade anbieten. Maßnahmen:

- Gemeinsame Weiterbildungsbudgets für 1 000+ Lehrplätze initial pro Cluster (estimates variieren);

- Mobilitätsstipendien zur sektoralen Neuplatzierung über Landesgrenzen;

- Regionale Transferzentren für Zertifikatskurse in Elektrochemie und Anlagentechnik.

Infrastruktur‑Szenarien 5–15 Jahre

Realistische Pfade kombinieren Pipelines, Importe (Ammoniak/Cracker) und Power‑to‑X‑Terminals. H2Med‑Korridor (Iberia→Frankreich) plus Option für Anbindung nach Deutschland bietet eine pragmatische Priorisierung. Parallel sind Hafen‑Hubs (Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Hamburg; Dunkerque, Le Havre, Fos‑sur‑Mer) als Import‑ und Cracking‑Standorte geeignet. Investitionsrahmen: Studien nennen ~28–38 Mrd. € für Pipelines und ~6–11 Mrd. € für Speicher bis 2030–2035, wenn EU‑Backbone‑Pfad verfolgt wird Repurposing reduziert Kosten gegenüber Neubau

European Hydrogen Backbone (EHB).

Entscheidungslogik für Paris und Berlin: priorisieren, wo Netzanbindung, industrielle Nachfrage und Resilienz (N‑1‑Kriterium) am stärksten sind; Opportunitätskosten von NH3‑Cracking vs. Direkt‑H2 abwägen; Portfoliostrategie (Pipelines + Importe) verfolgen, um kurzfristige Versorgung und langfristige Autonomie zu kombinieren. H2Med skizziert Port‑Corridors als Schlüssel zur Lieferdiversifikation

H2Med.

Schreibe einen Kommentar