Was ist das Ziel des Energiewende-Monitorings in Deutschland? Ein verlässliches Monitoring liefert zentrale Kennzahlen, deckt Fortschritte und Schwächen auf und beeinflusst politische sowie gesellschaftliche Entscheidungen maßgeblich. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Monitoring aufgebaut ist, welche Herausforderungen bestehen und welchen konkreten Nutzen ein transparentes System für Bürger, Wirtschaft und Umwelt bietet.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Warum Energiewende-Monitoring? Hintergründe, Auslöser und gesellschaftliche Bedeutung

Messbarer Fortschritt: Kennzahlen, Datenlage und technische Umsetzung

Datenflut, Hürden und die Rolle von KI im Monitoring der Zukunft

Transparenz, Einfluss und Zukunft: Was Monitoring für Gesellschaft und Politik bedeutet

Fazit

Einleitung

Die deutsche Energiewende ist eines der ambitioniertesten gesellschaftlichen Projekte der Gegenwart. Doch wie lässt sich verlässlich messen, ob einer so komplexen Transformation Fortschritte oder Rückschritte gelingen? Genau hier setzt das Energiewende-Monitoring an. Es liefert Politik, Wirtschaft und Bevölkerung systematisch belastbare Daten, um die Transformation des Energiesystems nachvollziehbar zu machen. Transparentes Monitoring ist kein optionales Add-on, sondern das Rückgrat für öffentliche Diskussion, Kontrolle und künftige Kurskorrekturen. Was steckt dahinter, wie verlässlich sind die erhobenen Zahlen – und was bedeutet das Monitoring konkret für jeden Einzelnen? Dieser Artikel beleuchtet die Grundlagen, Herausforderungen und Perspektiven eines der wichtigsten Werkzeuge im deutschen Klimaschutz.

Warum Energiewende-Monitoring? Hintergründe, Auslöser und gesellschaftliche Bedeutung

Die Energiewende ist das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands – und effektives, faktenbasiertes Energiewende Monitoring entscheidet maßgeblich über ihren Erfolg. Mit dem Ziel, Deutschland klimaneutral zu machen und die Energieversorgung bezahlbar, sicher sowie umweltverträglich zu halten, stehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft seit den 2000ern vor enormen Herausforderungen. Doch Fortschritt und Akzeptanz hängen heute stärker denn je davon ab, dass Energie Kennzahlen, Klimaziele und Energiedaten Transparenz nachvollziehbar und lückenlos dokumentiert werden.

Warum wurde systematisches Energiewende Monitoring in Deutschland notwendig?

Die frühe Phase der Energiewende war von ambitionierten politischen Zielen, aber auch von Unsicherheiten geprägt. Seit Anfang der 2000er Jahre forderten Umweltverbände, Energiewirtschaft und Wissenschaft eine einheitliche, unabhängige Überwachung der Fortschritte. Die Politik griff diese Forderung auf, vor allem nach dem Atomausstieg 2011: Der Monitoring-Prozess “Energie der Zukunft” wurde etabliert, getragen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), der Bundesnetzagentur und einer unabhängigen Expertenkommission. Diese sollten sicherstellen, dass Ausbauziele etwa für Windkraft, Photovoltaik und Netzausbau anhand klarer Indikatoren gemessen werden.

Welche Akteure forderten Monitoring und wie wurde auf Fehlentwicklungen reagiert?

- Politik: Bundesregierung und Länder drängten auf nachvollziehbare, transparente Steuerung, um Steuerungsdefizite und Kostenexplosionen zu vermeiden.

- Wissenschaft: Forschungseinrichtungen und Experten forderten belastbare Energiedaten und KI-basierte Systeme zur Analyse von Energiedaten, um Fehlentwicklungen – beim Netzausbau oder bei Sicherungskapazitäten – früh zu erkennen.

- Zivilgesellschaft: NGOs und Medien machten auf Lücken in der Umsetzung aufmerksam und setzten sich für kontinuierliche Veröffentlichung und Bewertung der Ergebnisse ein.

So führte insbesondere die Kritik an intransparenten Ausbauzahlen, Kosten und Systemstabilität früh zu Debatten um ein Frühwarnsystem mit unabhängigem Monitoring. Beispielhaft mahnten der Bundesrechnungshof und Studien von Germanwatch zuletzt, dass bisherige Daten zu rosigen Annahmen neigen und eine realistischere Bewertung etwa der Versorgungssicherheit und Klimabilanz dringend nötig ist [Quelle].

Wie prägen Transparenz und Nachvollziehbarkeit das Vertrauen in die Energiewende?

Die Anforderungen an Energiewende Monitoring sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen: Nur durch verständlich ausgewiesene Energie Kennzahlen, transparente Berichte und offene Daten kann Vertrauen entstehen – sowohl in der Gesellschaft als auch bei Investoren. Die Bundesregierung setzt heute verstärkt auf öffentlich zugängliche Dashboards und interaktive Kennzahlen. Dennoch kritisieren Sachverständige, dass echte Transparenz und sektorübergreifende Analysen weiterentwickelt werden müssen [Quelle].

Neben dem politischen Steuerungsnutzen ist das Monitoring auch soziale Voraussetzung für die Akzeptanz tiefgreifender Veränderungen – von Netzausbau bis zu Preisreformen. Ohne nachvollziehbare Daten, kein gesellschaftlicher Rückhalt.

Wie aber misst man messbaren Fortschritt? Im nächsten Kapitel geben wir einen Überblick zu den wichtigsten Kennzahlen, der Datenlage und den technischen Voraussetzungen für modernes Monitoring der Energiewende.

Messbarer Fortschritt: Kennzahlen, Datenlage und technische Umsetzung

Wer misst, weiß mehr – und das gilt besonders für das Energiewende Monitoring in Deutschland. Fortschritte bei zentralen Energie Kennzahlen wie Ausbau erneuerbarer Energien, CO2-Minderung und Versorgungssicherheit werden heute durch ein komplexes, transparentes System laufend überwacht. Verlässliche und aktuelle Energiedaten Transparenz ist Grundvoraussetzung für die Erreichung der Deutschland Klimaziele.

Welche Kennzahlen stehen im Fokus des Energiewende Monitorings?

Das Energiewende Monitoring arbeitet mit einer Reihe klar definierter Kennzahlen:

- Erneuerbare Energien: 2024 stammten 55 % des Bruttostromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Quellen, insbesondere Photovoltaik (16 GW Zubau) und Windenergie (2,3 GW Onshore) [Agora, 2025].

- CO2-Minderungsraten: Die Treibhausgasemissionen sanken 2024 auf rund 656 Mio. t CO2-Äquivalente, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1990. Allerdings bestehen insbesondere im Verkehrs- und Gebäudesektor Zielabweichungen [BMWK, 2024].

- Versorgungssicherheit: Verzögerungen beim Netzausbau bleiben kritisch, doch die Zahl genehmigter Übertragungsleitungen stieg 2024 auf über 3.100 km [BfEE].

- Energieeffizienz: Fortschritte zeigen sich bei der Elektrifizierung von Verkehr und Gebäuden, doch das Ausbautempo etwa von Ladeinfrastruktur und Wärmepumpen reicht noch nicht aus.

Diese Daten werden jährlich von der Expertenkommission, BMWK, Agora Energiewende und der Bundesstelle für Energieeffizienz in öffentlich zugänglichen Berichten validiert. Die Datenqualität ist insgesamt hoch, auch wenn Verzögerungen oder methodische Unterschiede die Vergleichbarkeit einzelner Indikatoren teils erschweren.

Wie ist die technische Umsetzung strukturiert – und wer übernimmt welche Rolle?

Das Energiewende Monitoring ist als föderales, institutionenübergreifendes System organisiert:

- BMWK koordiniert und veröffentlicht die offiziellen Monitoringberichte und arbeitet eng mit der unabhängigen Expertenkommission.

- Bundesnetzagentur steuert Netzausbau und Versorgungssicherheit, während die BfEE Energieeffizienz und Preistrends auswertet.

- Agora Energiewende und andere Forschungseinrichtungen liefern unabhängige Analysen und vergleichen Fortschritte bei zentralen Energie Kennzahlen.

- Energieversorger übermitteln ihre Daten an die Behörden, meist durch automatisierte, standardisierte Schnittstellen. Die zunehmende Digitalisierung und der Einsatz von KI Energiedaten-Tools spielen eine immer größere Rolle.

Alle Akteure arbeiten in digital vernetzten Teams und stellen ihre Erkenntnisse auf Plattformen wie monitoring.bundesregierung.de der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist eine schnelle, transparente und sektorenübergreifende Auswertung sichergestellt.

Wie die Digitalisierung und KI die nächste Stufe des Monitorings ermöglichen – inklusive Chancen, Risiken und Datenflut – lesen Sie im folgenden Kapitel.

Datenflut, Hürden und die Rolle von KI im Monitoring der Zukunft

Das Energiewende Monitoring steht heute vor der Herausforderung einer exponentiell wachsenden Datenflut. Millionen intelligente Geräte erzeugen im Energiesystem Echtzeitdaten aus Erzeugung, Netzbetrieb und Verbrauch. Den Überblick zu behalten und valide Energie Kennzahlen für die Deutschland Klimaziele und echte Energiedaten Transparenz zu liefern, ist komplexer denn je.

Was sind aktuell die größten Hürden beim Umgang mit Energiedaten?

Die wichtigsten Herausforderungen im Energiewende Monitoring sind:

- Datenmenge: Digitalisierte Anlagen (Smart Meter, PV, E-Mobilität) liefern täglich Terabytes an Rohdaten [Fraunhofer ISE].

- Datenqualität und Integration: Unterschiedliche Standards, unvollständige Register und proprietäre Schnittstellen erschweren eine sichere, zuverlässige Integration und Auswertung [DENA 2024].

- Transparenz und Standardisierung: Fehlende offene Plattformen und Datenmodelle reduzieren die Nachvollziehbarkeit und bremsen die Akteursintegration [SINTEG].

Praxisbeispiel: Im Pilotprojekt “FLEXMARKT ALF” werden flexible Lasten und Erzeuger auf lokalen Märkten gebündelt. Doch Datensilos und Standardschwächen behindern eine durchgängige Marktintegration. Auch für die KI Energiedaten-Analyse gelten noch regulatorische und technische Einschränkungen [Fraunhofer ISE Jahresbericht].

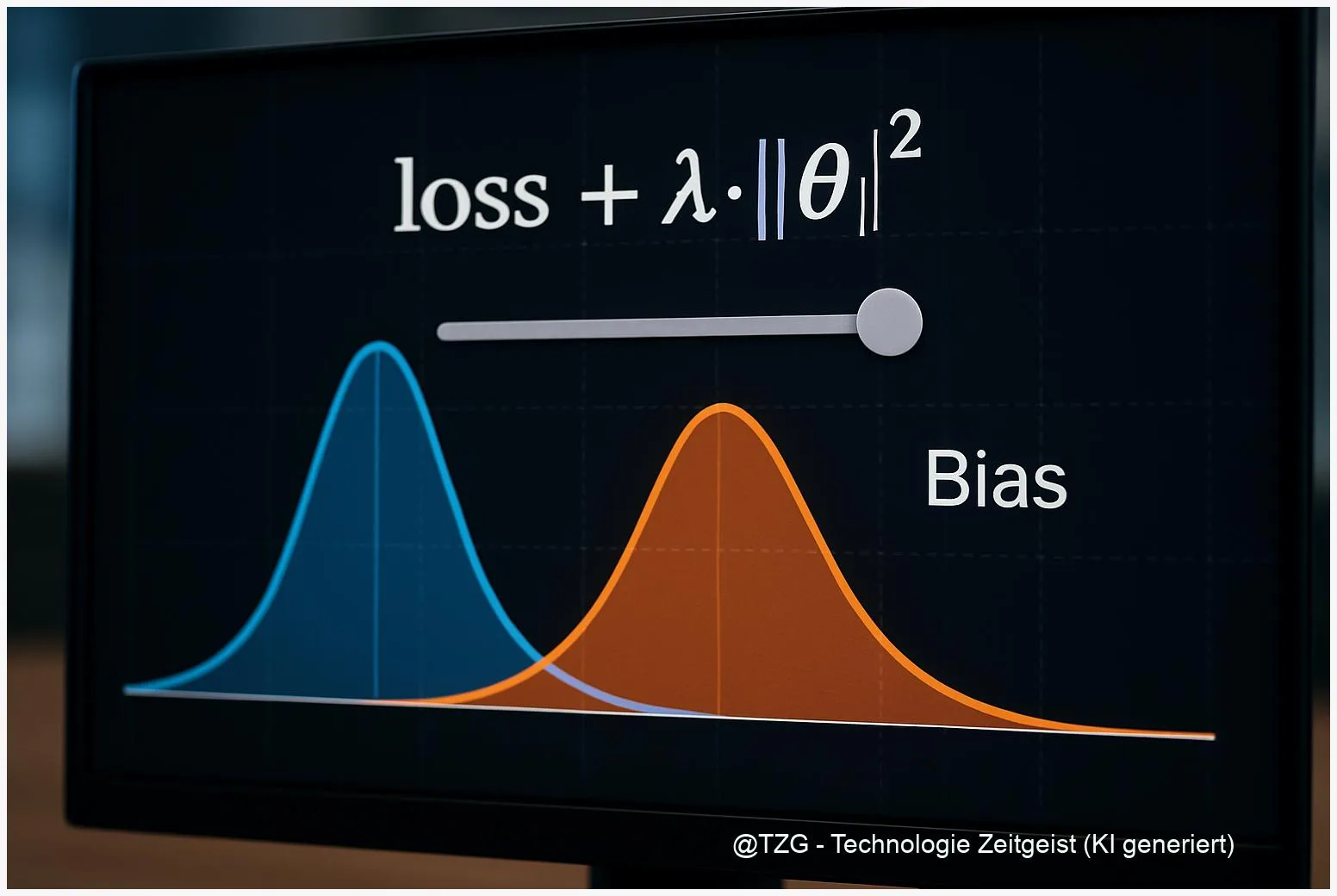

Wie helfen KI und maschinelles Lernen, Energiedaten im Monitoring nutzbar zu machen?

Maschinelles Lernen steigert Prognosegenauigkeit und Effizienz im Energiewende Monitoring deutlich:

- KI-basierte Prognosen optimieren Netzzustandserkennung und Engpassfrüherkennung – so können Netzbetreiber Stromflüsse und Netzauslastung vorausschauend steuern.

- Automatisierte Analysen unterstützen die Integration erneuerbarer Energien, ermitteln Lastspitzen und ermöglichen flexible Stromtarife.

- Pilotprojekte wie “SINTEG” und DENA-Datenraum zeigen, wie KI Energiedaten-Plattformen sektorübergreifend Daten zusammenführen, klassifizieren und für Energie Kennzahlen nutzbar machen.

Dennoch bleibt die technische Skalierung offen: Viele Projekte bewegen sich im Pilotstadium, Standardisierung und eine faire Datenökonomie fehlen bislang.

Weshalb diese Entwicklungen für Transparenz, gesellschaftliche Akzeptanz und politische Steuerung so wegweisend sind, beleuchtet das folgende Kapitel.

Transparenz, Einfluss und Zukunft: Was Monitoring für Gesellschaft und Politik bedeutet

Transparenz im Energiewende Monitoring entscheidet über Vertrauen, Steuerungsfähigkeit – und letztlich den Erfolg der Klimapolitik. Wer nachvollziehbare Energie Kennzahlen liefert, stärkt Deutschland Klimaziele und sorgt für gesellschaftliche Legitimation. Das öffentliche Vertrauen wächst, wenn Energiedaten Transparenz in Medien, Politik und unabhängigen Prüfberichten sichtbar wird. Fehlende oder verzerrte Daten dagegen gefährden Akzeptanz, Investitionen und Umweltziele.

Wie beeinflusst transparentes Monitoring Politik und Vertrauen?

Welche Auswirkungen hat es, wenn Monitoring offen kommuniziert wird? Ein Beispiel: Die jährlichen Berichte der unabhängigen Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende werden breit diskutiert. Offen gelegte Zielabweichungen beim CO2-Ausstoß im Gebäudesektor führten 2023 etwa zu Nachbesserungen beim Klimaschutzgesetz und zu konkreten Förderprogrammen [Germanwatch, 2025]. Medien und NGOs greifen Monitoring-Transparenz auf und fordern bei Missständen – wie schleppendem Netzausbau – gezielt politische Reaktionen [FAZ, 2023].

Welche Folgen haben funktionierendes – oder fehlgeleitetes – Monitoring?

- Bürger: Gute Datenlage schafft Vertrauen in Klimapolitik und sorgt für Akzeptanz neuer Technologien sowie sozialer Ausgleichsmaßnahmen.

- Unternehmen: Verlässliche Monitoring-Prozesse geben Planungssicherheit für Investitionen in Innovationen und nachhaltige Geschäftsmodelle.

- Umwelt: Korrektes Monitoring deckt Defizite auf (z.B. bei CO2-Einsparung oder Netzausbau) und ermöglicht gezielte Nachsteuerung, um Umweltziele effizient zu erreichen [Agora, 2024].

- Risiko bei Fehlsteuerung: Intransparente Systeme verzögern Reaktionen und können zu höheren Kosten, Zielverfehlungen und Vertrauensverlust führen [BMWK, 2024].

Was würde sich mit einer unabhängigen, internationalen Instanz ändern?

Internationale Vergleiche – etwa zu Dänemark oder Schweden – zeigen: Überstaatliche Kontrolle erhöht Messgenauigkeit, reduziert politische Einflussnahme und fördert objektive Vergleiche zwischen Ländern. Expert:innen, wie sie im Rahmen von acatech oder der EU-Kommission diskutiert werden, plädieren für mehr internationale Standards und einen europäischen Datenraum, etwa für KI Energiedaten [BMWK, 2025].

Rückblick aus der Zukunft: Was bleibt vom Monitoring der Energiewende?

Wer in zwei Jahrzehnten zurückblickt, könnte die deutsche Energiewende als Beispiel für gelungene Transformation unter ständiger Kontrolle und Anpassung erleben – vorausgesetzt, die Gesellschaft bleibt datenkompetent, politische Entscheidungen werden weiter transparent justiert und internationale Kooperation wird gestärkt.

Fazit

Energiewende-Monitoring ist weit mehr als Zahlendreherei: Seine Aussagekraft entscheidet mit darüber, ob Deutschland seine Klimaziele erreichen kann – und mit welcher gesellschaftlichen Unterstützung. Sichtbare Erfolge und auch Fehlentwicklungen werden erst mit belastbaren Zahlen nachvollziehbar, politische Kurswechsel lassen sich argumentieren und gezielter steuern. Künstliche Intelligenz wird die Auswertung weiter verbessern, aber letztlich hängt alles an Transparenz, regelmäßiger Kontrolle und gesellschaftlichem Dialog. Das Monitoring bleibt damit der Lackmustest für Deutschlands Weg zu einer klimafreundlichen Energiezukunft.

Diskutieren Sie mit: Welche Kennzahlen sind für Sie entscheidend? Teilen Sie den Beitrag oder kommentieren Sie Ihre Meinung zum Energiemonitoring unten.

Quellen

Monitoring der Energiewende – BMWK

Bericht zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Stromversorgung – Bundesrechnungshof, 2024

Studie kritisiert Energiewende-Monitoring der Bundesregierung – Germanwatch, 2025

Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring: Monitoringbericht 2024

Agora Energiewende: Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2024

Monitoring der Energiewende – Bundesstelle für Energieeffizienz

Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen – Synthesebericht SINTEG 2022

Energiewende – Paradigmenwechsel und Digitalisierung – Fraunhofer ISE

Grundlagen und Bedeutung von Datenräumen für die Energiewirtschaft – DENA 2024

Fraunhofer ISE Jahresbericht 2023/24

Kurzstudie zum Energiewende-Monitoring – Germanwatch e.V. (2025)

Fünfter Monitoring-Bericht Energie der Zukunft – BMWK (2024)

Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge (2024) – Agora Energiewende

Statusupdate zum Stand der Energiewende – Expertenkommission (2025)

Streit um reiches Energiewende-Monitoring – FAZ (Kritik Germanwatch)

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 7/30/2025

Schreibe einen Kommentar