E‑Fuels und Hochtemperatur‑Katalysatoren für den Schwerlastverkehr

Kurzfassung

Neue Laborergebnisse zur Hochtemperatur‑Katalyse geben Hoffnung für eine effizientere E‑Fuel‑Synthese: Perovskit‑Elektroden und Exsolution‑Strategien verbessern die CO2/ H2O‑Co‑Elektrolyse bei 700–900 °C. Ein moderner E‑Fuels Katalysator könnte Schwerlastfahrzeuge ergänzen, wo Batterien an Grenzen stoßen. Dieser Artikel ordnet den Stand der Forschung, vergleicht Alternativen, zeigt Einsatzszenarien und nennt die wichtigsten Förder‑ und Marktbarrieren.

Einleitung

Der Verkehr großer Lkw‑Flotten und Spezialtransporter steht vor einem Dilemma: Batterien wachsen, aber Reichweite, Gewicht und Ladezeiten bleiben Hürden. Neben Wasserstoff treten synthetische Kraftstoffe, sogenannte E‑Fuels, wieder stärker in den Blick. Aktuelle Materialforschung an Hochtemperatur‑Katalysatoren zielt darauf, die energieintensive Synthese effizienter zu machen und die Produktion von E‑Fuels wirtschaftlicher. Im folgenden Text schauen wir uns an, wie weit die Forschung ist, wo Stärken und Schwächen liegen und für welche Anwendungen E‑Fuels besonders sinnvoll sind.

Stand der Forschung & technischer Durchbruch

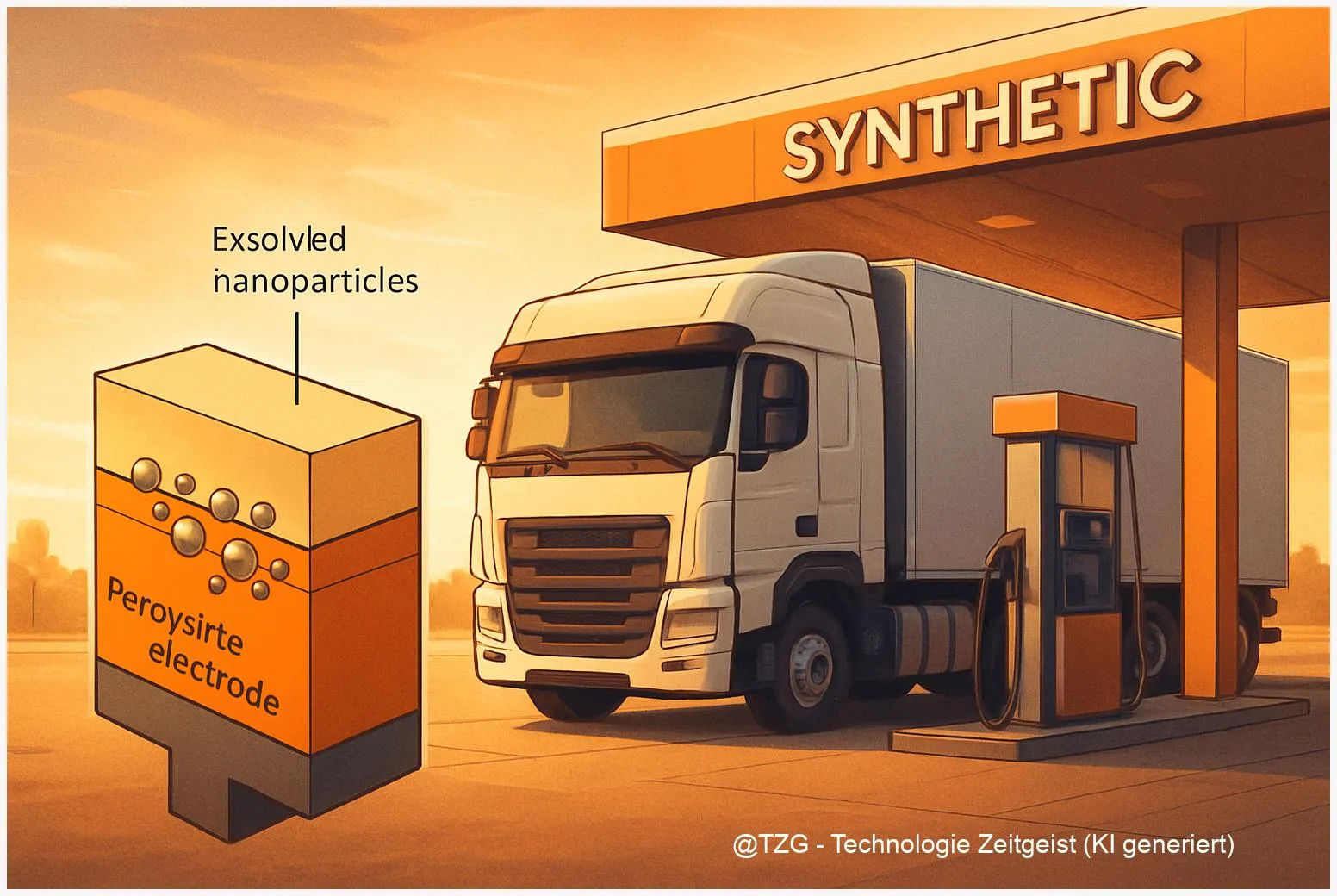

In den letzten Jahren verlagert sich ein Großteil der Forschung zur E‑Fuel‑Herstellung hin zu Hochtemperatur‑Elektrolyse (SOEC/RSOC) und zu perovskitbasierten Elektroden. Perovskite sind keramische Materialien, die sich chemisch sehr flexibel zusammensetzen lassen; durch gezieltes Doping und das sogenannte “Exsolution”‑Verfahren bilden sich in Betrieb winzige Metall‑Nanopartikel direkt an der Elektrodenoberfläche. Das erhöht die Aktivität und wirkt zugleich als eine Art “Verankerung” gegen Sintern – ein typischer Alterungsmechanismus.

Laborstudien aus 2024/2025 zeigen beachtliche Ergebnisse: perovskitbasierte Elektroden erreichen in Einzelzellen hohe Stromdichten und bleiben über Tage stabil (zitiert: Labordaten: Peak‑Leistung und CO2‑Elektrolysewerte wurden in neueren Arbeiten berichtet) (NanoMicroLett_2025). Solche Befunde sind wichtig, weil bei Hochtemperatur‑Co‑Elektrolyse CO2 und H2O gleichzeitig in CO und H2 umgewandelt werden können – ideal für anschließende Fischer‑Tropsch‑Synthese zu flüssigen E‑Fuels.

“Materialstrategien wie Exsolution und B‑Site‑Alloyierung sind derzeit die wichtigsten Hebel, um Leistung und Lebensdauer in Hochtemperatur‑Elektroden zu verbessern.”

Wichtig: Die meisten Spitzenwerte stammen aus Laborzellen, nicht aus industriellen Stacks. Die Übertragung auf große, mehrstufige Stack‑Module bringt Balance‑of‑Plant‑Herausforderungen (Wärmemanagement, Dichtungen, Langzeitdegradation). Fraunhofer‑Institute und IKTS dokumentieren zwar Plattformwissen und Demonstratoren im Feld Hochtemperatur‑Elektrolyse, doch direkte, großskalige E‑Fuel‑Pilotanlagen mit diesen neuen Katalysatoren sind bisher selten (FraunhoferIKTS_2024; DLR_Normroadmap_2024).

Eine kompakte Übersicht (Laborkennzahlen, ausgewählte Studien):

| Merkmal | Kurzbeschreibung | Quelle |

|---|---|---|

| Perovskit + Exsolution | Erhöhte Oberflächenaktivität, verbesserte Stabilität in Labortests | RSC_2024; NanoMicroLett_2025 |

| SOEC Co‑Electrolysis | CO2+H2O → CO+H2 bei 700–900 °C, hohe energetische Effizienz im Prinzip | IChemE_2024 |

| Instituts‑Plattformen | Fraunhofer/IKTS: Prüfstände, Stack‑Entwicklung, Demonstratoren | FraunhoferIKTS_2024 |

Fazit: Die Materialforschung liefert vielversprechende Hebel, aber die Herausforderung bleibt, Labor‑Trends in robuste, skalierbare Stacks zu überführen. E‑Fuels Katalysator‑Entwicklungen sind ein Schlüssel, doch die Baustellen bei Systemintegration und Lebensdauer sind nicht klein.

Vergleich mit Wasserstoff‑ und Batteriesystemen

Wenn es um den Schwerlastverkehr geht, stehen drei Konzepte nebeneinander: Batterien, Wasserstoff (in Brennstoffzellen oder als Verbrennungsstoff) und flüssige E‑Fuels. Jede Technik bringt klare Stärken und handfeste Schwächen mit.

Batterien punkten bei Effizienz (Wall‑to‑Wheel), bei kurzen Distanzen und bei häufigen Stop‑und‑Go‑Zyklen. Gewicht und Ladezeit sind aber limitierend für Langstrecken und schwere Lasten. Wasserstoff bietet eine bessere Energiedichte als Batterien und kommt in Brennstoffzellen schnell zur Fahrtauglichkeit – jedoch fehlt flächendeckende Betankungsinfrastruktur und die Speicherung ist kosten‑ und volumenintensiv.

Flüssige E‑Fuels verhalten sich wie fossile Kraftstoffe: sie sind leicht zu lagern, passen in bestehende Tankinfrastrukturen und Motoren können meist mit überschaubarem Aufwand angepasst werden. Der Knackpunkt ist die Herstellung: E‑Fuels benötigen viel erneuerbare Elektroenergie und CO2‑Quellen, und die Synthese (Power‑to‑Liquid) hat Energieverluste. Genau hier könnten effiziente Hochtemperatur‑Katalysatoren punkten: bessere Elektrolyseeffizienz reduziert den Strombedarf für die gleiche Menge Synthesegas.

In einer pragmatischen Bewertung ist keine Technologie alleiniger Sieger. Vielmehr ergeben sich Komplementärrollen: Batterien für Stadtlogistik, Brennstoffzellen für mittlere Distanzen und E‑Fuels für Langstrecken, Spezialtransporte und Anwendungen mit hoher Tonne‑Kilometer‑Leistung. Entscheidend ist dabei die Systemsicht: Effizienz der Herstellung, Verfügbarkeit von grünem Strom, CO2‑Quelle (biogene oder industrielles CO2), und die Kostenstruktur der Gesamtkette.

Ein weiterer Aspekt: Für E‑Fuels sind Hochtemperatur‑Elektrolyseure oft wirtschaftlicher, wenn Abwärme genutzt und integrierte Prozesse (z. B. CO2‑Abscheidung plus Synthese) realisiert werden. Doch solche integrierten Anlagen sind komplex und benötigen langfristige Investitionssicherheit und Normen, damit Betreiber investieren.

Kurz gesagt: Wer die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs ernsthaft plant, sollte Technologien nicht gegeneinander ausspielen, sondern ihre besten Einsatzfälle definieren. E‑Fuels sind kein Allheilmittel, können aber in Kombination mit guten Hochtemperatur‑Katalysatoren ein wichtiges Puzzleteil sein.

Einsatzszenarien im Schwerlastverkehr

Wo könnten E‑Fuels, gestützt durch Hochtemperatur‑Katalysatoren, wirklich einen Unterschied machen? Vier Praxisfelder stechen hervor:

1) Langstreckenfernverkehr: Auf Routen von mehreren hundert Kilometern pro Tag sind Gewicht und Volumen kritisch. Lkw mit flüssigen E‑Fuels behalten die Reichweite und Betankungslogistik bei – Betreiber müssen die höheren Treibstoffkosten gegen einfache Integration und geringe Umrüstkosten abwägen.

2) Spezialtransporte und Baumaschinen: Baustellen, Bergbau oder Schwertransporte benötigen robuste Energiequellen vor Ort. E‑Fuels lassen sich wie Diesel lagern, bieten also einen logistischen Vorteil gegenüber Tanksäulen‑abhängigen Systemen.

3) Hybridsysteme: Eine pragmatische Variante ist der Hybridbetrieb: Elektroantrieb für Stadtabschnitte, E‑Fuel‑Motoren für Langstrecke oder als Range Extender. Solche Kombinationen reduzieren Batteriekapazitäten und erlauben flexiblere Fahrzeugdesigns.

4) Flotten mit zentraler Betankungsinfrastruktur: Betreiber mit eigener Logistik können E‑Fuel‑Produktion (oder -Bezug) bündeln und so Kostenvorteile erzielen. Pilotprojekte und Supply‑Chain‑Partnerschaften sind hier erfolgversprechend.

Allerdings hängt die Praxisreife stark von drei Faktoren ab: Verfügbarkeit günstigen grünen Stroms, Zugang zu CO2‑Quellen (z. B. industrielle Abgase oder direkte Luftabscheidung) und die Skalierung von Elektrolyse‑Stacks mit stabilen Hochtemperatur‑Katalysatoren. Forschungsergebnisse zu perovskitbasierten Elektroden deuten an, dass die Effizienz der Elektrolyse steigen kann, was die Wirtschaftlichkeit verbessert (NanoMicroLett_2025; IChemE_2024).

Ein realistisches Szenario für Europa: Zunächst Nischenanwendungen (Flotten, Spezialdienste), später sukzessive Ausbau zu regionalen Produktionszentren für E‑Fuels, wenn Skaleneffekte, Normen und CO2‑Supply gesichert sind. Betreiber sollten jetzt Partnerschaften für Pilotprojekte suchen, um früh Erfahrungen mit der neuen Katalysatortechnik zu sammeln.

Förderbedarf & Marktbarrieren

Die Technologie‑Kette für E‑Fuels mit Hochtemperatur‑Katalysatoren braucht gleichzeitig Forschung, Demonstration und Infrastrukturaufbau. Vier Bereiche verlangen Aufmerksamkeit:

Finanzierung: Pilot‑ und Demonstrationsanlagen sind kapitalintensiv. Staatliche Förderprogramme, Kreditgarantien und Anschubfinanzierungen für erste Produktionsanlagen sind nötig, damit Hersteller Risiken teilen können. Europäische Programme und nationale Initiativen (u. a. H2Giga/TransHyDE‑artige Maßnahmen) sind wichtige Hebel; Normen‑ und Infrastrukturroadmaps wie die Normungsroadmap Wasserstoff bieten Orientierung (DLR_Normroadmap_2024).

Normen & Zulassung: Für Hochtemperatur‑Stacks, CO2‑Integration und E‑Fuel‑Qualität braucht es klare Standards. Ohne Vergleichbarkeit und Zertifikate bleiben Investitionen riskant; Betreiber fordern Verlässlichkeit bei Lebensdauer und Sicherheitsaspekten.

Skalierung & industrielle Integration: Labormaterialien müssen in großformatige, serientaugliche Elektroden überführt werden. Hersteller benötigen Technologien für Massenproduktion, Prozesssicherheit und Kontrolle über Alterungsmechanismen. Hier sind Industriepartner, Forschungsinstitute (wie Fraunhofer/IKTS) und Zulieferer gefragt.

Marktbedingungen & Preis: E‑Fuels konkurrieren mit fossilem Diesel und anderen Grünen Lösungen. Solange CO2‑Preise, Besteuerung oder Subventionen nicht den Unterschied ausgleichen, bleibt die Nachfrage begrenzt. Langfristige Abnahmeverträge, Quoten oder CO2‑Abgaben können Investitionen stimulieren.

Zusammengefasst: Staatliche Förderpolitik, standardisierte Prüfverfahren und frühe industrielle Demonstratoren sind die Stellschrauben. Wichtig ist zudem, dass Fördermittel nicht nur Forschung, sondern auch die Scale‑up‑Phase und die erste kommerzielle Produktion adressieren. Nur so entsteht ein Markt, in dem neue Hochtemperatur‑Katalysatoren wirklich Wirkung entfalten.

Fazit

Hochtemperatur‑Katalysatoren, vor allem perovskitbasierte Lösungen mit Exsolution, bringen reale Fortschritte für die CO2/H2O‑Co‑Elektrolyse. Laborwerte sind vielversprechend, doch die Überführung in robuste industrielle Stacks bleibt die zentrale Aufgabe. E‑Fuels können als Ergänzung zu Batterien und Brennstoffzellen dienen — besonders bei Langstrecken und spezialisierten Flotten. Entscheidend sind Förderinstrumente, Standards und frühe Demonstratoren, damit die Technik wirtschaftlich wird.

_Diskutiert mit: Was haltet ihr — Investieren in E‑Fuels-Piloten oder auf Brennstoffzellen setzen? Teilt den Artikel und diskutiert in den Kommentaren._