Kurzfassung

Peptide verändern, wie wir über Regeneration denken. Dieser Text erklärt kompakt, wie Technologien und Pharmakologie zusammenwirken, um Peptide in Recovery‑Anwendungen einzusetzen. “Peptide Recovery” steht für gezielte, meist kuratierte Einsatzfelder — von systemischer Wundheilung bis zu lokalem Muskelaufbau. Die Evidenz ist stark in Tiermodellen, beim Menschen jedoch fragmentiert; wir benennen Chancen, Risiken und die offensten Fragen für 2025.

Einleitung

Wenn Muskelfasern reißen oder Narben das Gewebe lähmen, suchen Patientinnen, Athleten und Forschende nach Antworten, die schneller heilen und weniger Nebenwirkungen bringen. Peptide sind kurze Aminosäureketten, die im Labor gezielt eingesetzt werden können, um Heilungsprozesse zu steuern — ein Feld, das wir hier aus der Perspektive von Health‑Tech und Anwendererwartung beleuchten. Das Schlagwort “Peptide Recovery” begleitet die Diskussion: es steht für Anwendungen, Technik und die Fragen, die noch offen sind.

Wie Peptide Wunden und Muskeln beeinflussen

Peptide sind kleinteilige Boten — sie können Zellen zum Teilen anregen, Blutgefäße wachsen lassen oder Entzündungen dämpfen. In Laborversuchen zeigen Substanzen wie BPC‑157 und Fragmente von Thymosin‑β4 Effekte, die für Muskelerhalt und Sehnenheilung relevant sind: gesteigerte Migration von Fibroblasten, verbesserte Angiogenese und Modulation des Stickstoffmonoxid‑Systems. Diese Mechanismen erklären, warum in Tiermodellen Funktion und Reparatur oft schneller wiederhergestellt werden.

“Kleine Moleküle, große Folgen: Peptide steuern oft das Verhalten ganzer Zellverbände.” — Übersetzt aus der präklinischen Literatur

Allerdings ist wichtig zu betonen: was in Mäusen oder in Zellkulturen wirkt, muss nicht unverändert auf Menschen übertragbar sein. Dosis, Verabreichungsweg und Metabolisierung unterscheiden sich; manche Wirkungen treten durch Metaboliten auf, nicht durch das Ausgangs‑Peptid selbst. Für Praktiker bedeutet das: die biologische Plausibilität ist hoch, die klinische Bestätigung aber meist niedrig.

Kurz: Die Biologie liefert eine starke Hypothese. Die Translation in sichere, reproduzierbare Therapien verlangt jedoch stringente Studien und zuverlässige Delivery‑Methoden.

Tabellarisch: Beispiele aus Forschung und Modelltypen.

| Peptid / Ansatz | Modell / Beobachtung | Bedeutung |

|---|---|---|

| BPC‑157 | Tiermodelle: Sehnen/Anastomosen — verbesserte Heilung | Hohe präklinische Plausibilität |

| TB‑500 / Thymosin‑β4 Fragmente | In‑vitro & Analytik: aktive Metabolite identifiziert | Metaboliten‑abhängige Wirkung möglich |

Technologie & Delivery: Gesundheitstech trifft Biochemie

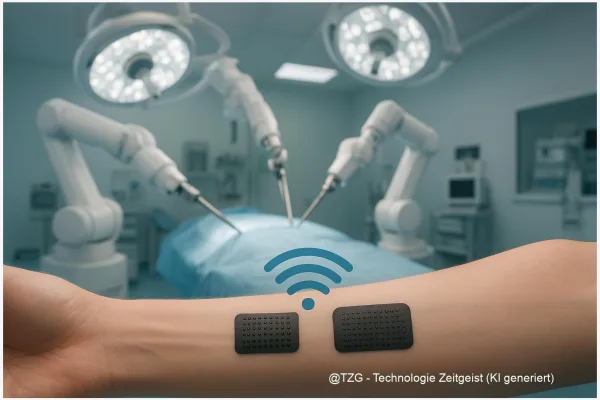

Die Frage, wie ein Peptid verabreicht wird, entscheidet oft über Erfolg und Sicherheit. In Kliniken dominiert derzeit die parenterale Anwendung — kurze intravenöse oder subkutane Injektionen — weil viele Peptide im Magen abgebaut würden. Gleichzeitig experimentieren Entwickler mit Hightech‑Lösungen: depotfähige Träger, Hydrogele, Mikronadelpflaster oder implantierbare Freisetzungsplattformen, die lokale Wirkspiegel stabilisieren.

Ein praktisches Problem: Pharmakokinetik. Viele Peptide haben kurze Halbwertszeiten; neue Studien zeigen, dass bei TB‑500 nicht nur das Parent‑Peptid, sondern auch dessen Metabolite biologisch aktiv sein können. Moderne Analytik (z. B. UHPLC‑Orbitrap‑Methoden) hilft, diese Profile zu entwirren — eine entscheidende Grundlage für sichere Dosierung.

Health‑Tech‑Schnittstellen sind mehr als Hardware: Software‑gestützte Dosierung, Telemonitoring von Laborparametern und digitale Studienplattformen beschleunigen klinische Versuchsaufbauten. Werden Peptide in Reha‑Settings eingesetzt, ermöglicht Remote‑Monitoring frühe Sicherheitschecks und bessere Datenerfassung — zentral, solange die klinische Evidenz noch limitiert ist.

Für Entwickler heißt das: nicht nur das Molekül optimieren, sondern das gesamte System — Analytik, Formulierung, Überwachung und die User Experience. Für Anwenderinnen bedeutet es: Transparenz über Herkunft, Reinheit und Messbarkeit ist Grundbedingung, bevor man ein neues Präparat einsetzt.

Evidenzlage: Zwischen Labor und Klinik

Die Datenlandschaft ist zweigeteilt: reich an präklinischen Studien, sparsamer bei Menschen. Reviews aus 2024–2025 heben die konsistente Tierliteratur zu BPC‑157 und Thymosin‑Fragmenten hervor, nennen aber zugleich die fehlenden randomisierten, placebokontrollierten Humanstudien. Eine seit 2015 registrierte Phase‑I‑Studie (NCT02637284) ist bekannt, ihre Registrierung stammt aus 2015 — Datenstand älter als 24 Monate und Ergebnisse sind öffentlich nicht umfassend berichtet.

Neuere, sehr kleine Pilotdaten (veröffentlicht 2025) berichten über vereinzelte intravenöse Gaben ohne akute Nebenwirkungen, doch die Fallzahlen sind so gering, dass belastbare Schlussfolgerungen nicht möglich sind. Wissenschaftliches Fazit: Es existiert eine starke mechanistische Basis, aber die klinische Validierung fehlt in den meisten Indikationen.

Was fehlt konkret? Standardisierte PK/PD‑Daten in Menschen, Dosis‑Antwort‑Analysen, und größere Proof‑of‑Concept‑RCTs mit funktionalen Endpunkten (z. B. Beweglichkeit, Schmerz, Wiederaufnahme sportlicher Aktivität). Bis diese Lücken geschlossen sind, bleiben therapeutische Empfehlungen vorsichtig.

Praktischer Rat an Leserinnen: Wenn Sie auf kommerzielle Angebote stoßen, prüfen Sie Registrierungen (ClinicalTrials.gov / EU‑CTR) und unabhängige Analytikberichte; lassen Sie Behandlungsoptionen in ärztlicher Begleitung prüfen.

Ethik, Sicherheit und Community‑Faktoren

Peptide sind leichter verfügbar als klassische Arzneimittel — das schafft Chancen und Verantwortung. Auf dem freien Markt kursieren Präparate ohne geprüfte Reinheit, Anwenderinnen berichten in Foren über Wirkung und Nebenwirkungen, und Sportverbände beobachten Missbrauchs‑Trends. Deshalb ist Transparenz essentiell: Herkunft, Herstellungsstandard und Analytik müssen offenliegen.

Regulatorisch sind BPC‑157 und TB‑500 aktuell nicht als Standardmedikamente zugelassen; das bedeutet erhöhte individuelle Risiken bei Off‑Label‑Einsatz. Aus Sicht der Ethik sollten Studien Teilnehmerinnen vor Risiken schützen, Interessenskonflikte offenlegen und Ergebnisse zugänglich machen. Communitys spielen eine ambivalente Rolle: Sie treiben Befunde voran, teilen Erfahrungswissen, können aber auch Fehlinformationen verbreiten.

Für Klinikerinnen und Entwickler heißt das: Dialog statt Verdrängung. Aufbau von unabhängigen Registern, freiwillige Qualitätsprüfungen durch Drittlabore und Kooperationen mit Sportverbänden oder Fachgesellschaften helfen, Sicherheitsdaten zu sammeln und Missbrauch zu minimieren. Für Patientinnen bleibt die Empfehlung klar: Diagnostik und Therapieplanung mit qualifizierten Ärztinnen besprechen, nicht allein anhand anekdotischer Berichte handeln.

Abschließend: Die Balance zwischen Innovationsfreude und Vorsicht ist das, was gute Medizin ausmacht. Peptide können vielversprechend sein — aber nur, wenn Forschung, Regulierung und Community‑Verantwortung Hand in Hand gehen.

Fazit

Peptidbasierte Ansätze zeigen klare biologisch‑mechanistische Grundlagen für Muskel‑ und Weichteilheilung, doch die klinische Evidenz beim Menschen ist noch unzureichend. Technologien zur kontrollierten Abgabe und moderne Analytik verbessern die Chancen, bleiben aber abhängig von soliden klinischen Studien. Nutzerinnen sollten vorsichtig sein, auf geprüfte Quellen achten und Behandlungen nur unter fachlicher Begleitung erwägen. Forschung, Regulierung und Community‑Transparenz sind die Bausteine, damit aus Potenzial Verantwortung wird.

Schreibe einen Kommentar